政治と暴力に巻き込まれたキング・タビーのサウンド・システム

1975年7月18日、ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズは彼らの人気を決定づけたアルバム『ライヴ!』をロンドンのライシアム・ボールルームでレコーディングした。ウェイラーズはその後、イギリス、アメリカ、カナダを回るツアーを続け、8月にはジャマイカに戻ってきた。

同年8月29日、キングストンのナショナル・アリーナでリタ・マーリーがプロデュースするコンサート・イベントが行われた。ライブ・アクトはアイ・スリーズを含むボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズとインナー・サークル。そして、キング・タビーのサウンド・システムがダブプレートとU・ロイらのディージェイ・トースティングで朝まで人々を熱狂させた。

しかし、それがキング・タビーのハイファイの最後の栄光になった。その数カ月後にはタビーのサウンド・システムは物理的に破壊され、完全に息絶えることになる。

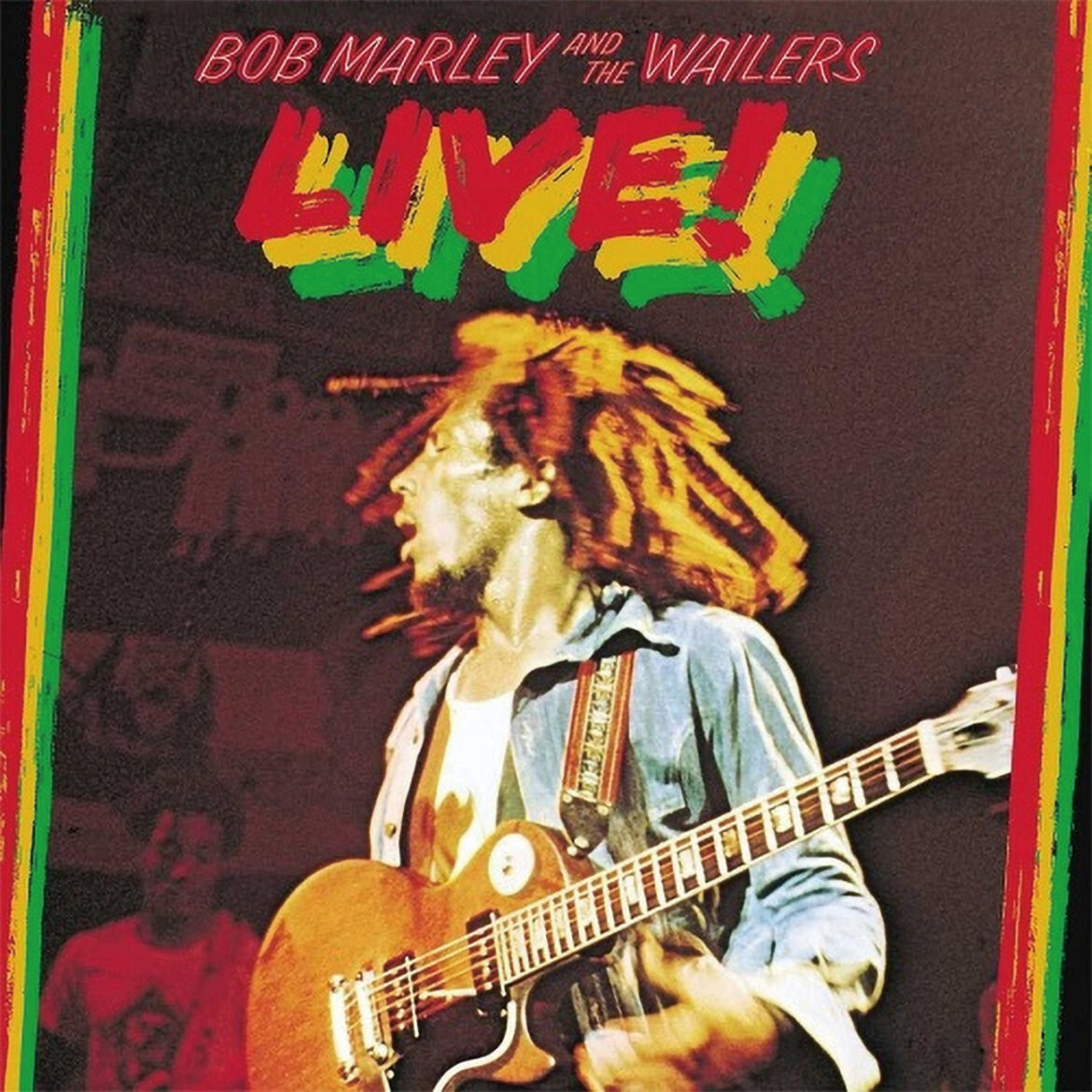

『ライヴ!』

ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ

(1975年/Island/Tuff Gong)

ロンドン公演をローリング・ストーンズ所有のモービル・スタジオで録音。「ノー・ウーマン、ノー・クライ」のライブ・バージョンが先行シングルとしてリリースされた。5月17日、18日両日の公演を余すところなく収録したデラックス・エディションがLP(2016年)、CD(2017年)で発売されている

ジャマイカの政治・治安状況の悪化はそれ以前からタビーのサウンド・システムを脅かしていた。当時のジャマイカではマイケル・マンリー率いるPNP(人民国会党)とエドワード・シーガ率いるJLP(ジャマイカ労働党)が激しく対立していた。その政治的対立と街角のならず者たちの銃撃戦が分かち難く結びついているのがジャマイカの社会だった。アメリカから大量の銃が持ち込まれ、政治家の要請でわずかな金のためにちゅうちょなく人を殺すガンマンを生み出した。

マイケル・マンリー(1924〜1997年)。ジャマイカ首相ノーマン・マンリーの次男として生まれ、1969年、父親の死の数カ月前にジャマイカ人民国家党(PNP)の党首となる。WIRLの設立者え対抗勢力であったジャマイカ労働党(JLP)のエドワード・シーガ(シアガとも)については連載第133回で触れている

そんなキングストンのダウンタウンの暴力的状況はサウンド・システムも巻き込んでいた。地域のギャングがサウンド・システムの親衛隊のようになり、他の地域のギャングと対立する。サウンド・システムも政治性を帯びた抗争の場となり、それを問題視した警察の介入を招くようになった。

タビーのサウンド・システムはその警察によって破壊された。腐敗したジャマイカの警察はガンファイトを日常茶飯事とする強大な暴力集団だった。事件が起こったのはモンテゴベイ。時期的には1975年の終わりか翌年の初め頃だったようだ。モンテゴベイはジャマイカの北西部にある風光明媚な観光都市だが、タビーがキングストンのウォーターハウス地区のルード・ボーイを引き連れて、そこにやってくることを警察はよく思わなかった。そして、ビーチに設置されたタビーのスピーカーやアンプに銃弾をぶち込んだのだ。

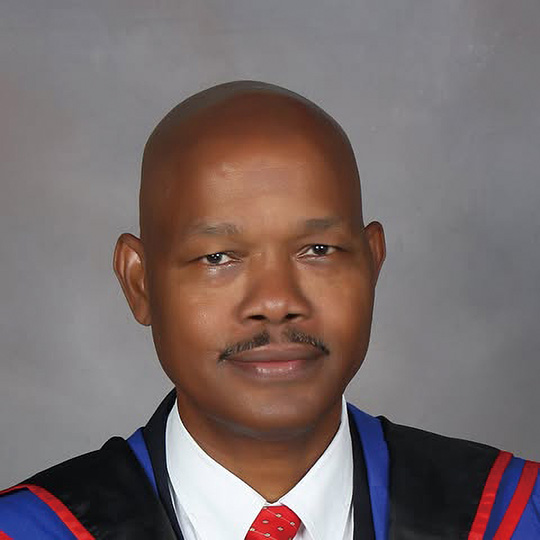

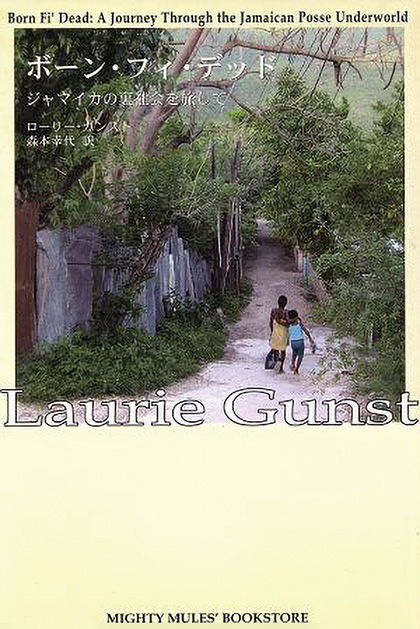

この警察によるタビーのハイファイ襲撃を率いたのは、伝説的なスーパー・コップ、トリニティだったともされる。本名をキース・ガードナーという彼は幾多の銃撃戦を指揮し、射殺者の山を築いたと言われる警官だが、真偽のほどは定かではない。ジャマイカの政治的暴力や凄惨な裏社会に生きる人々については、2005年に邦訳された『ボーン・フィ・デッド〜ジャマイカの裏社会を旅して』という書籍に詳しい。著者のローリー・ガンストはアメリカの歴史研究者で、同書中には二丁拳銃の殺人警官、トリニティへのインタビューもある。

キース“トリニティ”ガードナー(1952年〜)。ギャングスターとの抗争で5回も銃撃された経歴を持つ。2012年にジャマイカ警察を退職後、弁護士資格も取得し、今もなお治安維持の強硬論者としてジャマイカ国内のメディアに登場している。写真は本人のFacebookページより

https://www.facebook.com/keith.gardner.35/

『ボーン・フィ・デッド〜ジャマイカの裏社会を旅して』

ローリー・ガンスト 森本幸代:訳

(2005年/MIGHTY MULES’ BOOKSTORE)

著者は1984年にはジャマイカの西インド大学で歴史学教授の職を得て移住し、キングストンのダウンタウンでギャングと行動を共にしてきた人物。ジャマイカの政治とギャングとの関係、ゲットーの現実などがありありと描かれている

キング・タビーとオーガスタス・パブロのダブ傑作

サウンド・システムが破壊された数カ月後、タビーは自宅でも襲撃を受ける。地域のヒーローだったタビーはPNPから国会議員選挙の出馬を打診されていた。タビーがそれを断ると、通りから彼の家が銃撃された。タビーも銃を取って、家の中から応戦した。幸い、タビーにも家族にも怪我はなかったが、この銃撃も警察によるものだとタビーは考えていたという。

アンプやスピーカーを作り直すことはタビーにとっては難しいことではなかったはずだが、タビーはハイファイの活動を再開させなかった。既にU・ロイは他のサウンド・システムに引き抜かれていたし、政治的暴力が猛威を振るう状況の中でもう一度、立ち上がるモチベーションは残っていなかったようだ。

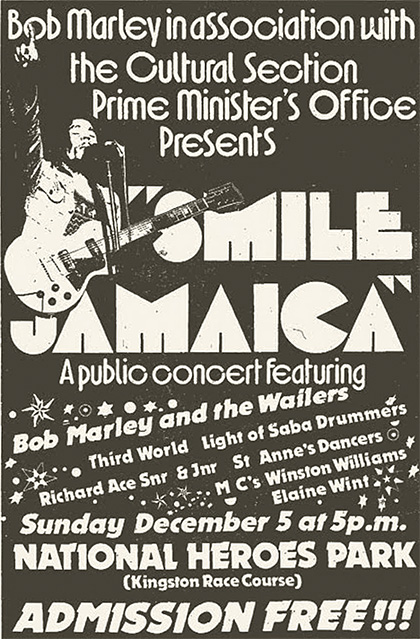

ボブ・マーリーがキングストンのオールド・ホープ・ロードの自宅で銃撃されたのも1976年だった。12月5日にキングストンで文化省主催の『Smile Jamaica』と銘打ったフリー・コンサートを予定していたマーリーは、その2日前の12月3日に2台の車に乗った数名の男たちに襲撃された。マーリーは左腕に銃弾を受け、マネージャーのドン・テイラーは5発の銃弾を浴びたが、かろうじて一命は取りとめた。

襲撃したのはマーリーをPNP寄りと考えたJLP側のギャングだったとの見方が強い。コンサートの阻止が目的だったに違いないが、マーリーは12月5日のナショナル・ヒーローズ・パークのステージにギターを持たずに立ち、8万人の観衆の前で歌った。翌日、マーリーはジャマイカを離れた。

1976年の『Smile Jamaica』のポスター。ジャマイカ文科省主催のフリー・コンサートで、会場のナショナル・ヒーローズ・パークには8万人の聴衆が集まった。公演の模様は、ボブ・マーリーの公式YouTubeチャンネルで見ることができる

アルバム『King Tubbys Meets Rockers Uptown』が発表されたのは、そんな1976年だった。キング・タビーが残したダブ・アルバムの中でも名作中の名作。というより、ジャマイカ産のダブ・アルバムを代表する一枚と言った方が良いかもしれない。1976年にはタビーはミックスの仕事はほとんど弟子任せになっていたとされるが、『King Tubbys Meets Rockers Uptown』は1972年から1975年にかけて、オーガスタス・パブロとキング・タビーががっちり組んで、作り上げたものだった。

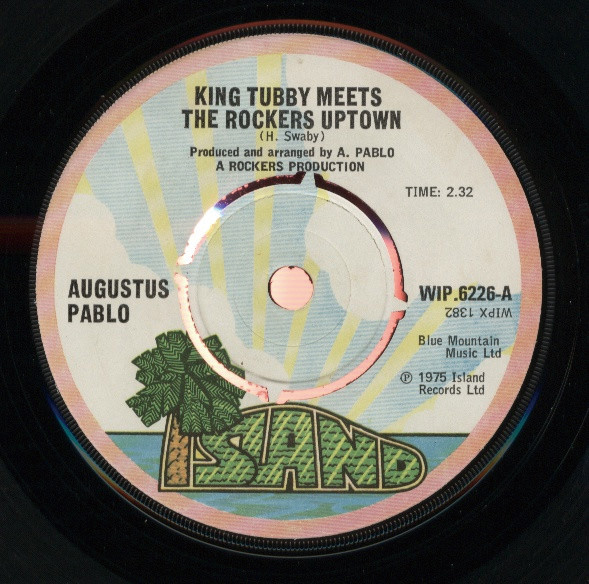

『King Tubbys Meets Rockers Uptown』

Augustus Pablo

(1976年/Yard International/Clocktower)

ランディーズ・スタジオでのセッションをパブロがキング・タビーのもとへ持ち込んで制作したダブ・アルバム。誤表記部分は、後年表記が修正されているジャケットもある

それにしても、一般的なアルバムの概念からすると、この『King Tubbys Meets Rockers Uptown』はかなり不思議な体裁をしている。キング・タビーの名が先頭にあるが、ジャケットの写真に写っているのはメロディカ奏者のオーガスタス・パブロ。しかし、僕が持っている米クロックワークス・レーベル盤のLPジャケットにはパブロの名前はない。ジャマイカのヤード・レーベル盤LPではパブロの写真の下部に貼り付けたような“AGUSTUS PABLO”の文字があるが、オーガスタス(Augustus)のスペルが間違っている。たぶん、この“AGUSTUS PABLO”の文字は初期盤にはなく、後から付け加えられたものだと思われる。

アルバムのプロデューサーはホレス・スワビー。これはパブロの本名だ。タイトルにあるロッカーズはパブロが設立したプロダクションの名前である。つまり、キング・タビーの代表作とされるこのアルバムは、オーガスタス・パブロが主導したものだ。パブロによれば、このアルバムは彼が初めて自分の好きなように作ることができたアルバムだという。

タイトル曲の「King Tubbys Meets Rockers Uptown」はもともとはロッカーズ・プロダクションが制作したジェイコブ・ミラーの「Baby I Love So」というシングルのダブ・インストゥルメンタルだった。ところが、イギリスのアイランド・レコードはオーガスタス・パブロ名義の「King Tubbys Meets Rockers Uptown」をA面に、ジェイコブ・ミラーの「Baby I Love So」をB面にして、シングルを発売した。イギリスでもキング・タビーの作るダブへの注目が高まっていたからだろう。

アイランドの「King Tubbys Meets Rockers Uptown」シングルのレーベル。原曲のジェイコブ・ミラー「Baby I Love So」を差し置いて、ダブ・バージョンがA面

https://www.discogs.com/release/1891051-Augustus-Pablo-King-Tubby-Meets-The-Rockers-Uptown

アルバム『King Tubbys Meets Rockers Uptown』はそのシングルの延長線上に作られたオーガスタス・パブロのソロ・アルバムであり、キング・タビーによるダブ・アルバムである、という二面性を持つ作品なのだ。パブロはキング・タビーのダブ・サウンドとともに作り出す新しいインストゥルメンタルの可能性を追求した。エンジニア主導のダブで終わるのではなく、ミュージシャンによる編曲的なダブの捉え直しがあり、ダブ・サウンドの中からメロディが浮かび上がるような音楽作品を成立させた。それがこのアルバムが多くの人に愛され続けている理由に思われる。

タイトル曲以外にもアルバムにはロッカーズ・プロダクションが制作したシングルのダブ・バージョンが数多く含まれている。「Keep On Dubbing」はジェイコブ・ミラーの「Keep On Knocking」がオリジナル、「Young Generation Dub」はボゴ・パットの「Young Generation」がオリジナルといった具合だ。ただ、ロッカーズ・プロダクションのジャマイカ盤シングルの入手は本国以外では簡単ではなかったから、アルバム・リリースの時点では相当なレゲエ・ファンでもダブ・バージョンのほうを先に聴いたはずだ。僕も上記の曲のオリジナル・バージョンを確認できたのは、1989年に『Classic Rockers Vol. 2』というコンピレーション・アルバムが出たときだった。

『Classic Rockers Vol. 2』

V.A.

(1989年/Rockers)

パブロが1970年代後半から1980年代前半にかけて、ロッカーズでプロデュースした楽曲をまとめたコンピレーション

リズム・トラックのレコーディングは、ランディーズ・スタジオで、エロール・トンプソンにエンジニアリングを任せている。リズム・セクションはドラムにウェイラーズのカールトン・バレット、ベースにアストン・バレットとロビー・シェイクスピア、ギターにアール・チナ・スミスといった顔ぶれだ。その後、ランディーズからタビーのスタジオに場所を移して、パブロとタビーの共同作業でダブ・ミックスが進められたものと思われる。

パブロはこの後、『East Of The River Nile』(1978年)、『Rockers Meets King Tubbys In A Fire House』(1980年)といった名作アルバムをタビーのスタジオで完成させていく。だが、この頃にはキング・タビーは完全にブランド・ネームとなり、スタジオのMCIコンソールを触っているのはほとんどの場合、プリンス・ジャミーだったようだ。

『East Of The River Nile』

Augustus Pablo

(1978年/Message)

既出シングルを元にした、パブロの代表作に挙げる声も多いアルバム。「Nature Dub」でのエコー処理や、「Jah Light」での左右のメロディカのかけ合いも面白い

『Rockers Meets King Tubbys In A Fire House』

Augustus Pablo

(1980年/Yard)

ロッカーズの面々を率いた1980年作品。“タビー印”のミックスはプリンス・ジャミーが担当。重量感のあるビートの上でメロディカが浮遊する

チャンネル・ワン・スタジオを拠点としたレヴォリューショナリーズと新しいリズムの可能性

リー・ペリーの『Super Ape』と『King Tubbys Meets Rockers Uptown』がリリースされた1976年は、ジャマイカ産のダブが広く世界に知られる年になった。ボブ・マーリーの音楽だけがレゲエ・ミュージックではない。ジャマイカではかつてない音楽の革命が起こっている。ジャマイカを離れた活動が多いボブ・マーリーの音楽はレゲエ・シーンの最前線の動きとは必ずしもリンクしていないということが明らかになったのもこの時期だった。

既存のリズム・トラックを素材にして、低予算で制作できるダブ・アルバムが海外でも好セールスを挙げるというのは、プロデューサーたちにとって福音でもあった。かくして、1970年代後半のジャマイカではダブ・アルバムが量産されることになった。一面ではそれはスタジオ・ワンやトレジャー・アイルの古いリズム・トラックの再利用というノスタルジックな色合いを持つものになった。オーガスタス・パブロもリズム的にはロック・ステディ期のものを好んで使う傾向があった。

対して、ダブによって拡大された新しいリズムの可能性を追求したミュージシャンの筆頭に挙げられるのがドラマーのスライ・ダンバーだ。ダンバーはベース奏者のロイド・パークス率いるスキン・フレッシュ&ボーンズのドラマーとして頭角を現した後、1974年頃からチャンネル・ワン・スタジオのスタジオ・バンド、レヴォリューショナリーズの中心メンバーとなった。

スライ・ダンバー(1952年〜)。 ロビー・シェークスピア(b)とのタッグを組み、スライ&ロビーとして活躍。後年、レゲエ/ダブを超えてボブ・ディラン、ローリング・ストーンズ、ジルベルト・ジルなどの制作にも参加

Photo : TimDuncan

CC BY-SA 3.0

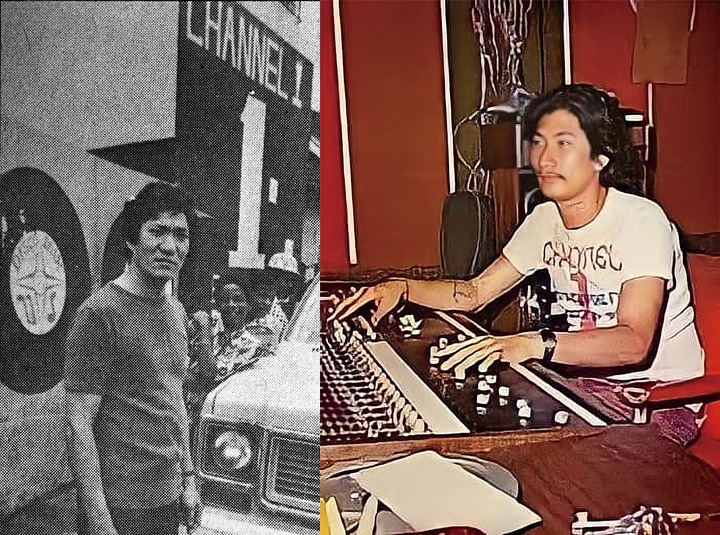

チャンネル・ワン・スタジオは中国系ジャマイカ人のフーキム兄弟が1970年代初めに建設したスタジオで、長男のジョセフ“ジョジョ”フーキムがプロデューサーに。エンジニアは当初はスタジオ・ワン出身のシド・バックナーの手を借りたが、すぐに四男のアーネスト・フーキムが技術を習得した。アーネストはドラムの録音に情熱を注ぎ、スライ・ダンバーとともに実験を繰り返したともされる。チャンネル・ワンはジャマイカでは珍しいAPIコンソールを備え、1975年には16trレコーダーを導入。これによりドラムに多くのチャンネルを使うことができるようになったという。

チャンネル・ワンのジョジョ・フーキム(左)とアーネスト・フーキム(右)。スタジオは1990年代初頭まで営業していた

レヴォリューショナリーズのほかのメンバーはセッションごとに流動的ではあったが、ベースはバートラム・ランチー・マクリーンもしくはロビー・シェイクスピアのどちらかだ。キーボード・プレイヤーだったオジー・ヒバートは途中からエンジニアも務め、アレンジ面でもセッションを率いるようになった。

スライ・ダンバーが生み出したミリタント・ビートとステッパーズ

チャンネル・ワンをレーベルとして大躍進させたのは、1976年のマイティ・ダイアモンズのアルバム『Right Time』だ。ドナルド・タビー・ショウをリード・シンガーに据えたこのコーラス・グループのデビュー・アルバムは、名曲「I Need A Roof」をはじめとするしなやかなソングライティングで魅力を放ったが、同時にスライ・ダンバーのドラムを中心としたクリアかつソリッドなサウンドでもレゲエの歴史を塗り替えるものだった。

『Right Time』

Mighty Diamonds

(1976年/Virgin/Well Charge)

チャンネル・ワンに最初の大きなヒットをもたらした「I Need A Roof」を含むデビュー作。美しいコーラス・ワークとタイトなリズムが織りなす、ルーツ・レゲエの傑作

『Reggae Anthology – The Channel One Story』

V.A.

(2004年/VP/Channel One)

1970年代後半のレゲエから1980年代初頭のダンスホール草創期の音源を収録したレーベル・コンピレーション

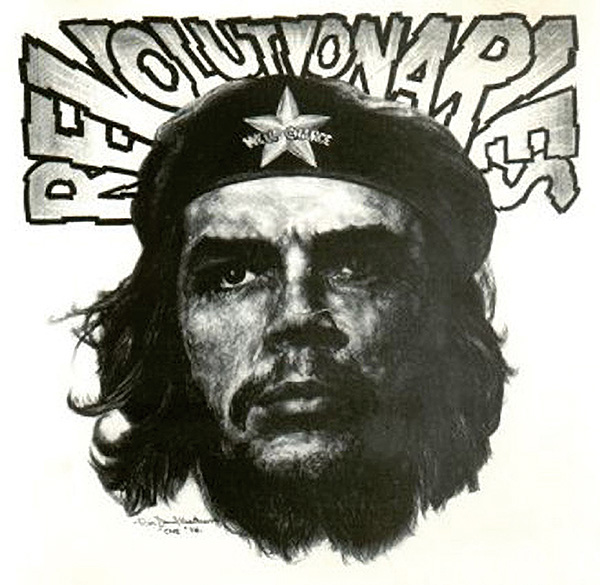

同年にはそのマイティ・ダイモンズをはじめとするチャンネル・ワンのアーティストのリズム・トラックを使った、レヴォリュショナリーズ名義のダブ・アルバム『Revolutionary Sounds』が発表される。レヴォリューショナリーズの音楽的戦闘性を象徴するかのように、ジャケットにはチェ・ゲバラの肖像が使われていた。

『Revolutionary Sounds』

The Revolutionaries

(1976年/Well Charge/Channel One )

「I Need A Roof」などのレヴォリューショナリーズの演奏をダブに仕上げたアルバム。4つ打ちのキックと、リムショット連打によるミリタント・ビートがスリリングな推進力を生む

アーネスト・フーキムとオジー・ヒバートがエンジニアを務めたこのダブ・アルバムでも、焦点になるのはスライ・ダンバーのドラムスだ。この時期のダンバーがたたき出したリズムには幾つか名称が与えられている。ひとつはミリタント・ビート。もうひとつはステッパーズ。前者はマーチング・ドラム風のシンコペイトしたスネアのリム・ショットを、後者は4つ打ちのキック・ドラムを特徴として捉えたもののようだ。もちろん、両者を組み合わせたコンビネーションも多く、総称としてロッカーズと呼ばれることもあるようだ。

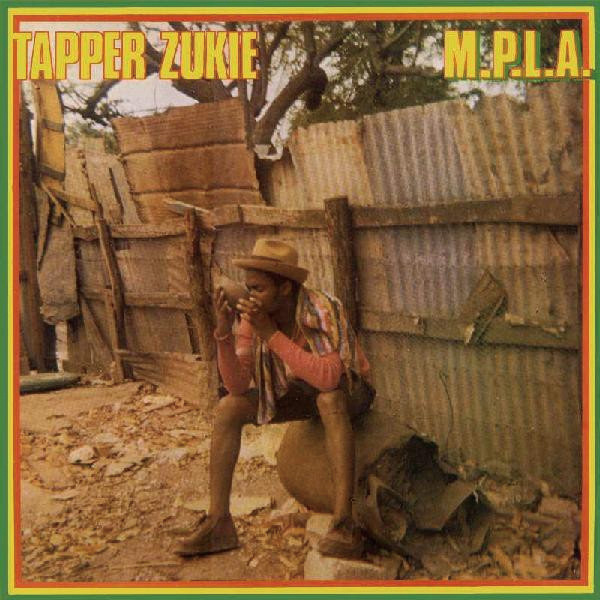

アルバム冒頭の「M.P.L.A.」はその両者のコンビネーションの好例だ。これはディージェイのタッパー・ズーキーが同年にチャンネル・ワンから発表したアルバムの表題曲のダブ・バージョンで、M.P.L.A.とは1975年にポルトガルからの独立を果たしたアンゴラの解放人民運動党(Movimento Popular de Libertação de Angola)の略称である。

『M.P.L.A.』

Tapper Zukie

(1976年/Kilik / Virgin)

闘争的なトースティングでUKパンク・ロック・シーンにも影響を与えたタッパー・ズーキーの2ndアルバム。レヴォリューショナリーズの演奏によるトラックのほか、バニー・リーからもアグロヴェイターズのリディムの提供を受けた

スライ・ダンバーはアメリカのファンクやディスコから強い影響を受けていた。ミリタント・ビートやステッパーズはそれを反映すると同時に、後のヒップホップやハウス・ミュージックにも連なるグルーブ感も持っている。

レヴォリューショナリーズとともにチャンネル・ワン・スタジオはレゲエ・シーンの勢力図をあっという間に塗り替えた。1977年にフーキム兄弟の次男のポールが殺されるという事件が起きて、以後、レーベルとしてのチャンネル・ワンは勢いを失っていくが、チャンネル・ワンのスタジオとしての営業は続いた。レヴォリューショナリーズは膨大なレコーディングを残し、彼ら名義のダブ・アルバムも数えきれないほど制作された。スライ・ダンバーとロビー・シェイクスピアは1980年に彼ら自身のタクシー・レーベルを設立したが、その後もジャマイカでの録音にはチャンネル・ワンを好んで使った。

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。X(旧Twitter)は@kentarotakahash

Photo:Takashi Yashima

関連記事:音楽と録音の歴史ものがたり