「サッカーファンのための読書案内」は、サッカーにまつわるニュースや話題とともに、一冊の本を取り上げる連載だ。本を“補助線”として、サッカー界のトピックを多角的に読み解いていく。

「U-21 Jリーグ」の創設が発表され、夏の移籍の時期にもなり、若手の出場機会作りが取りざたされる。今回はある野球の名将に関する本から「若手育成」について考えてみたい。

若手を使わなかった(?)名将・落合博満

先日、Jリーグは21歳以下の選手を主な対象とした「U-21 Jリーグ」(仮称)を2026/27シーズンから開始することを発表した。ポストユースと呼ばれる19~21歳あたりの選手に、適正なプレー環境を与えるのが目的だ。

適正なプレー環境とは、Jリーグによると「年間を通して90分フル出場できる機会」「試合→休息→トレーニング→試合のサイクル」「観られている状況での真剣勝負」である。すなわち練習やトレーニングマッチでは得られない経験が若手とされるポストユースの育成に密接につながるというわけだ。

SNSのタイムラインをながめていても、自分の応援するクラブの若い選手の起用法について意見が飛び交う。いわく「もっと若い選手を使って育てるべき」「試合は若手を育成して負ける場じゃない」などなど。

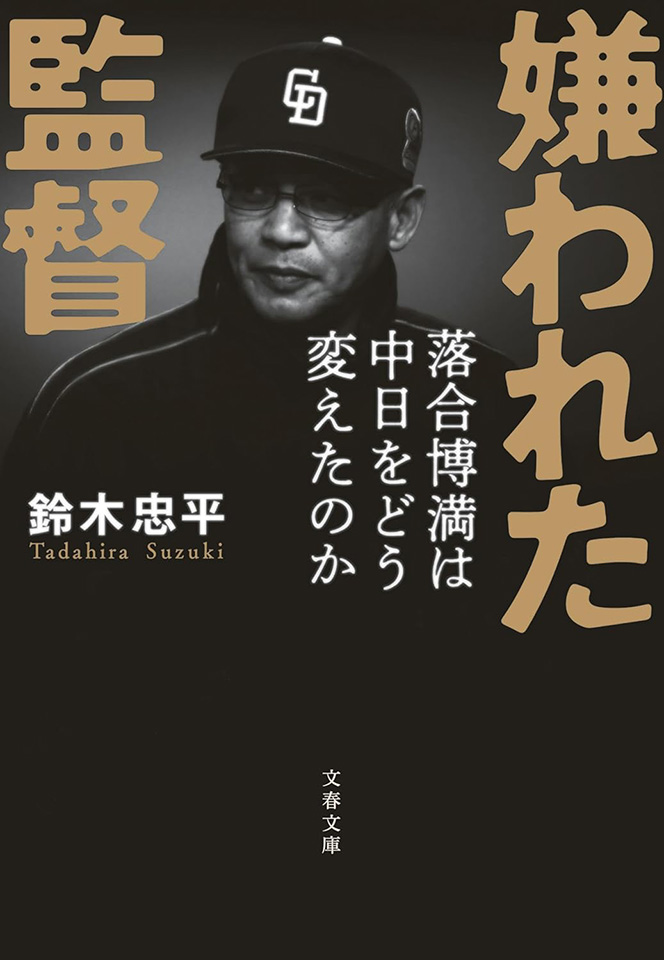

この「若手育成」という視点において、示唆を与える野球の本がある。鈴木忠平『嫌われた監督』だ。中日ドラゴンズの監督をつとめた落合博満を追ったノンフィクションである。1章ごとに周辺人物を主人公にしているのも特徴だ。

本の中の落合は、若手育成には消極的に思える態度を取っている。たとえばドラフト会議における姿勢だ。「10年先のチームを見ること」を胸に刻み将来有望な選手を推薦する中田宗男スカウト部長と、「すぐに使える選手」を求める落合はドラフトの1位指名選手を巡り真っ向から意見が対立する。

チームが勝つためという点では、どちらも不正解ではない。今勝つか、未来で勝つかの違いだ。しかしその思いは決して交わることはない。選んだ道を正解にするのは現場、つまり監督の仕事だ。だから指名選手をめぐる論争は落合に軍配があがることになった。

与えられるではなく、つかみとるには

固定されたレギュラー選手たちが怪我で離脱し不振におちいった落合中日には「同じメンバーで新鮮味がない」「なぜ若い選手を使わないのか」という批判が飛んだ。それに対して落合はこんな話をしている。

「なんで、みんな若い奴を使え、使えって言うんだろうな?与えられた選手ってのは弱いんだよ。何かにぶつかれば、すぐ潰れる。ポジションってのは自分でつかみとるもんだ」(『嫌われた監督』p268)

「不公平じゃないか。若いってだけで使ってもらえるのか?今、うちにファームで三割打っている奴がいるか?ベテランにだって生活権はあるんだぜ」(『嫌われた監督』p268)

プロサッカーの世界における育成の難しさやジレンマにも当てはまるような言葉だ。実力を持つ者が勝負の舞台に立つ。当たり前の話だ。ならば年齢に関係なく、実力で序列が決まるのは道理である。

だが序列の高い選手の多くは、若いうちから経験を積んできたからこそ今の実力に至っている。ならば実力ある選手になってもらうためには、若手の時から起用のチャンスがあったほうがいいことになる。そこに重たく横たわるのが落合の言葉だ。「与えられた選手は弱い」、これは彼が選手、監督と長年経験した実感がこもった言葉なのは間違いない。

ならばプロにおける育成で大事なのは、チャンスを与えることではなく、いかにチャンスをつかみ取れる環境を作れるかになる。それって与えるのと何が違うのという話だが、その環境作りの一環が「U-21 Jリーグ」だといえる。

所属クラブで若手を育成しようとすると「出番を与える」形になりがちだ。ではどうするか。ひとつは「別のチームで出番をつかみ取る」ことだ。これが期限付き移籍である。今のクラブよりも競争に勝つ可能性があるクラブでプレーすることでチャンスをつかむ経験も、実戦の経験も積む。結果、多くの選手がこの方法を活用して大きく成長をとげている。

もうひとつが「まったく別の土俵を作る」ことだ。既存の舞台ではなく、「実戦の経験を積むため」の舞台を作ってそこで経験を積んでいく。これを狙ったのが「U-21 Jリーグ」だ。特徴はできるだけ既存のリーグの試合のサイクルに近づけようとしている点だろう。

しかしこのリーグでは「つかみ取る」経験というのは、Jリーグで出番をつかむとの比べると物足りなさはある。ここれは、近い将来に出番をつかむための“前段階”とも言えるだろう。ポジションを自分でつかむには準備がいる。その準備をいかに用意していくかがクラブやJリーグに求められてきたことだ。

落合の言葉は芯があるし、ストンと落ちる言い回しも多い。先に紹介した若手起用に対する言葉もそのひとつだ。また、彼に言わせれば成長するのは若手だけじゃないということかもしれない。若手を使え論には、ベテランの成長という目線が足りていないのだと。

西武ライオンズから中日に移籍した和田一浩は、落合の指導のもとバッティングを一から再構築した。その結果、38歳にしてセ・リーグのMVPに選ばれた。これも立派な成長だ、ということなのだろう。

中日に関しては興味深い事実がある。落合が退任した2011年にリーグ優勝して以降、現在にいたるまで優勝からずっと遠ざかっているのだ。今勝つことを求めた落合と、10年先を見ようとした中田スカウト部長。どちらの路線が正しかったかはわからない。どちらも自分の仕事をしたまでだ。だが、前者の路線を取った中日が10年先の勝者になることができなかったのもまた事実なのである。

Jリーグは多くを背負いすぎている

育成とは離れてしまうのだが、この本のような野球の本を何冊も読んでいて感じることがある。プロ野球と比べると、Jリーグは多くのものを背負いすぎではないだろうか。

そもそもJリーグは「日本サッカーがもっと強くなるため」に作られた側面がある。なので必然的に「日本サッカーを強化する」責任を背負っている。強化するためには、日本人の育成に目を配らなくてはいけない。だから育成組織を設け、「U-21 Jリーグ」なんてものを創設しようとする。すべてはワールドカップで優勝するためだ。

地域密着を掲げているため「地域のため」の責任も負っている。Jリーグとクラブは日本の地域を盛り上げ豊かにする責任があるのだ。その上で、近年はエンタメ性を求められている。あらゆるエンターテイメントに対抗するにはどうすればいいか。「エンタメ性を担保する」責任が加わってくる。

そう考えるとプロ野球はこれらの責任を他と分担したり、背負っていないように感じる。

野球にとってのワールドカップはWBCだろうが、ではプロ野球がWBCで勝つための責任を背負っているかといえばそうではない。WBCの優勝はプロ野球が興行を続けていることのあくまで副産物にすぎない。プロ野球チームはあくまで自分たちの繁栄を考えることが責務だ。

地域性を帯びたプロ野球チームもあるが、「おらが地域のチーム」という地域密着性は高校野球と役割を分担しているようにみえる。プロ野球はあくまで大都市の興行。Jリーグが根を張るような他の地域は、甲子園を目指す高校が地域性を背負っている。

育成という面においてもプロ野球チームには育成組織の整備が義務付けられていない。一定年齢までの選手の育成の責任は各学校や街のチーム、社会人野球が背負うことになる。

それを踏まえると、Jリーグほど多くを背負わされることなく、プロ野球は「興行」にかなり全力傾けられる環境が整っているように感じる。プロ野球が持つエンタメ性の底力は、こういう点からも考えられるのではないか。

サッカーにはサッカーの特徴が、野球には野球の特徴がある。Jリーグは今後もこれらの責務を手放すことはないし、サッカーの特性上手放すべきでもない。ただ、JJリーグを他のスポーツリーグと比較する際には、それぞれが「何を背負っているのか」という視点を持つことで、新たな視座が開けるはずだ。

【取り上げた本】鈴木忠平『嫌われた監督』

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167922887

【取り上げたニュース】

「U-21 Jリーグ」創設を決定- 東西2リーグ制で2026/27シーズンに開始、11クラブが参加 –

https://www.jleague.jp/news/article/30985/?utm_source=X&utm_medium=social

【プロフィール】辻井凌(つじー)

書評家・文筆家。北海道コンサドーレ札幌とアダナ・デミルスポル(トルコ)を応援している。キタノステラにコラム『日常からコンサドーレ』を連載中。

◎note:https://note.com/nega9clecle

◎X(Twitter):https://twitter.com/nega9_clecle