『花束みたいな恋をした』(2021年)の脚本家・坂元裕二と土井裕泰監督が再びコンビを組んだ『片思い世界』が現在、全国劇場で公開中だ。この両作品を生んだ製作プロダクション、リトルモアは、映画製作ばかりでなく、出版、アートディレクション、ギャラリー、タレントエージェンシー、演劇公演など、あらゆる文化事象を手がけ、日本のカルチャーシーンを30年以上にわたり揺さぶってきた。

『花束みたいな恋をした』(2021年)の脚本家・坂元裕二と土井裕泰監督が再びコンビを組んだ『片思い世界』が現在、全国劇場で公開中…

多岐にわたる活動を休むことなく画策してきたのは社主であるプロデューサー、孫家邦(そん・かほう)である。これまで個別の取材を受け付けてこなかった孫プロデューサーのインタビュー取材を実現し、前後編でお送りする。後編の今回は、リトルモアおよび自身のこれまでの活動遍歴について語ってもらった。(荻野洋一)

孫家邦を“映画人”にした録音技師・橋本文雄との出会い

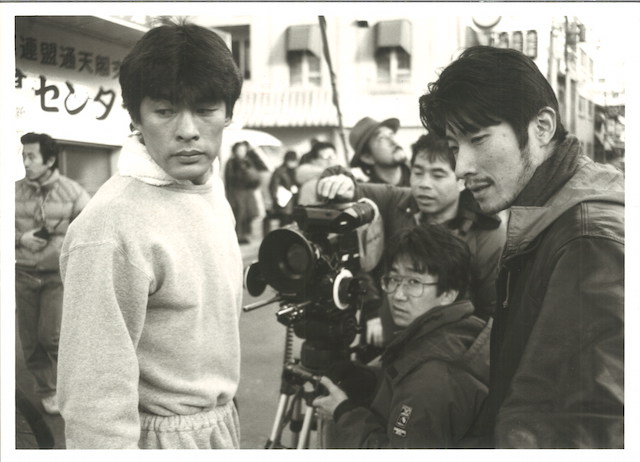

『どついたるねん』メイキングショット ©1989/写真提供:リトルモア

――孫さんご自身は元々、演劇から入っていらっしゃったんですよね。

孫家邦(以下、孫):そうなんです。自分で小さな劇団をやっていて、その劇団には、最近は前田哲監督と組んで『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(2018年)とか『そして、バトンは渡された』(2021年)なんかを書いているシナリオライターの橋本裕志や、いまや日本の舞台美術の第一人者のひとりになった松井るみがいて、そんな連中と一緒に芝居を作っていました。ある時、荒戸源次郎(1946年〜2016年)という師匠に出会いまして、映画プロデューサーであり、劇団の主宰でもある彼と遊んでいるうちに映画の世界に拉致されていったというか(笑)。でも大阪で貿易会社をやっていた父が死んだため、2、3年東京を離れ、父の会社を継いで台湾にも行ったりしていて、空白期間がありました。その空白感がかえって映画に誘われていくような感じがしていましたね。

――最初に映画と関わったのは阪本順治の監督デビュー作『どついたるねん』(1989年)で、いきなりプロデューサーという肩書きで作品に付いていますね。

孫:彼はうちの劇団の支援者のひとりでした。横浜国立大学の野外ステージに大がかりな舞台を組んで、フロントガラス100枚がラストで「バン!」と爆発してガラスの雨が降るみたいなことをやったんですが、その時も阪本順治が火薬の仕込みを手伝ってくれた。彼が書いた『熱』というタイトルのボクシング映画の脚本を荒戸源次郎事務所に持ちこみ、「僕の友達が書いた本だけど面白いですよ」と言って渡しました。荒戸さんは「今どき映画の助監督なんかやってるやつは頭が悪くて才能なんかあるわけないんだから、そんなダサいやつと付き合うのはやめておけ」とけんもほろろでした。ところが『熱』の脚本を一読したら「面白いから会いたい」と態度が一変した。「やっぱりわかるんだな」と思いましたね。それが『どついたるねん』になっていくわけです。でもそれまで映画の現場なんて1回も入ったことがないし、何も知らないのに、荒戸が「人と人を出会わせ、企むのがお前の仕事だ。だからスタッフクレジットでは俺の名前の次にお前の名前が来る」と。そのあとも『鉄拳』(1990年)、『王手』(1991年)と阪本順治2本、それから鈴木清順の『夢二』(1991年)とプロデューサーを務めるんですが、ど素人のくせにと、スタッフからはずいぶんと冷たい目で見られました。

『どついたるねん』©1989/写真提供:リトルモア

――「ど素人」だった孫さんが自覚的に映画をやるという覚悟を決めたきっかけは?

孫:録音技師の橋本文雄(1928年〜2012年)との出会いです。あの伝説の録音技師が僕に「お前はとにかく俺の隣に座っていろ」と言うわけです。「録音部っていうのは現場全体を見渡せるところにポジションを取るんや。いろんなものが見えてくるぞ」と。一番救いになったのは、「10年、15年やって偉そうにしてるやつも、わしから見れば小僧や。そんなやつよりも、きのうきょう始めて一生懸命にやっているやつの方が好きやで」という橋本文雄の言葉でした。そして、自分のプロデューサー人生の中で、先々映画をやっていく上で大きな礎になった作品が鈴木清順の『夢二』です。荒戸源次郎という人は毀誉褒貶あるでしょうが、やはり天才でしたから、彼の世界に引き入れられてみると、そこにはハイレベルな人たちが集まっているわけですよ。ただ、『王手』の頃にはもう荒戸源次郎ともだいぶ仲が悪くなっていましたから、「もうこんなところにいてたまるか」と荒戸源次郎事務所を飛び出して、友人がやっている夜逃げ寸前の出版社リトルモアに転戦しました。あの時代にリトルモアでやれたことの社会的意義としては、新しい写真集をどんどん出せたことです。ホンマタカシ、長島有里枝、大森克己らの写真集を出すことはリトルモアの使命でした。藤井保が江角マキコを撮った『ESUMI』(1996年)という写真集が飛ぶように売れまして、出版というのはいったん売れ出すと輪転機で札束を刷っている気分になるんです。

“組みたい”監督の基準

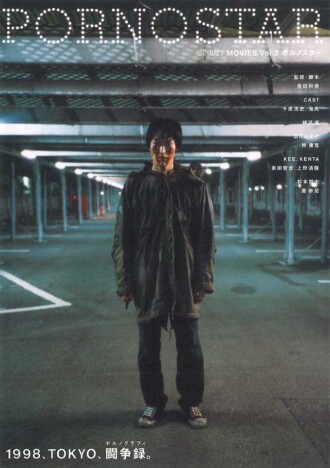

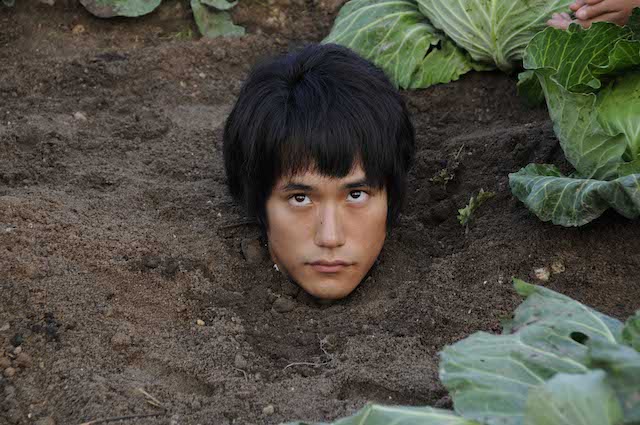

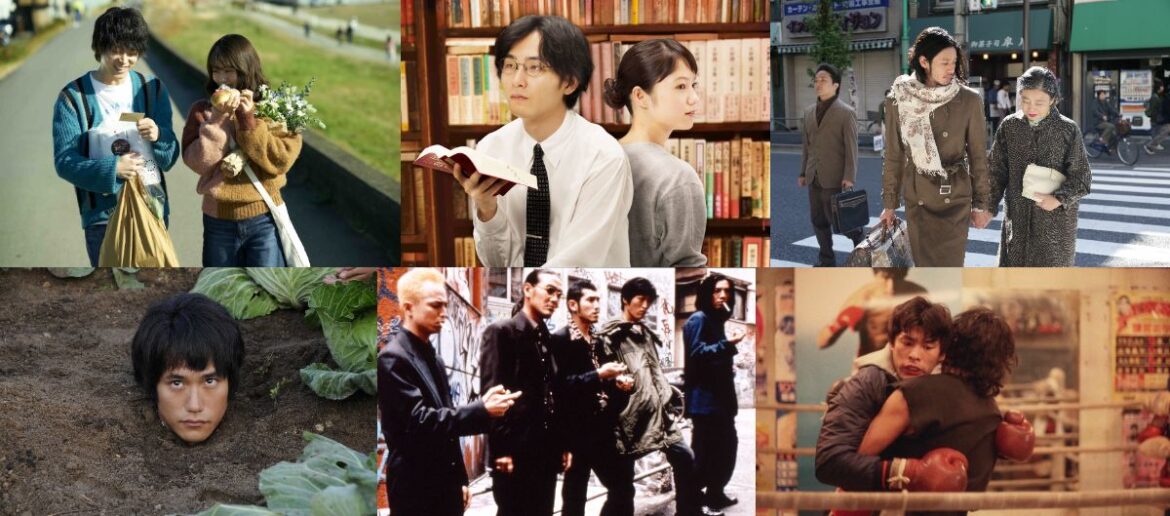

『ポルノスター』©1998リトルモア

――リトルモアの映画は、チームの繋がりがはっきりとわかります。他のプロダクションもそうかもしれませんが、リトルモアはそれがより濃厚だと思います。監督にかぎっても、阪本順治監督との3本は荒戸事務所時代だとしても、リトルモアでは豊田利晃監督と4本(『ポルノスター』『アンチェイン』『ナイン・ソウルズ』『空中庭園』)、渡辺謙作監督と4本(『プープーの物語』『ラブドガン』『フレフレ少女』『はい、泳げません』)、大森立嗣監督と3本(『ケンタとジュンとカヨちゃんの国』『まほろ駅前多田便利軒』『まほろ駅前狂騒曲』)と組んでいます。キャストも松田龍平が一番多いと思いますが、リトルモア組とも言うべきキャスティングがありますね。

孫:そこは意識的にやってきたことです。監督に関しては1本目というより2本目で組んだことが多いはず。監督は1本目を撮れても、2本目が難しい。そこをできるだけ助けたいという心理が働いて、そういう人と組んできました。荒戸源次郎事務所でこき使われたあげくに夢破れていった連中の中で、たとえ数人でも救助したい、監督にしてやりたいという強い思いから、リトルモア映画が始まっていったわけです。豊田利晃と渡辺謙作はこれに当たります。『ウルトラミラクルラブストーリー』(2008年)の横浜聡子の場合は厳密にいうと商業映画第1作ではありますが、その前に『ジャーマン+雨』(2006年)という自主映画の傑作を僕が配給して、「次の新作は一緒にやろう」と話し合って出来上がったのが『ウルトラミラクルラブストーリー』です。ひとりの作家と付き合ったら3本はやらないといけないという思いも強くあって、そこまで付き合わなければダメなんじゃないかと思います。むしろ横浜聡子はその例外で、『ウルトラミラクルラブストーリー』のあと、「天才すぎる彼女にいったい僕は何で貢献できるのだろう」と考えあぐねてしまうんですよ。五社協定時代の各撮影所の専属俳優という制度が長く続いたでしょう。キャストについては、僕はまたあれでいいんじゃないかと考えていて、60代の女性は伊佐山ひろ子さんから考えていくし、初老の男性なら小林薫さん、お年寄りの女性なら渡辺美佐子さん、男性なら麿赤兒さん、その下なら大楠道代さんから考えていきたいのです。

『ウルトラミラクルラブストーリー』©2009「ウルトラミラクルラブストーリー」製作委員会

――逆に孫さんから見て才能があると認めていても、組まない監督がいるじゃないですか。たとえば青山真治監督とは親しくされていたと思いますが、結局1本も組みませんでしたね。その判断基準はどのようなものなのですか?

孫:青山の映画に嬉々として参加して青山を幸せにしているチームがあることをひとつひとつの顔として知っているからですよ。だから僕がそこを触ってはいけない。もちろん一緒に飲めば「どうして俺の映画をやらないんだ」と青山は怒っていましたけどね。でもやはり流派の違いがあるんですよ。リトルモアは若松プロ系とは同じアングラ同士のバチバチとした緊張感があります。別に仲が悪いわけじゃないんですよ。たとえば荒井晴彦さんとは飲み屋で一緒にいても楽しいわけです。岩波から小川プロを経たカメラマンのたむらまさきさんとも楽しく飲んでいたわけですから、人間同士の垣根はない。しかし映画となると「あなたと私はチームが違う」という意識が厳然としてある。

WACOCA: People, Life, Style.