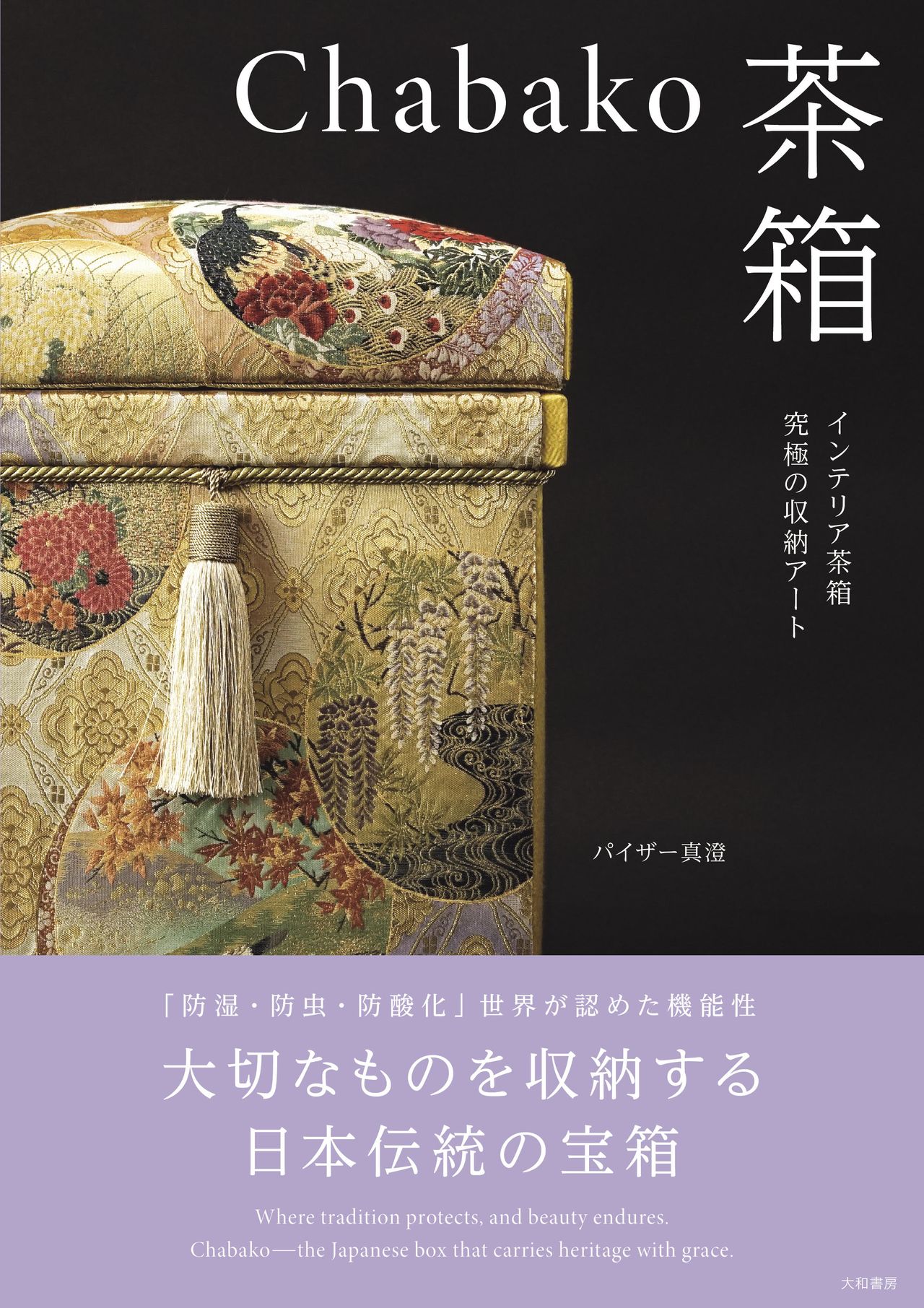

幕末・明治時代から日本茶を船で輸出するために作られた「茶箱(ちゃばこ)」。杉材の木箱だが、美しい布地や織物を纏(まと)うことで家具やアート作品に変身する。本書は“インテリア茶箱”の誕生と伝統的な茶箱づくり継承の物語である。

10月中旬、東京・京橋のギャラリーで本書の出版記念展示会が開催された。著者、パイザー真澄(Masumi Pizer)さんが主宰するインテリア茶箱クラブ(東京都品川区)が新作を含めて、さまざまなインテリア茶箱を披露した。

本書の出版記念展示会で各種のコラボレーション茶箱を紹介する著者パイザー真澄さん(2025年10月17日、東京・京橋のギャラリーくぼた)=泉宣道撮影

「インテリア茶箱」は同クラブの登録商標。もともとは茶葉の保存や運搬に使われてきた茶箱を着物や帯の布、世界各国の織物、クッション材などで覆い、装飾したものだ。本書ではこう説明している。

大きな茶箱にはキャスターや木製の足をつけてスツールやベンチに仕立てたり、茶箱の上にアクリル板を置いてテーブルや飾り台にするなど、ライフスタイルに合わせた自由な発想で、お部屋にピッタリのインテリアとしてお使いいただけます。

外国人による「布張り茶箱」が原型

小箱から大箱まで20以上のサイズがあり、家具や卓上の小物入れなど多くの用途があるインテリア茶箱。その原型は「布張り茶箱(Fabric Covered Chabako)」だった。日本在住の外国人が「お気に入りの布を張って、収納チェストとしても使用できるように工夫した」という。

パイザーさんは1998年、都内の外国人コミュニティで布張り茶箱に出合い、魅了された。翌年、装飾茶箱の教室をスタートして創業、2004年に有限会社インテリア茶箱クラブを設立した経緯がある。05年に「認定インストラクター(講師)クラス」を開講、現在は全国に認定教室125カ所を擁する。インストラクターは米国、ドイツにもいる。

日本文化に造詣が深い外国人による布張り茶箱は、着物や帯など和の布地が定番だった。それを進化させたのがインテリア茶箱といえる。西陣織、友禅などに加え、フランスやイタリアの伝統的織物など古今東西の多様な布地を活用した。実用性のある芸術作品として海外からも注目されている。

防湿・防虫に優れ100年はもつ

「1610年、オランダの東インド会社が長崎県の平戸からヨーロッパに運んだのが、日本茶輸出の始まりと言われています。しかし、長い期間を要する過酷な船旅で、『茶葉を新鮮に保存し、安全に運搬する』茶箱を作ることができなければ、その後、緑茶が国内外へと広く流通することはなかったでしょう」。本書は茶箱の歴史にも触れている。

茶箱の起源は江戸時代とされる。「杉板にトタンの内張りという現在の形になったといわれる明治時代以降、防湿、防虫といった機能性が格段によくなり、さらに腕のよい職人によって作られたものは100年もつと言われる強度となりました」。19世紀後半からは茶箱そのものが商品として輸出されていたという。

ところが、茶葉の保存、運搬という役割は「安価で扱いやすい段ボールやアルミ袋に取って代わられた」。茶箱を専門に作ってきた日本国内の製函所は需要の激減に加え、後継者不足もあって次々に廃業に追い込まれた。2024年時点で3軒しか残っていない。

茶箱づくりの匠の技を次世代に

1世紀半以上の歴史を誇る茶箱は「職人たちの匠(たくみ)の技の結晶」と著書は指摘する。

外枠の原料となる杉はおおむね樹齢30年以上。最低でも3カ月間風雨に晒したのち、重しを載せて乾燥させ、歪みや反りを防いだ材木を使用。内張りには亜鉛鉄板(トタン板)を使用し、傷みの出やすい茶箱の角や板の継ぎ目などには、和紙を細長くカットした和紙テープで目張りするなど、成熟した職人たちの手によって、素材ひとつひとつが丁寧に作られています。

インテリア茶箱クラブは絶滅の危機にある茶箱づくりの技術を次世代に残そうと奮闘してきた。その小史も本書に綴られている。

宇治茶、狭山茶と並ぶ日本三大銘茶の産地、静岡県。同クラブは「川根茶」で有名な同県川根本町で高品質な茶箱を作り続けてきた前田製函所と手を組んだ。2010年に川根本町の町長宛に「茶箱存続の嘆願書」を提出、若手職人の育成にも着手した。町役場も巻き込んで16年に事業承継の受け皿として株式会社前田工房を設立、20年から新工場での操業を開始している。

カラー写真満載、英文併記の編集

本書の特色は華麗で多種多様なインテリア茶箱のカラー写真が満載されていることだ。「国内外を問わず、注目を集めるデザイナーやブランドとのコラボレーション」の作品も多い。見開くとA3サイズとなるため写真は迫力があり、見ているだけでも楽しい。

「晴れ着で作る“生涯の宝箱”(Starting A Legacy)」「伝統とロイヤルをめぐる旅(The Tradition to Enjoy)」「ローマ教皇フランシスコの祈り(Prayer of Pope Francis)」……。7本のコラムも読み応えがある。

著者は父親の赴任先の英国ロンドンで公立小中学校に学んだ帰国子女。三菱商事、シティバンクN.A.東京支店で活躍した国際人でもある。本書は四半世紀を超える“茶箱愛”が詰まった一冊だ。本文は日本語と英語を併記している。