書店の廃業・倒産が相次ぐ中、人気を集める「町の本屋」が大阪市内にある。1970年創業の正和堂書店は、店独自のブックカバーがSNSで話題となり、いまでも新作ができると店先に行列ができる。なぜブックカバーを作るようになったのか。3代目店主の小西康裕さんに、フリーライター・マーガレット安井さんが取材した――。

SNSで話題の「昔ながらの本屋さん」

大阪メトロ・今福鶴見駅。府道沿いにはショッピングモールが立ち並び、その一歩奥には住宅街が広がる。そんな場所で1970年から家族一丸となって営業を続けるのが、「正和堂せいわどう書店」だ。

250坪の売り場に文庫本・新書・コミック・雑誌など約10万冊をそろえ、他の書店と大きな違いはない。一言で表せば1990年代ごろに郊外の国道沿いにあった「昔ながらの町の本屋」である。

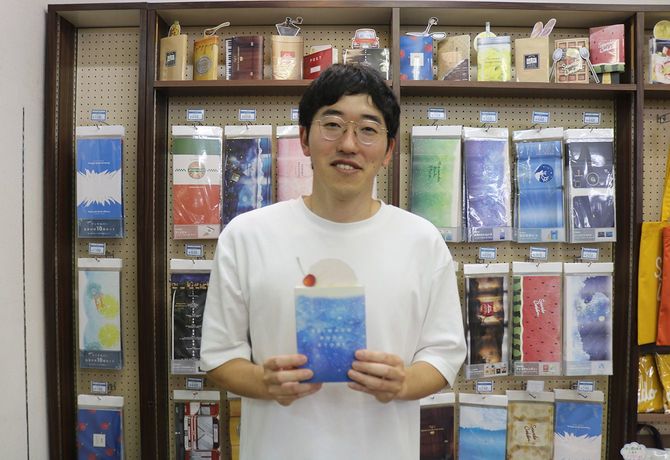

だが、この書店はテレビやWebメディアにも取り上げられ、今やInstagramのフォロワー数は10万人を超える。その理由はオリジナルのブックカバー。この書店では本を購入すると、アイスキャンディー、ポップコーン、チョコレートなど、ポップで可愛いデザインのブックカバーを無料でつけてくれる。

また、可愛らしさだけでなく、アイスのカバーには棒のしおり、レモネードのカバーにはストローを模したしおりを合わせるなど、カバーと付属するしおりの組み合わせで世界観を完結させる設計も、同店のブックカバーが支持される理由の1つだ。

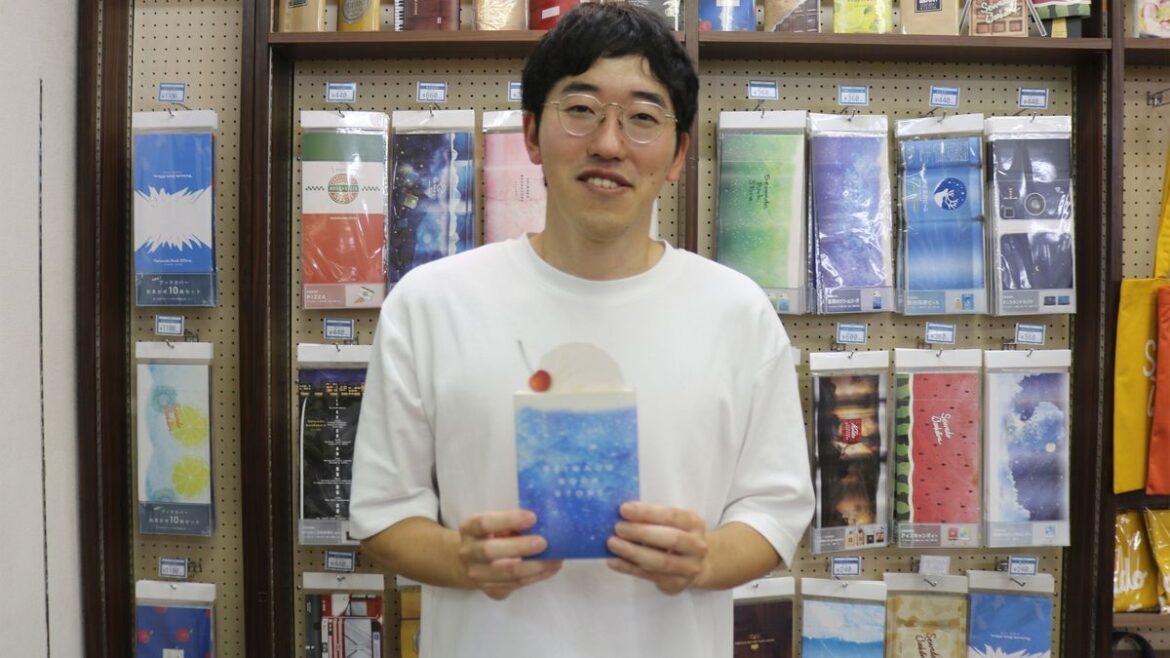

この取り組みを考案したのは、3代目店主の小西康裕さん。もともとはSNSフォロワー限定のシークレット企画だったが、後に企業とのコラボレーションへと発展。現在では日本だけでなく、海外からも訪れる人が後を絶たない店となった。

ブックカバーで注目される正和堂書店。しかしその裏側には、数多くの試行錯誤と工夫が積み重なっていた。

3代目のキャリアは「継がない」から始まった

「幼いころは、祖父に『継いでほしい』と言われていたんです。でもこの業界がずっと右肩下がりなこともあってか、次第に言われなくなりました。私自身もその頃は広告業界に興味があり、印刷会社で仕事をしていました」

小西さんは京都の美術大学で版画を専攻していた。卒業後は正和堂書店を継がず、印刷会社に就職。約14年間、そこで紙器設計や店頭販促の企画などの業務を担当した。この経験が、現在のSNSの発信やブックカバーの制作につながっていると語る。

「店頭販促は『洗練されているものほど埋没しやすい』というのがあって。綺麗なものと売り場でいいものは違うんです。そのギャップに悩んだ期間もありましたが、それが私の今のクリエイティブのルーツになっていると思います」

ブックカバーのデザインはすべて小西さんが手がける。毎月の新作を制作するにあたっては、SNSなどの画面で見られることを前提に陰影をはっきり出し、季節感の要素を意識的に織り込むなど、“映える”ように設計しているとのこと。

また、正和堂書店のSNSフォロワーは20〜40代の女性が大半を占めるため、その層に響くモチーフの選定を重視している。題材の決定にあたっては、スタッフや家族、来店客の声も取り入れるようだ。