m-flo ☆Taku Takahashiが明かす、Suno AIを”無限のネタ帳”に変えるテクニック

7月16日に御茶ノ水RITTOR BASEでWebメディアのサンレコが主催したイベント『m-flo☆Taku Takahashi直伝! 生成AIを活用した音楽制作セミナー』が開催された。そこで提示されたのは、生成AIを単なるアシスタントではなく、未知のサウンドを共に探す“パートナー”として捉える新たな考え方。ここでは、その哲学が落とし込まれたセミナーの概要をレポートしよう。

Text:Susumu Nakagawa(snrec.jp) Photo:iori matsumoto(snrec.jp)

他人とサンプル素材が “かぶってしまう”問題の解決策

☆Taku Takahashiが最初に投げかけたのは、多くの制作者が直面する“サンプル素材が他人とかぶってしまう”という問題。Spliceのようなサービスは便利だが、人気の上モノ・ループやボーカル・サンプルは誰もが使うため、結果として似たような楽曲が増えてしまうと話す。

「このサンプルを使いたいと思って曲を作っていたら、僕がよくやるサッカー・ゲームで同じネタを使った曲が流れてきたんです。このほかにも同じネタを使っている曲がないか探したら、さらに2組いて(笑)」

この実体験から導き出された解決策は、驚くほどシンプルで斬新なアイディアだった。

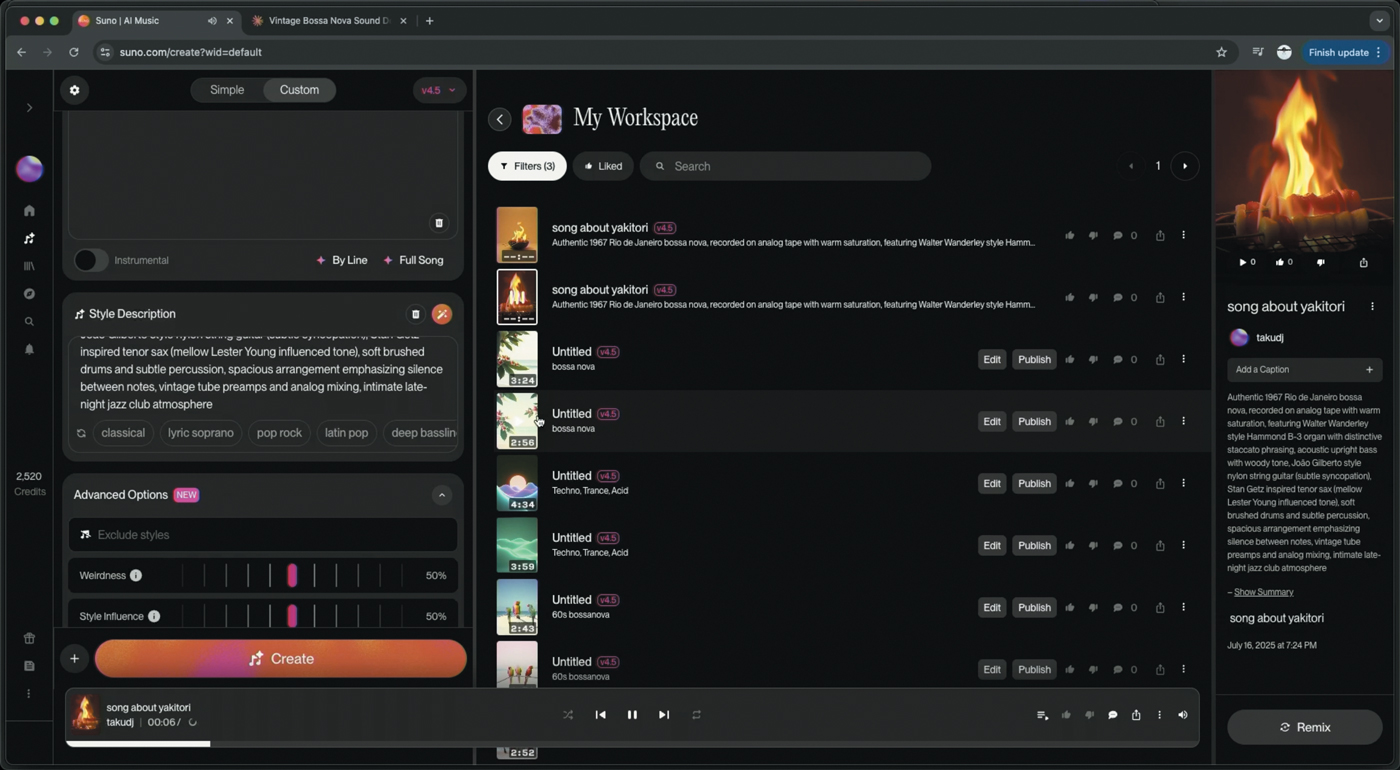

「SUNO Suno AIを使ってサンプルを作っちゃったら、ほかのユーザーとかぶらないものが作れるんじゃないかなって思ったんです(画像①)。Suno AIを楽曲生成ツールとしてではなく、オリジナルのサンプリング・ネタを無限に作りだすためのツールとして捉えなおすということですね」

① SUNO Suno AIで曲を生成したところ。Suno AIは、テキストで指示を入力するだけで、歌詞/メロディ/ボーカルを含む楽曲を自動生成できる音楽生成AIサービス。Suno AIで生成された楽曲の所有権と商用利用権は、有料プラン(Pro/Premier)を利用して生成された場合のみユーザーに移転し、商用利用が可能となる

☆Taku Takahashiは、会場でその様子を実演してみせる。その手法は、単に生成してほしいサンプルの音楽ジャンルや楽器名をSuno AIに入力するのではない。

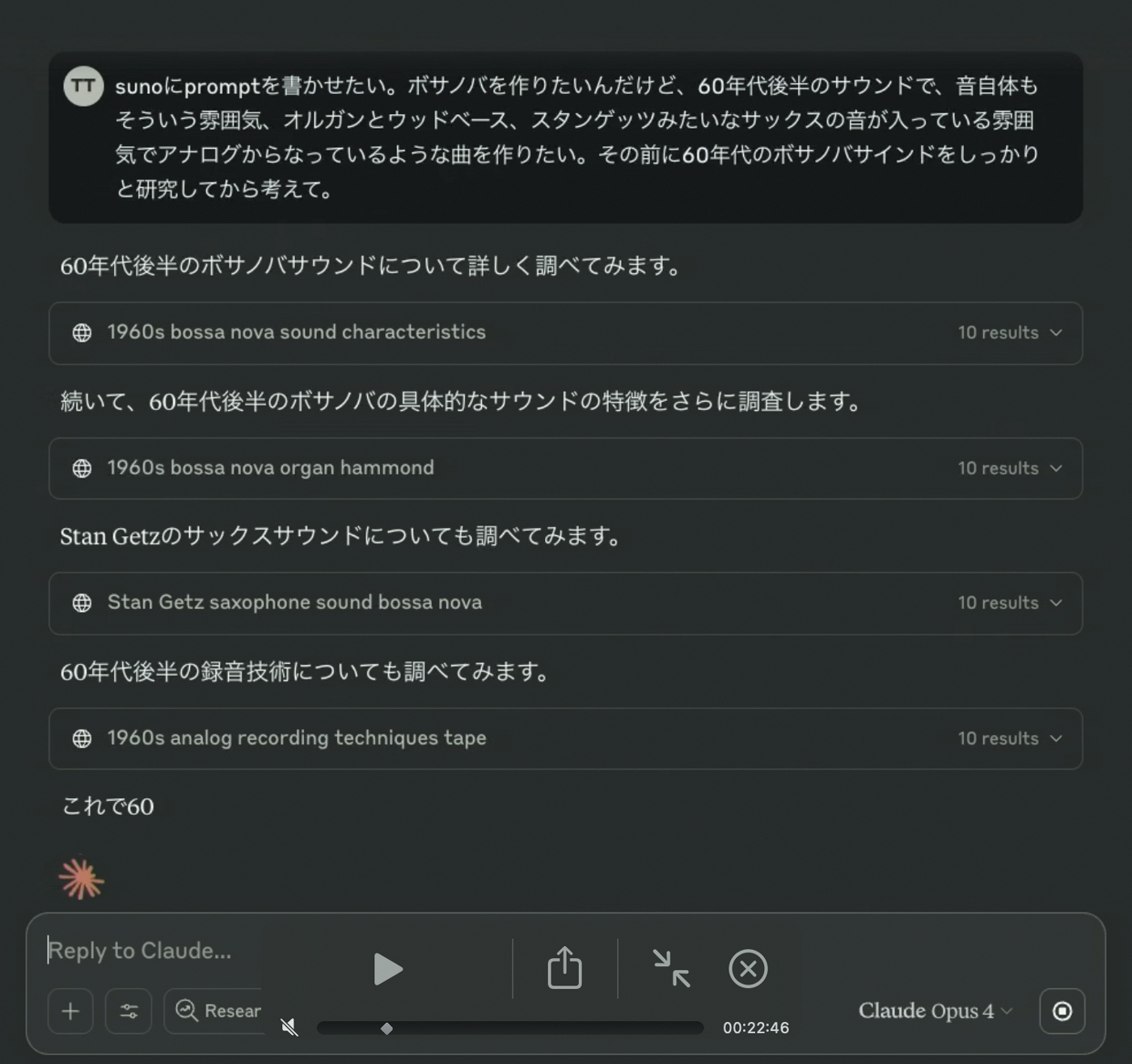

「例えば、ボサノバ風の上モノが欲しいとします。まずはOPENAI ChatGPTやANTHROPIC Claudeといった言語モデルに“1960年代後半のボサノバで、オルガン、ウッドベース、それからスタン・ゲッツのようなサックスが入っていて、アナログ・レコードから鳴っているようなサウンドを作りたい。その前に1960年代のボサノバをしっかりと研究して”と指示するんです(画像②)。こうすることで、音楽的背景を踏まえた詳細なプロンプトを生成してもらえるので、これをSuno AIに入力します」

② 大規模言語モデルANTHROPIC Claudeを駆使したプロンプト生成の様子。Suno AIに入力するプロンプトを、まずはClaudeに作成させるというテクニックだ。当日のテーマである“1960年代のボサノバ”について単に指示するだけでなく、“その前にしっかりと研究してから考えて”という一文を加えるのが☆Taku Takahashiのスタイル

ジャージー・クラブのビートを追加し 再びSuno AIにアップロード

セミナーの後半では、Suno AIで生成したサウンドを内蔵のステム分離機能でボーカル/上モノ/ドラム/ベースといった各パートに分離。それらを自身のラップトップに立ち上げたABLETON Liveに読み込み、アレンジメントビューで再構築していく。

「ここにジャージー・クラブのビートを重ねていきます。ジャージー・クラブの三種の神器=ベッド・スキーク、鉄砲の音、シンク(ドラム・ブレイク)を加えつつ、上モノにはフィルターとかもかけちゃいましょう。こういうことをやっちゃうのはm-floサウンドの特徴でもあるんじゃないかな」

☆Taku Takahashiは、会場に持参したABLETON Pushのノブを触りながら、リアルタイムにフィルター・オートメーションを書いていく。そしてROLAND TR-808系キック・ベースに特化したサンプラー・プラグインRAMZOID 808 Cookerを使い、ドリル風のグライド・ベースを加えた。

この日、会場が最も沸いたのは終盤で見せた革新的なテクニック。☆Taku Takahashiは、完成したインストゥルメンタル・トラックをオーディオ・ファイルとして書き出し、それを再びSuno AIにアップロードしたのだ。

「Suno AIに“このビートの上で、2000年代初頭のR&Bスタイルの女性ボーカルを生成して”と指示します。Suno AIにトップ・ラインを作ってもらい、ボーカル・サンプルとして書き出したらLive上でボーカル・チョップの素材として利用するんです」

ボーカル・サンプルはLiveのサンプラー・デバイスSimplerに読み込まれ、さらにコンプで質感を整え、ピッチ補正エフェクトで処理された。その後、☆Taku TakahashiはPush上のパッドをたたき、リアルタイムにボーカルをカットアップしていく。AIで生成されたボーカルが、ボーカル・チョップとして楽曲上で生まれ変わる瞬間だった(画像③)。

③ セミナーの終盤では、ボーカル・チョップのトラックにSAFARI PEDALSのチャンネル・ストリップ・プラグイン、The Camel Stripをインサート。ビンテージ機材にインスパイアされたドライブ感を加えている

セミナー終了後のQ&Aでは、☆Taku Takahashiは「いかに“事故”を起こすかが大事。間違いが新しいものを生むことも多いから」と語った。今回のセミナーでは、AIとのやり取りの中で意図的に“事故”を誘発し、自らの技術とセンスで音楽へと昇華させるという☆Taku Takahashiの考え方が十分に体現された内容であった。生成AIは脅威ではなく、作り手の創造性を拡張し、自身の手癖をも超えるための強力なパートナーだという事実を、☆Taku Takahashiは疑いようのない説得力で提示してくれた。

【m-flo☆Taku Takahashi プロフィール】20年以上にわたり、日本のクラブ/ポップシーンを牽引するプロデューサー。ABLETON Live+Pushコントローラーの活用法から、AIを使った先進的なボーカル生成・加工手法まで、常に最前線を走り続ける音楽創造者。

Release

『EKO EKO』

m-flo

(エイベックス)