2020年にデビューした藤井 風は、コロナ禍を挟んだ5年弱で日本のトップスターの座に駆け上がった。東南アジアのみならず欧米でも確実に評価を高めた藤井は、今年2025年には『Lollapalooza 2025』で大観衆に迎えられ、『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』への出演が決まるなど、世界を舞台にした活躍を始めている。藤井はミュージシャンとしての技術や表現力において、あまりにも豊かな才能を持っているので、その音楽自体が高い評価を受けるのは当然だと言える。他方で、カリスマ性のある藤井のキャラクターは、その独特なファッションセンスも相まって、どこか教祖的でもあり、幅広い年齢層から成る強固なファンダムを築いている。またその楽曲についても、たとえばYouTubeのコメント欄に「救われた」という表現が並んでいることからもわかるように、単にポップミュージックとして消費される以上のどこか宗教的とも言える受容のされ方をしている。果たして彼の楽曲のなかには、人々の信仰や崇拝を喚起する特別な何かがあるのだろうか?

藤井 風の音楽の“核心”

藤井の作品で中心を占めているコンセプトは“愛”、特に“自己愛”(セルフラブ)だ。インタビュー、歌詞、MVから明らかなように、この“自己愛”の探究は基本的にニューエイジ/スピリチュアルの思想に則している。つまりその探究プロセスは、一旦見失ってしまった、より高次な“本当の自分”(“ハイヤーセルフ”と呼ばれる)と再び出会い、和解を果たすというストーリーで語られているのだ。より高次な存在と一致した“本当の自分”の実現こそが、ニューエイジ/スピリチュアル思想の中心テーマである。

大ヒットした「死ぬのがいいわ」や「きらり」は、失われた“本当の自分”へのラブソングととれるし、サビが〈あたしに会えて良かった〉となっている「grace」では“本当の自分”との再会のドラマと解釈できる。インドで撮影されたこの曲のMVでは、そのドラマが(少々戸惑うほど)わかりやすく劇化されてもいた。先日リリースされた最新アルバムのタイトル曲でサンスクリット語の“愛”を意味する「Prema」も同様のテーマの曲だ。ニューエイジの起源、ニューソートでも、“ハイヤーセルフ”はしばしば“神”と同一視されているが、「Prema」のサビにある〈Can’t u see that u are god itself/You are god itself〉(あなたは神そのものだと分からないのか/あなたは神そのものだ)という歌詞には同様の思想が窺える。

Fujii Kaze – Prema [Official video]

けれども、こうしたニューエイジの思想が、彼の音楽の核心なのかと言えば、決してそうではないように思う。むしろ藤井の音楽は、いわゆるスピリチュアルソングからズレている部分にこそ、無二の魅力があるのではないか。多くのスピリチュアルな音楽は、高次なものとの一致と、そこから生まれる高揚感を強調することが多い。こうしたスピリチュアルソングの典型として、たとえば私たちはインド哲学に傾倒していた時期のThe Beatlesの「Long, Long, Long」や「全ての神を信じる」というクリス・マーティンのバンド、Coldplayの楽曲を思い浮かべることもできる。前者のふわふわとした瞑想的な曲調や、後者の光が満ち溢れていくようなアンビエントな音色とは対照的に、藤井の楽曲には、むしろ喪失感や無常感、空虚感が漂っている。そうした本来は人に恐怖を与えかねない陰性の感覚が、聴く者に穏やかに優しく、ポジティブに浸透してくる、その質感が非常に独特なのだ。

“死”を起点として眺める現在

藤井の音楽の根底には“終わり”の感覚がある。“死の受け入れ”を主題にしているであろう「帰ろう」や「満ちていく」がコロナ禍を経験したリスナーたちに大きく響いたのは間違いがないが、それ以外の曲でも“死”は重要な通奏低音になっている。藤井は20代の若者でありながら、子ども時代や青春を“失われた過去”として歌う。常に“終わり”=“死”から現在を眺めているような視点は、「きらり」のような明るいポップチューンでも〈あれほど生きてきたけど全ては夢みたい〉のような歌詞に表れ、「ガーデン」の〈人は出会い別れ/失くしてはまた手に入れ/それでも守り続けたくて/私のガーデン 果てるまで〉にも明らかだ。全ての存在を言祝ぐ「まつり」、またニューアルバム収録の先述の「Prema」や「Forever Young」にもそこはかとない哀しさがあり、“若さ”や“愛”や“自由”が今自分のなかに確かにあるという発見もまた儚いものでしかないことが含意されているように聴こえる。

こうした“終わり”から見える現世の無常感を仏教や神道に結びつけることもできるだろうが、ニューエイジも含め、あらゆる宗教思想の基本は“現世の外の視点を持つ”ことにあるため、彼の思想的背景を限定する必要はないように思う。重要なのは、藤井自身が、いかなる喜びの現前のなかでも常にこの“終わり”、“現世の外の視点”を抱え込み、またこの独特の安らぎに満ちた空虚感が同時代の多くのリスナーに共感されているということだ。

『Prema』という新たなライフステージの始まり

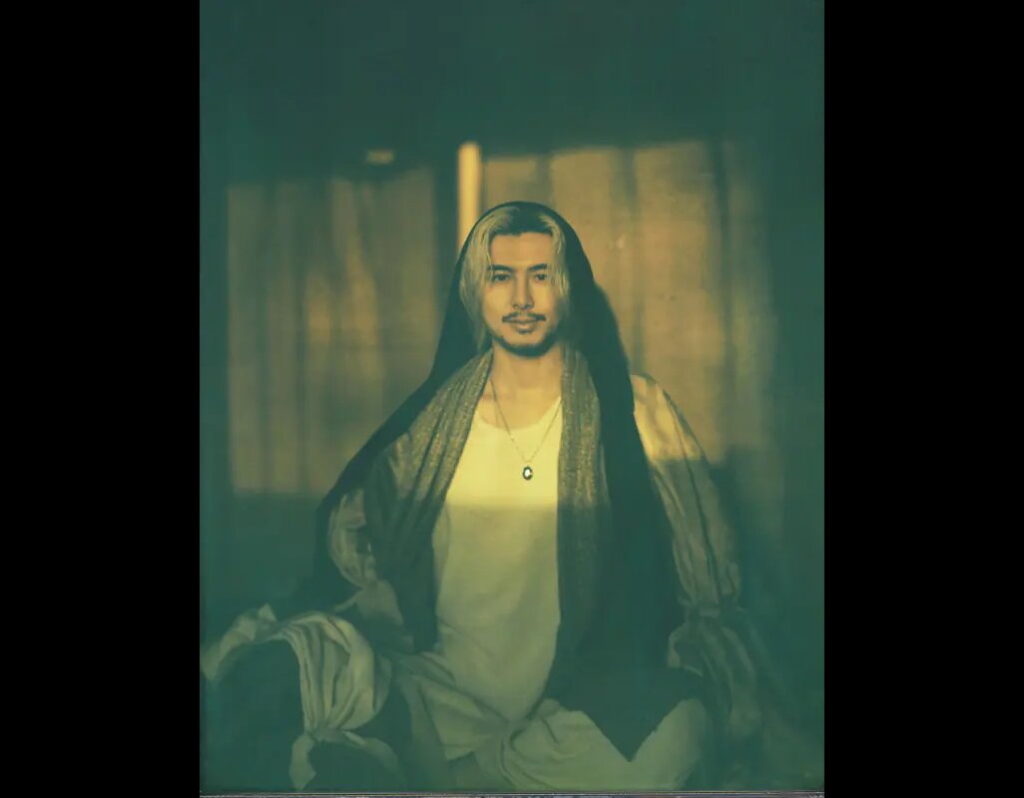

NMEのインタビュー(※1)で藤井は、27歳に夭逝したアーティストたち、いわゆる“27クラブ”を意識していて、3倍で27になる『Prema』の9曲という楽曲数やこのアルバムを27歳の気持ちで出すことにこだわったと語っていた。子どもの頃から音楽活動をしてきた藤井は、才能と同時に大きな使命を背負っていることを自覚していたのだろうし、そうした使命はいわゆる“普通の生活”と引き換えで、“死”を引き寄せかねないことをわかっていたのかもしれない(彼のマイケル・ジャクソンへのシンパシーにも窺える)。語弊を恐れず言うならば、藤井本人が、常にそこはかとない哀愁や疲れを帯びていて、空虚な器のように見える瞬間さえあるのだが、こうした“死”を内包した佇まいこそ藤井が“本物”である証なのだと思う。27歳を生き延びた藤井はおそらく一度死んで生まれ変わったのだ(「花」のMVの遺影やライブに登場する墓標を思い出していただきたい)。その意味で『Prema』は、文字通り彼の新たなライフステージの始まりである。

藤井 風 – 花 (Official Video)

“27クラブ”の一員だったはずの藤井はドラッグも酒もやらないZ世代である。しかし、おそらくその代わりに、彼は幼い頃から音楽とYouTubeに全身全霊を捧げ、数えきれないほどの大人をケアしてきた。実際、深い感情を抱えたまま耐えているような藤井の表情や、天使のような身体性の希薄さは、どこかヤングケアラーを思わせる。少子高齢化社会で、若者が年長者にケアを提供せざるを得ないという時代特有の暴力を、藤井は無意識的に引き受けているように私には見える。これもまた彼が、時代を代表し、大衆の崇拝と暴力を引き受けざるを得ない“本物”のアーティストである証なのだろうが、願わくは新しいライフステージで、この時代特有の構造を超えて、成熟した自由なアーティストとして世界に羽ばたいてほしい。

※1:https://www.nme.com/features/music-interviews/fujii-kaze-prema-interview-3890259

9月7日放送の音楽番組『EIGHT-JAM』にて、「藤井 風特集」の完結編が放送される。前週の特集に引き続き、120分にわたって…