みなさん、フランスと日本のシルクロードを一緒に紡ぎませんか?

はじめまして! この度、映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」というシルクをテーマにしたドキュメンタリー作品を製作いたしました。

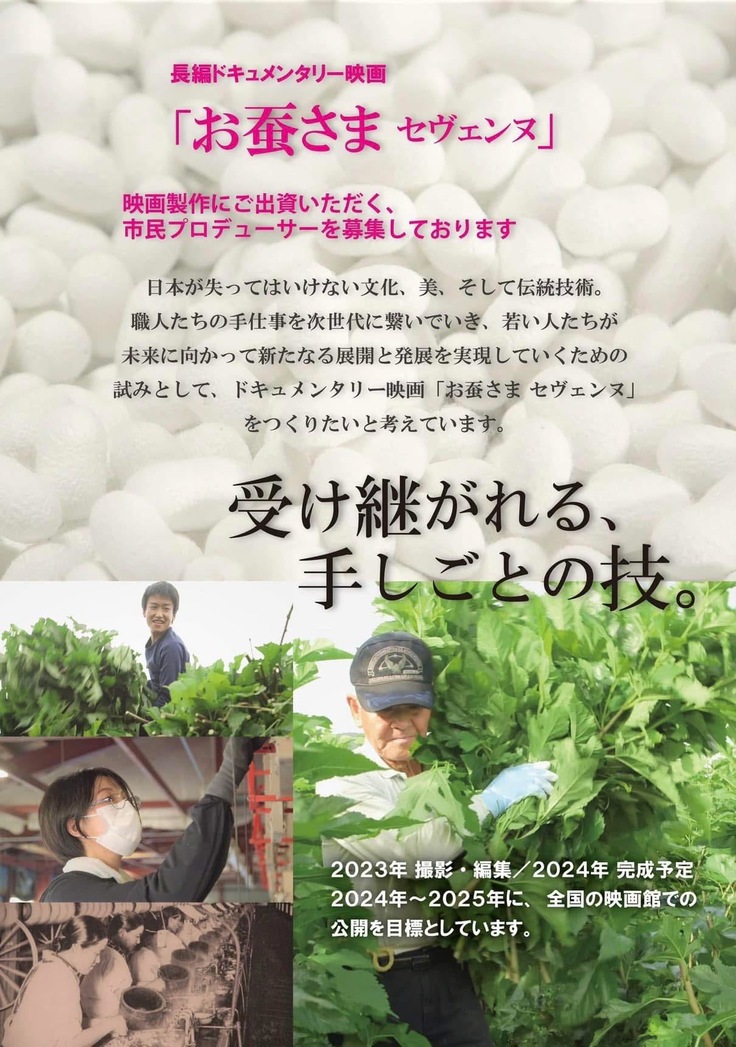

日本とフランスにあった近代の絹の交易とその伝統技術・文化を、映像で記録し伝えたいという思いから本作の企画は始まりました。絹産業に最前線で携わる養蚕家、織物職人、染色家などの取り組みを3年の歳月をかけて取材しました。

本作の製作は、京都と山形で絹産業に携わるメンバーが中心となって企画いたしました。

これまで明かされることのなかった匠の手仕事の技と、自然染色で染抜かれた目が覚めるような色彩を、余すことなく記録した貴重なドキュメンタリー作品です。

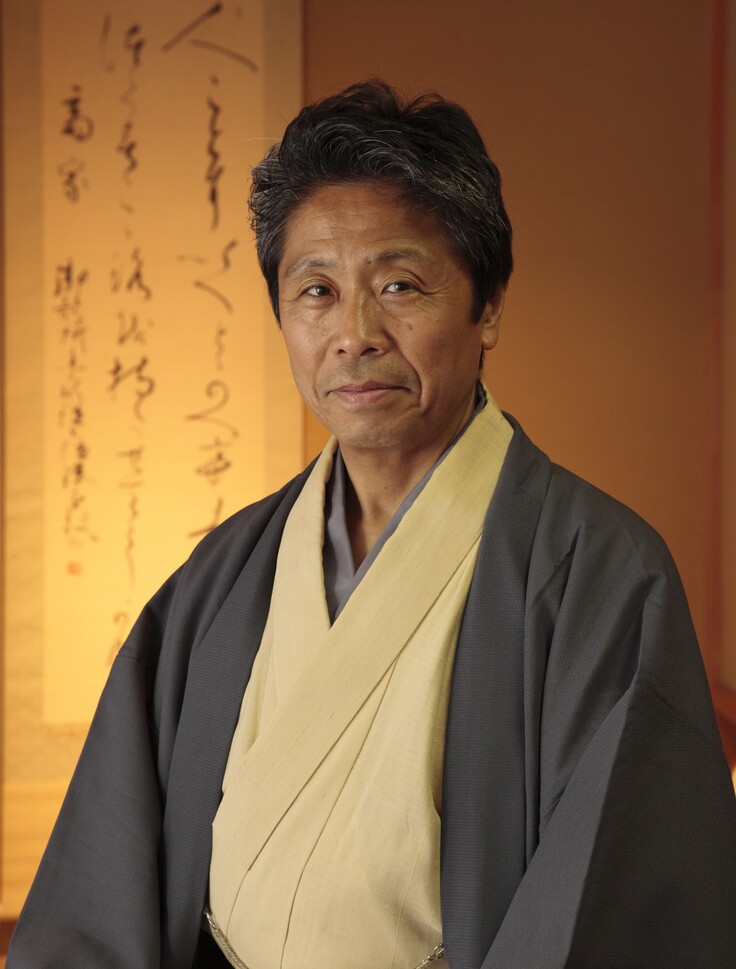

▼坂東玉三郎さんがナレーション -心で語る、絹の記憶と未来-

語りは、西陣織や丹後ちりめんにも造詣が深く、絹文化の伝承を早くから意識的に実現されている、歌舞伎役者の坂東玉三郎さんよりご参加いただきました。シルクが辿った歴史と今を味わい深く、そして雅びなナレーションで包みます。

※これまでの歩み。寄付金で映画を制作しました

映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」【速報】24秒 version

▼絹産業はいま過渡期を迎え、養蚕農家も減少し転換を余儀なくされています

これまで企業で秘匿とされてきた手仕事の技と技術、同時に絹織物のもつ華やかさと歴史を映画として記録し、未来につなげることはできないだろうかと、多くの方からの寄付金で映画を制作しました。

寄付金は全国各地から届けられ、かつてシルク産業に携わっていた方、染色や織物に関心を持たれる多くの皆さんからご支援をいただきました。さらにダイジェスト版の上映イベントなどを通して、総額1,200万円が集まりました。

実際に取材を始めたところ、近代の絹産業に発展するまでの歴史の変遷、国内にも18世紀のシルクドレスが現存していたりなど、興味深い事柄との出会いがありました。

撮影を進めていくうちに取材項目が増え、当初、目標としていた2年間という取材期間を超える3年以上の取り組みとなり、寄付金も残り100万円弱となりました。しかしその分、作品の密度はさらに濃いものとなりました。

撮影を終えたいま、今後予想される仕上げ、劇場公開に向けての宣伝費を試算しますと、このままでは充分な資金とはいえず、この度、映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」の劇場公開を応援してくださるサポーターを募集することにいたしました。

シルク映画の<入門編にして決定版>を目指した本作。

ひとりでも多くの方にこの作品が届けられますよう、全国の映画館での公開を応援いただけますと幸いにございます。

※養蚕作業の様子。山形県最上町にて ※京都、佐々里峠での撮影風景

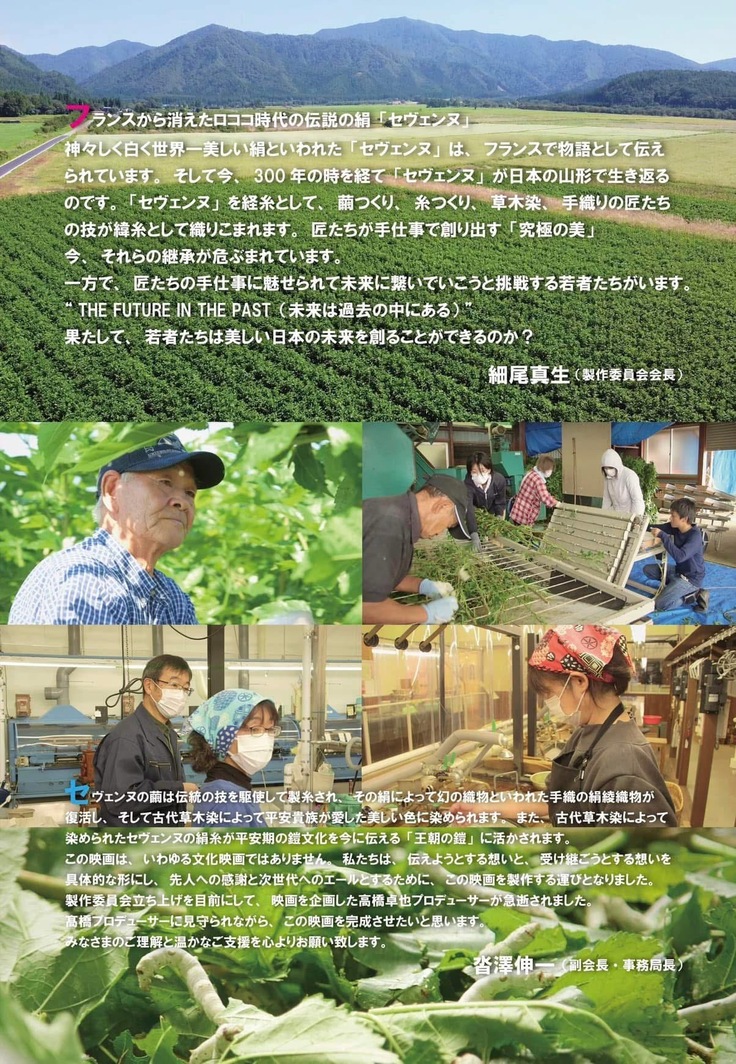

※フランス、セヴェンヌ地方での撮影風景。ミッシェル・コスタさんの桑畑にて

主なロケ地は、養蚕を山形県最上町、製糸を長野県岡谷市と富岡製糸場、織りを京都西陣と丹後・山形県新庄市。フランスではパリ・リヨン・セヴェンヌ地方で撮影を行ないました。

断絶しそうなフランスと日本のシルクロードをなんとか紡ぎたい!

そのための映画を作りましたが、広める予算が不足しています!

▼細尾真生プロデューサーからのお願い

失われていく日本の絹文化、そして匠の手仕事。

1920年代、日本が世界の絹王国といわれた時代、日本の農家の40%が桑や蚕の仕事に関わっていました。今や養蚕農家は147軒となり、養蚕に携わる人々も高齢になっておられます。

そして、絹に関わる製糸や撚糸、染と織の匠の手仕事の技も知らない間に少しずつ消え去っています。

明治35年(1902年)フランスから日本に渡ってきた「セヴェンヌ」という蚕の物語を通して、日本とフランスの絹の文化の交流の歴史を振り返りたいと思います。そして、日本とフランスで絹の文化を復興させたいという強い思いをもった人々が立ち上がろうとしていることを知っていただきたいと思います。

この映画を通して多くの人々に、特に若者に、日本の絹の文化と匠の手仕事の技の魅力を感じていただき、未来へ繋げていく力になっていただきたいと心より願っています。

- 細尾真生

■(ほそお まさお)1953年 京都市出身

1975年 同志社大学経済学部卒業後、伊藤忠商事(株)入社

1978年 イタリア・ミラノのノートンズ社出向

1982年 帰国後、 ㈱ 細尾入社

2000年 ㈱ 細尾 代表取締役社長に就任

2006年 パリ「メゾン・エ・オブジェ」をはじめとする国際見本市に参画、事業の海外展開を始める

2011年 西陣織の技術と素材を活用した広幅織物製造輸出事業を本格的に展開

2021年 ㈱ 細尾 代表取締役会長に就任、古代染色研究所を開所

2024年 ㈱ 京都シルクハブを設立、先端技術を駆使した21世紀型養蚕、製糸事業に新たに取り組む

伝統産業からクリエイティブ産業への業態変革に挑戦している

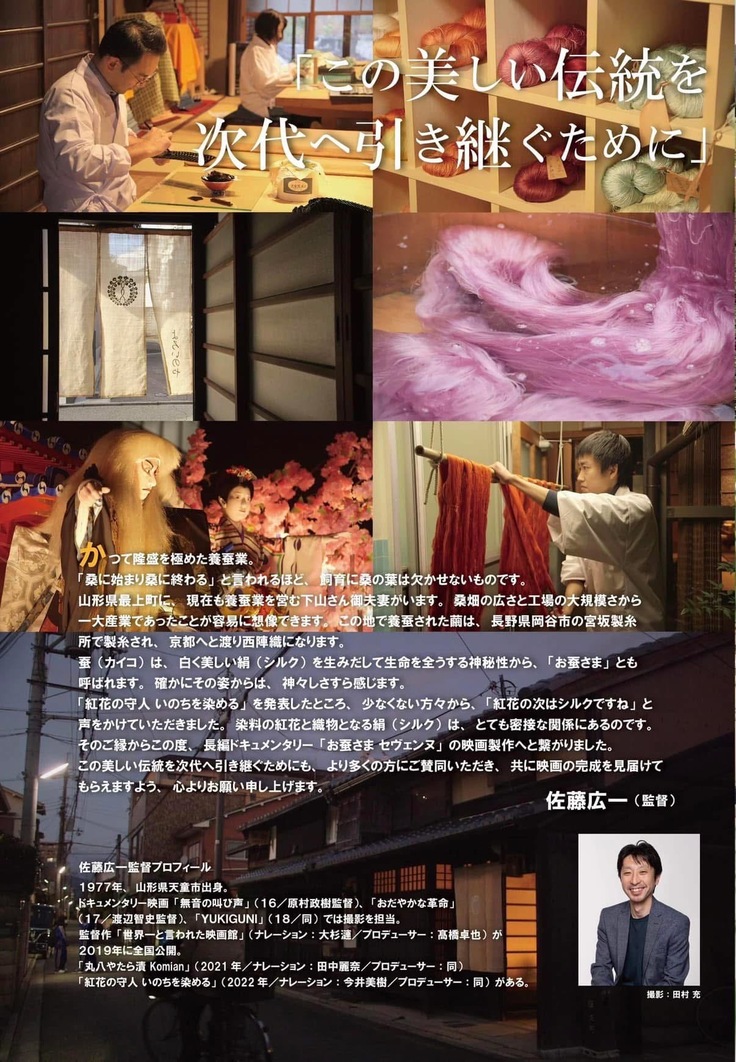

▼佐藤広一監督からのお願い

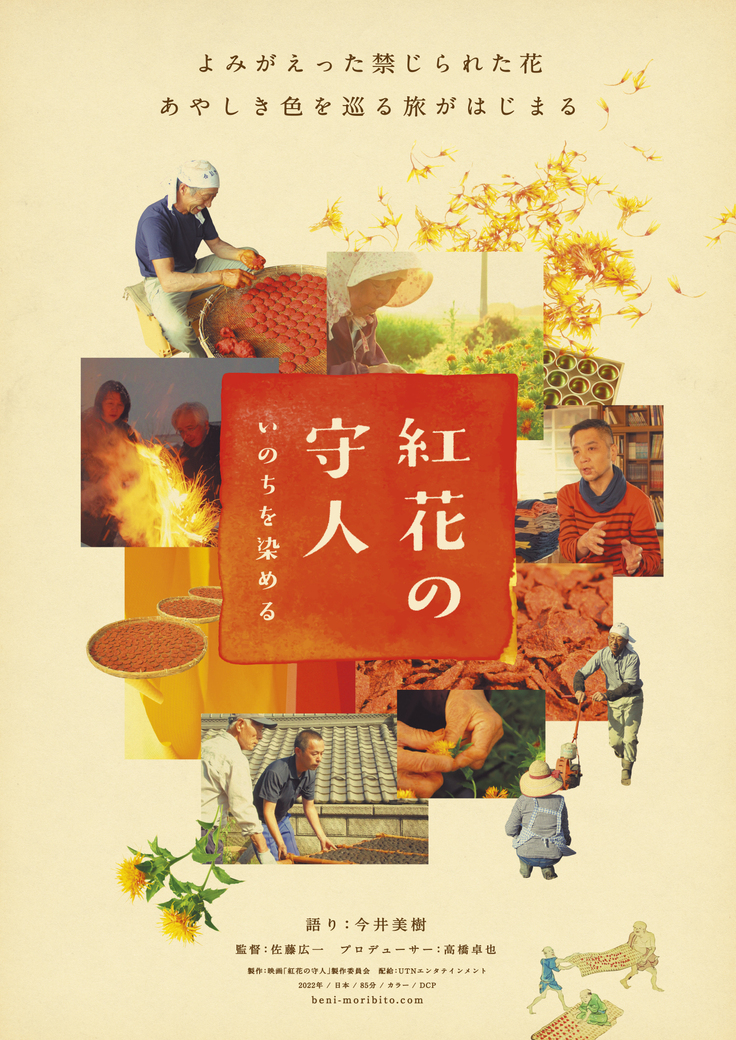

これまで、日本で受け継がれてきた在来品種や染色技術を描いた「紅花の守人 いのちを染める」など、手仕事や伝統文化をテーマにした作品を手がけてきました。そういった意味では、今回このシルクに出会えたことは、とても自然なことのように思えます。

そして取材を重ねる度に、シルク産業を通じたフランスと日本の結びつきの歴史の深さを強く感じました。養蚕から製糸を経て、絹織物になるまでを受け継ぐ手仕事の文化に深い感銘を覚えています。

この作品が、ひとりでも多くの皆さんに届けられますよう、そしてこれからのシルク文化の布石のひとつになれるよう、願いを込めて映画館での公開を展開していきたいと考えています。

- 佐藤広一

※前作は、紅花をテーマにしたドキュメンタリー映画「紅花の守人 いのちを染める」(2022年 全国公開 / ナレーション:今井美樹)

■(さとう こういち)映画監督/1977年 山形県天童市出身

監督作「世界一と言われた映画館」(ナレーション:大杉漣)が2019年に全国公開

「丸八やたら漬 Komian」(2021年/ナレーション:田中麗奈)

「紅花の守人 いのちを染める」(2022年/ナレーション:今井美樹)がある

1998年、日本ビクター主催、第20回東京ビデオフェスティバルで短編映画「たなご日和」ゴールド賞

「出羽が生み出す文士たち」(2025)東北映像フェスティバル 地域振興コンテンツ部門 大賞受賞

最新作に、京町家の歳時記と歴史をテーマに「京町家 秦家の暮らし」を現在製作中

▼これからの展望

〇映画館で多くの方に本作を見ていただきます。

〇自主上映を広げていくことで、伝統工芸、手仕事やシルクについて関心を持つ人を増やしていきたいと考えています。

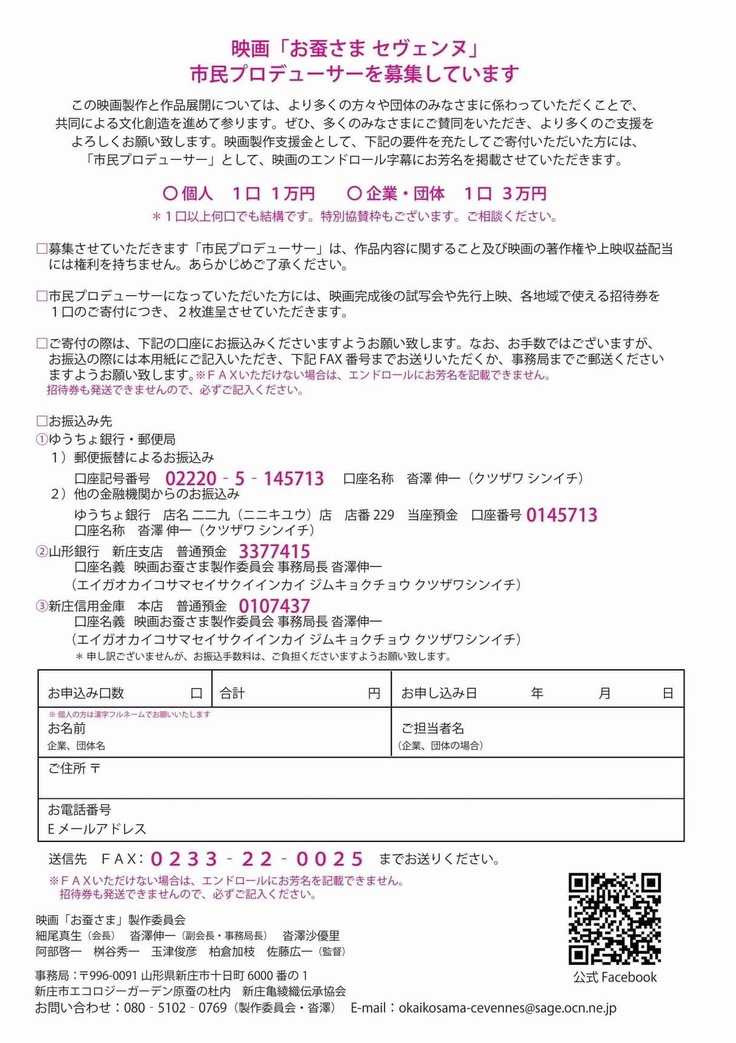

▼仕上げ費と宣伝広告費が不足しております!!

【第一目標金額】400万円

映画「お蚕さま」製作委員会が、映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」の全国公開で必要とする費用に充てさせていただきます。

【資金使途】

*本編の撮影後の仕上げ(ポストプロダクション)、音の調整(MA)40万円

*予告編制作、上映素材作成 *デザイン・印刷費(パンフレット・ポスター・チラシ・チケット等)120万円

*宣伝広告費 *試写会経費 *関係者交通費等 150万円

【クラウドファンディング手数料・返礼品】90万円

*クラウドファンディングサイト手数料 *返礼品

【合計 400万円】

※全国公開のスケジュールにつきましては、2026年を目標としております。遅くとも2026年9月には詳細をお伝えいたします。プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)により全国公開ができなかった場合は、主要都市を中心に自主上映会を開催いたします。尚、坂東玉三郎事務所様から、プロジェクトを行うこと、名称掲載を行うことの承諾を得ております。目標金額400万円の使途および実施。仕上げ費、音の調整(MA)費、予告編制作、上映素材作成、デザイン・印刷費、宣伝広告費、試写会経費、関係者交通費等 ※本プロジェクトは、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、自己負担するなどして、必ず予定していた規模の実施内容の通り実行致します。

▼さいごに

長年かけて探求・取材を重ねた “絹の奇跡” を、ぜひ映画館で多くの方に体感していただきたいと思っております。皆さまのご支援が、伝統文化を次世代へ紡ぐ大きな一歩になります。

どうか、映画「マダム・ソワ・セヴェンヌ」の劇場公開プロジェクトを、温かいご協力とともに後押しください! 心より感謝を込めて。