加藤宜久|著者プロフィール

株式会社CRAZYTVクリエイティブ 映像技術部執行役員。

同社にてテレビ番組オフライン編集からキャリアをスタートさせ、後にNHKや民放のテレビ番組オンライン編集を経験。2018年からはテレビ番組に加え、劇場用映画やNetflix作品のカラーグレーディング・オンライン編集を行う一方、都内5拠点に及ぶ同社ポストプロダクションスタジオのシステム構築、保守管理なども行っている。

都内5拠点にスタジオを構えるCRAZYTVクリエイティブ拠点のひとつ「神南ファクトリー」

株式会社CRAZYTVクリエイティブ

テレビ番組等映像コンテンツ制作を行う株式会社クレイジー・ティブィ、広告事業を行う株式会社CRAZY ADなどが属する株式会社CRAZY ホールディングス傘下のポストプロダクション。

https://crazycr.jp/

DaVinci Resolveは元々、映画作品におけるカラーグレーディングで多用されてきた。しかし近年では、映像に関わる様々な領域にて多様な使われ方をされている。私がお世話になっている、テレビ番組を中心とするポストプロダクション業界においても近年、カラーグレーディングに留まらず編集の領域でも本格的に使われ始められており、この流れは今後一層広がりを見せると考えている。

本記事では、テレビ番組における編集領域のワークフローと編集アプリケーションのトレンド、DaVinci Resolveの良いところや課題、そこから見えるDaVinci Resolveの可能性をまとめる中で、テレビ番組編集にてDaVinci Resolve 導入を検討されている方の一助となれるよう、以下項目に沿って情報を整理しお伝えしたい。

テレビ番組制作ワークフローと使用アプリケーションの変遷

今もなお旧来の制作体制は変わらず、テレビ番組においてはオフラインエディターや番組ディレクターがオフライン編集を行い、その後、ポストプロダクション技術スタッフによるオンライン編集〜MAを経て完パケを放送局に納品する形が一般的ではある。

ただ地方へ目を向けると、これら分業を行わずに一人のスタッフが映像の繋ぎから加工、テロップ入れまでの全てを行い、MAだけポストプロダクションに入るという形もある。

オフライン編集アプリケーションの変遷

オフライン編集アプリケーションについては従来より大きく⼆極化しており、Avid Media Composerの流れと、一世を風靡したFinal Cut Pro 7からPremiere Proの流れがある。映像を繋ぐ上での考え方や操作感はそれぞれ相入れない部分、両者一長一短があり、今もなお「どの編集アプリケーションが優れているか?」という点においては熱い議論が繰り広げられている。なお、細かく見ていくと、EDIUSやPrunusといった編集アプリケーションも特定ユーザーの下、根強く使われている現状もある。その上で現時点でのテレビ番組オフライン編集においては、Premiere Proが圧倒的なシェアを占めていると感じている。

オンライン編集アプリケーションの変遷

当社ではリニア編集が主流だった頃から、オンライン編集におけるノンリニア編集アプリケーションの可能性を模索していた。この頃より、バグの少なさや動作の正確性・安定性、長尺であったり加工を積み重ねても独自の優れたメディアファイルとレンダリング設計によりタイムラインの軽快さが維持される点などを評価し、長年、Avid Symphony(Symphonyディスコン後からはMedia Composer+Symphony Option)を使用している。

2000年代初期の当社Avid Symphonyオンライン編集室

もちろん、オフライン編集アプリケーションとしてPremiere Pro等が用いられ、オンライン編集をAvidで行おうとするとアプリケーションが異なるため、編集データの変換作業が必要となる。この変換作業に時間を要したとしても、Avidでオンライン編集を行えば、変換で要した時間を挽回できるスピード感で作業が行えたり、想定外の不具合に遭遇せず確実性を持った作業が行えるなどメリットはある。

しかし昨今では、「オフライン編集で使用したアプリケーションと同じアプリケーションでオンライン編集を行ってほしい」というニーズも多々あり、都度社内でいかに効率的に事故なく、それら編集アプリケーションでオンライン編集が行えるか、という研究・検証を実施し、かつてはFinal Cut Pro 7、今ではPremiere Proでのオンライン編集も積極的に実施している。

このようにテレビ番組編集においては、「オフライン編集とオンライン編集を同一のアプリケーションで行う」という流れが一般化していると言える。

これは何を物語るかというと、「オンライン編集では高価な機材・アプリケーションを使って制作スタッフに満足いただく」というかつての流れから、「制作スタッフと同じアプリケーションを使っても、高度な技術を武器に完成度の高い作品を生み出し、制作スタッフに満足いただく」にトレンドが移行しているということでもある。

ただ当然、我々はポストプロダクションである以上、オフライン編集で使用する機材よりも高速で高負荷に耐えられるスペックの機材を設え、アプリケーションに関しても様々なプラグイン等を導入し差別化を図っていることを付言する。

MAアプリケーションの変遷

当社は一貫してPro Toolsを使用している。これまでの競合としては旧Fairlight やNuendo、Audition、Reaperなどがあり、昔は「安定性の高い多チャンネルリアルタイム処理」と「専用コントローラによる直感的操作性」を両立していたことから旧Fairlightのシェアが高かった。

しかし、コンソールに求められる機能やダイナミクス、エフェクトも兼ね備えたPCベースのDAWとしてPro Toolsが登場してからは、それが大きくシェアを拡大し業界標準機となった。これにより様々なポストプロダクションで導入が進み、さらには音効さんも使用しているため、作業の他スタジオへの渡りやデータ受け渡し等の観点からも、Pro Toolsの一強時代は中々変われないという状況がある。

※Fairlightは2016年にブラックマジックデザインに買収され、現在はDaVinci Resolveの音声編集ページにFairlight として統合されている。そのため、買収前のFairlightを旧Fairlightと表記している。

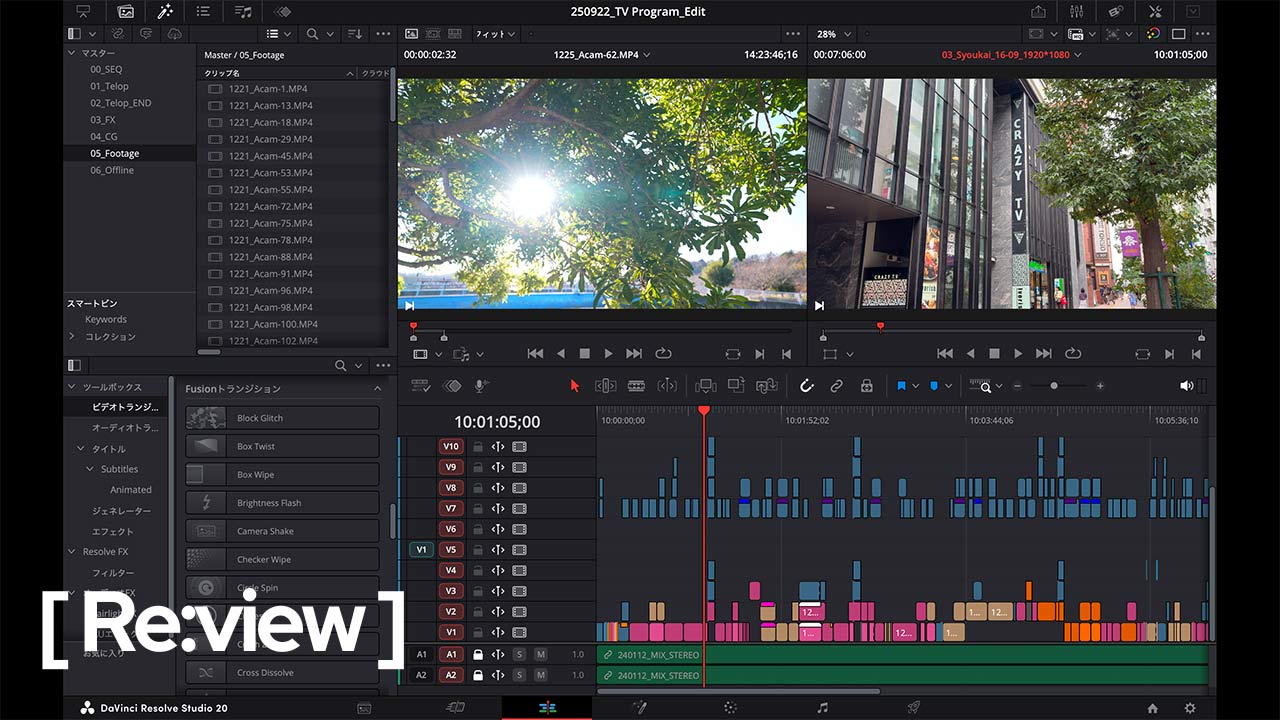

DaVinci Resolveとテレビ番組編集という観点に話を移すと、後述する通りv18になった辺りから、テレビ番組編集を行う上で必須となるインターレースの扱いが上手になるなど、抱えていた課題が解消され、オフライン編集であれば難なく行えるようになった。今年8月26日にリリースされたv20.1.1ではさらなるブラッシュアップが施され、オンライン編集で使用するには躊躇せざるを得なかった課題も解消されたことで、オンライン編集でもどんどん使っていこうという機運が高まっている。

これによりテレビ番組において、「オフライン編集もオンライン編集もDaVinci Resolve」という新たな選択肢が生まれた。2025年はDaVinci Resolveがテレビ番組編集領域で活躍できるように大きく飛躍した記念すべき年であると言っても過言ではない。

これまでのアプリケーション

これからの未来

オフライン編集

Avid Media Composer/

Final Cut Pro 7/Premiere Pro など

DaVinci Resolve

オンライン編集

Avid Symphony/Avid Media Composer Symphony Option/

Final Cut Pro 7/Premiere Pro など

※当社はAvid Symphony/Avid Media Composer Symphony Option

を長くオンライン編集アプリケーション

として使用

DaVinci Resolve

MA

Avid Pro Tools

DaVinci ResolveのFairlightも魅力的だが現場実用性を鑑みるとPro Tools?

これまでの当社、CRAZYTVクリエイティブのDaVinci Resolveとの関わり方

DaVinci Resolveとの出会い

当社は2015年に初めてDaVinci Resolveを導入し、主にカラーグレーディングにて活用してきた。DaVinci自体、今から40年以上前にカラーグレーディングシステムとして登場し、2009年にブラックマジックデザインが買収した後も、やはり「カラーグレーディングのツール」というイメージが強かった。当社以外のポストプロダクションでも、カラーグレーディング用途から導入されたユーザーは多いのではないか。

我々が当初、DaVinci Resolveを用いて作業したコンテンツとしては、音楽モノのライブ映像やUHD59.94pのBS/CS 4K番組などが多かった。当時、DaVinci Resolveはプログレッシブ映像をインターレースで書き出したり、その逆といった、いわゆるip/pi変換がうまく行えない状況があった。これにより、DaVinci Resolveでカラーグレーディングしたその先、変換を伴う案件の場合は外部アプリケーションに頼らざるを得ない状況もあり、比較的活用範囲を絞ってプログレッシブ作品を中心に利用してきた経緯もある。

この当時、私自身、ブラックマジックデザインに変換不具合に関して問い合わせたが、「DaVinci Resolveは内部処理全てをプログレッシブで行っているため正確な形でのip/pi変換は行えない」という回答を頂いた記憶がある。

しかし私の知る限り、気づくとv18からはip/pi変換はもとより、フレームレート変換も正常な形で行えるようになっていた。むしろ、他アプリケーションよりこれら変換が綺麗な印象があり、そこから徐々にip/pi変換を伴う作業でも臆せず使うようになった記憶がある。これにより、プログレッシブ収録でインターレース納品という変換を伴う案件、例を簡単に挙げると「ソニーFX6でLog収録し、放送は地上波テレビ放送」といった案件でも心置きなく利用できるようになったというわけである。

これまでのワークフローを一層効率化させてくれたDaVinci Resolve

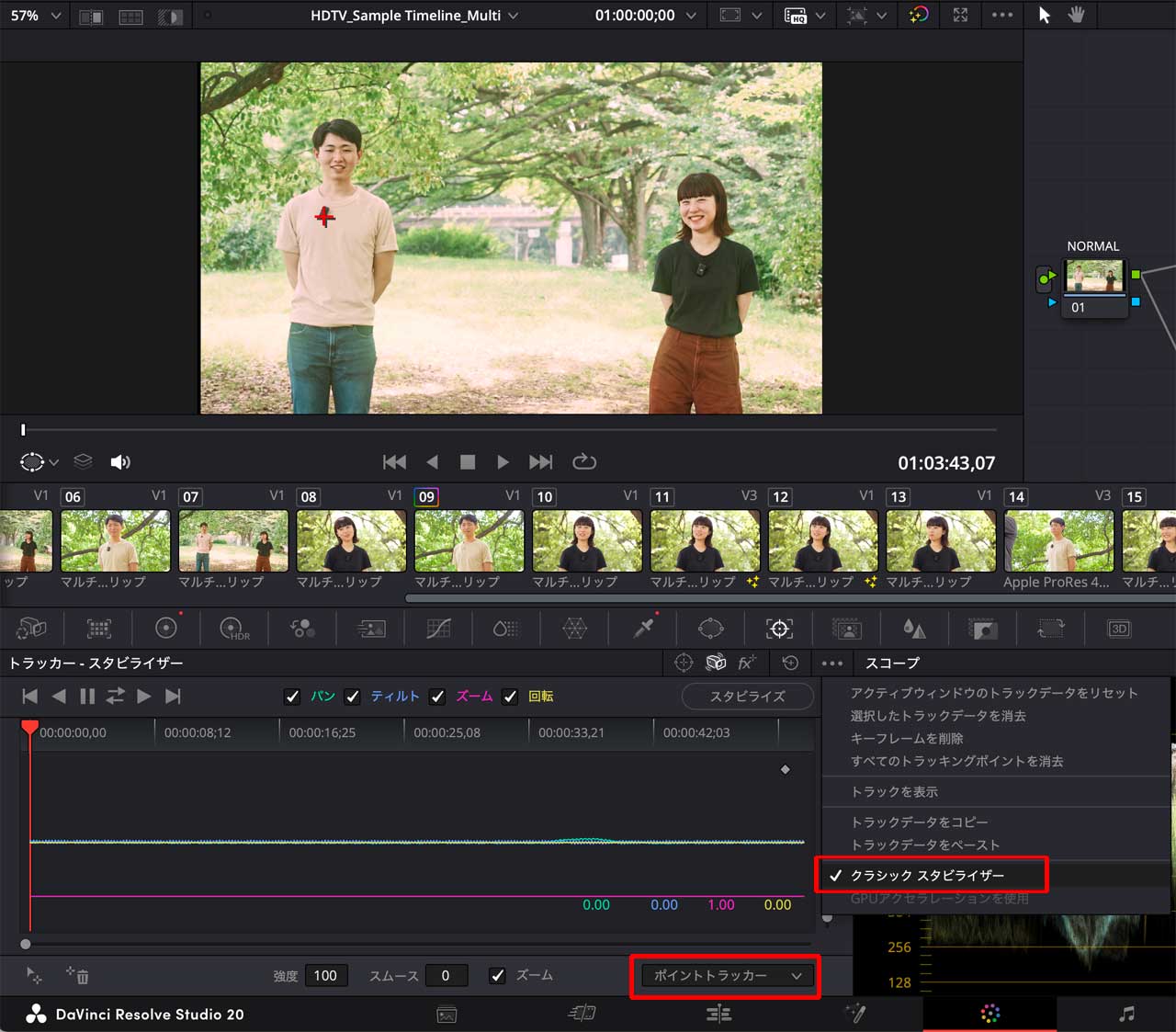

作品を仕上げる中で、私自身頻繁にカメラのブレ補正(スタビライズ)を行う必要に迫られる状況があり、それまではスタビライズしたいカットをAvid Media ComposerからDNx(MXF op1a)で書き出しAdobe After Effectsで加工。その結果をDNx(MXF op1a)で書き出しAvid Media Composerに戻すというフローを取っていた。当然カット数が多ければ工数は非常に多くなり煩雑性を極めていた。

しかしDaVinci Resolveのスタビライズ機能が非常に優秀だと感じ、以降はカラーグレーディングしながらスタビライズを行うというフローを採るようになった。これにより、映像の書き出しや読み込みが都度不要になったことで、劇的な作業効率化が図れた。

また、DaVinci Resolveはバージョンを追うごとに、このスタビライズ機能が強化され、「自動で簡単に」カメラのブレを止めたり滑らかにできるようになった。しかし私見ではあるが、微細なブレ全てを排除し完璧にピタ止めするには、やはり旧来のポイントトラッカーを用いる方が良い仕上がりになると感じている。

そのようなニーズを汲み取っていただいているのか、きちんとこの旧来の機能も「クラシックスタビライザー」として残してくれている点は非常にありがたい。

またカラーグレーディングやオンライン編集作業を行う中で、突如「このカット、曇っているから晴天にして欲しい」「青空にしてほしい」などと相談を受けることもある。特に、オンライン編集作業は限られた時間で多岐に渡る作業を効率的に行わなくてはならない。

空のマスクを取って、青空を合成して、もちろん動画なので追いかけて…というようなことに多くの時間を割くことが難しい状況もある。また天気が悪い場合は空一面が雨雲の場合もあり、時間がないからと、仮に空を明るく青くしたところで雨雲が消えるわけはなく(明るく青い雨雲となり)違和感が生じてしまうこともある。

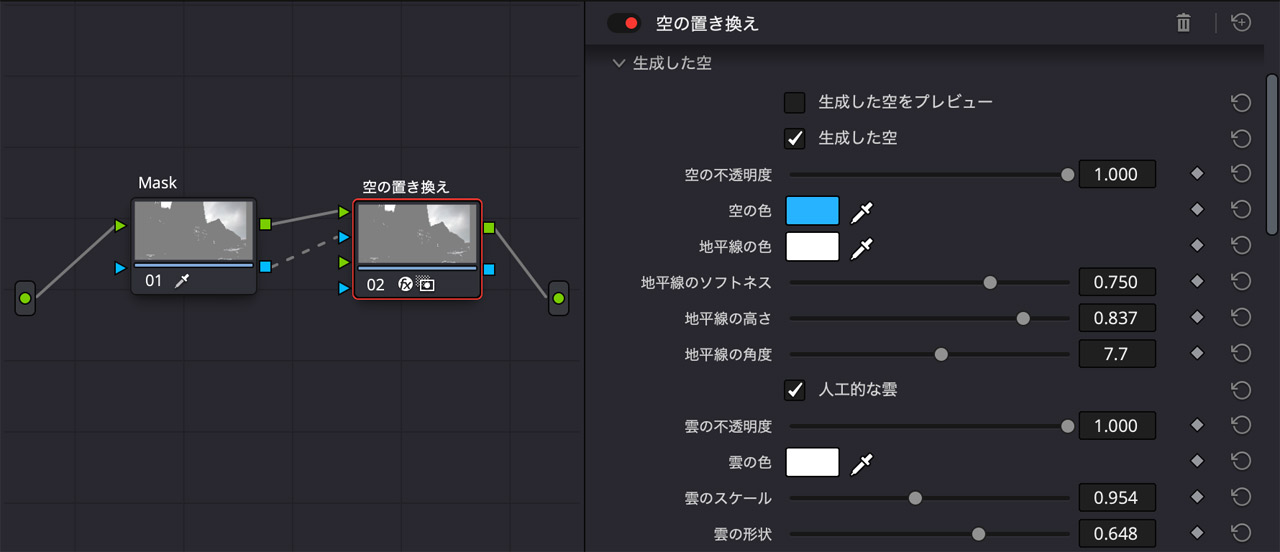

本当に時間がない場合は苦し紛れに空部分の色調整で済ませざるを得ないケースもあったが、v18.1でDaVinci Resolveに実装された「空の置き換え」は、類似する機能を他アプリケーションでは見たことがなく非常に衝撃を受け、オンライン編集を行うスタッフにとって遭遇しがちな「晴天問題」の悩みを一掃する画期的な機能であると感じた。

実際に当社がDaVinci Resolveをv17.4.6からv18.6に更新したばかりのタイミングで長尺番組にて、「全体的に天気が悪いので青空にし晴天にして欲しい」という相談を受けた状況があり、いきなり実践で「空の置き換え」を活用したこともある。

「空の置き換え」を使用し映像素材を曇天から晴天にした例

元映像

「空の置き換え」を使用し晴天に加工

作業方法は簡単で、カラーページにてResolve FXスタイライズ項目にある「空の置き換え」を新規ノードで追加。オリジナルノードとアルファを繋ぎ、オリジナルノードにて空部分をクオリファイアーで抜く。その後、空の置き換えノードに移り、インスペクタで空や雲を生成し合成する流れ。

カメラが動いている場合は空も連動しなくては不自然になるため、同インスペクタ内の「空の位置」項目でトラッキングを行う。

基本、これで事足りるが、例えばカメラが左右に大きくパンしていたり、クレーンカットの場合、空部分の動き幅は非常に大きくなる。生成した空は扱っているプロジェクトの解像度のサイズとなるため、トラックすることで足りない部分は黒になってしまう。

これを埋めるために生成した空をリサイズするが、動き幅が大きすぎる際はリサイズ値も大きくなり、当初設定した空のグラデーションや雲のディテールが崩れてしまう。もし生成した空がプロジェクト設定の解像度にとらわれない形になるなどすれば、この問題は解消される。個人的にはここが解決すると活用の幅が一層広がるため、非常に嬉しい。

左画像のカットにて左に大きくパンをした際に空の範囲も大きく変わるため、トラックをした際に足りない箇所は右画像のように黒になる。これを埋めるように空を拡大させるが、極端に拡大させる必要があるため冒頭フレームで設定・生成した空のディテールは維持できなくなってしまう

我々がテレビ番組編集においてDaVinci Resolve使用を躊躇していた理由

〜これまで同アプリケーションが抱えていた課題から〜

インターレースの扱い

地上波テレビ番組は放送形式がインターレースである。従って、インターレースで完パケを仕上げ放送局に納品する必要があるため、扱う機材やアプリケーションはインターレースに完全対応している必要がある。

このインターレースの扱いに関し、DaVinci Resolveは他の編集アプリケーションに比べ大きな不安があった。

例えば、23.976p素材を59.94iプロジェクトで扱い書き出す(すなわちDaVinci Resolve内部でpi変換を行う)と適切なプルダウンが行われず動画の動きがカクついて見えるという状況があったり、59.94i素材を29.97pで書き出そうとした際はエッジが櫛状になるなどがあったという点である。

このような挙動を見て内部的にどのような処理が行われているか、果たして適切な処理が行われているか疑問を抱えていた(なお、この課題はv18で解消された)。また、フィールドを扱うという点においてはv17までは映像を「フィールドで送る」という動作が行えなかった。

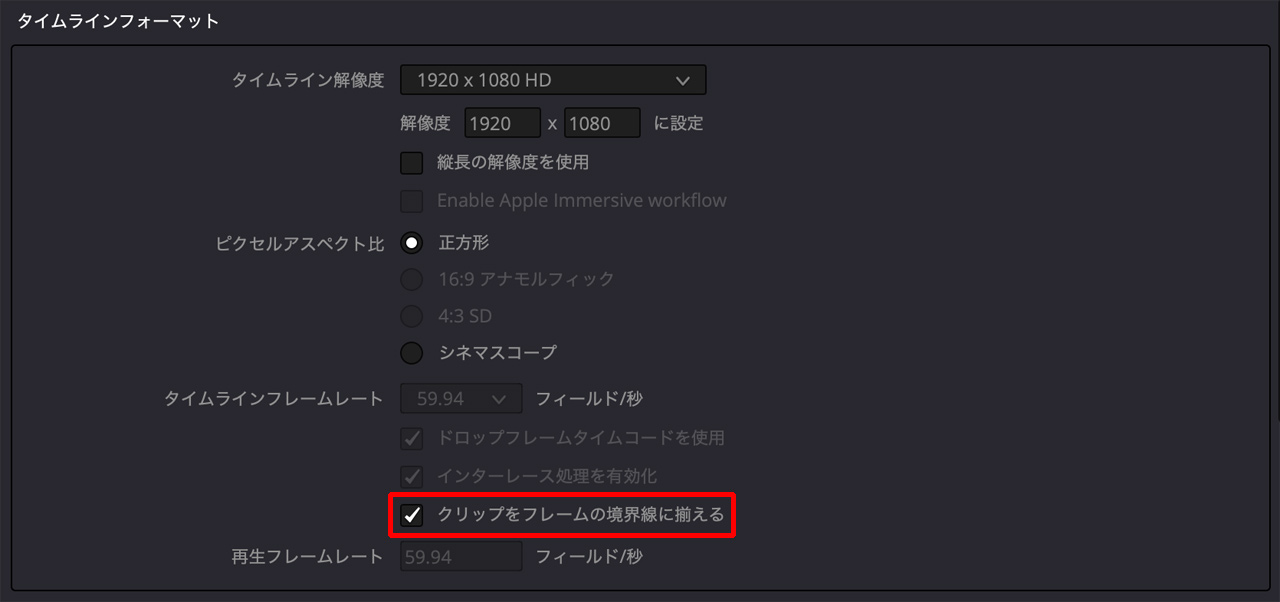

v18からは、プロジェクト設定において「クリップをフレームの境界線に揃える」というチェックボックスが設けられ、デフォルトではチェックが入り編集の基本であるフレーム編集が可能だが、チェックを外すとフィールドで映像を送るという動作が可能になった。

実はこのフィールドで送るという動作は非常に重要で、例えばスタジオ収録のスイッチング素材やフレームレート変換された素材同士を繋ぐ際は、編集点に「フィールド残り(画残り)」が発生するリスクが高く、それを見逃し未修正のまま仕上げてしまうと、品質を維持するという観点においては非常に好ましくない。

また、このような「フィールド残り(画残り)」を含む完パケは多くの放送局で納品NGになってしまう。編集点をフィールドで送ることで、この「フィールド残り(画残り)」を発見でき、修正が可能になる。

※通常の編集を行う際は、「クリップをフレームの境界線に揃える」にチェックを入れ、フレーム単位でしか編集できない設定にしておくことが重要である。

チェックを外すとフィールド単位での編集が可能になるが、他の編集アプリケーションはそもそもフレーム単位でしか映像を繋げないためフィールド単位で編集を行ってしまうと、その映像を事後的に受け渡し、手を入れる際など、ワークフロー上、不都合が生じてしまうためである。

ただ、この「クリップをフレームの境界線に揃える」をチェックしフレーム編集を行っていても、タイムラインに59.94p素材やDaVinci Resolveの「テキスト」「テキスト+」や「カラーマット」等を奇数フレームの尺で入れるとフィールドで切り替わってしまう現象があった。これはテレビ番組編集を行う上で課題であったが、v20.1.1でこの不具合も解消され、これにより、一連の映像の仕上げや品質管理に直結する課題は払拭された。

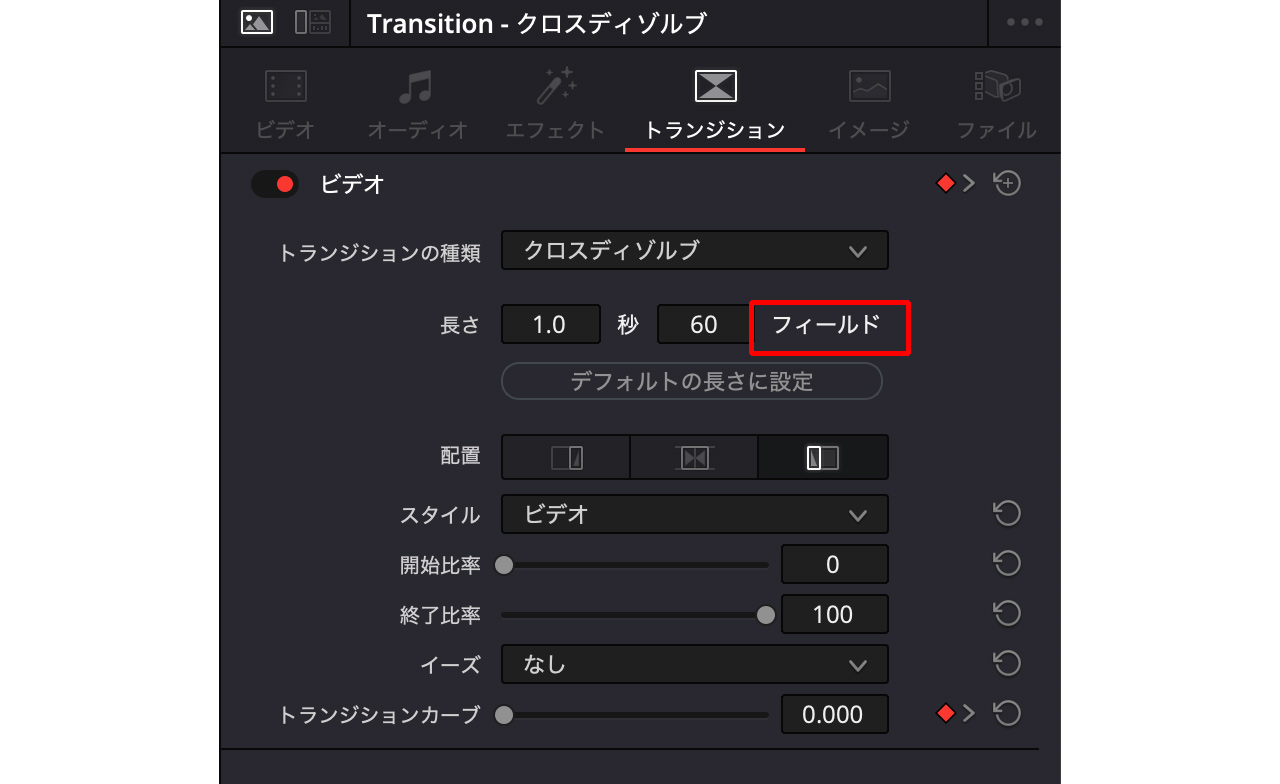

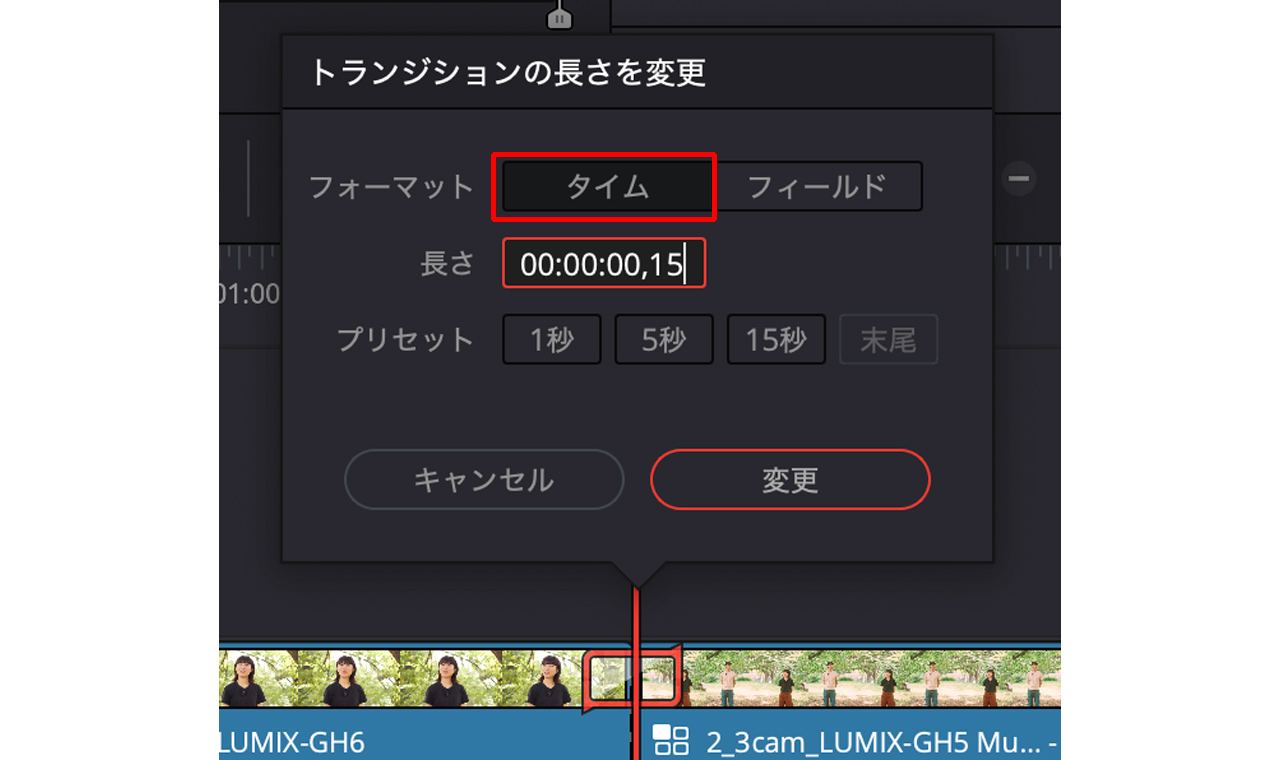

強いていうと、ディゾルブなどのトランジションをかける際、そのトランジション尺を決めるが、インスペクタ上のトランジション尺を設定する項目の単位がフィールドとなっていることは編集作業を行う上では厄介であるため、単位をフレームに修正いただけると嬉しい。

編集の現場では、「ここは半秒(=15フレームの意味)のディソルブにしよう」とか「20フレームにしよう」というように、スタッフ間のコミュニケーションはフレームであるためである。フィールドだと15フレーム→30フィールド、20フレーム→40フィールドなど、都度頭の中で計算をする必要が生まれてしまう。

なお、タイムライン上でトランジションを選択し右クリック、「トランジションの長さを変更」と進むとダイアログが表示され「タイム」を選択するとフレーム単位でトランジション尺は設定できるため、改善されるまではこの方法で作業を行うと良いかもしれない。

オンライン編集における課題

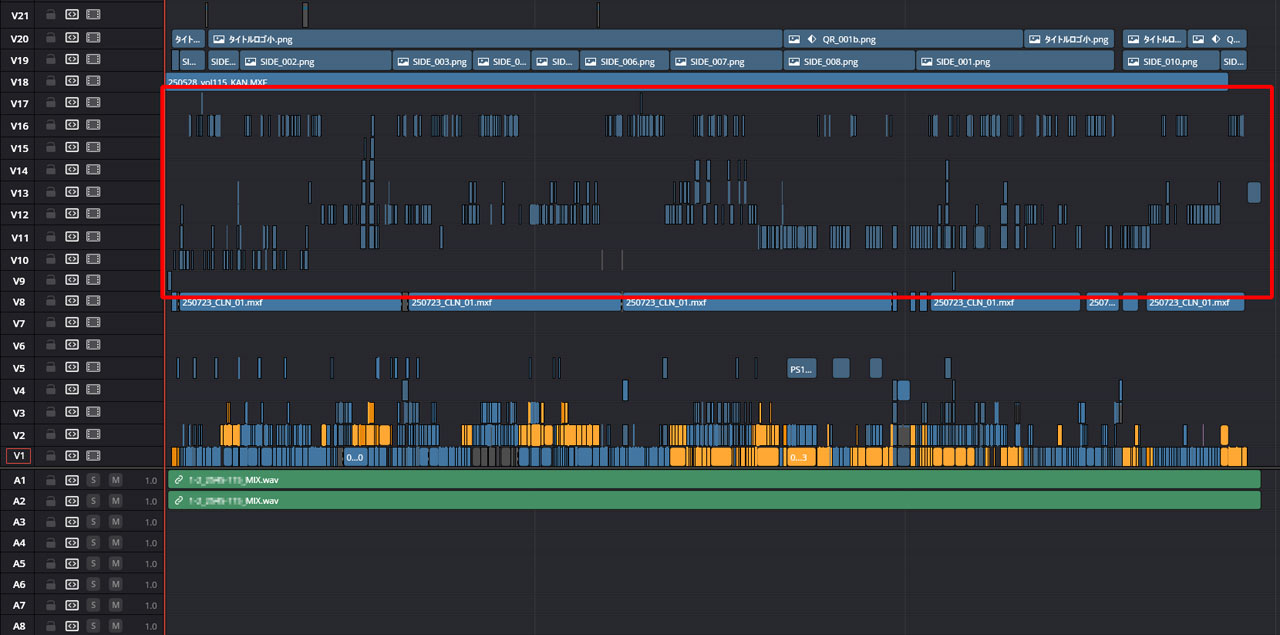

オンライン編集において、当社は専用キャラジェネ(Photron TFX-ArtistやAdobe Photoshop)を用いてテロップを作成している。番組内容にもよるが、30分番組で200枚、時には500枚を超えるテロップを入れることも日常的にあり得る。

DaVinci Resolveも他アプリケーション同様、問題なくサクサク、テロップを入れることはできるが、これに関連し大きな課題を抱えていた。それは「テロップ直しの際の挙動」である。

テロップデータはキャラジェネからtgaやpngといったグラフィックファイルを任意のフォルダに書き出し、それらファイルをアプリケーションにリンクが掛かった形で読み込みタイムラインに入れ込む。もしテロップ直しが発生した際はキャラジェネで修正し、同じファイル名で元々書き出していたフォルダに上書き保存をする。

期待すべき挙動としては、上書きをした瞬間にタイムラインに入れ込まれているテロップも同じファイル名でリンクされているので、修正した内容に置き換わってほしいところだが、これが行えなかった。時間が経って何かの拍子に修正した内容に置き換わる、という不確実性があったという方が正しい表現かも知れない。

「キャラジェネで修正しファイルを上書きしたのに、タイムラインに反映されていない」という状況はオンライン編集において許容できないことであり、この課題がクリアできない限りオンライン編集でDaVinci Resolveを使用することは躊躇せざるを得ない状況があった。しかし、リクエストを継続していた甲斐もあってか、v20.1にてこの課題が完全解決され、オンライン編集におけるオペレーションでの大きな問題は一掃された形となった。

DaVinci Resolveにてテロップ入れを行った例(赤枠がテロップ箇所)

また、オンライン編集において欠かせないことが納品用XDCAMディスクへの記録である。今や手軽に編集アプリケーションから一般的な放送局納品規格であるMPEG HD422(50Mbps)の書き出しは行える。ただ、我々ポストプロダクションでは主にソニーPDW-F1600といったVTR をリモートコントロールした上で、SDIベースバンド経由でXDCAM収録(デジタルカット)し完パケを作成することが一般的である。

このメリットとしては、収録しながら制作スタッフと共に内容を確認できるという点にある。編集アプリケーションから書き出した場合は、書き出し後に通しで実時間かけて試写をする必要があり時間効率が悪くなってしまう。

また、テロップ修正をするにしても該当箇所のみ映像インサートが行えたり、オンライン編集作業後にMA作業が控えていた際、VTRを用いることで完成した音声をMAでXDCAMに戻すことができるというワークフロー上のメリットもある。そしてこれらも制作スタッフと共に内容を確認できる。

納品用XDCAM作成に欠かせないVTR

Premiere Proはv24.0(2023年)にこの「テープベースのワークフロー」を廃止し、機能を削除したため、以降のバージョンではデジタルカットが行えなくなってしまった。しかし、DaVinci Resolveでは機能として残っていたので、試しにv18.6でインターレースタイムラインでデジタルカットをしてみると、何故かスローで収録されてしまう、v19.1.1ではスローになってしまう問題は修正されたものの、指定したアウト点で収録が止まらないなどという課題があった。

こちらについてもブラックマジックデザインに相談をしたところ、上記のようにバージョンを重ねるごとに改善はされるものの、惜しい!というところで一発では解決できなかったが、v19.1.4でようやく、インターレース作業において正常な形でのデジタルカットが実現できるようになった。

恐らく、プログレッシブであれば以前から問題なくデジタルカットはできたものの、インターレース対応という壁の中でスローになってしまったり、アウト点通りに収録が止まらない状況になったのだろうと思われる。

特筆すべきは、この課題解決まで1年も要さなかったというスピード感である。蛇足ではあるが、他編集アプリケーションでデジタルカット絡みの致命的な不具合が発生した際には、明らかに編集アプリケーション起因の問題であってもメーカーは他社製ビデオIOの不具合を示唆したりと、なかなか話が進まず、何年経っても解決の兆しが見えない、現段階においても解決できていないケースもある。

しかしDaVinci Resolveと、使用しているビデオIO(UltraStudio 4K Extreme)は共にブラックマジックデザイン製であり、開発レベルで連携ができているためか、責任とスピード感を持って改善に向け対応頂け、この体制は非常に頼もしく感じている。昔は編集アプリケーションとビデオIOを同一メーカーで開発しているケースは多々見受けられたが、気づくとそのようなメーカーは減り、ブラックマジックデザインの存在は今においては非常に貴重な存在であることが分かる。

テレビ番組編集を行う視点でDaVinci Resolve 20になり改善された点

v20になりテレビ番組編集を行う上での課題が一度に解消されたというのではなく、私の知る限りv18〜v20の進化の過程で徐々にではあるが確実性を持ってDaVinci Resolveはインターレースへの対応を果たしてきた。そしてテレビ番組を作る上で課題だとされた様々な点の改善を図り、v20になり何ら不安なくテレビ番組におけるオフライン編集からオンライン編集で使い倒せるアプリケーションへと進化したと考える。

ここまで書き記した中で改善された点を整理すると、大きくは以下の通りだ。

pi/ip変換が適切に行われるようになった

インターレースタイムラインにて映像をフィールド単位で送れるようになった

テロップ等画像ファイルをタイムラインに置いた後、元ファイルを修正・上書きした際に即時タイムライン上のテロップ等画像にも反映できるようになった

インターレースタイムラインからのデジタルカットが適切に行えるようになった

またv20になり、一層我々のワークフローにおいて助かる機能追加や修正がなされた。その一部ではあるが以下に紹介する。

細かいが非常に重要な機能追加や修正

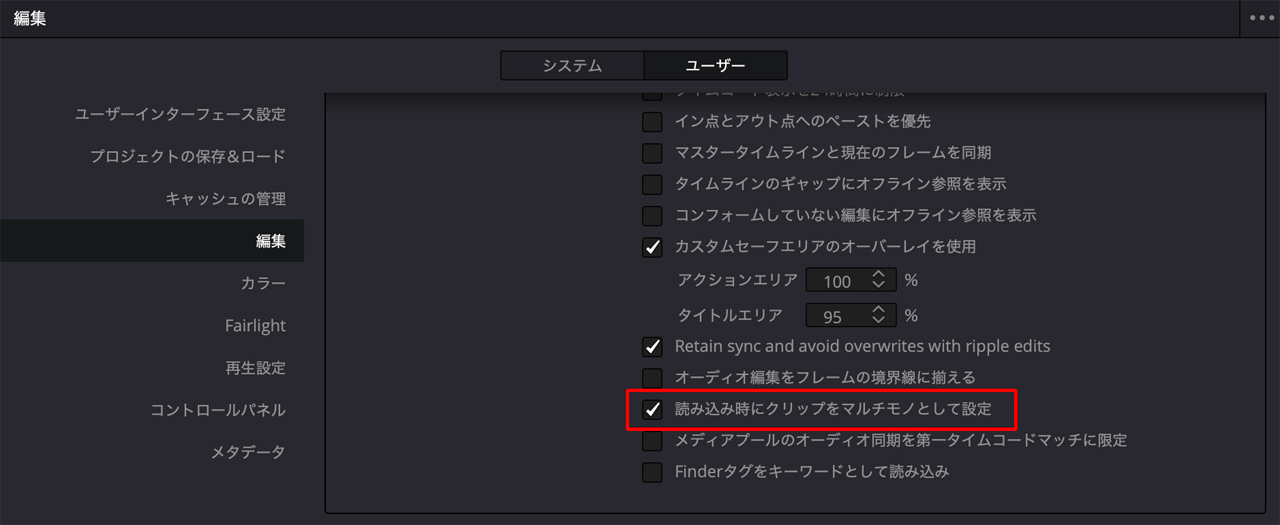

「読み込み時にクリップをマルチモノとして設定」の追加

我々はオフライン編集段階から音声トラックはモノラルトラックで行うことを推奨している。これは、音声チャンネルの管理のし易さや事故を防ぐためである。

XDCAMなど1トラックに1チャンネルという形で収録されるフォーマットであれば問題はないが、民生カメラやiPhone等の撮影素材、音楽素材には1トラックに2チャンネルが含まれる、いわゆるステレオインターリーブという形式がある。これをそのまま、タイムラインのモノラルトラックに入れ込むと意図せずR chが欠損する形になる。そのまま気づかず編集を進めてしまうと、後々大きな手戻りが発生する。

このような事故を防ぐためにステレオインターリーブ素材でも、読み込み時にモノラル分割してくれる機能が付いた。今年2月頃にブラックマジックデザインに相談をし、3カ月足らずで実装されたので驚いた。

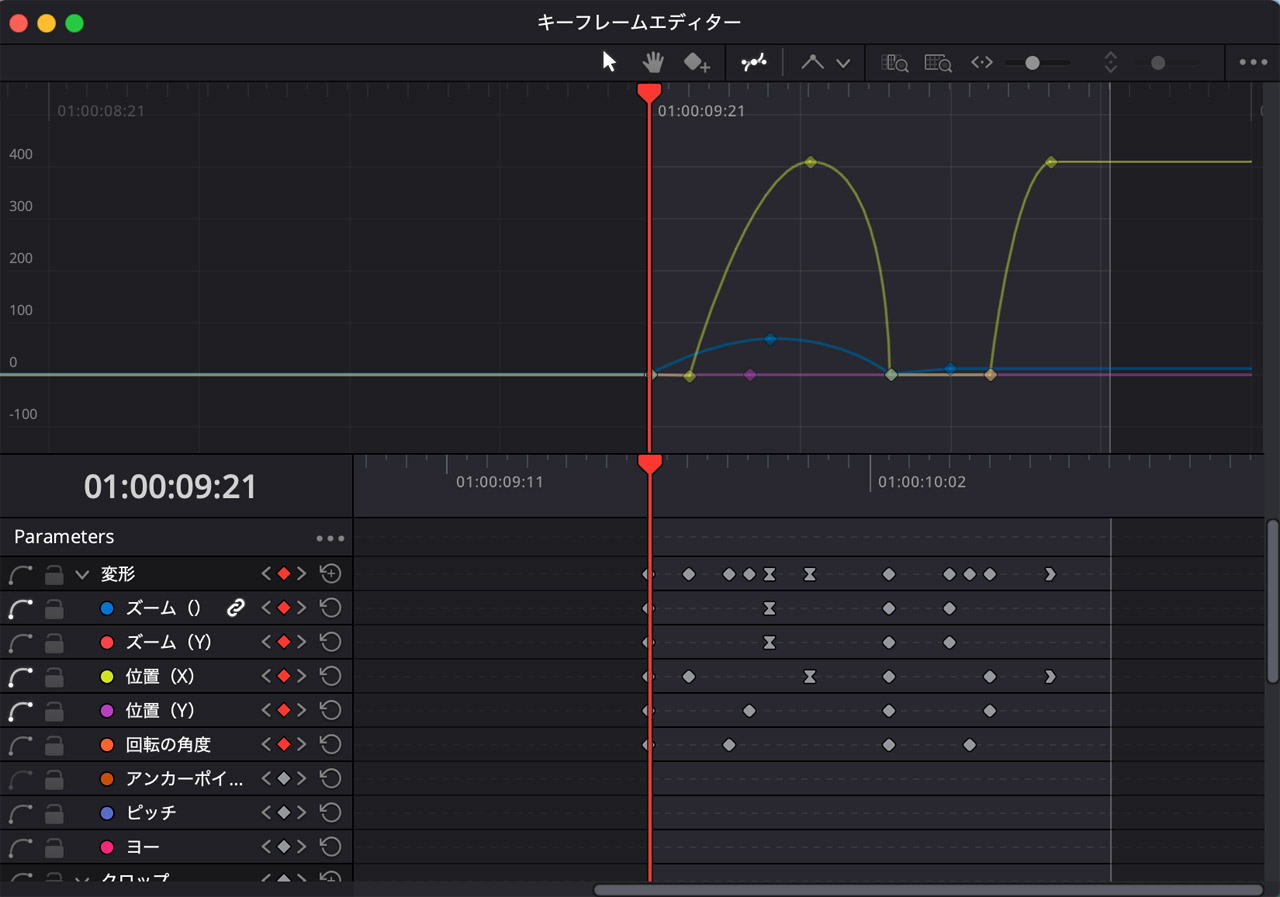

「キーフレームエディター」の追加

編集ページでキーフレームを使って動きをつける際、他アプリケーションと比べると作業スペースが狭く簡易的であったため作業のしづらさがあった。今回、専用ウインドウが設けられたことで、大きな画面で複雑な動きを容易に加えられるようになった。

「ボイスオーバーを録音」が追加

これは主にオフライン編集ユーザーに喜ばれると思われるが、タイムラインを再生しながらマイクで録音が可能となった。録音した音声は指定トラックに自動的に貼られるため、例えばオフライン編集にて仮ナレーションを入れ込みたい時など非常に便利。もしMacBook Proのようにマイク内蔵パソコンであれば、すぐにでも活用できる機能。

またAI機能も強化された。DaVinci ResolveにおけるAIとは「我々作業者の仕事を置き換える」というものではなく、「我々の仕事をアシストする」という地に足がついたコンセプトであり、非常に共感が持てる。

DaVinci Resolveがアシスタントになってくれる!地に足がついたAI機能

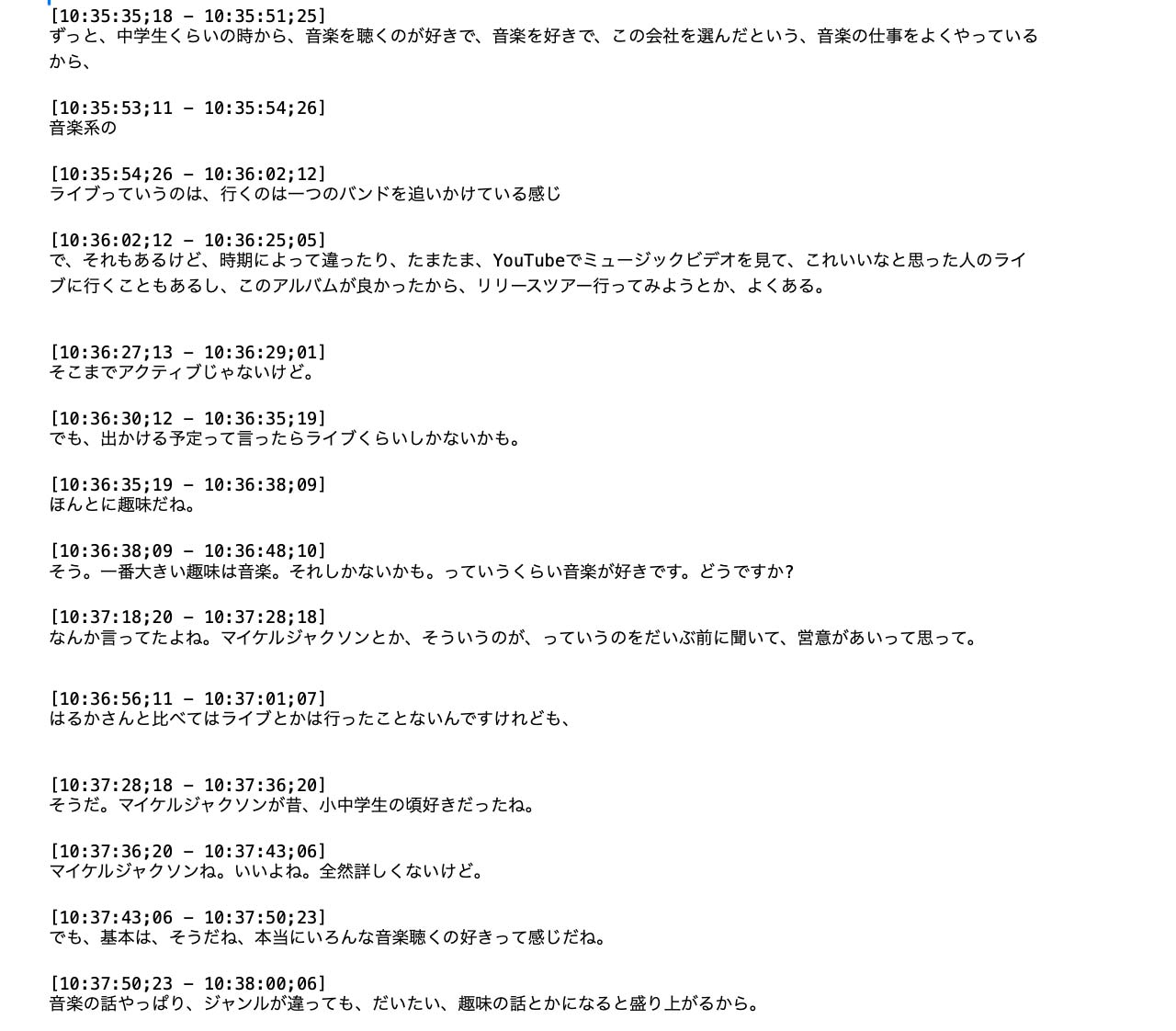

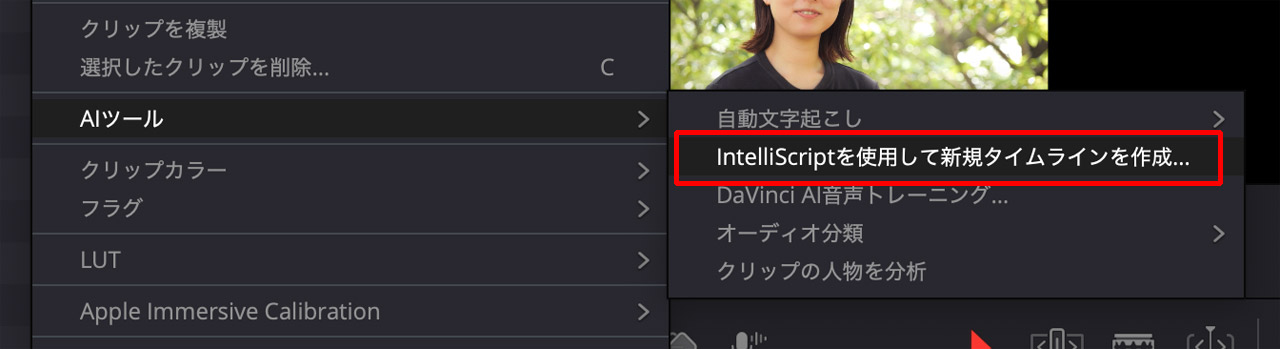

「AI IntelliScript」

自動文字起こしでテキスト化したコメントをテキスト上で編集したデータ(不要なコメントをカットしたり入れ替えるなど手を加えたテキストファイル)

あらかじめ「自動文字起こし」でテキスト化しておいた文章を、テキスト上で編集し、「IntelliScriptを使用して新規タイムラインを作成」にてそのテキストファイルを読み込むと、テキスト内容通りに映像素材が編集されたタイムラインが生成される。インタビューやトークなど、音でまずは繋いでいくシーンで使えると感じた。

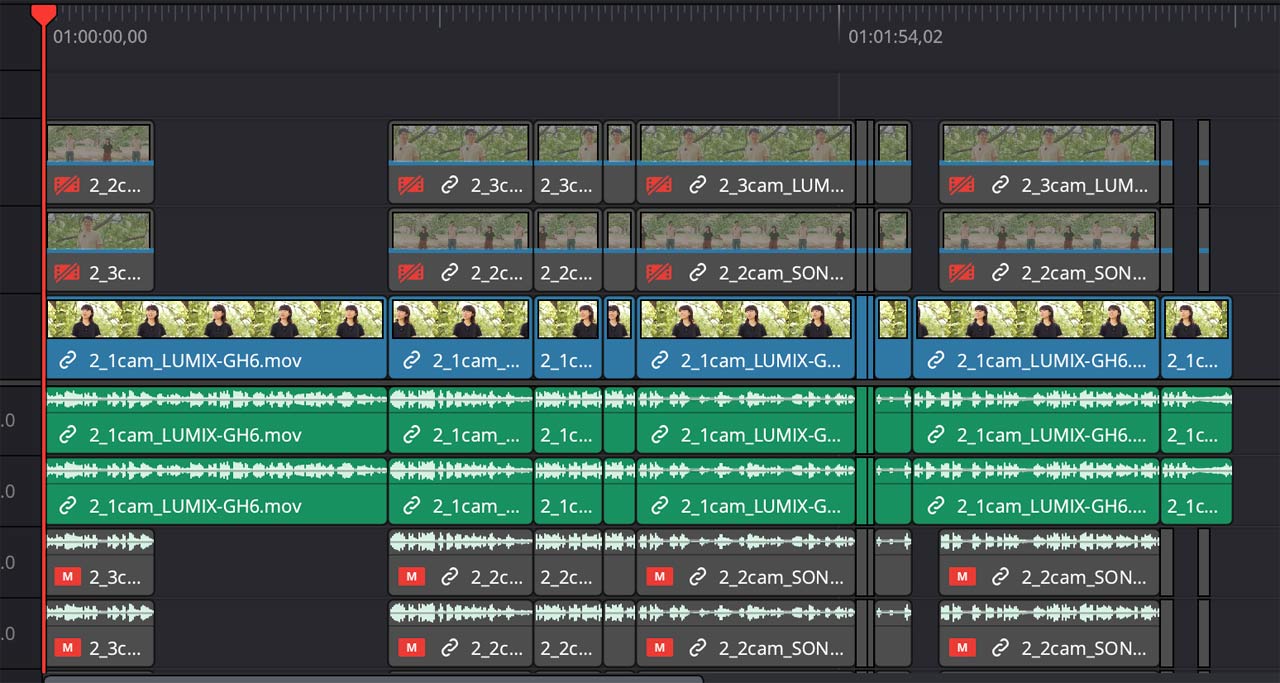

ただ、惜しい!と思うところとしてはマルチカムクリップに使うことができない。基本このようなインタビューやトークはパラ収録をしマルチ編集をすることが多いので是非とも今後対応してほしい。

それまではパラ収録素材全てのクリップを選択の上、「IntelliScriptを使用して新規タイムラインを作成」でテキストファイルを読み込むと、以下のように段積みで各カメラの該当箇所を並べてくれるので、この段積みを使用しアングルを選択すれば良いと思われる。

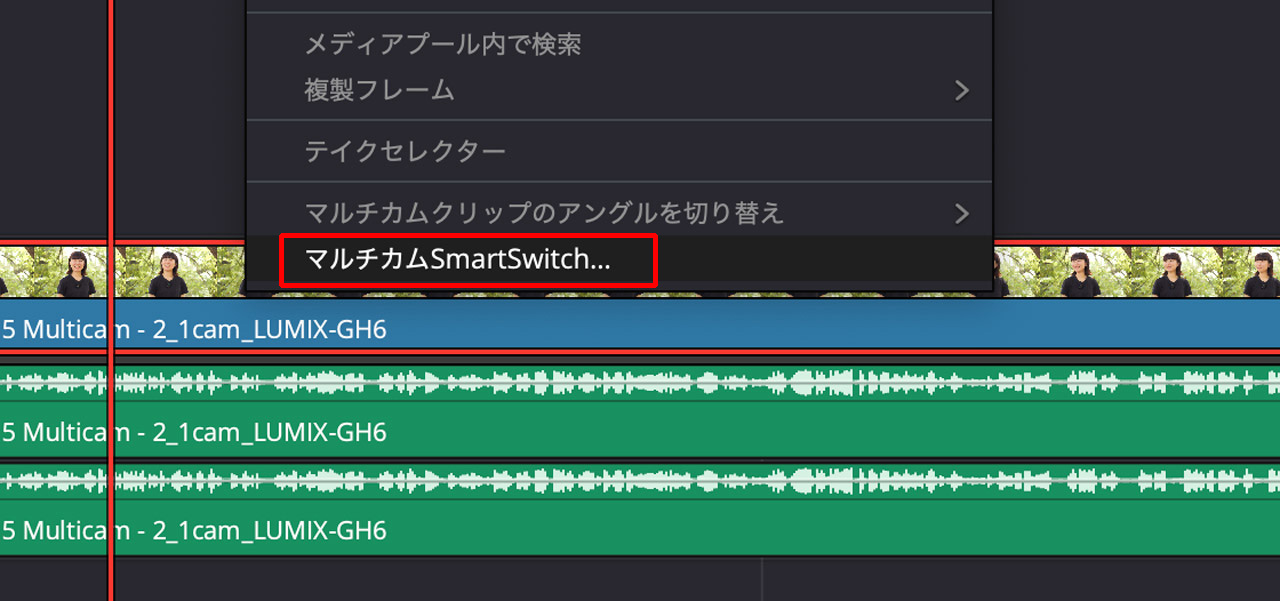

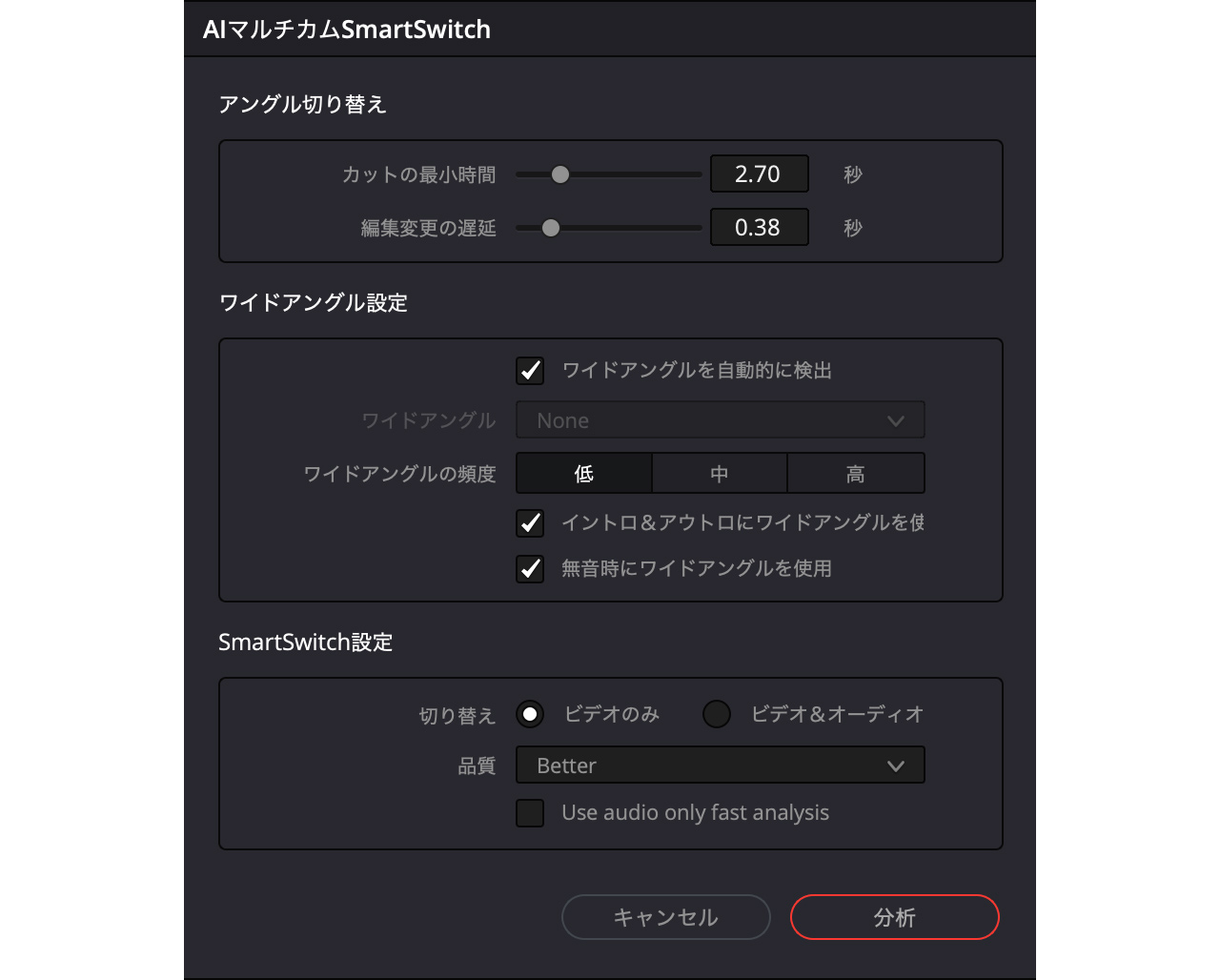

「Multicam SmartSwitch」

マルチカムタイムラインにて「マルチカムSmartSwitch」を実行すると、ひとつのカットの最小尺や、音に対しどの程度映像を遅らせてスイッチするか、ワイドアングルはどの程度盛り込むか、といった方向性を設定するダイアログが表示される。ここで方向性を決めて分析を開始すると、自動的にスイッチングが行われる。

もちろん、完璧ではなく最終的には自身で調整をする必要があるが、おおまかにスイッチングさせておくだけで大分、作業者の負担軽減に繋がると感じている。

「AI Depth Map v2」

カメラから見た映像の遠近をAIが認識しマスクを作る機能。人物のみ明るさ調整をしたい、加工を加えたい。もしくは背景のトーンを落としたい時など簡単にマスクが作成できるため非常に便利である。

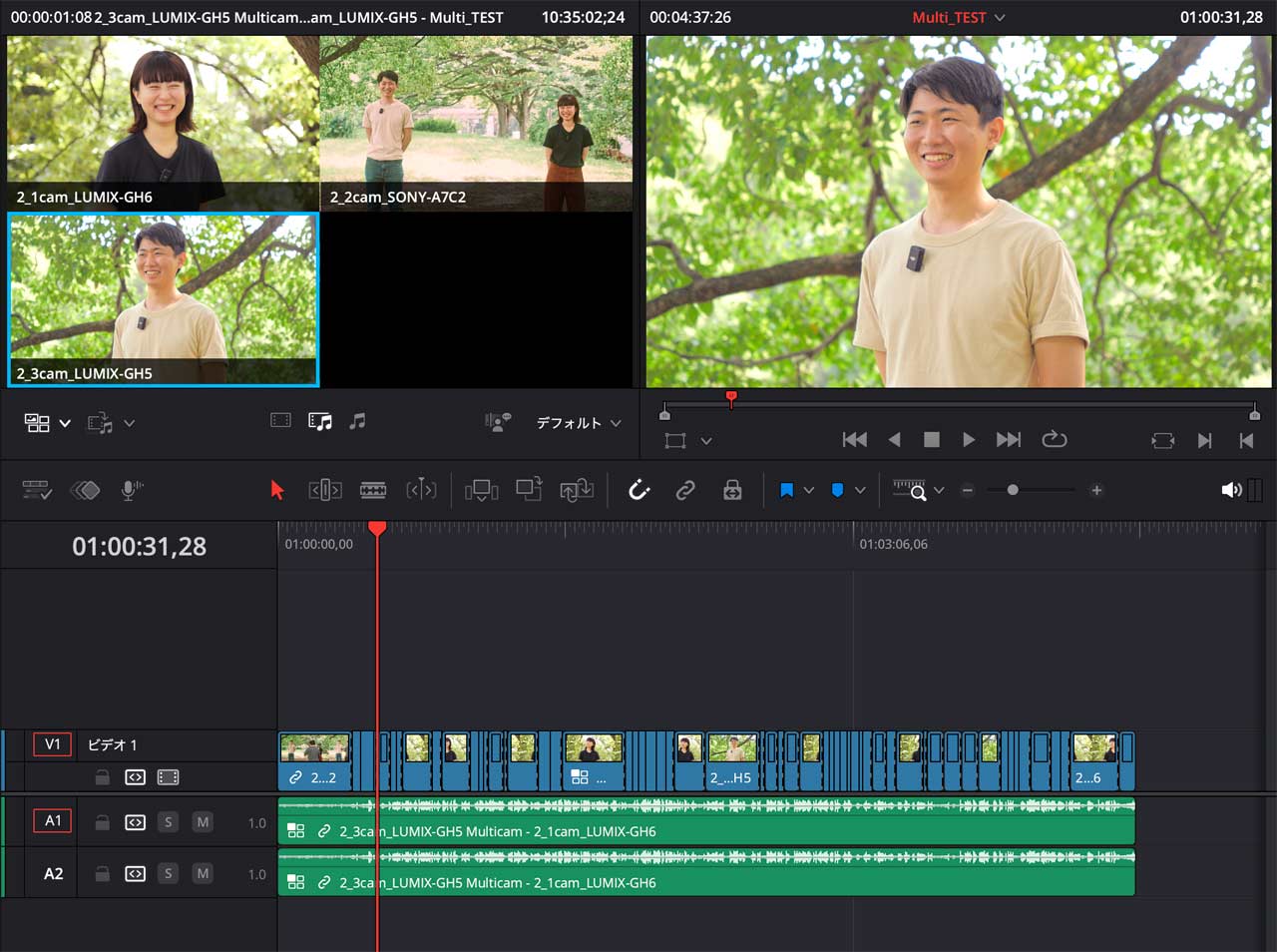

「AI Magic Mask v2」

Depth Mapとは異なるアプローチであるが、選択したいオブジェクトにポイントを打つだけでマスクが生成される。その上でトラッキングすることで動きを分析し一連の動画マスクが生成できる。選択した箇所の調整を行ったり、マスクを反転させることで選択箇所以外を調整するなど自在に調整が可能である(写真は背景を白黒にした例)。

他のテレビ番組編集アプリケーションではなし得ないDaVinci Resolveの魅力

オフライン編集を終え、我々ポストプロダクションスタッフが仕上げ作業に携わる際、作品にもよるが最初にカラーグレーディングを行い、その後にテロップ入れや加工を行うオンライン編集へ移行する。従来は、それぞれ別の専用アプリケーションで作業を行っていたため、アプリケーション間を渡るために都度、ファイルの書き出しと読み込みを行う必要があった。

しかしDaVinci Resolveは一つのアプリケーションの中にカラーグレーディングや加工、編集というように専門性を極めたそれぞれのページがあり、それを切り替えるだけでシームレスに次の工程へ移ったり、または戻ることも容易である。これはDaVinci Resolveしかなし得ない最大の魅力であると感じる。

各ページにて同じタイムラインが共有されるため、ページを切り替えるだけでシームレスに作業可能

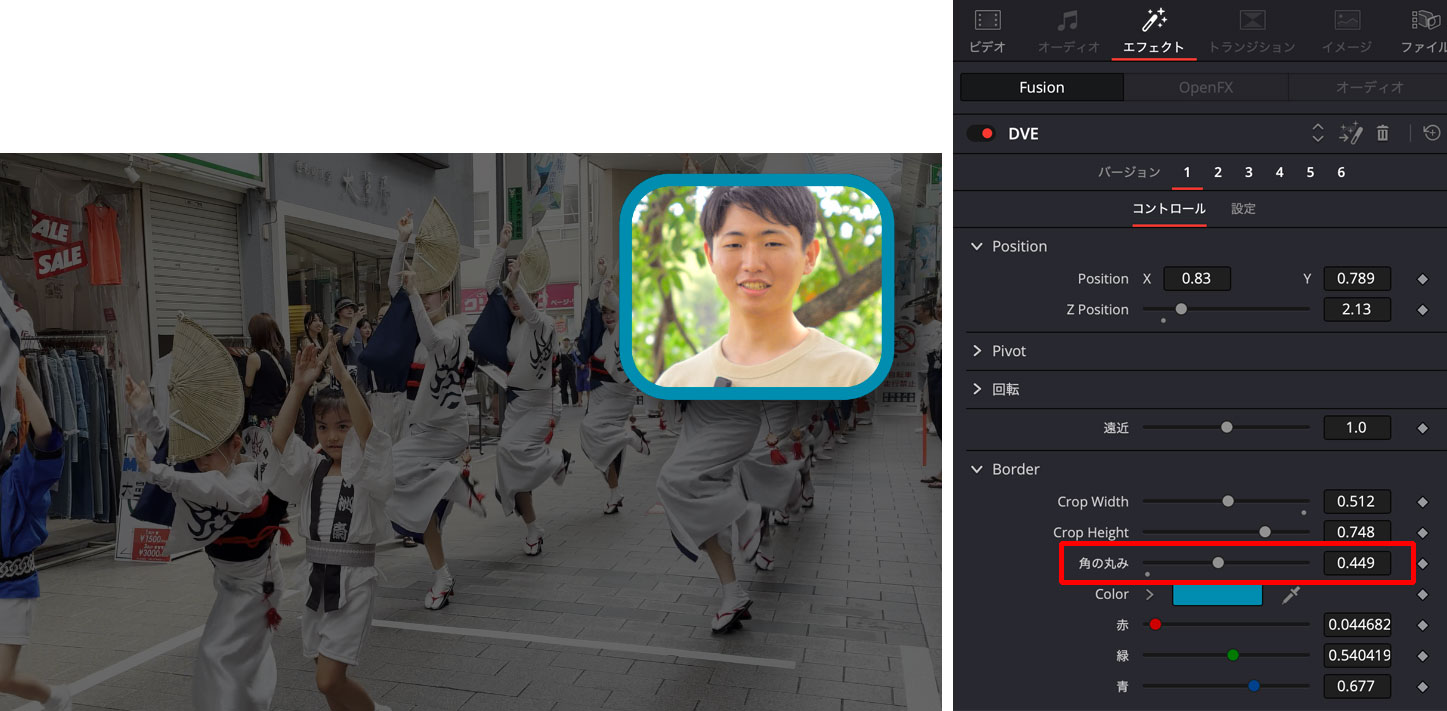

また、オンライン編集において演者さんのリアクションワイプを入れることがあるが、ワイプにエッジを付ける、また演者さんが動いた際にワイプから外れないよう、中画の位置やサイズ調整を行わなくてはならないケースがある。Avid Media Composerであれば容易にこれらは行えるが、Premiere Proだと工数が多く煩雑である。

この点DaVinci Resolveは「DVE」エフェクト1つを用いることで簡単にワイプが作成でき、エッジも簡単に付けられるだけではなく、中画の位置やサイズ調整も容易である。そしてそのワイプを角丸にしたい場合、Avid Media Composer等で行うには別途マスクを用意しなくてはいけないが、このエフェクトは簡単に角丸ワイプも作れる。

インスペクタ内の「角の丸み」パラメータを調整するだけで簡単に角丸ワイプが作成可能

他にもオンライン編集における加工で多用するのがマルチ(分割)画面作成である。当然、分割した画面は全く同じサイズでズレてはいけない。

私は分割数に合わせ比率計算し加工することが多かったが、DaVinci Resolveの「ビデオコラージュ」エフェクトを使用すると分割数を指定し、各画面にどの映像素材を割り当てるか指定するだけで短時間で正確な分割画面が作成できるため推したい。もちろん中画の位置やサイズ調整も可能である。

これらはすでにDaVinci Resolveが持っていたテレビ番組編集において活かすべき魅力的な機能ではあるが、

「我々がテレビ番組編集においてDaVinci Resolve使用を躊躇していた理由」でも記した通り、テレビ番組編集においてDaVinci Resolveは課題を抱えていたことで活用できていなかった。しかし、v20となりそれら課題が払拭され、ようやくテレビ番組編集の現場でこのような便利な機能も大いに活かせる形となった。

DaVinci Resolveと向き合い感じること

正直、DaVinci Resolveについて書き記そうとすると、多機能であるが故にここで書き尽くすことは難しい。ただ、DaVinci Resolveの魅力は本来、「多機能であること」ではないとも感じる。私が感じる魅力的な点は大きく3つである。

1つ目は他編集アプリケーションメーカーと異なり、我々ユーザーのリクエストを真摯に聞き受け止めてくれ、必要に応じ速やかに対応してくれるメーカーのスタンスである。開発元のブラックマジックデザインはオーストラリアが本社であるが、まるで国内メーカーのような親近感とスピード感である。

2つ目は安心して最新バージョンに更新できる点である。我々ポストプロダクションにおいて、何も考えずに常に使用アプリケーションを最新にするということは大きなリスクを伴うと考えることが通例である。

理由として、我々は時間単価でポストプロダクション業務を行う側面があり、アプリケーションや機材トラブルのために作業を中断しなくてはならないという状況は絶対に避けるべきで、使用するアプリケーションや機材は⼗分な検証を経る必要があると考えるからである。

また放送間際の切迫した状況下で作業を行うことも多々あり、些細なリスクさえも許容されない現場であることも要因の一つである。このような中、DaVinci Resolveの更新もこれまで非常に慎重に行ってきたが、振り返ると、更新をしたことで業務に支障を及ぼす障害が発生したり、これまでできていたことができなくなってしまった、というような致命的なことは皆無であるように思える。これにより今では状況が整えば積極的に更新をしている。

3つ目は前述した内容にも繋がるが、新しいバージョンをリリースする中で、先進的な機能をどんどん追加しつつも、それまで持っていた基本機能はきちんと温存され、基本機能におけるバグや機能後退が見られないところである。

これは一例ではあるが、ある編集アプリケーションでは流行に乗って様々な先進機能を盛り込みバージョンアップを重ねる中、基本的なオンライン編集で必要な機能において不具合が散見され、改修も中々されないという状況がある。「先進性の追求」と「基本機能の維持」を両立することは非常に難しいことなのかも知れないと思う反面、DaVinci Resolveはそれを実現しており、この状況は未来永劫維持してほしいと強く願っている。

この記事を書いている最中、早くも9月10日にDaVinci Resolveにてv20.2がリリースされた。これまでのDaVinci Resolveは他の編集アプリケーションに比べ、ソーストラックとタイムライントラックのアサイン方法に癖があったが、今回、他の編集アプリケーションのようなインターフェイスに変わり、一層親しみやすくなった。

(画像左)v20.1.1以前、(画像右)v20.2

赤枠内の通り、ソーストラックが独立し、アサインが容易になった

このようにユーザーに常に目を向けて日々「良い形」で進化しているDaVinci Resolve。当社としてはカラーグレーディングのみならず、今まで以上に編集の領域でも積極的に活用していきたいと考えている。

※本記事は2025年9月22日時点のものである

DaVinci Resolve認定トレーナーでもある筆者(写真中央)と、同認定トレーナーの押鐘(写真右)、名塚(写真左)。CRAZYTVクリエイティブでは20名を超えるDaVinci Resolve認定トレーナーを有しテレビ局向けにDaVinci Resolve講習会を実施したり、ブラックマジックデザインと共同で講習会なども実施している

![テレビ番組編集にも最適化され、機能性にも富む「DaVinci Resolve 20」 [OnGoing Re:View] テレビ番組編集にも最適化され、機能性にも富む「DaVinci Resolve 20」 [OnGoing Re:View]](https://www.wacoca.com/media/wp-content/uploads/2025/09/1fe16640c3444ea043d553132713d17c-1170x658.jpg)