前回に引き続き、私SOZENがAbleton Liveについて解説していきます。Live 12ではブラウザーが大きく進化し、使い勝手が劇的に向上しました。私も、これまでカラー・タグで行っていた管理を、すべて新しいタグ機能に移行したほどです。今回は、新機能も含めながら、ブラウザー活用術をご紹介します。

解説:SOZEN OTSUBO(Philtz)|第3回

待望の“BiP”機能が追加 ドラッグ&ドロップですぐに書き出し

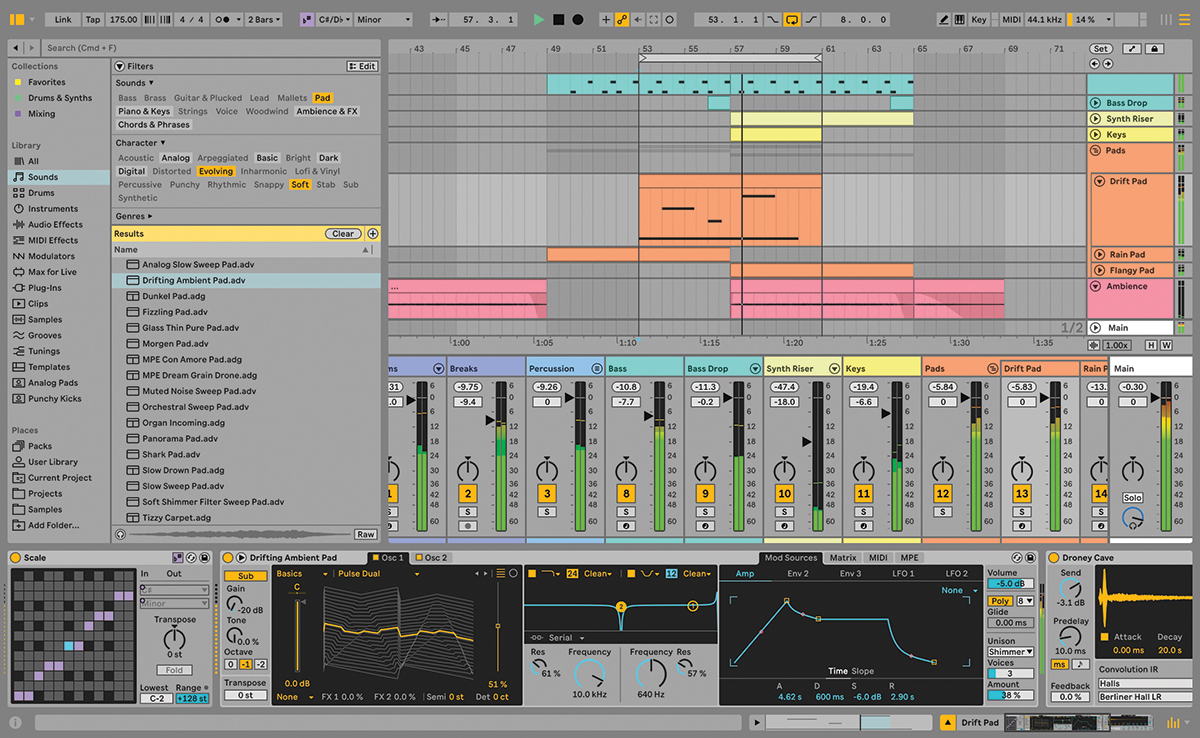

まずはLive 12で登場したオートタグ機能です。サンプルに自動でタグが付く上に、選択したものと似た傾向のサンプルが提示されます。これにより、今まで埋もれていたサンプルとの思わぬ出会いが生まれるでしょう。

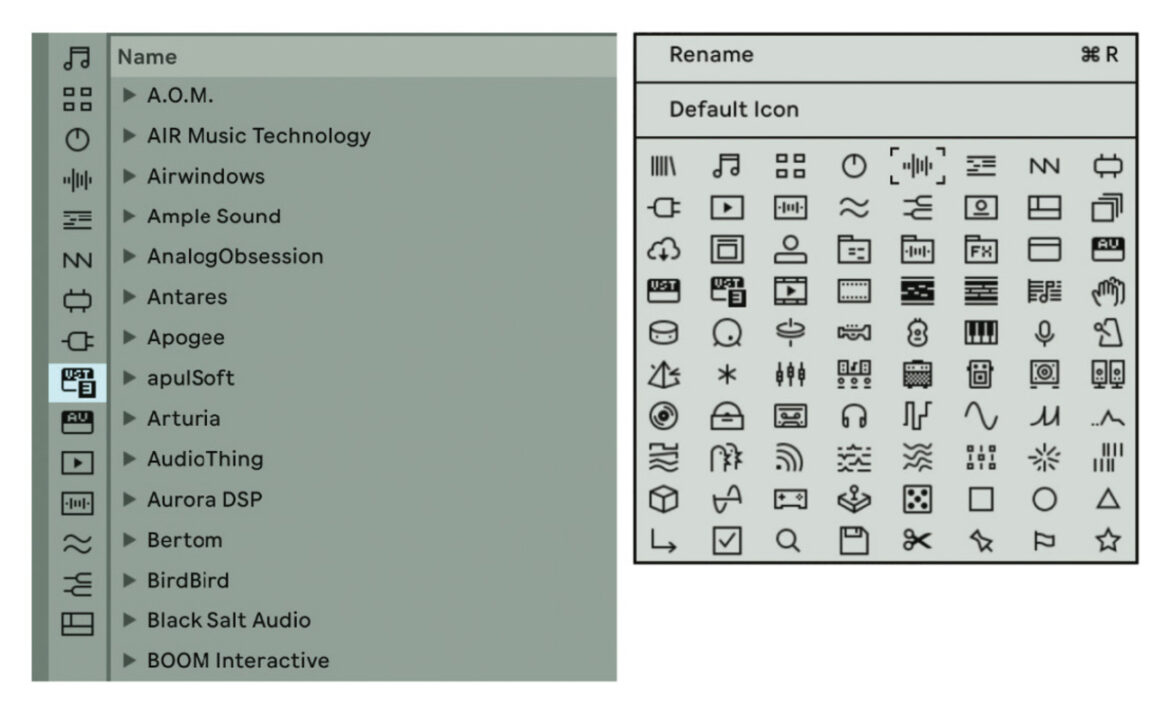

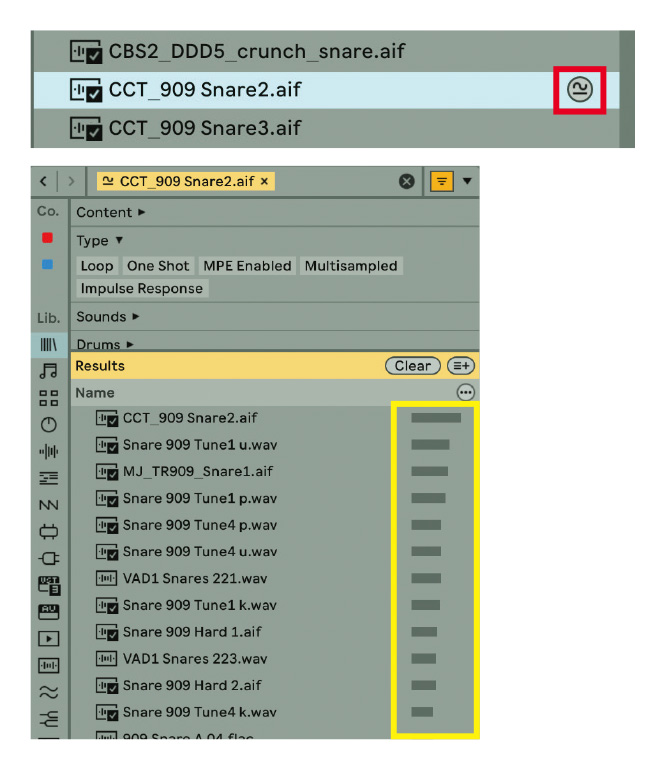

上画面のサンプル右側のアイコン(赤枠)を押すと、下画面のように元のサウンドとの類似順に並ぶ。類似度はサンプル名の右にバーで表示される(黄枠)

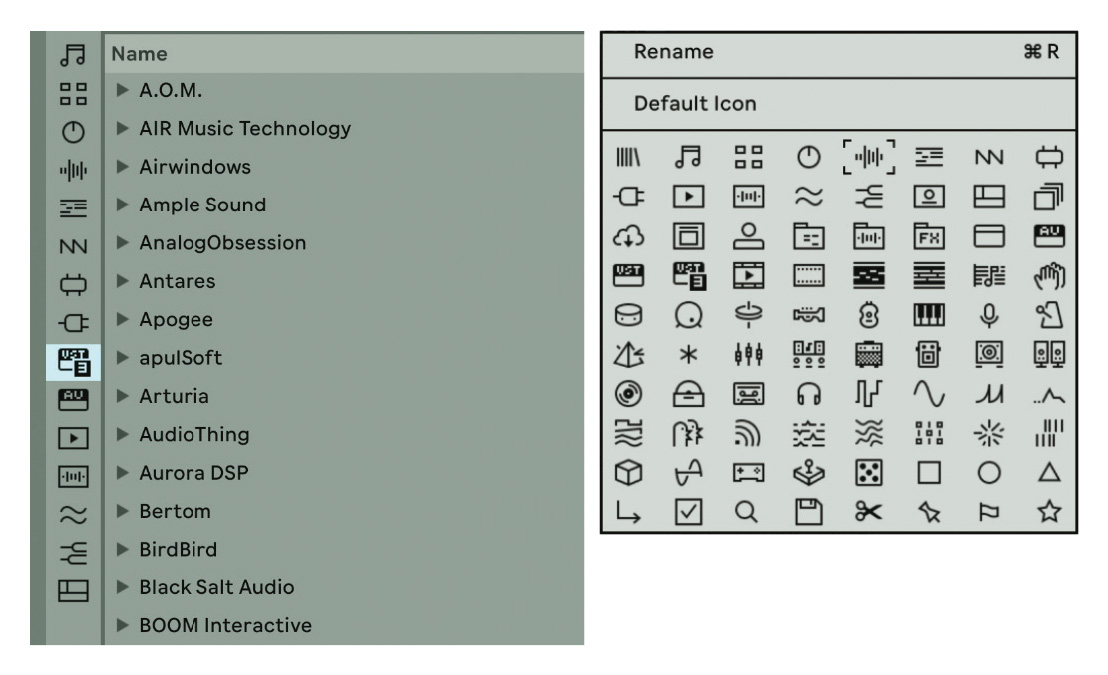

特に重宝しているのが、Live 12.2で追加された、検索結果をサイド・バーに保存できる機能です。よく行う検索を登録しておけば、ワンクリックで呼び出せます。私は“VST3形式の外部プラグインのみ表示する”という検索結果をサイドバーに追加しています。

サイドバーがカスタマイズできるようになり(左画面)、VST3フォルダーなどが即アクセス可能に。名称やアイコンも変更できる(右画面)

また、最近のアップデートではサイド・バーのアイコンや名称も右クリック(Macではcontrol+クリック)で変更可能になりました。私は普段サイド・バーをアイコンのみで表示しているので、フォルダーの識別性が格段に上がり、非常に快適です。

Live 12.2では、“BiP(Bounce in Place)”機能も搭載されました。クリップ単位でオーディオを書き出し、新しいトラックへ即座に展開できるこの機能は、自作ループを管理している方にとってまさに待望だったと思います。

Liveの強みとして、BiPなどで生成したオーディオ・クリップは、ブラウザーやデスクトップに直接ドラッグ&ドロップするだけでWAVまたはAIFFとして保存できます。一般的なDAWのように、書き出しを行う必要がないのがすごく楽ですね。

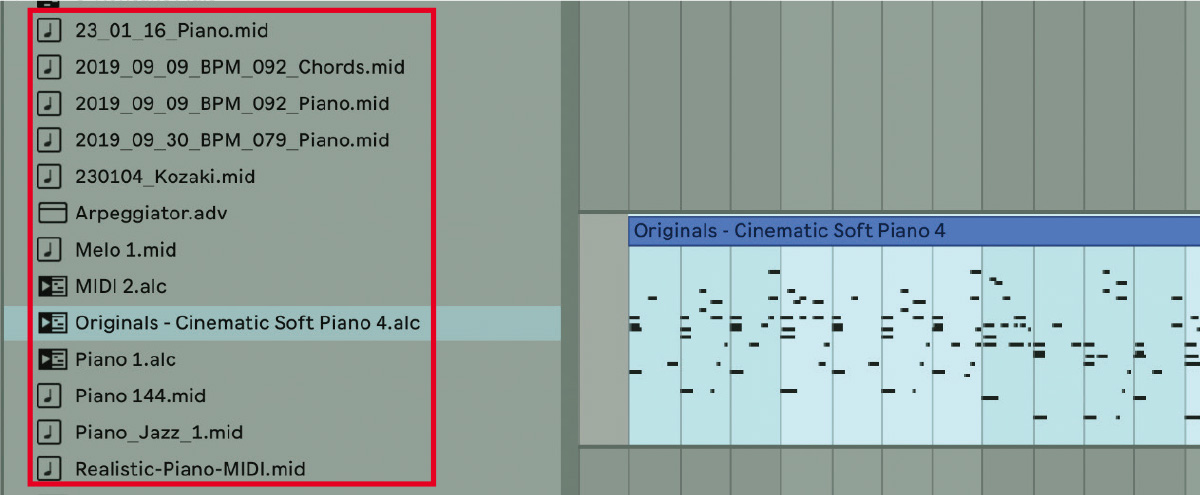

さらに、ブラウザーにドラッグ&ドロップする際、何を保存するかで拡張子が変わるのもLiveの面白い点です。デバイスは“.adv”、クリップは“.alc”、トラックやグループは“.als”、外部のVSTは“.vstpreset”といった具合に、用途に応じた形式で保存されるため、後々の再利用が非常にスムーズです。気に入ったサウンドが生まれたら、どんどん専用フォルダーに投げ込んで、自分だけのライブラリを構築していきましょう。

赤枠内に注目すると、ブラウザー上では、各データが拡張子ごとに異なるアイコンで表示されているのが見て取れる。Liveのプロジェクト・データでは、デバイスは“.adv”、クリップは“.alc”、トラックやグループは“.als”、外部のVSTは“.vstpreset”と、用途に応じた形式で保存される。これらのデータは、Liveからデスクトップへドラッグ&ドロップすることで簡単に書き出すことが可能だ

過去は最高の素材庫 プロジェクト拝借という創造術

ここまではLive 12の新機能などを紹介しましたが、ここからは私が長年Liveを使い続ける中で“最も役立っている”と断言できる機能をご紹介します。

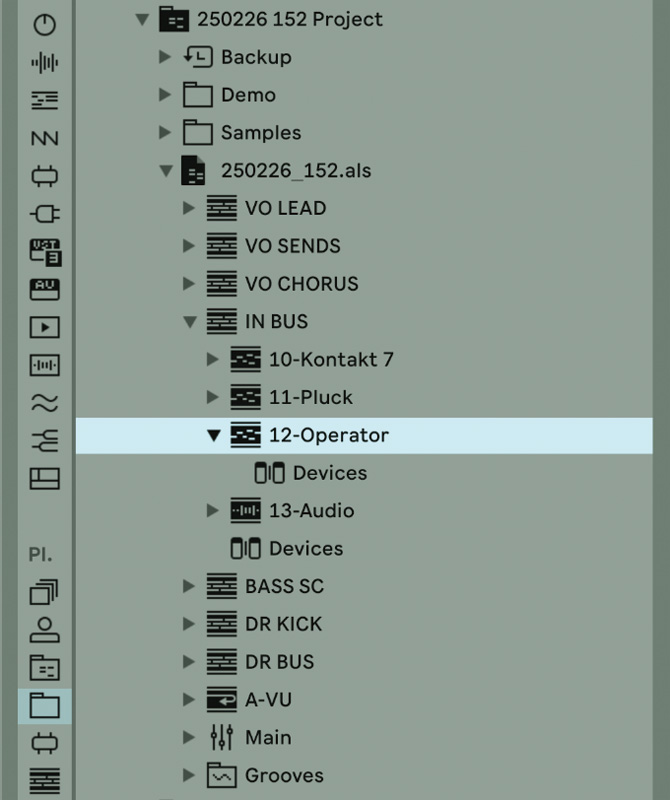

私はLiveのブラウザー上にあるサイド・バーに、過去の全プロジェクトが入ったフォルダーを登録しています。これにより、過去のプロジェクトをLiveのブラウザー上で展開し、必要な要素だけを現在作業中のプロジェクトにドラッグ&ドロップでインポートできるのです。トラック単位はもちろん、そのトラックで使われているEQなどのデバイス単体でさえも、自由自在に持ってくることができます。

プロジェクト・ファイルを展開すると、階層状にグループやトラックが表示される

この何気ない機能に、私はこれまで何度も助けられました。例えば、プロジェクトが突然クラッシュして開かなくなったとき。この方法で1トラックずつ新規プロジェクトにインポートすることで、原因となっているトラックやプラグインを特定したり、問題のトラック以外を救出できたりします。プロジェクト・ファイル自体が開けなくても、ブラウザーからなら展開できることが多いので、もし同様の場面に遭遇した際は、ぜひ試してみてください。

これらの機能を駆使して、私は過去のデモやループを積極的に再利用しています。新しい曲の素材として使ったり、さらに編集を加えて別バージョンとして保存したりと、常に過去の自分と共同作業している感覚です。

これは自己サンプリングというより、もはや“プロジェクト拝借”と呼ぶのがしっくりきますね。過去の自分が作ったデモやフレーズを、現在の視点で再解釈し、新しい楽曲へと昇華させる。連載第1回の記事「手グセから脱却するためのMIDIフレーズ生成術」で解説した手法も、別のプロジェクトからMIDIフレーズを拝借することが多いため、このブラウザー機能は欠かせません。

今回は制作に意外と影響するブラウザーに焦点を当ててみました。特にエレクトロニック・ミュージックなど、アイディアが勝負を分けるジャンルでは“わざわざやらないかな……”というひと手間こそが、予定調和を壊し、新しい表現を生み出すきっかけになると思います。例えば、数年前に作ったバラードのピアノ・リフを、今作っているダンス·トラックのテンポに合わせてみたらどうなるか。ボツにしたデモのベース・ラインだけを抜き出し、全く違うキーの曲に当てはめてみたらどうなるか。普通に考えればミスマッチな組み合わせから、予想もしなかった化学反応が起きる瞬間こそ、制作の醍醐味(だいごみ)です。

Liveのブラウザー機能は、こうした“過去の自分とのセッション”をストレスなく実現できます。優れた管理術は、未来の自分の創造性を解放するための最高の投資です。皆さんも自分だけの素材ライブラリとして、過去のプロジェクトをどんどん活用していきましょう。

SOZEN OTSUBO(Philtz)

【Profile】広島県出身、1999年生まれ。音楽の専門学校に入学し、アナログ・コンソールによるエンジニアリングや劇伴制作など、貴重な経験を積む。卒業後はアーティスト活動、楽曲提供、サウンド・プロデュースなど、多岐にわたる活動を展開。自身の楽曲のDolby Atmosミックスも行う。

【Recent work】

『Beyond the Binary – EP』

星宮とと+SOZEN OTSUBO

(2024 HOSHIMIYA TOTO + SOZEN OTSUBO)

LINE UP

Live 12 Intro:11,800円|Live 12 Standard:52,800円|Live 12 Suite:84,800円

REQUIREMENTS

Mac:macOS 11以降、INTEL Core i5もしくはApple Silicon、Core Audio準拠のオーディオ・インターフェースを推奨

Windows:Windows 10(バージョン22H2)/11(バージョン22H2以降)、INTEL Core i5(第5世代)またはAMD Ryzen、ASIO互換オーディオ・ハードウェア(Link使用時に必要)

共通:3GB以上の空きディスク容量(8GB以上推奨、追加可能なサウンド・コンテンツのインストールを行う場合は最大76GB)