■料理部門

【大賞】

【準大賞】

【入賞】

■お菓子部門

【大賞】

■こどもの本賞

■コミック賞

■プロの選んだレシピ賞

■ニュースなレシピ賞

料理部門大賞を受賞した『すべてを蒸したいせいろレシピ』は、累計30万部を突破した話題作。切って、詰めて、蒸すだけの簡単な工程で、素材本来のうまみや甘みを引き出し、余計な調味料や油を使わずとも十分においしく仕上がることを提案し、料理初心者や忙しい人にこそ使ってもらいたい便利な調理器具としてせいろを紹介しています。著者のりよ子さんは「すべてを蒸したいOL」として知られ、せいろ蒸しブームの火付け役となった人物です。

りよ子さん

受賞スピーチでりよ子さんは「せいろというニッチなテーマの本がこんなにも多くの方に手に取っていただけたことが本当に驚きと感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを語りました。制作チームへの感謝を述べつつ、「せいろで作ると、家にあるいつもの食材が美味しくヘルシーで、しかもちょっと楽しいという魅力が伝わる一冊になったのでは」と話します。

お菓子部門大賞に輝いた『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない』の著者misaさんは、Instagram35万フォロワーを持つ人気料理研究家であり、現在も保育士として働いている、異色の経歴の持ち主です。

misaさん

この本を作り始めた時から、レシピ本大賞を目指していたというmisaさん。「この華やかでちょっと強気というか、だいぶ強気なタイトルを背負うのには勇気がいりました」と打ち明けると、「この本がより多くの方に広がって、自分の好きや得意を大事にできる、自分に合ったお菓子作りが広がっていったらいいなというのが私の夢でした」と、熱い思いを語ってくれました。

misaさんならではのコメントで印象的だったのは、保育とお菓子作りの共通点を話してくれたところです。「私のお菓子の本って、小麦粉も使っていれば米粉も使っていて、グラニュー糖を使っていればきび砂糖も使っていて、本当にさまざまな材料を使っています。子供たちもみんな違って、みんな良くて、それぞれの個性や良さの引き出し方はたくさんあるなと、日々思いながら保育をしています。そんなふうに、この本を通して、自分の好みを自由に選べるお菓子作りが広がったらいいなと思っています」

料理部門の準大賞は、『リュウジ式至高のレシピ3 人生でいちばん美味しい!基本の料理100』(ライツ社)が受賞。リュウジさんは「至高のレシピ」シリーズで3作連続受賞という快挙を達成しました。

「さすがに今回は受賞はないかなと思っていましたが、みなさまに応援していただきまして、本当にありがとうございます。自炊人口を1人でも多く増やしたい、料理の楽しさやすばらしさを伝えていきたいという気持ちは、料理研究家になってから一切変わっていません。これからも、その気持ちでずっとレシピ本を作っていきたいと思ってます」とコメントし、「今回のレシピ本大賞の受賞作品は結構フレッシュな感じだなという印象を受けました。ちょっと新しい風が吹いてるんじゃないかなと、ワクワクしましたね」と、他の受賞作品への賛辞を述べました。

リュウジさん

一方で、「至高」というタイトルについては、「ちょっと飽きましたね(笑)。『至高』といえば、僕か(『美味しんぼの』の)海原雄山かというくらいイメージがついてきたんじゃないかなと思うので、ちょっと新しい風を吹かせていきたいです」と、新たな試みへの意気込みを見せました。

料理部門入賞となったのは、『湯気を食べる』(オレンジページ)、『午前7時の朝ごはん研究所』(ポプラ社)、『心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365日』(自由国民社)の3作。

作家のくどうれいんさんによる『湯気を食べる』は、食べることにまつわるエッセイ集。「オレンジページ」の人気連載と、河北新報での東北エッセイ連載に書き下ろしを加えた48編が収録されています。

くどうれいんさん

くどうさんは受賞について「読者の皆さんと、並べてくださっている書店員の皆さん、それからオレンジページの皆さん、スタッフの皆さん、みんなでいただく賞だなと思っています。その代表でここに立たせて頂いているような気持ちです。みんなでお祝いができる機会があることが、どれだけ幸せなことかと、その喜びをかみしめています」とコメントしました。

昨年も入賞となった『23時のおつまみ研究所』に続く、研究所シリーズ『午前7時の朝ごはん研究所』は、料理研究家の小田真規子さんが朝食の習慣化に悩む「朝ごはん迷子の方」に向けて作ったという一冊。人気漫画家スケラッコさんによるマンガとイラストを交え、朝食に必要な「水分・やさしさ・エネルギー・体温・栄養」の5つの「ピース」を切り口に、161ものレシピ&アイデアを紹介しています。「体にしみるみそ汁の塩分濃度は?」「納豆は何回混ぜるとおいしい?」など、ユニークな「実験レシピ」もあります。

小田真規子さん

小田さんは「研究所シリーズのコンセプトを面白がって、そして応援してくださる全国の書店員さんのおかげ」と感謝を述べ、「一日のスタートを切る朝ごはんが素敵なものになるようなお手伝いができていたら、とてもうれしいです。引き続き、料理に関する困りごとや疑問などを解決できるような研究を続けていきたいです」と、研究所シリーズへの思いを語りました。

『心も体ももっと、ととのう薬膳の食卓365日』は、ベストセラー『心も体もととのう 漢方の暮らし365日』の食事編ともいえる一冊です。著者は、漢方薬局を45年経営し、西洋医学の薬剤師の資格ももつ中医学のエキスパート、川手鮎子さん。「医食同源」の基本と、季節や体調に合わせて日々の食事に“ちょい足し”したい薬膳の知恵を365日分紹介しています。薬膳の基礎的なルールや食材の効能をやさしく解説し、無理なく心身の健康を整えるヒントが満載です。

川手鮎子さん

川手さんは表彰式が9月9日であることについて、「縁起のいい“陽”の数字が二つ並ぶ日。今日はきっといいことがありそうだなと思っていました。1月1日はお正月、3月3日はひな祭り、5月5日はこどもの日、7月7日は七夕、そして9月9日は“菊の節句”。とてもめでたい日なんです」と、中国由来の陰陽思想にもふれながらコメント。さらに、「この表彰状は川手家の家宝として、これから子どもや孫にも伝えていきたいです」と、うれしそうに語っていました。

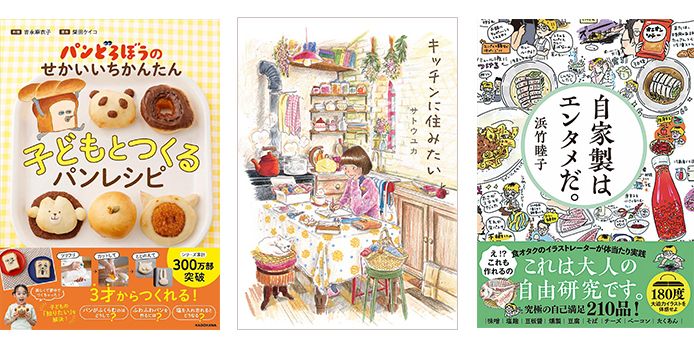

そのほかの受賞作には、こどもの本賞に『パンどろぼうのせかいいちかんたん 子どもとつくるパンレシピ』(KADOKAWA)、コミック賞に『キッチンに住みたい』(オーバーラップ)、プロが選んだレシピ賞に『自家製はエンタメだ。』(サンクチュアリ出版)、ニュースなレシピ賞に『井上咲楽のおまもりごはん』(主婦の友社)が選ばれました。

旬な人、時代を担う人を対象としたニュースなレシピ賞を受賞した『井上咲楽のおまもりごはん』は、井上さん初のレシピ本。「まさか自分が料理本を出すとは、芸能活動を始めた10年前は夢にも思っていませんでした」と振り返り、「SNSでいろんな人に『作ったよ』と言ってもらうたびに、知らない誰かが私がふだん食べている味を再現してくれて、その料理が食卓に並んでいるのだなと思うと、すごく感慨深くてうれしいです」と、レシピがたくさんの人に届いていることへの喜びを語りました。

井上咲楽さん

料理の「原点」を感じた

会場では、受賞作品のレシピを使った料理3品をアンバサダーの天野さんが試食。料理部門大賞の『すべてを蒸したいせいろレシピ』から「ジュワッと蒸し鶏」、ニュースなレシピ賞の『井上咲楽のおまもりごはん』から「ゴルゴン肉じゃが」、お菓子部門大賞の『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない』から「バスクチーズケーキ」が用意され、舌鼓を打ちました。

『すべてを蒸したいせいろレシピ』より「ジュワッと蒸し鶏」を試食する天野さん。せいろのふたを開け、湯気から楽しんでいた

天野さんは、今回の受賞作品について「タイトルが本当にいろいろ工夫されていておもしろかった。たとえば『湯気を食べる』は、ホイル蒸しをパカッと開けたとき、まず湯気を食べているような、そんな瞬間もあるな、そうやって楽しむ部分もあるのかと気づかされました」とコメント。「レシピっていろいろあると思うんですけど、正解はないんですよ。なんなら料理は失敗したって楽しい。そういう、料理を作って楽しむ、気持ちを豊かにしてくれるような料理の原点みたいなところが今年の受賞作にはすごく表れていた気がします」と総評し、閉会となりました。

アンバサダーの天野ひろゆきさん

今回は、ユニークなタイトルがそろった「料理レシピ本大賞 in Japan」。受賞作品を集めた「料理レシピ本大賞入賞フェア」が全国の書店で開催中です。新しいアイデアやさまざまな工夫で暮らしに寄り添ってくれるレシピ本を、ぜひこの機会に手に取ってみてください。

インフォメーション

「誰もが作りやすく、日本の食文化に貢献できる」作品を選定し「食は本能の言葉! 文字は心の叫び」をキャッチコピーに、料理レシピ本の魅力をアピールして広く浸透させるといった目的で2014年に創設。その選考基準は、「一般のお客さんが書店で手に取って実際に作りやすいこと」や、「美味しさ、健康など、さまざまな面から日本の食文化に貢献できること」など。公式サイトはこちら。