ウィーン在住のピアニスト、石井琢磨さん。彼のYouTube番組チャンネル「TAKU-音 TV たくおん(以下、「たくおんTV」)」は現在、再生回数が1億回以上を超え、登録者数は32万人以上のユーチューバーとしても活躍をしている。

6月に発売された書籍『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』にはウィーンや有名な音楽家や名曲、知る人ぞ知る通な曲などの数々を紹介。とにかく「みんな、聞いて!」「素敵でしょう、カッコいいんだよ。他にも面白いとこがあってね」といった石井さんの心の声が聞こえてきそうなほど、クラシック音楽への愛が詰まっている。

刊行を記念したインタビューでは、YouTube番組を開設した経緯や幼少期の話などを伺ってきた。そして今回は新刊を通して、クラシック音楽の魅力を語っていただく。

インタビュー1回前編▶︎▶︎▶︎YouTubeデビューの「いいね」は4人だけ。「たくおん」が動画再生回数1億回を超えるまで

インタビュー1回後編▶︎▶︎▶︎「ちょっと生きてみようと思います」ピアニストYouTuberたくおんが思わず泣いた「視聴者からの言葉」

インタビュー2回▶︎▶︎▶︎自宅ピアノにラップの刃が…人気ピアニスト「たくおん」が母に心から感謝していること

石井琢磨(たくおん)

1989年、徳島県鳴門市生まれ、名古屋育ち、ウィーン在住のピアニスト。東京藝術大学音楽学部器楽科ピアノ専攻を経てウィーン国立音楽大学ピアノ科に入学、同大学ピアノ科修士課程を満場一致の最優秀で卒業。2016年ジョルジュ・エネスク国際コンクールにてピアノ部門第2位受章。国内外で演奏活動を行う他、2000年にYouTubeにて”TAKU-音 TV たくおん”チャンネルを開設。現在、総再生回数は1億回以上、登録者数も32万人を超えている。

胎教におすすめの天才作家が…

学生時代、座学の授業も好きだったという石井さん。書籍には有名なピアニストの紹介も綴られているが、よくある出生や出身地、代表曲だけの紹介で終わらせていない。たとえばモーツァルトの紹介。石井さんは書籍でこんなことを書き添えている。

イラスト/ショスたこ

イラスト/ショスたこ

「天才の顔と下ネタ好きの二面生」

(中略)この大作曲家の人となりを一言で表現するとしたら、お茶目でちょっと下品な天才でしょうか。一時期、「モーツァルトの音楽は胎教にも、ワインを熟成させるにも効果がある!」なんていわれていたことがあります。それくらい優雅で脳や心にもよさそうな曲ばかり書いていたイメージのあるモーツァルトですが、じつはとんでもなく下品な一面があったんです。

たとえば、この人のラブレターというのがとんでもない。奥さんのコンスタンツェに宛てた手紙もそうなんですが、特に有名なのは2歳年下のいとこのマリア・アンナ・テクラ・モーツァルトに宛てたお手紙。これは、後世になって「ベーズレ書簡」と呼ばれるようになって、モーツァルトの“影”の部分を露呈する元ネタになってしまいました。

もう、ヤバいのなんのって。とにかく内容も言葉の表現もいわゆる下半身ネタのオンパレード。今でいう「ピー」っていうやつです(笑)。興味のある女の子へのラブレターですよ。――

(『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』より一部抜粋)

天才ピアニストの偉業だけでなく、人柄を存分に感じさせるエピソードも紹介されているのだ。

「クラシック音楽をより身近に感じてほしいというのが、この本のコンセプトでもあるんです。だから作曲家に関しても単なるプロフィール紹介ではなくて、人間らしいエピソードも盛り込みました。音楽室に飾られた人たちだって、こんな一面もあったんだよと伝えることで、そういえば近くにもこんな人いるなぁ、そうか彼らも実在してたんだと身近に感じてもらえたらと思います」

クラシックコンサートの基礎知識

さらにクラシック音楽の基本的な知識も紹介。今までわかったつもりでなんとなくスルーしてきたけれど、本当に理解しているかと言われたら自信がないという人も多いのではないだろうか。

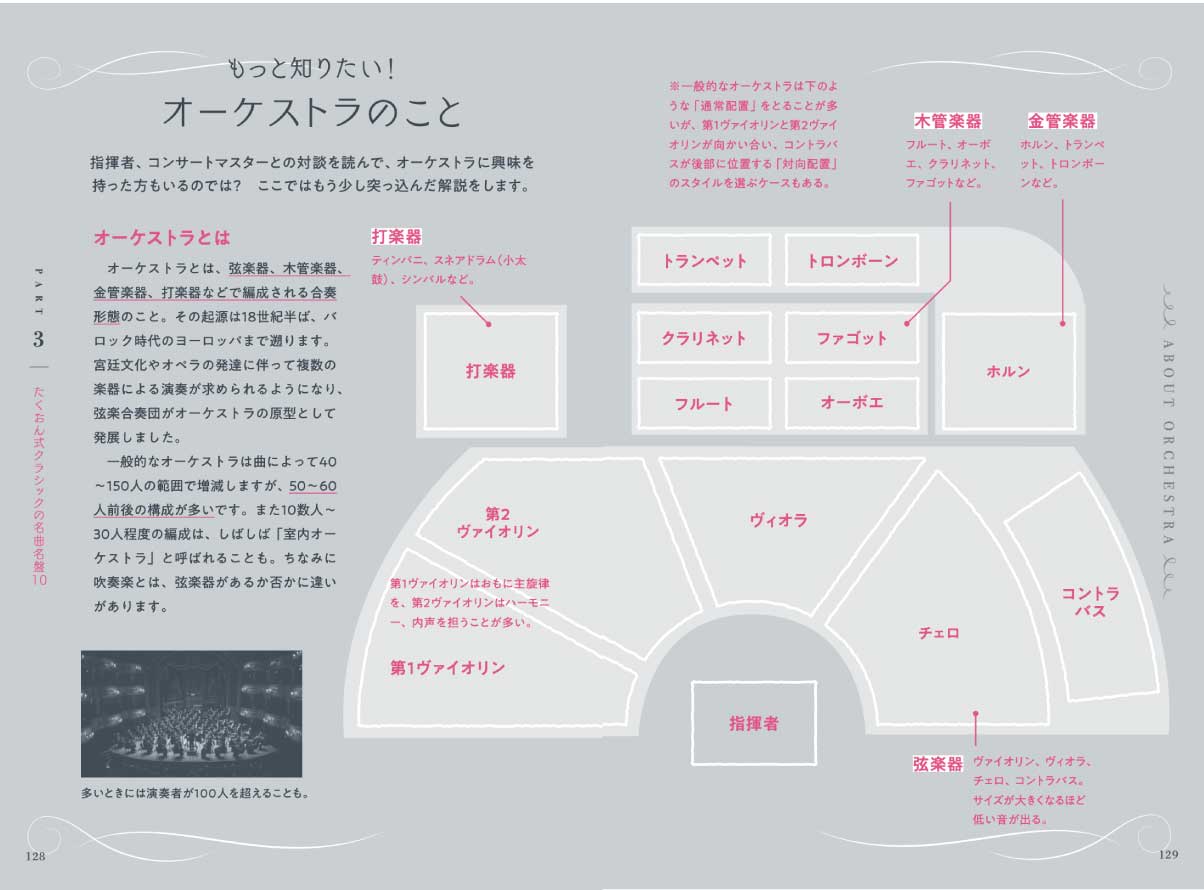

『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』P128-129より

『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』P128-129より

「『たくおんTV』を通してクラシック音楽に興味を持ってもらえたら、やはり会場に足を運んで、生の演奏を聴いてほしいと思っています。この本でも同じような気持ちで、指揮者の方やコンサートマスターと対談をし、その役割などを伺いました。みなさんコンサートマスターをご存じでしょうか。ヴァイオリンを一番前で弾いている偉そうな人がいますよね。オーケストラでどんな役割をしているか気になりませんか?」

著書では、神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席ソロ・コンサートマスターであり京都市教教楽団ソロ・コンサートマスターの石田泰尚さんとの対談が。コンマスの役割や、実際の現場での真剣勝負であるがゆえのドキリとする話も紹介している。

石井 いきなり本題ですが、コンサートマスターの役割について教えてください。

石田 率直にいうと、部活動の部長のイメージ。指揮者と演奏者たちの橋渡しのような役割を果たしたり、演奏中に楽団員が困っているような雰囲気の場合は顔色や息遣いを気にしながら助け舟を出したり。

ふだんから、周囲の演奏者だけでなく、その後ろにいる管楽器や打楽器のことも、たくさん見るようにしています。

(中略)

石井 ここだけの話、指揮者とケンカになることは……?

石田 あんまりケンカってしたくないんですよね。でも、「これ以上はどうしようもない」と思ったら、もう何も言わずにオーケストラだけでなんとか形に持っていくようにするかもしれない。――

(『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』より一部抜粋)

『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』P10-11より©︎aflo

『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』P10-11より©︎aflo

また、「クラシックの素朴な疑問」や、「ピアニストによるちょっとマニアックなオーケストラ解説」のページでは、言われてみればどうして? と感じる疑問にも回答。その一部を抜粋する。

なぜピアノはオーケストラの正式楽器ではないのか?

ピアノは、音ごとの音の高さを自分で調整できない楽器の一つ。そのため、オーケストラに適した音程調整がむずかしいんです。

また、ピアノは、一度音を出してしまえば、後は減衰してしまうという特徴があります。

たとえば弦楽器や管楽器は小さい音から大きい音、その逆にも音の大きさを調整することができますが、ピアノはそれができません(ギターなどもそうですが、このような楽器を「減衰楽器」といいます)。ヴァイオリンやチェロのように調和できるように音量を自在にコントロールできるわけではありません。そのため、どうしても音が埋もれてしまうのです。

でも、協奏曲でソリストとして加わる場合、ピアノが引き立つようにオーケストラの人数が調整されていたり、演奏者もソリストを立たせる演奏をしたりすることで、魅力的に聴こえるんです。

(『これが規格外の楽しみ方! たくおん式なるほどクラシック』より一部抜粋)