[ウェブ未公開の連載記事を、会員限定で特別に全文公開します。初出『婦人画報』2011年10月号]

いまから14年前、小誌で連載が始まった「耳の記憶」。このたび、初めて全文をウェブにて順次、公開することが決まりました。この連載では、坂本さんが自身にとって思い出深い一曲を取り上げ、さまざまな「記憶」を語ります。担当編集者が綴った連載開始時の貴重なエピソードは第1回の記事に収録。ぜひご覧ください。

連載|耳の記憶

第6回 ラヴェル 弦楽四重奏曲 ヘ長調 第1楽章子ども心に刻まれた「特別な音楽」

前回、中学時代にベートーヴェンの「ピアノ協奏曲 第3番」に半年ぐらい、はまっていたと書きましたが、その次にはまったのがラヴェルとドビュッシーでした。ある日、叔父のレコードを引っぱり出していたら、知らない作曲家のアルバムがあって、そのA面がドビュッシー、B面がラヴェルのふたつの「弦楽四重奏曲」でした。

最初に聴いたとき、すごい衝撃を受けました。今まで全く聴いたことがなかった音楽なのです。そのころは作曲も習っていたので、ある程度、音楽の知識があったのですが、どう書かれているのかがわからない。メロディも聴いたことがない感じだし、小学校5年生くらいから聴きまくっていたビートルズなんかとも違う。いっぺんにこのふたりが好きになりました。

ラヴェルはドビュッシーより、ひと回り若い世代です。ドビュッシーが倍音(基本となる音の整数倍の周波数をもつ音)を活用し、ふっくらと豊かな音楽づくりをするのに対して、ラヴェルの音楽はメカニカルでクリアカット、一分の隙もないぐらい精巧に作られています。お父さんがエンジニアだった影響もあるのかもしれません。

ドビュッシーの「弦楽四重奏曲」は、ラヴェルより10年ぐらい前に書かれていますが、ラヴェルはそれを超える作品を書こうとしました。とてもハードルの高い挑戦なのに、すごく静謐で、洗練されていて、優美なんですね。ふつう、弦楽四重奏曲というと、円熟期とか晩年のジャンルなのですが、ラヴェルがこの曲を書いたのは27歳か28歳だから、驚かされます。ジャズの気配もあるし、非常にポップだし、いろんな要素が入りこんでいる。

ラヴェルはフランスの作曲家だけれど、母親はバスク人で、彼が活躍した20世紀初頭は、スペインやロシア、東欧のエキゾチックな音源だけでなく、黒人たちが生み出したジャズなども混ざり合った時代。彼はそれらの要素を、機械人形を作るかのごとく精妙に構築していきました。

彼の音楽は、戦後のポップスやジャズにも大きな影響を与えています。僕自身も、もちろん影響はされているけれど、「絶対に真似してはいけない音楽がある」と、子ども心に刻みこまれた「特別な音楽」なのです。

【坂本さん選曲|ドビュッシー&ラヴェル:弦楽四重奏曲集】

演奏=アルバン・ベルク四重奏団

精緻なアンサンブル、多彩な音色、豊かな表現力で知られるアルバン・ベルク四重奏団による名盤。2つの弦楽四重奏曲の聴きくらべを堪能できる。

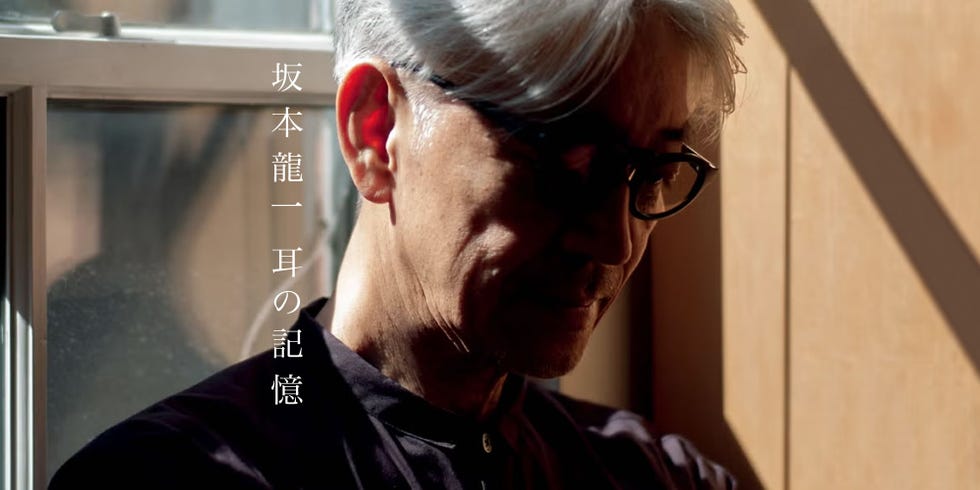

◾️『坂本龍一 選 耳の記憶 前編』commmons 5,280円

DVDトールサイズBOX仕様、CD3枚組(全24曲収録+ブックレット56P)

詳細はこちら

撮影=田島一成 取材・文=後藤繋雄 編集=谷口恭子(婦人画報編集部)

『婦人画報』2011年10月号より

*坂本さんポートレイト撮影=Neo Sora(2018)

〇選りすぐりの記事を毎週お届け。『婦人画報』メールマガジン(無料)ご登録はこちら