映画『アメリカン・フィクション』は、たとえば二木信のように悩みながらラップ音楽を愛そうとしているライター(自分もそうだ)には絶対に観て欲しい映画だ。いや、じつをいえば2010年代にミーゴスだとかYGだとかメインストリームのラップを賞賛していた元インディ・ロック系こそ椅子に縛り付けて見せつけてやりたい映画ではあるが、その昔、W・E・B・デュボイスが分析した黒人の「二重意識(ダブル・コンシャスネス)」──白人社会が求める黒人であろうとする自分とほんらいの黒人でありたいと思う自分とに引き裂かれた状態──どころではないというのが現代、すなわち資本主義が支配している時代の「ブラック」なのだろう。

それは白人が黒人をどう語ってきたのか、どう表現してきたのか、という支配的な文化に関連している。わかりやすいのはスティーヴン・スティルバーグが監督した『カラー・パープル』だ。あの映画に激怒したひとりが、黒人女性ファミニストのベル・フックスで、理由はこうだ。原作では、「ミスター**」は最後に改心し良い人になる。しかし映画では、「ミスター」はステレオタイプ化された黒人男性、とんでもない暴君であり続け、主人公の女性たちはいたいけな被害者であり無垢な存在だ。リベラルな白人は、おそらくそこに感情移入する。だが、原作者のアリス・ウォーカーも、あの小説の最後に「ミスター」が改心することはきわめて重要なポイントだと言っている(とフックスの原稿にある)。しかしそれではスティルバーグ映画としては困るのだろう、女性を支配する黒人男性のいきすぎた父権主義、それで資本主義はうまく稼働する。

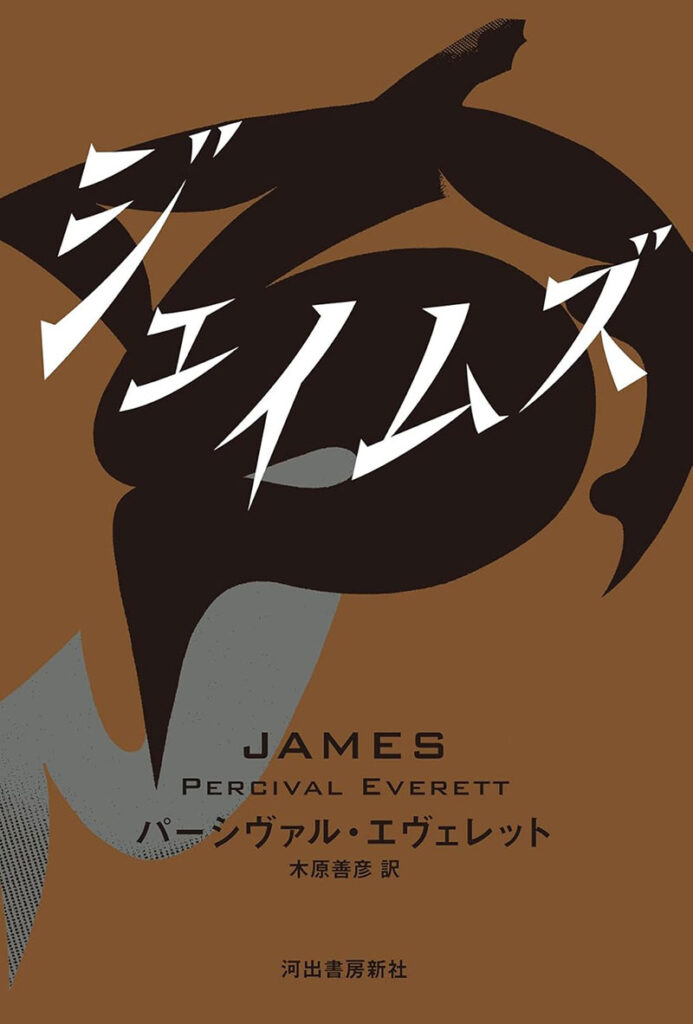

黒人のステレオタイプ化によって黒人は苦しめられてはいたが、しかし近年ではステレオタイプ化した黒人のほうが金になることを黒人の側も知っているという、資本主義における「二重意識」といえるような状況がある。映画『アメリカン・フィクション』は、ある黒人作家の知性を振り絞って書いた作品が白人資本主義にはまったく受け入れられず、とある偶然から書いてしまった低俗作品——暴力と女と銃と消費主義、マザーファッカーとNワード満載——のほうが資本主義から大絶賛され、バカ売れするというコメディタッチの寓話だ。その映画には、黒人小説家による原作がある。原作のほうがさらに面白いらしいのだが、残念ながらまだ翻訳はない。だがここに、その作家、パーシヴァル・エヴェレット初の日本語版、『ジェイムズ』がある。

最初に断っておくが、『ジェイムズ』はすばらしい小説である。ぼくは、昨日(土曜日)の昼過ぎから読み始めて、途中でサッカーの試合を見つつも、最後までいっきに読み終えてしまった、それほど面白い。物語としての面白さ、知的かつ政治的な主題、ウィットに富んだ発想──ウィットという言葉は、グレッグ・テイトがよくよく説明しているように、歴史上、アフリカから拉致され北米に売られた黒人奴隷たちにとって、身を守り、生き延びるために身に付ければならなかったユーモアのセンスのことである。(意味がよくわからなかったら、『フライボーイ2』の439ページを読んで欲しい)

さて、その前にいまいちど確認しておきたいことは、17世紀にはじまった奴隷貿易において、中南米と北米とでは同じ奴隷であってもその中身がだいぶ異なっていたという史実だ。中南米式の、少数の支配者が多くの先住民や奴隷を監視するには、奴隷たちの文化/エートスを知らなければならない。ゆえにたがいが混ざり合うのも早く、混血が進み、また、大規模なプランテーションが多くの奴隷たちを必要としたがゆえに多くたちが黒人たちが集まり、横の繋がりも生まれやすかった。

それに対して、次から次へとヨーロッパからの入植者がやって来た北米での状況は違っていた。白人の価値観/ライフスタイルがそのまま転移した地に輸入された黒人奴隷は、当初は中南米ほどその数も多くはなかった。ゆえに監視は厳しく、横のつながりも生まれづらい。そうしたなか、孤立した奴隷たちは言葉や文化どころか人格さえもなきものとして扱われた。さらにまた、白人に好かれ生活をともにした黒人(ハウス・ニグロ)、なんらかの理由で白人から好まれず、終日野良仕事を強制させられた黒人(フィールド・ニグロ)とに分断されもした。しかしながら、フックスが映画『カラー・パープル』を観て激怒したのは、なにをおめおめと……女性にも男性にも無慈悲なほど暴力的であったのは、あなたがたの祖先ではないのか——ということではないだろう。ぼくが思うに、権威に奉仕するかのような、白人が感動しやすいような物語の描き方(解釈)にあった。白人は罪悪感を感じるのが大好きだ、と『ジェイムズ』の主人公はいとも冷静にいう。

『ジェイムズ』は、かの有名な『ハックルベリー・フィンの冒険』のパロディ小説だ。19世紀を舞台にした、マーク・トウェインによる白人少年ハックと黒人奴隷ジムの冒険譚は、いやらしい大人社会や人種差別への批判であり、米国文学の原点であり傑作などと言われて、日本にも多くの翻訳書がある。子供版もあるし、題名も『ハックルベリイ・フィンの冒険』や『ハックルベリー・フィンの冒けん』とかいろいろあるほど、もっとも広く知られている物語のひとつだ(ぼくは柴田元幸訳を支持する)。その『ハックルベリー・フィン』はハックの独白で描かれているが、同物語を黒人奴隷ジムの視点から描いた『ジェイムズ』は、ジムすなわちジェイムズの独白で物語られる。トウェインが描いたジムは、迷信深くちょっとマヌケだが、誠実で頭が良い、愛すべき黒人だ。いっぽうエヴェレットが描くジムは、自分がどういう言葉遣いをして、どう振る舞って、どのようにマヌケな態度をしたら白人が喜ぶかをよく知っている。そればかりかじつはサッチャー判事の本棚からこっそり書物を盗み読みしているような、言葉と知を備えた奴隷だ。もちろん、マイク・バンクスいわく「アメリカは黒人が知的になることを好まない」から、ジムはバカなフリをしなければならない。自分の子どもには間違った文法を推奨し「白人に優越感を与える」ことが重要だと説く。また、ジムは話に出てくる白人たちと違って酒を飲まないし、ハックのことをもっとも心配している大人でもある。

物語は、途中までは『ハックルベリー・フィン』と同じように展開する(ジムからの視点で)。ジムはミス・ワトソンが自分を売りに出す前に逃亡し、そこにハックが合流する。ミシシッピ川を下って、ペテン師(王と公爵)たちとも出会ったりとかもしている。しかし『ハックルベリー・フィン』と違って、『ジェイムズ』のジムは、自分がこっそり読み込んだヨーロッパの啓蒙思想家たちの本(ヴォルテールやジョン・ロック)の言葉、すなわち平等の思想を反芻する。ジムの夢のなかでは必ずやヴォルテールやロックが出てくるほど啓蒙思想は彼のオブセッションで、そして──感情ではなく論理をもって反論すべき思想なのだ。

言葉は、この小説の鍵だ。アフリカから拉致され、言葉を剥奪された奴隷は、知識を得ることも言葉を覚えることも許されなかった。しかしジムは言葉を(話に登場する白人以上に)知り、(彼ら以上の)知識を得て、そして書くことができる。偶然手に入れた紙とインクをもって、生まれて初めて文章を書くときのジムの昂ぶり、そしてその文章──

私はそれを判事の図書室で読んだ本の文章の言葉ではなく、間違いなく自分自身の言葉にしたかった。それはつまりこういうことだ。

私はジムと呼ばれている。いつか自分で名前を選ぶつもりだ。(以下略)

『ジェイムズ』では、ジムはミンストレル・ショーのバンドにも売られる。その芸人集団からも逃走し、さまざまな苦難に遭うジムにとって、たった1本の7センチほどの鉛筆がもっとも大切な持ち物だった。ジムのなかで、言葉を書き留めることへの欲望は日に日に増していく。

いつしかアメリカ国内では奴隷制度をめぐる対立戦争(南北戦争)が起きるが、ジムにとって奴隷反対論者がいようといなかろうと、そんな白人同士の争いなど、もはやどうでもいいことだった。物語は若い黒人女性の奴隷が白人所有者によって日常的にレイプされる場面に遭遇すると、いっきにクライマックスへとむかっていく。結末は書かないでおこう。最初は笑いながら読んでいたものの、あるところからはただただ圧倒されて、最後は言葉を失った。そしてこれを書いたのが誰かを思ったとき、『ジェイムズ』がおそろしいまでに完璧な逆襲であったことを知る。

この7月〜8月、エレキング編集部はアメリカ特集号を作っている。その号のなかでふたりの識者が力説したのは、アメリカの黒人は、世界史においても尋常ではない、きわめて特殊な状況にあったということだ。差別も、最下層という階級制もいろんな国や文化にはある。だが、非人間として扱われた人間の物語はそうない。アメリカのプランテーションの規模が拡大し、奴隷が大量に送り込まれるようになると、白人の監視下から逃れた秘密の集会も可能になる。そこで生まれた音楽こそが、今日世界で言うところの「ポップ・ミュージック」なるものの主要成分となったのだから、なんというアイロニーだろう。「アイロニー」は、『ジェイムズ』におけるもうひとつのキーワードである。

野田努