劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』が8月29日に公開される。

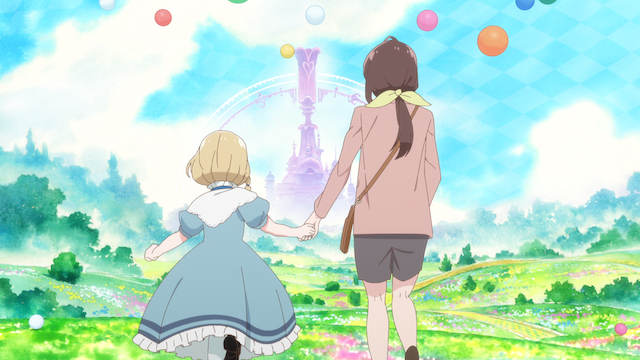

ルイス・キャロルが生み出した『不思議の国のアリス』を日本で初めて映像化した本作は、原作の世界観を引き継ぎつつ、舞台を現代に移し、今を生きる等身大の女性・安曇野りせが亡き祖母の招待状に導かれ「不思議の国」に迷い込む物語だ。

ロングPV|劇場アニメ『不思議の国でアリスと –Dive in Wonderland-』8月29日(金)より全国公開

本作のアニメーション制作を担当したのは、『花咲くいろは』『SHIROBAKO』や『さよならの朝に約束の花をかざろう』などで知られるP.A.WORKS。2025年で創業25周年を迎える同社は、これまで現代社会を見つめる多数のオリジナル作品を手がけてきたが、本作にはそんな同社の制作姿勢が反映されたオリジナル色の強いものとなっている。

そんな同社の代表取締役の堀川憲司氏に、本作の狙いとP.A.WORKSの創作哲学について話を聞いた。

若い人が感じる課題を映画に

――『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』は、とてもP.A.WORKSらしい作品でした。今『不思議の国のアリス』を映画化した経緯、しかも、ルイス・キャロルの原作をそのまま映像化するのではなく、就職活動中の女子大生を主人公にした意図を教えてください。

堀川憲司(以下、堀川):僕が作品を手がける時、今の社会で何が起きているのか、特にアニメーションの視聴層である若い人たちがどんな課題を抱えているのかを考えながら企画を立てることが多いです。ただ、篠原監督も僕も60歳を超えていますから、女性の気持ちがストレートにわかるわけではない。なので、いろいろな方に就活に対する印象とか、どんなことを考えたのかとか、社会でどんなことに行き詰まりや息苦しさを感じているかとか、そういうことをヒアリングしながら作りました。その課題に対する受け皿としての世界観を考えたとき、『不思議の国のアリス』は企画としての器が大きいと思ったんです。調べてみると、これまで『不思議の国のアリス』をモチーフに社会風刺の演劇が作られていたりなど、多くのバリエーションが生まれています。世界観もアニメーションと親和性が高く、クリエイターも刺激される部分が多いですし、人生の課題というテーマも、この世界で描けばとっつきやすく、観客にとってのハードルを下げられると思いました。

堀川憲司

――「不思議の国」のコンセプトデザインは、ゲームアートデザイナーの新井清志(レッドハウス)さんが担当しています。

堀川:最初に鈴木純さんという方にワンダーランド内の動物のデザインを発注したのですが、彼はもともとレベルファイブでデザイナーをやっていて、昔『レイトン教授』のアニメを作っていたときにご一緒したことがあり、新井さんに繋げていただきました。新井さんにコンセプトデザインやポートフォリオを見せていただいたら、これが素晴らしくて是非お願いしたいと思ったんです。アニメーションに対する情熱が僕よりも深い方です。

――作中ではテーマパークのように設定されていましたが、実現したら実際に行ってみたくなる世界でした。

堀川:アニメを作る側として怖いのは、今は技術の進歩が速すぎて、制作期間中に陳腐化してしまうかもしれないことです。この映画では技術的な面はぼかしていますが、近い将来、ああいうものが実現するんでしょうね。

章ごとに主人公に投げかけられる“問い”

――少し話が戻りますが、『不思議の国のアリス』のクリエイターを刺激する要素とは具体的にどんな部分ですか?

堀川:やはり自由度が高くて、この世界を使って自分の好きな表現ができる部分です。「不思議の国」なので、何が起きても不思議じゃないですから、何をしても許してくれる感じがあるのがありがたいですね。

――なんでも描けるというのは逆に難しい面もありますよね。

堀川:そうですね。篠原監督は思慮深くて、当然原作をリスペクトしていますから、僕ほど軽い気持ちではないと思います(笑)。『不思議の国のアリス』のファンがどこまで許容するのか、慎重に見極めて作っているはずです。僕からは、主人公のりせは、自分の考えを持てずに情報につぶされてしまっている人なので、各章でキャラクターから彼女の価値観の本質に迫るような問いを投げかけてほしいとオーダーしました。一本のストーリーラインよりも各章ごとにいろんな出来事が起きるような展開がいいなと思ったんです。

――映画の中で主人公が投げかけられる問いは、観客への問いでもあるということですね。

堀川:そうですね。篠原監督は答えを明示しないタイプの作品を好むんです。答えは映画を見てくれたお客さんにそれぞれ見つけてほしいと思っています。