はじめに

みなさま、はじめまして。

慶児道代日本公演実行委員会です。

私、ソプラノの慶児道代(けいこみちよ)は、1993年にチェコへ渡り、プラハ芸術アカデミーで学んだ後、チェコ国内の劇場でのオペラ出演をはじめ、オーケストラや室内楽グループとの共演を重ねてまいりました。近年は後進の指導にも力を入れております。

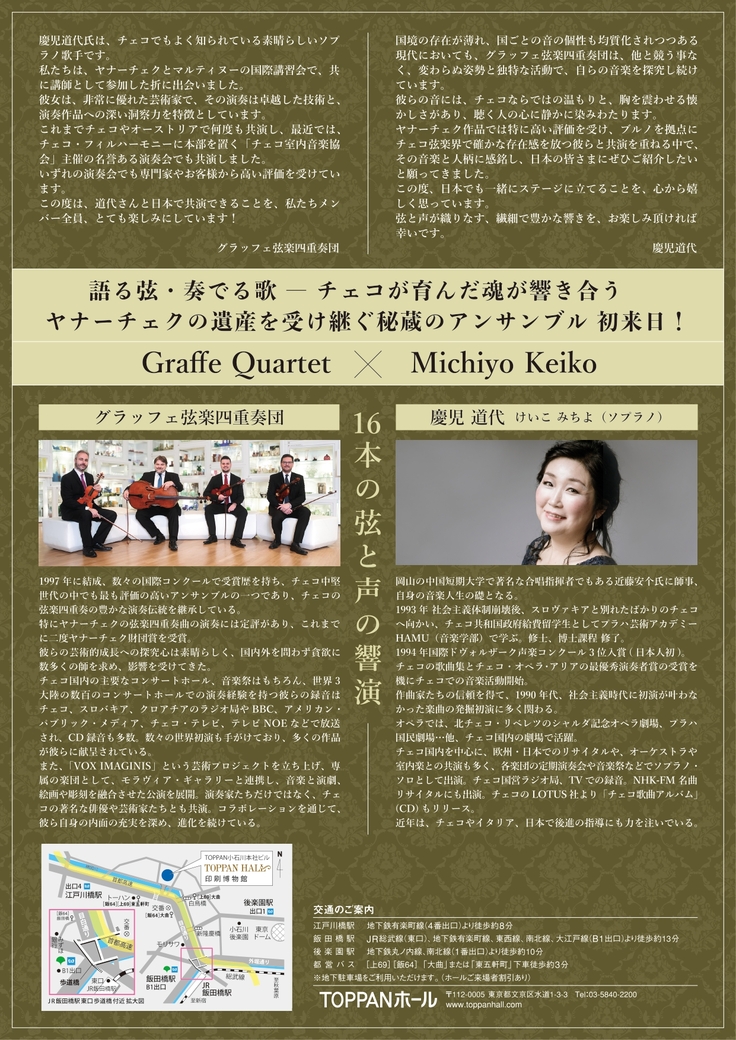

今回ご紹介するグラッフェ弦楽四重奏団は、1997年に創立され、活動28年を迎えるチェコの実力派アンサンブルです。

日本ではまだあまり知られていませんが、ヤナーチェク作品の解釈と演奏において定評があり、母国チェコでは厚い信頼と高い評価を得ています。私自身も、チェコやオーストリアで彼らと何度も共演させていただいております。

彼らの演奏でヤナーチェクを聴いたとき、その響きに心から感動し、「いつか彼らのヤナーチェクを日本に届けたい」と強く願うようになりました。

ですが、話題性や商業性を重視する音楽事務所や音楽祭からの招聘は難しく、実現に至らぬまま、コロナ禍に突入。

還暦を迎える今年、自ら企画を立ち上げ、信頼できる仲間たちとともに、グラッフェ弦楽四重奏団の初来日公演を実現するべく動き出しました。※

【自主企画メイン公演】

東京公演:2025年10月9日(木)19:00開演@TOPPANホール

岡山公演:2025年10月13日(月・祝)15:00開演@ルネスホール

※この2公演を軸に、横浜での公演(10/7)や、岡山・倉敷での学校公演(10/15・16)も予定しております。

しかしながら、欧州から弦楽四重奏団を招聘するには多くの費用が必要となり、航空運賃(楽器輸送含む)、宿泊費、滞在費、招聘ビザ取得費などのほぼ全てが、このメイン公演の収益で賄われる状況です。

コロナ禍以降の物価上昇やメイン公演外の出演に伴う滞在延長(宿泊費の高騰)の影響もあり、資金面は非常に厳しいものとなっています。

助成金・補助金にもできる限り挑戦いたしましたが、思うような結果には至らず、開催2ヶ月前の今、皆さまのお力をお借りして、この貴重な企画を実現させるため、クラウドファンディングに挑戦する決意をいたしました。

チェコ独特のぬくもりと深みを持つ彼らの音楽を、ぜひ日本の皆さまにも体感していただきたいです。

そして、弦と声が紡ぐヤナーチェク、ドヴォルザークの新たな響きをともに味わっていただけましたら幸いです。

どうぞ温かいご支援をよろしくお願いいたします。

慶児道代(企画)

慶児道代日本公演実行委員会

グラッフェ弦楽四重奏団(Graffovokvarteto)について

1997年に結成されたグラッフェ弦楽四重奏団は、チェコの伝統的な四重奏文化を継承し、世界各地で活躍する実力派アンサンブルです。国際コンクールでの受賞歴も多く、特にヤナーチェク作品の解釈では高い評価を得ており、レオシュ・ヤナーチェク財団賞を2度受賞しています。

これまでに欧米各地で演奏を行い、プラハの「春の音楽祭」や「ヤナーチェク・フェスティバル」などにも出演。国内外の放送局やレーベルによる録音も多数あり、CDは英国MusicWebInternationalで「今月の録音」に選ばれるなど、高い芸術性が認められています。

また、現代作曲家による新作の初演にも意欲的に取り組み、国内外の一流音楽家や俳優との共演も多数。モラヴィア・ギャラリーと提携したブルノの芸術企画「VOXIMAGINIS」ではレジデント・アンサンブルを務めています。

HPの経歴をご覧頂くとわかりますが、彼らにとって日本での公演はこれが初となります。

(参照Web:グラッフェ弦楽四重奏団HP)

今回の公演で取り上げるチェコの作曲家の作品について

【レオシュ・ヤナーチェク(1854–1928)】

チェコを代表する作曲家の一人で、独自の音楽言語を築いた革新的な存在です。

人の話し声や自然の音から着想を得たリズムや旋律で知られ、心の奥深くに触れるような音楽を生み出しました。近年、その独特な作風が、世界中で高く評価されています。

グラッフェ弦楽四重奏団は、ヤナーチェクのこの世界観を見事に表現することで知られています。今回の公演では、彼の傑作《弦楽四重奏曲第2番「内緒の手紙」》を演奏します。

【アントニーン・ドヴォルザーク(1841–1904)】

「新世界より」などで知られる、チェコの国民的作曲家。

民族音楽の要素を取り入れた、親しみやすく美しい旋律は、国を越えて多くの人々に愛されています。彼の作品の根底には、深い信仰心やチェコという祖国への愛情が流れています。

今回は、彼の有名な歌曲集《ジプシーの歌》を、作曲家ボフスラフ・レードルによる弦楽四重奏版(新編曲)でお届けします。

ドヴォルザークとヤナーチェク〜チェコの魂を音楽に刻んだ人達〜

チェコの音楽には、言葉を超えて心に響く何かがあります。それは、単なる旋律やリズムに留まらず、長い抑圧の歴史を経ても決して失われなかった、信仰心、祖国への深い愛情、そして自由への強い希求――そうした魂の叫びが、音楽の中に刻み込まれ、生き続けているように感じます。

ヤナーチェクは、言葉にならない音を聴き取り、話し言葉や自然の息づかいを模倣し、音楽にしました。目には見えない感情の襞(ひだ)を、音楽として刻み、血を通わせ、息を吹きこみました。彼の音楽には、人生の喜びと悲しみ、民の声、そして信仰の静けさが共存しています。

ドヴォルザークは、敬虔なカトリック信者であり、質素で真面目な人柄でした。民族の旋律や農村の響きを取り入れながら、神への祈りと祖国への愛を音楽で歌い続けました。故郷ボヘミアの自然や人々への想いは、彼の全作品に染み渡っています。

二人の音楽が、世界中で演奏されるのは、彼らが単に美しい音を作ったからではなく、音楽を通して守り、伝えようとした、人間の尊厳と希望、祈り、祖国を思う心が、今も多くの人の胸を打つからだろうと思っています。

自己紹介(私が惹かれたチェコ)

少し私についてお話しさせてください。

私は、ソプラノの慶児道代(けいこみちよ)と申します。

1993年にチェコ共和国へ向かい、プラハ芸術アカデミーで学び、チェコ国内の劇場でソリストとして、また、各地の音楽祭出演やオーケストラとの共演などの演奏活動の機会を頂き、音楽院で後進の指導もさせて頂きました。

私のチェコでの演奏活動が多岐に渡って最も活発だった時期は、1990年代〜2010年頃までの20年程で、社会主義崩壊、スロヴァキアとの分離、EU加盟という大きな歴史的な変換期の真っ只中という興味深い環境の中、思いがけず長きに渡って沢山の貴重な経験をさせて頂きました。

あの頃のチェコの空気感、音楽感と言うものは、何か特別な振動を持っていて、私の心の底にあった重く苦しい部分に響いてきました。

同じドヴォルザークの作品が、チェコ人の演奏とチェコ以外の国の人の演奏では違うことに気付き、その差が気になって、その秘密が知りたくてチェコに向かいました。

1990年代のチェコという国は、自分の置かれた環境に苦悩しながら生きている人達の山でした。

独特のユーモアで払いきれない運命の重さ、苦しさを紛らわす事に長けていて、物事に動じない様に見せつつも、実は思慮深く、頭の良い人達でした。

1994年ドヴォルザークの国際声楽コンクールで、当時日本人初の入賞(3位)、加えて、歌曲集、チェコのオペラアリアの最優秀演奏者に選ばれ、チェコでの活動が始まりました。

1995年には、劇場でソリストデビューをさせて頂き、劇場では様々な役を演じさせて頂きました。ソロ・リサイタルのお仕事や、ラジオ・TV録音、チェコ各地のオーケストラとの共演の機会も多く頂き、とてもありがたい環境の中で、歌を中心にした毎日を送っていました。

90年代のチェコの音楽界では、社会主義時代に初演できなかった作品の復活初演がよく行なわれていました。これらの復活初演にお声をかけて頂き、歌曲から室内アンサンブル、オーケストラ、合唱を伴う大きな作品まで、幾つもの作品に関わらせて頂きました。

これらの復活初演は、私にとって、チェコでの活動の中で特に貴重な経験でした。

当時、存命であった作曲家の作品の復活初演では、いつも凛とされている先生が、顔中を真っ赤に泣き腫らす姿に胸が一杯になりました。

若くして不慮の死を遂げた作曲家の初演の後「偲ぶ会」でその方が亡くなった経緯をご友人やご親族が怒りと涙を持って語られた時には、その時代の恐ろしさに、身体の震えが止まりませんでした。

この他にも様々な想いの中で残された作品達が、長い沈黙を破って世に産まれる瞬間に関わらせて頂けた事は、本当に尊い経験でした。

こういう経験の中で、私がチェコの音楽の中に感じていたものは、彼らの不屈の精神だったのだと気づきました。

そう、ドヴォルザークやヤナーチェクの演奏の中で、チェコ人の演奏が他国の人と違うと感じたのは、これだったのです。どんなに不遇な運命も笑い飛ばしながら、守り抜かれたチェコ文化が私を惹きつけたのだと思います。

慶児道代(けいこみちよ)ソプラノ歌手・声楽指導者

プラハ芸術アカデミー修士・博士課程修了。1994年国際ドヴォルザーク声楽コンクール第3位入賞(日本人初)を機に、チェコを拠点に演奏・教育活動を展開。オペラ、歌曲、宗教曲のソリストとしてチェコ国内外で活躍。社会主義時代に埋もれていた楽曲の発掘初演にも携わる。近年はチェコ、日本、イタリアで後進の育成にも力を注いでいる。

プロジェクトを立ち上げたきっかけ

自己紹介の終わりに書いておりますが、現地で新しい時代に生きるチェコ人の姿を目の当たりにしながら、日本では想像できない環境の中、不屈の精神で文化を護り、育ててきた方達や、その作品に直接関わる事で、チェコ音楽家の演奏に込める、叫びのようなものが私を捉えたのだと理解しました。

社会主義時代に長いモノに巻かれることで、事なきを得ると言う技術を身につけた人々にとって、90年代は大混乱の時代だったと思います。想いを通すことが難しかった環境から、彼らは少しづつ口を開き自分の思いを語る様になっていきました。

不遇を嘆く声、人生を流れに任せるしかないお年寄りの話、その混乱の中で語られた「Totalita(全体主義)」個人の自由や権利は制限され、その中でも、活動し続け、守り抜いたチェコ文化が、新生活を構築する彼らを癒し、勇気づけていました。

私のチェコ滞在が10年を超えた頃、2004年のEU加盟を機に、また新しい波が押し寄せてきました。

そして、時代の流れと共に、その特徴ある音楽にも少しづつ変化が現れ、私がチェコに行った当初お世話になった先生方、先輩同僚も段々とこの世を去っていってしまいました。

時代の移り変わりの中で、私が感じたチェコを、まだ日本に紹介できるのかな…と、考えていました。

グラッフェ弦楽四重奏団のヤナーチェクを聴いた時、彼らの中に、あの頃の音を感じました。

作曲家ヤナーチェクを知っているかのような、情熱と悲哀の対比表現が本当に素晴らしく、モラヴィアを拠点とする彼らだからこその、半ば、民族音楽的な奏法や表現も本当に自然で、のめり込む様に聴き、まさに『ヤナーチェクの音』だと感じ、夢中で拍手をしていました。

グラッフェ弦楽四重奏団 HPより Video

彼らとの共演は、ある夏期講習会の講師演奏がきっかけでした。その後もチェコやオーストリアで共演を重ねるうちに、彼らの演奏の原点には、ヤナーチェク自身と交流のあった大先輩が直接ヤナーチェクから受けた指示を伝えられ、ヤナーチェク自身が納得した演奏の流れを継承している事を知りました。

彼らを指導してきた教授らは、その演奏を認め、彼らの演奏会には必ず訪れて、成長を見守り続けていました。

ヤナーチェクの伝統を次世代に継承すべく活動を展開している、レオシュ・ヤナーチェク財団でも2度の受賞をしており、彼らのヤナーチェクの演奏は本家本元のチェコの室内楽界で高く評価されています。

彼らの演奏を日本へ!と、動き出しましたが、前述の通り、メディアで取り上げられるなど、何か集客に繋がる話題性がない限りは。。。と、彼ら単独で取り上げてもらう事は難しい状況でした。

知人からまずは、慶児さんが東京でコンサートをという話から、2018年にまず、私が単独でリサイタルを行いました。こうやってリサイタルを数回企画後。。。と思っておりましたが、2020年3月1日のリサイタル前々日、2月27日に全国一斉休校の要請が出て、「不要不急」の外出自粛を言い渡され、企業によっては家族の行動にも制限が出て、キャンセルが多く出る中、東京公演を強行。

しかし、その後、コロナ禍に突入。

2021年3月、チェコの恩師であり、ステージ上の相棒(伴奏者)がコロナで急逝し、私は心の支えを失って、しばらくもぬけの殻となっていました。

2023年末ごろから、節目となる2025年が気になり始め、結局基盤ができていないままですが、グラッフェ弦楽四重奏団の招聘公演は、やり遂げたいと。私にとっての節目…還暦。ここを逃してはならぬ!と自主企画に踏み切ったのであります。

奇しくも、全世界が新しい空気に包まれたような状況の中、グラッフェ弦楽四重奏団の奏でる音楽は、今の日本の皆さんにとって、かつてのチェコの人々が新しい時代に向かう原動力とした様に、愛情深く寄り添いつつ、不屈の精神を呼び起こし、鼓舞してくれる気がしていて、色々と困難はありますけれど、きっと今なのだと感じております。

どうか、どうか、私の思いを汲み取っていただき、このプロジェクトを応援していただけると嬉しいです。

クラウドファンディングでのご支援については、グラッフェのメンバーに話してあります。

彼らからの挨拶をこちらに掲載します。

(6月のコンサートの一部も、短いですが お聴きいただけます。)

プロジェクトの内容

公演タイトル:『16本の弦と声の響演』

〜チェコの名門グラッフェ弦楽四重奏団とソプラノ慶児道代〜

日時・会場:

【東京公演】10月9日(木)19:00開演/18:30開場TOPPANホール

詳細:https://www.tokyo-concerts.co.jp/concerts/53081/

【岡山公演】10月13日(月・祝)15:00開演/14:30開場岡山ルネスホール

詳細:https://renaiss.or.jp/schedule/event/2025-10-13.html

※両サイト内のチラシ画像をクリックして頂けると、大きなサイズで詳細をご覧いただけます。

プログラム:・A.ドヴォルザーク:歌曲集「ジプシーの歌」op.55(新編曲・弦楽四重奏版)

・L.ヤナーチェク:弦楽四重奏曲第2番「内緒の手紙」

・A.シェーンベルク:弦楽四重奏曲第2番嬰ヘ短調Op.10

・O.レスピーギ:歌と弦楽四重奏のための「黄昏」

チケット:【東京】全指定席 7,000円、U-25 3,500円

【岡山】前売 5,500円、当日 6,000円、学生 3,000円

2公演にかかる費用は、ざっと計算して590万円です。その内、チケットを完売する事で賄える費用は、およそ330万円で、チケット販売で賄えないものについて、皆さんからのご支援をお願いしたいと思っております。

■目標金額:200万円

■目標金額の使途および実施内容:

グラッフェ弦楽四重奏団の

・渡航費(楽器運搬を含む)125万円

・国内移動費(東京ー岡山往復4名分)15万円

・国内宿泊費(14泊x4名)60万円

・国内滞在費[食費・雑費など](15日分x4名)30万円

※本プロジェクトは、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、目標金額分を自己負担するなどして、必ず上記の実施内容の通り実行致します。

合計で、230万円になります。

(※私、慶児の日本までの渡航費、国内移動費、東京の滞在費などは、含んでおりません。)

このクラウドファンディングは、グラッフェ弦楽四重奏団にかかる経費へのご支援をお願いする目的で立ち上げております。目標額は、上記の状況を踏まえて、200万円で設定いたしました。

この41日間の間、このプロジェクトができるだけ多くの人の目に触れ、グラッフェ弦楽四重奏団に、また、チェコ音楽に興味を持ってくださる方、弦と声のアンサンブルにも興味を持ってくださる方が増えることを望んでおります。

注)万が一、プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情によりイベントが開催できなかった場合、延期、または同等の公演開催をもって代替します。

プロジェクトの展望・ビジョン

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。

よろしければ、私のブログやnoteにも遊びにいらしてください。

note慶児道代(MichiyoKeiko)

Michiyo’s『道』BLOG!

皆さまと繋がれることを楽しみにしています。

グラッフェ弦楽四重奏団は、創立28年の今年、いよいよ初来日公演を迎えます。

海外には、彼らのように、まだあまり知られていないけれど、豊かな実績と実力をもつ音楽家たちがたくさんいます。

招聘公演の準備は簡単なものではありませんが、思い切って挑戦して本当に良かったと感じています。

助成金の申請が思うように通らなかったことは残念でしたが、こうしてクラウドファンディングを通して、これまで出会えなかった方々にこのプロジェクトを知っていただける機会が生まれたことを、とても嬉しく思っています。

グラッフェ弦楽四重奏団にとっても、皆さまからの直接の応援は、どんな公式な評価よりも大きな力になります。応援してくださるお一人おひとりが、この来日公演の大切な共演者です。

皆さまのご支援のおかげで、ヤナーチェク《弦楽四重奏曲第2番》をはじめ、今回のために特別編曲されたドヴォルザークの《ジプシーの歌》弦楽四重奏版などを、多くの方々にお届けできる基盤が整います。

そのほかにも、レスピーギやシェーンベルクによる、声と弦のための奥深い作品を通じて、「響きの対話」を味わっていただけるよう準備を進めております。どれも、人の生き方や内面に静かに問いかけてくるような、深く繊細な作品です。

どうか、グラッフェ弦楽四重奏団の日本初公演を応援していただけましたら嬉しいです。

そして、当日、会場でお目にかかれることを、心より楽しみにしております。

慶児道代日本公演実行委員会(企画担当慶児)

※グラッフェ弦楽四重奏団様からプロジェクトを行うこと、リターンに設定すること、名称と画像掲載を行うことの許諾を取得しております。

※全ての動画の掲載についても、グラッフェ弦楽四重奏団の承諾を得ております。

※初来日について

・https://www.youtube.com/watch?v=e-vwkpTd1qw&feature=youtu.be

・グラッフェ弦楽四重奏団からの直接の聞き取りにて確認しております。