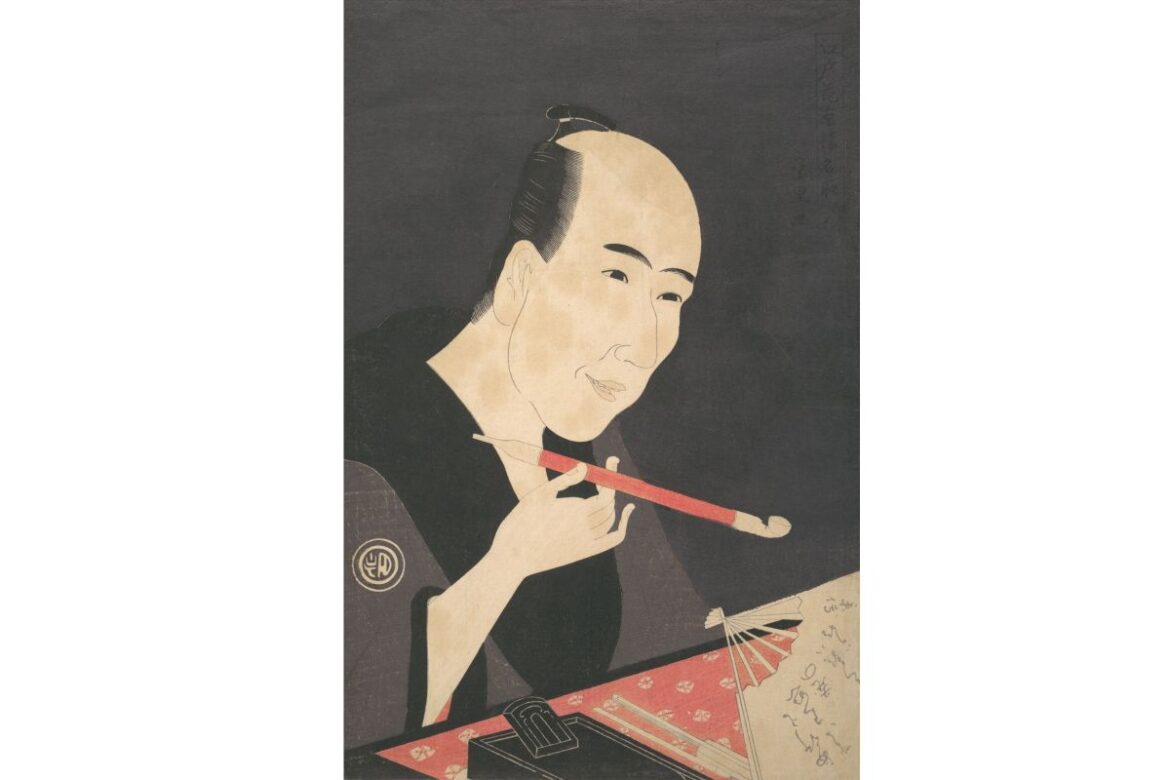

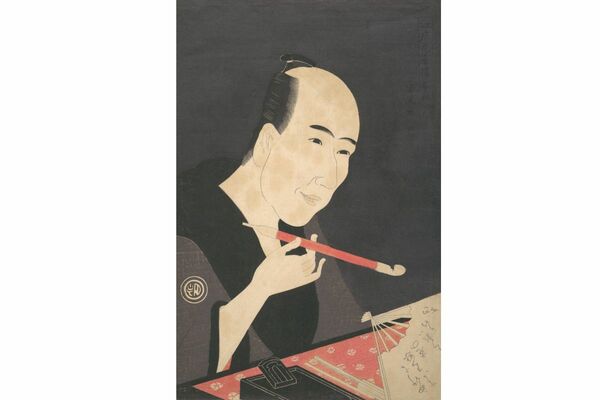

「山東京伝像」(鳥橋斎栄里、1795年頃)写真:Heritage Image/アフロ)

「山東京伝像」(鳥橋斎栄里、1795年頃)写真:Heritage Image/アフロ)

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第29回「江戸生蔦屋仇討(えどうまれつたやのあだうち)」では、蔦重がとびきり笑える黄表紙を作るために戯作者たちを集めて……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。(JBpress編集部)

田沼意次の改革を支えた勘定奉行の松本秀持

田沼意次の息子・意知(おきとも)が大河ドラマで、こんな熱い男として描かれるとは思いもしなかった。

宮沢氷魚演じる意知は、高騰する米価を何とかしようと策を練ったり、松前藩による蝦夷の「抜け荷」(密輸)を突き止めようとしたりするなど、世のために奮闘する姿が見られた。

意知については「至極よい人」「誠に善人」と書き残している文献(『むかしばなし』只野真葛著)があるくらいだから、実際にも好人物だったのかもしれない。父譲りの実行力を見てみたかったが、天明4(1784)年3月24日に旗本の佐野政言(まさこと)に斬りつけられて、その傷が原因で翌日に36歳の若さで亡くなってしまった。

ドラマでは、政言による殺傷事件の裏で、生田斗真演じる一橋治済が手を引いていることになっている。前回放送において、渡辺謙演じる意次は、息子の死を乗り越えようと、眞島秀和演じる10代将軍の徳川家治に、こう宣言する場面があった。

「米の値、蝦夷。愚息、山城守が手をかけ、生きておれば必ずや成し遂げたであろうことがございます。このうえは、やつに成り代わり、見事それを成し遂げ、上様の御名と共に山城の名を後世に残し、永遠の命を授けとうございます」

今回の放送では、その言葉通りに、意知に代わって意次が蝦夷問題に決着をつける。意知が生前に存在を明かそうとしていた松前藩の裏帳簿を入手。これさえあれば、松前藩の不正を追及して上知(あげち)、つまり蝦夷の地を取り上げることができる。

一気にかたをつけようと、意次が「松本を呼べ!」と言うシーンがあった。これは勘定奉行の松本秀持(まつもと ひでもち)のことだ。江戸城の天守を守衛する「天守番」から意次によって勘定方に抜擢され、安永8(1779)年に勘定奉行にまでなった人物である。

史実において、秀持は意次から蝦夷地の調査を命じられ、天明3(1783)年から翌年まで江差(えさ)に滞在。そこで『東遊記』を著した平秩東作(へづつ とうさく)から、アイヌの風俗や蝦夷地の産物についての情報を聞いている。

吉沢悠演じる松本秀持が、意次の政策をどうサポートするのかにも、引き続き注目したい。