日本から旧満州に入植した開拓団の人々は、終戦前後、母国の軍に見捨てられ旧ソ連兵や地元民による略奪や暴行の犠牲となった。生き残るために女性たちをソ連兵への「性接待」に差し出した村もあった――。自らの性被害を毅然と証言する女性たちを追ったドキュメンタリー映画が公開。松原文枝監督に聞いた。

第二次世界大戦の終盤、日本の敗色が決定的となった1945(昭和20)年8月9日、ソ連が日ソ中立条約を一方的に破棄し、満州(現在の中国東北部)へと攻め込んだ。

当時、満州には国策事業として日本各地から900余りの「満蒙開拓団」が送られ、約27万人が入植していた。団員は、世界恐慌の余波で困窮する農家の次男・三男らを中心に集められた。

しかし「開拓」とは名ばかり、既墾地を地元民から奪い取ったも同然で、入植にはソ連軍の侵攻に備えて兵士と兵站(へいたん)の補給基地にするという裏の目的があったとされる。

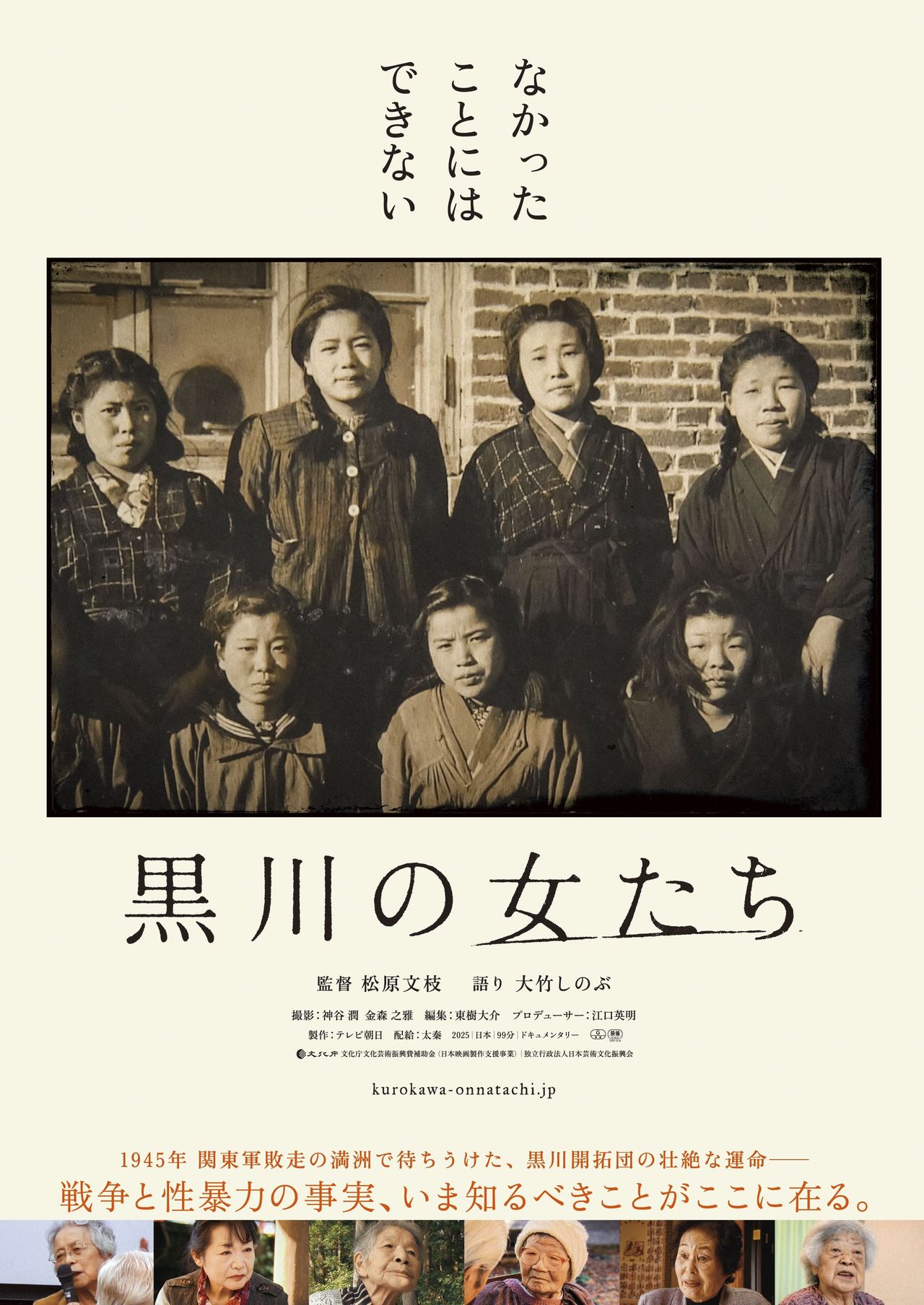

1941年、満州の陶頼昭(現中国・吉林省松原市)に入植した黒川開拓団 ©テレビ朝日

だが実際にソ連軍の侵攻が始まると、日本の関東軍は敗走し、取り残された在留邦人は略奪や暴行の犠牲となった。ソ連兵だけでなく、家や土地を奪われた満州人からも襲撃を受け、村全体で集団自決を選ぶケースもあった。飢えや伝染病を含め、死亡した開拓移民は約8万人にのぼった。

岐阜県黒川村(現・白川町)からもおよそ600人が入植していた。黒川開拓団はこの混乱のさなか、ソ連兵から護衛と食料を提供してもらう見返りに、女性たちを差し出す苦渋の決断を迫られる。約2カ月にわたり、18歳以上の未婚女性15人が「性接待」を強要された。

終戦から1年後、生き残った開拓団のメンバー451人がようやく帰国した。「性接待」をさせられた女性たちは誹謗中傷の的になり、村にいられなくなったという。よその土地で過去を隠して結婚した人もいれば、未婚のまま亡くなった人もいた。

戦後、この悲劇を知る者はみな口を閉ざし、長年にわたって事実が明らかにされることはなかった。しかし終戦から70年近くを経て声を上げる女性たちが現れ始める。

沈黙を破る女性たち

その先陣を切ったのが、安江善子さんと佐藤ハルエさんだった。2013年11月、満蒙開拓平和記念館(長野県阿智村)の「語り部定期講演」において、初めて公の場で自身が受けた被害を語った。

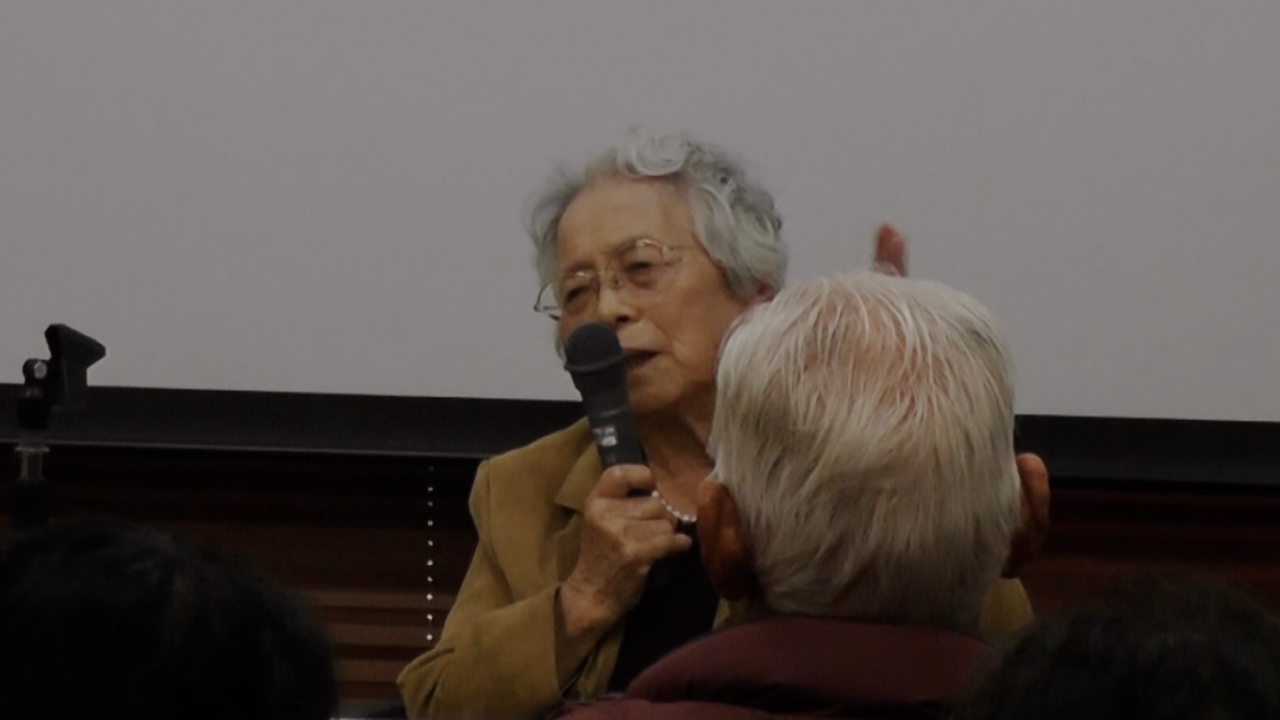

13年、満蒙開拓平和記念館(長野県阿智村)で「性接待」の事実を明かす安江善子さん ©テレビ朝日

善子さんは被害女性の中で最も年長だったこともあり、年少者たちをかばう形で誰よりも多くの暴行に耐えた。16年に亡くなった。ハルエさんは17年にNHKのドキュメンタリー番組の取材を受け、大きな反響を呼んだ。

それ以降、ハルエさんが地元紙などに取材されることが多くなる。18年8月には、岐阜市民会館で開かれた「証言集会」が朝日新聞に大きく取り上げられた。

映画『黒川の女たち』の松原文枝監督は記事を読み、当時93歳のハルエさんの写真に強い印象を受けたと振り返る。

「口を真一文字に結んだ表情に強い意志と信念を感じました。よく人生が残り少なくなって話せるようになるなどと言いますが、そんな簡単なことではありません。やはり最後まで隠し通して、墓場まで持っていこうと考える人がほとんどのはずです。それをこうして公の場で話すのはすごいことだなと。どんな人なんだろう、話を聞いてみたいと興味を引かれました」

映画『黒川の女たち』の松原文枝監督(撮影:ニッポンドットコム)

その3カ月後、ついにハルエさんに取材する機会が訪れる。18年11月、白川町黒川の佐久良太神社境内に、黒川開拓団の若い女性たちが「性接待」の犠牲になった事実を記した「碑文」が設置され、その除幕式が行われた。

境内には慰霊碑などと並んで、「乙女の碑」とだけ書かれた地蔵菩薩像がある。1982年、開拓団で「性接待」を強いられた女性たちに捧げて有志の寄付により建てられたが、その説明は一切記されていない。36年を経てようやく、その脇に碑文が併設されたのだ。

18年11月、「乙女の碑」の脇に碑文(右)が設置された ©テレビ朝日

史実を正しく伝えること

碑文の除幕式は2分ほどの映像として夕方のニュース番組「スーパーJチャンネル」(テレビ朝日系列)で報じられた。これをきっかけに松原監督は取材を続け、それがのちに「報道ステーション」の特集や30分と1時間のドキュメンタリー番組へと結実していく。ハルエさんの下へ全国各地から多くの人が訪ねてくるようになったことも、記者やディレクターとして長年報道に携わってきた者として大いに刺激を受けた。

「勇気ある行動が人を動かすとは、こういうことなのかと感動しました。私も何かしなくてはと。作品にするかしないかは別にして、映像として記録しておかなくてはいけないと考えたんです」

こうして翌19年には、ハルエさんのほか、当時を知る団員らに次々と話を聞き、「性接待」の状況、背景や経緯を探っていった。

「まず何より描きたかったのは、女性たちの勇気ですよね。あれだけのことがありながら、ハルエさんは強い者におもねることなく、自分の過去に向き合って、実名で、顔を出して、言葉にしてきた。その勇気と覚悟、生き方に突き動かされました。彼女が遺したもの、成し遂げたことを多くの人たちと共有したいと思ったんです」

19年、取材に応じる安江玲子さん。当時は顔も名前も出さなかった ©テレビ朝日

生存する3人の被害者の1人である安江玲子さんも取材に応じたが、当時は名前と顔を伏せることが条件だった。

「黒川に帰るのも嫌という方でした。碑文の作成にも自分は関係ないと言っていた。それでも貴重な証言をしてくださいましたが、何を質問しても傷つけると思って、とても気を使ったのを覚えています。二重三重のバリアを張っていたのが感じられましたね」

松原監督が重要と考えたもう1つのテーマが「史実の継承」だった。ハルエさんらが残忍な性暴力の犠牲になり、身をていして村を守ったにもかかわらず、戦後長い間その事実がなかったことにされてきた。そのことに強い責任を感じたのが、碑文の作成に尽力した開拓団遺族会の第4代会長である藤井宏之氏。満州の接待所で女性たちの「呼び出し係」を務めた団員の息子だった。

開拓団遺族会の藤井宏之会長。碑文の作成に長い年月をかけた ©テレビ朝日

「親の世代の罪を子の世代が贖(あがな)う。親たちが犯した過ちを見つめ、その不都合な歴史を記録に残す。これをやってのけたことに救いを感じますよね。その頃、財務省の公文書改ざんなど歴史を勝手に書き換えることが目の前で起きていたので、なおさら印象に残りました」

碑文の除幕式で、宏之氏が声を震わせてハルエさんらに謝罪したのを受け、亡くなった善子さんの息子・安江泉氏が「あなたがわびることではない」といたわる場面が胸を打つ。反省すべきは歴史の総括を怠ってきた日本国家ではないかとする言葉は重い。

内から取り戻した尊厳

ドキュメンタリー番組の放映後ほどなくして、コロナ禍を迎える。黒川の人々との連絡も途絶えがちになったが、その時期が明けると、驚きの知らせが舞い込んできた。2023年10月、安江玲子さんから宏之氏に会ってもいいと連絡があったというのだ。

「碑文ができた後、宏之さんはなぜか浮かない顔していたんです。『これで一段落ですね』と言っても、いやまだ終わりじゃないと。玲子さんのことが頭にあったんですね」

宏之氏には、除幕式に来なかった玲子さんにも謝罪したい思いが常にあったが、連絡しても、体調が悪いなどの理由をつけて、会ってもらえなかったという。

「宏之さんに付いて玲子さんに会いに行くと、4年前とは雰囲気や話しぶりがまったく変わっていて驚きました。笑顔が戻り、別人のように柔らかい表情で、冗談も言えるようになっていたんです」

19年の取材では顔が撮られていないため、私たちは一枚の写真でしか以前の玲子さんを知ることはできないが、うつろな表情に刻み込まれた深い悲しみが痛いほど伝わってくる。そんな彼女を変えたのは何か。この映画の最も感動的な場面の1つは、スクリーンで確かめてほしい。

「玲子さんは家族にも言えず、苦しみをずっと1人で抱え込んできた。しかしその痛みを理解し、自分の存在を誇りに思ってくれる人がいると知って、やっと笑顔を取り戻すことができたんですね。尊厳の回復って、言葉にするのは簡単ですけど、現実の社会でなかなかできることではありません。それがかなうのを目の当たりにした貴重な機会でした」

雄弁になった玲子さんの口から発せられる戦争反対のメッセージは、単なるスローガンをはるかに超える重みをもって響く。生存する被害女性で、これまで表舞台には一切出てこなかった水野たづさんも、終盤に登場し、力強い言葉を伝えている。

13年、満蒙開拓平和記念館での語り部講演にて。水野たづさん(中央)は自ら口を開くことはなかったが、安江善子さん(左から2人目)に思いを託した ©テレビ朝日

壮絶な生涯の最期

彼女らが堂々と語ることができるようになったのも、やはり先陣を切った安江善子さんと佐藤ハルエさんの存在があったからに違いない。そのハルエさんも24年1月、99歳でこの世を去った。映画にはその臨終の場面が収められている。

息を引きとろうとするハルエさんに、満州時代からずっと寄り添ってきた安江菊美さんが語りかける。当時は年少だったために性被害を免れた菊美さんは、接待所で風呂をたく係だった。「お姉さんたち」が自分らの代わりに犠牲になったことを誰よりも強く実感し、深く感謝と尊敬を捧げてきた人物だ。その言葉に慰撫(いぶ)されながら旅立つハルエさんの最期をカメラがとらえる。これほど濃密な映像体験はない。

ハルエさんを敬愛する安江菊美さん(左)の姿にも心打たれる ©テレビ朝日

女性たちの勇気、史実の継承、尊厳の回復。これらのテーマを軸に、撮りためてきた映像を1本の映画として世に残す──。松原監督は強い責務を感じたという。ハルエさんに出会い、その最期に立ち会ったことが、最大の原動力となった。

「黒川ってすごく山奥にあるんですよ。ハルエさんはそこから満州という未知の土地へ移住した。また戻ってきて、さらに当時は未開だった「ひるがの」(岐阜県郡上市)へ行って開墾する。それだけでも大した人生じゃないですか。その上で、自分たちの悲惨な体験が歴史の闇に埋もれてしまうのを阻止したんです。それも恨んで、非難し、争うのではなく、それぞれの立場を尊重して。だからこそ、次の世代が心から謝罪できた。そうやってほぼ1世紀を生き抜いた。単純に1人の人間としてすごいですよね。私は打ち破る人、突き進む人が好きなんです。歴史やジェンダーの問題はもちろん重要ですけど、個人的にはその生き方に対するリスペクトが大きかったですね」

取材・文:松本卓也(ニッポンドットコム)

作品情報

監督:松原 文枝

語り:大竹 しのぶ

撮影:神谷 潤 金森 之雅

編集:東樹 大介

プロデューサー:江口 英明

製作:テレビ朝日

配給:太秦

製作年:2025年

製作国:日本

上映時間:99分

公式サイト:kurokawa-onnatachi.jp/

ユーロスペース他全国順次公開中

予告編

バナー写真:映画『黒川の女たち』より。佐藤ハルエさん(前列右端)ら未婚女性15人が旧ソ連兵の「性接待」を強制された ©テレビ朝日