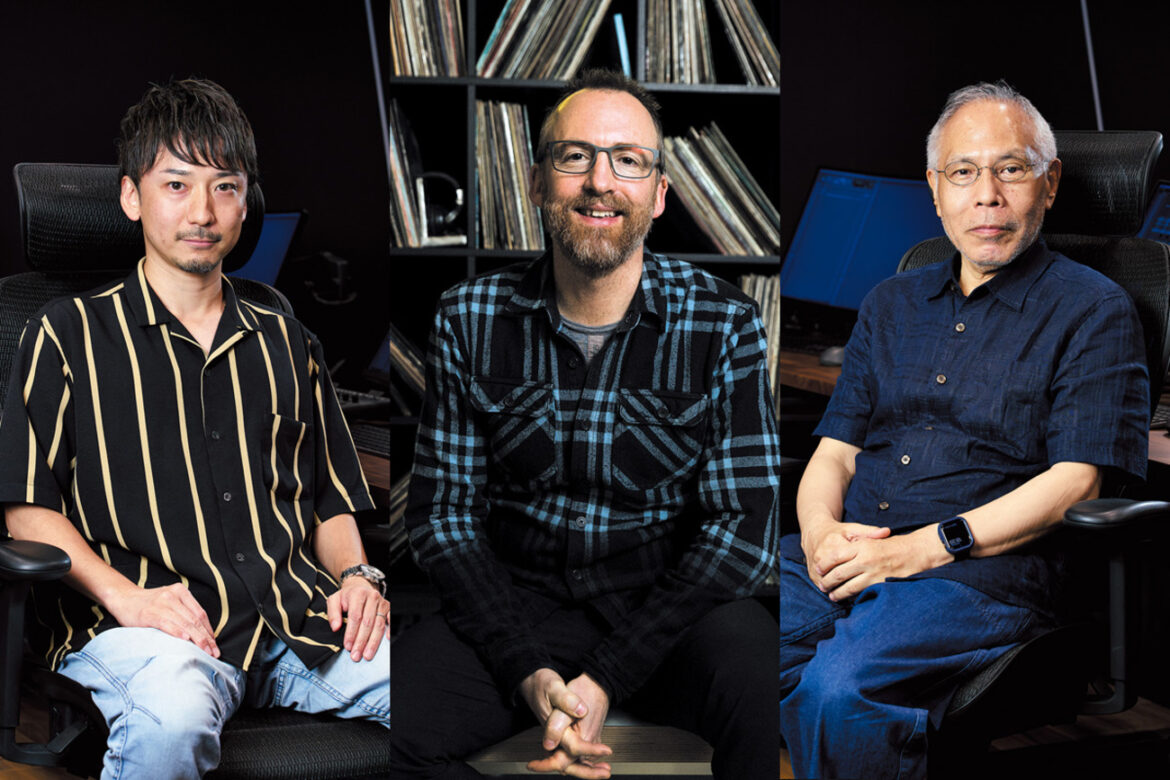

インターナショナルな音楽ライブラリー・サービス、Audio Network。その日本ブランチ=Audio Network Japanによる連載初回は、映像音楽の選曲家を迎えた対談である。国内の映画やドラマ、TV番組などの選曲や音楽制作を行う制作プロダクション、Ventunoの玉井実(写真左)、長澤佑樹(写真右)、そしてAudio Networkの本拠地である英国のチーフ・クリエイティブ・オフィサー、アリ・ジョンソン(写真中央)に映像音楽の選曲プロセスについて、さらには現在の映像音楽のトレンドを語り合ってもらった。

Photo:Chika Suzuki Interview : Yuko Yokoi(Audio Network) Text:Daisuke Ito(Caminari INC)

選曲家は視聴者の感覚で作品に携われる

── 本題に入る前に、VentunoさんがAudio Networkの音源を使用するようになった経緯を教えてもらえますか?

玉井 私たちが最初にAudio Networkの音源を利用したのは、NHKさんの番組での選曲仕事で紹介をしてもらったのがきっかけでした。従来のライブラリー音源のサービスとは別次元のクオリティに驚き、すぐに会社で導入しました。例えば著名ミュージシャンの演奏を使用した番組が、後から配信やDVDでリリースされ、音楽を差し替えることになったとしても、Audio Networkの音源を使えば遜色がないです。しっかりとした予算をかけて録られたことが伝わってくるハイクオリティな音源がそろっています。

アリ とてもうれしいご意見をありがとうございます。私たちが目指すのは、本場の音楽を提供することであり、作家が持つストーリーやビジョンを伝えることを大切にしています。そのために各音楽のジャンルごとにスペシャリストを起用し、アビーロード・スタジオやエアー・スタジオといった、世界でも最高峰のスタジオで録音をしています。日本では生のストリングスを録る機会が多いと聞いていますので、生演奏が必要な音楽ジャンルは、すべて演奏家を起用し、生演奏の録音を行っています。

玉井 音源が探しやすいのもAudio Networkの特徴ですよね。

アリ ええ、そうです。検索サービスの部分に関してはAIを効率的に取り入れることで、現在は世界中のどんな言語でも検索ができるようになっています。

── 映像作品における選曲のプロセスについて教えてください。

長澤 私がメインとするのはドラマや映画の選曲で、プロデューサーや監督さんと作品のイメージについて打ち合わせを行い、どんな曲が必要なのかを考え、音楽のメニュー表として20~30曲を提案します。それらを元に作曲家に発注して、新しく曲を書いてもらい、映像に当て込んでいくという流れです。

アリ なるほど、それは北米やヨーロッパも同じですね。ドキュメンタリーではイントロダクションとテーマとエンディングを作曲家に書いてもらうこともあり、予算が大きいドラマだと、エピソードごとに作曲家を起用することもあります。

── 選曲においてVentunoさんが重要視されていることは何ですか?

長澤 客観性です。選曲家のメリットは視聴者に一番近いポジションで作品に関われることだと思っています。映像を見て感じたものを大事にしながら曲を選びます。あとは監督やプロデューサーが映像で表現したいものを音でどう表現するかをしっかり考えるようにしています。

玉井 長澤が言った基本の話に付け加えるとしたら、この仕事は経験よりも感性が重要ということです。例えば30分番組に音楽を付ける仕事があったとして、40年近いキャリアの私と入社4カ月の新人が選んだ音楽、そのどちらが選ばれるのかは紙一重なんです。なので、あえて言うなら感性がすべてということでしょうか。

── 世界と日本の映像音楽で違いはあるのでしょうか?

長澤 海外のサウンドは音量のダイナミック・レンジはもちろんアレンジに関しても緩急があり、メリハリが付いたものが多いですね。その点、日本はメロディを重視して場面を展開する傾向があり、そこに明確な違いがあると思います。

アリ なるほど、それは面白い視点ですね。弊社が作曲を依頼する作家にとっても、メロディ重視の楽曲制作は人気がありますが、大きい予算の映画やドラマの場合が多く、それ以外だとメロディよりもメリハリを重視しています。ちなみに日本らしいメロディとはどういうものなのでしょう?

長澤 そうですね、分かりやすいものを例に挙げると、スタジオジブリの映画作品などで聴ける久石譲さんのような音楽です。日本人の心に染みるというか、懐かしさを感じるようなメロディです。

玉井 私は情報系や旅番組の選曲を担当することが多いですが、海外ロケの映像はその土地で録られた音楽を当てています。その点でもAudio Networkのライブラリーには世界各国で録られた音源があるので、すごくマッチしますね。同じように日本の風景を取り上げた番組では、やはり日本の映画サントラなど、日本で制作された音楽を選びます。それは和楽器という意味ではなく、ピアノ・ソロのような音源であってもそうです。

選曲の手法も、画一化したフォーマットを逸脱したい意見が多くなり、試行錯誤する機会が増えました──長澤

北米やヨーロッパではエレクトロニカやヒップホップ、ダンス・ミュージックなどの需要が高まっています──アリ

選曲にもより一層の発想力が必要に

── 昨今の映像作品は音楽と同様に多様化の流れを感じます。例えば“悲しさ”ひとつを取っても、今ではそういう感情を想起させるシーンと合致する音楽があえて流れなかったりと手法も変化しています。今後映像と音楽の表現はどう進化していくと思いますか。

長澤 今がまさに、その変化のまっただ中にあると思っています。近年、さまざまな配信プラットフォームが誕生し、オリジナル・ドラマなども含めて作品のバリエーションが一気に増えました。それによって、作品ごとに個性的なアプローチが求められ、結果として新しいものが次々と生まれている印象があります。例えば、私が携わったNetflixの『地面師たち』では、あえて心情に寄り添わない音楽をテーマにしていました。このような感情表現の選曲手法も、これまでの画一化したフォーマットを逸脱したいという意見も多く、その分、試行錯誤する機会も増えています。

玉井 観る側の“悲しさの捉え方”も変わったように思います。映像を見た人が悲しむポイントも昔と今では違いますし、悲しい表現ひとつを取っても、映像制作者の皆さんはいろんな挑戦をされています。ですので、昨今は選曲にもこれまで以上の発想力が求められます。僕ら選曲家は映像ありきの仕事ですから、その映像がどんな感情をどのように表現しているのかを考えていくと、本当にいろんなストーリーが見えてきます。

アリ 近年の北米やヨーロッパでは、ドキュメンタリー系の情報番組における選曲の多様化がトレンドになっています。よく使われている音楽ライブラリーも、シネマティックなオーケストラ系の人気はそのままに、エレクトロニカやヒップホップ、ダンス・ミュージック、ポップスなど、従来よりもさまざまなジャンルのサウンドの需要が高まっています。長澤さんの『地面師たち』のお話にもつながりますが、エレクトロニック・ミュージックのアーティストが劇伴を書き下ろすというケースも、同じように人気があります。

長澤 そうなんですね。確かに劇伴作家さんではないアーティストの方に映像用の音楽を書いてもらうことで、従来にはないアプローチが生まれることもあります。今後はそういった新しい手法から生まれるサウンドにも期待をしています。