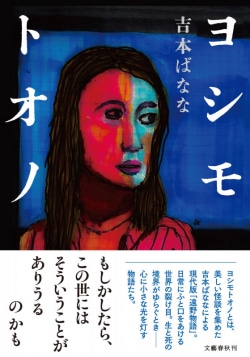

「世の裂け目」触れる13編

なんと、トオノを冠する本なのか。『遠野物語』に思い入れがあるから期待と不安が入り交じる。なるほど開幕は「山の話」から。不思議で可愛(かわい)らしい――が、読み進むうち様相が変わっていく。本作は「この世の裂け目」に触れる物語群だ。生々しく迫力ある中核部を擁する全十三編がまるでソナタ形式のように、序章から展開、終章へ至り、構成の妙も堪能できる。

この世に理屈のつかないことは多い。悪いことばかりでなくいい作用も、偶然の采配に何か意味を見出(みいだ)したくなる。本作は生と死をめぐる境界線上を描いているが、恐怖を伴う怪談集ではない。事象の根底にある感情に光を当てることで、むしろ、今を生きる人々には祝福が与えられているのだと背中を包んでくれる。

痛みを伴い目が逸(そ)らせない中核の一作「光」。作者の実話だという。会うと嫌な気持ちになる他者がいる。自分には救えるかもしれないが手を差し伸べないのは悪なのか。結果取り返しのつかないことが起これば、後悔は負うべきか。苦い葛藤に私自身も暗部を見る。そして作者が到達した答えに、ただ深く静かに頷(うなず)いた。

同じく中核の一作「炎」は、失踪した友人が残した寝具で眠ると悪夢を見る話だ。炎と化した人影は、死してなお意志を果たそうとする激情の権化。その愛の強烈な純粋性に震える。人が死を迎える時、何も残さず消え去るわけではないとの思いが心の奥に芽生えてくる。

読後、「ああ、トオノだ」と感じ入った。柳田国男の『遠野物語』は口承文芸の集大成だ。生きている人々が暮らしの中で根源的な問いにどう向き合ってきたか、手掛かりが集積されている。その意味で本書はまぎれもなくトオノを冠する本なのだ。この世には個人の思惑を越えた因果がある。できれば明るく過ごしていたい。でも万が一、裂け目に触れてしまう時に――絶望に塞がれるのではなく、多角的な視野から意味と光を見出すための祈りが込められていた。(文芸春秋、1760円)