BNCFの「BPad Mini」は、8.4型のAndroidタブレットだ。2万円を切る実売価格でありながらフルHD解像度に対応、さらにミドルクラスのSoCであるSnapdragon 685を搭載しつつ、さらにLTEにまで対応するのが特徴だ。

8型クラスのタブレットは、一見するとiPad miniに匹敵するスペックに見えながら、実際に使ってみるとどこかに落とし穴があるケースが多い。前回紹介したBMAXの「MaxPad I8」は解像度はほぼ同等ながらCPUが低スペック、かつバッテリの持ちが悪いという問題があったが、本製品がその点どうなのかは気になるところだ。

今回は、筆者が購入した実機をもとに、電子書籍ユースを中心とした使い勝手を、「MaxPad I8」および「iPad mini」と比較しつつチェックする。

まずは前回の「MaxPad I8」および「iPad mini」との比較から。

Snapdragon 685

A73(2.8GHz)×4+A53(1.9GHz)×4Allwinner A523オクタコアA17 Proチップ

2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU

5コアGPU

16コアNeural Engineメモリ16GB(8GB+8GB)12GB(4GB+8GB)8GBストレージ128GB128GB128/256/512GB画面サイズ/解像度8.4型/1,920×1,200ドット(270ppi)7.9型/2,048×1,536ドット(326ppi)8.3型/2,266×1,488ドット(326ppi)通信方式Wi-Fi 6(802.11ax)Wi-Fi 6(802.11ax)Wi-Fi 6(802.11ax)生体認証顔認証顔認証Touch ID(トップボタン)バッテリ持続時間(メーカー公称値)6,050mAh6,000mAh最大10時間(Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生、オーディオ再生)コネクタUSB Type-CUSB Type-CUSB Type-Cカードスロット◯(最大1TB)◯(最大1TB)-イヤフォンジャック-あり-価格(発売時/購入時)2万3,999円1万6,900円78,800円(128GB)

94,800円(256GB)

13万800円(512GB)備考LTE対応–

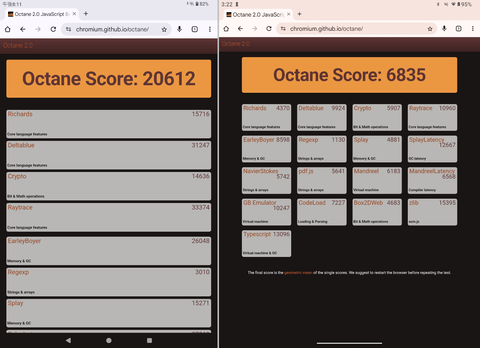

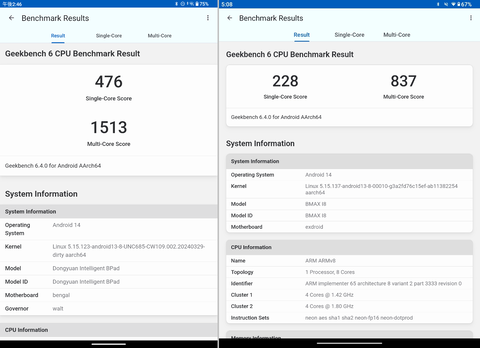

SoCはSnapdragon 685。ハイエンドではないが、Snapdragonの中ではミドルクラスに当たり、前回紹介したAllwinner A523搭載の「MaxPad I8」よりは高いパフォーマンスが期待できる。ベンチマークについては後述する。

メモリは16GBとなっているが、実体は物理メモリ8GB+仮想メモリ8GBだ。中華製タブレットによく見られる表記だが、多くは販売ページ内に内訳を記載しているのに対し、本製品は販売ページにかろうじて「8GB+8GB」という表示があるだけで、一部が仮想メモリである説明がない。紛らわしい表記ということで減点要因だ。

なおメモリ容量の表記が仮想メモリ込みであることが明確に分かるのは本体の設定画面くらいなのだが、今回購入した個体を確認したところ「8GB+8GB」ではなく「8GB+12GB」となっていた。つまり合計20GBと、そもそもの値が違っている。このほか背面にある技適マーク入りのシールも斜めに貼り付けられていたりと、随所にアバウトさが漂っている。

画面のアスペクト比は16:10。前回紹介した「MaxPad I8」のようなiPad mini準拠のアスペクト比ではなく、電子書籍ユースでは少なからず余白も生じる比率だが、解像度はフルHDなので、表示のクオリティ自体は一定の水準をクリアしている。Widevine L1への対応をアピールしていたりと、電子書籍よりもむしろ動画再生を重視しているようだ。

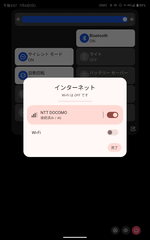

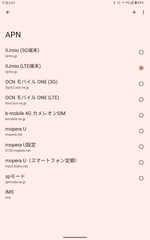

そんな本製品の強みは、SIMカードスロットを搭載しており、LTEに対応することだ。このクラスの製品でLTEに対応しているのは珍しく、外出先に持ち出して使うタフな用途に向いている。一方で、こうした廉価なタブレットで搭載例の多いイヤフォンジャックは搭載していない。

気になるのは前回の「MaxPad I8」で弱点だったバッテリだ。仕様を見る限り、MaxPad I8(6,000mAh)とほぼ同じ6,050mAhということで、値だけ見るとあまり期待できなさそうだが、実機で試したところ意外と持ちはよく驚かされる。詳しくは後述する。

セットアップ手順は素のAndroidそのままで、奇をてらったフローはない。プリインストールアプリはGoogle製がほとんどで、独自アプリはカメラなどごくわずか。スッキリとした構成を好む人にはベターだろう。電子書籍アプリはインストールされておらず、自前で用意する必要がある。

実機を手に持ってまず感じるのが、思いのほかボディに厚みを感じること。もう1つは筐体のエッジが鋭角的で、持ち方によっては手が痛くなることだ。サードパーティから発売されている保護ケースを導入するのが望ましいのだが、そうなると厚みがより増すので悩ましい。

また使い勝手の上でネックになるのが、電源ボタンと音量ボタンの配置が紛らわしいことだ。電源ボタンと音量(上)ボタン、音量(下)ボタンの3つが同じ面に並んでいるのだが、ボタン形状は同一で、しかも音量ボタン同士よりも音量ボタン(上)と電源ボタンの間隔が狭いという、おかしな配置になっている。

そのため電子書籍における、音量ボタンを用いてのページめくりでは、何かと誤操作が多発する。よく見ると電源ボタンには小さなモールドがあり、目視ではほかの2ボタンと役割が異なる=電源ボタンであると判別できるのだが、モールドが浅すぎて指先で凹凸を読み取れない。繰り返し使って慣れるしかないだろう。

なお本体を横向きにした時にスピーカーが左右に配置されるため、動画の鑑賞や音楽の再生などに向いている……と言いたいのだが、音はこもっており、常用するには少々厳しい。せっかくWidevine L1に対応していながらもったいない。スピーカー音量も0と1の間隔が広く、音量を少し絞りたいだけなのにミュートになってしまったりと、使い勝手を考慮していない部分は少なからず見られる。

その一方で驚かされるのは、動作が思いの外きびきびとしていることだ。前回紹介した「MaxPad I8」は、途中でフリーズするなど致命的な問題こそないものの常時もっさりしていたが、本製品は普通に高速で、とても2万円前後の製品とは思えない。ベンチマークでも「MaxPad I8」の3倍近いスコアを叩き出しており、コスパの高さに驚かされる。

では電子書籍ユースについて見ていこう。サンプルには、コミックはうめ著「東京トイボクシーズ 1巻」、テキストは夏目漱石著「坊っちゃん」を使用している。

解像度は1,920×1,200ドット(270ppi)ということで、「Fire HD 8」など1,280×800ドットクラスの製品とは一線を画している。発色についてもクセはなく素直で、ページめくりなどの挙動もスムーズだ。さすがに300ppiを超えるiPad miniにはかなわない部分はあるものの、価格を考えると十分に及第点だ。

多少気になるのは画面がやや暗いこと。同様の問題を抱える前回の「MaxPad I8」のピーク時360cd/平方mに対して本製品は350cd/平方mということで、輝度500cd/平方mのiPad miniの横に置くと明らかに暗い。実環境では直射日光下でもない限り実用上の問題はないのだが、本製品はLTE対応で屋外に持ち出して使う機会もありそうなので、懸念点の1つではある。

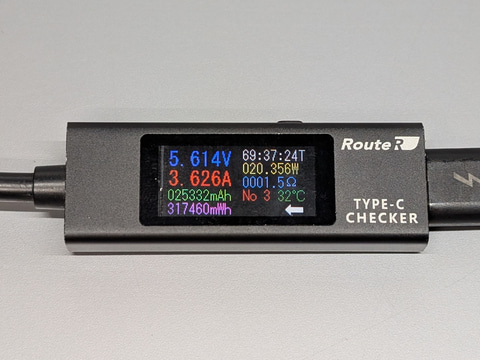

気になるバッテリだが、一般的なタブレットと比べて多少は減りが速いものの、致命的というほどではない。試しに「AbemaTV」で動画を流しっぱなしにしてしばらく放置してみたところ、前回の「MaxPad I8」が2時間後にバッテリが53%まで減ったのに対して本製品は78%だったので、比べ物にならないレベルだ。というよりもこれについては「MaxPad I8」の減りが極端すぎる。バッテリ管理に問題があるのかもしれない。

また前回の「MaxPad I8」が急速充電に対応していなかったのと異なり、本製品は最大18Wの急速充電に対応しているので、いざバッテリ残量が減っても、チャージ可能な環境でさえあればスピーディに回復させられる。付属の充電器およびケーブルが急速充電非対応のUSB Type-A仕様なので、自前で用意しなければならないというだけだ。

以上のように、気になる点はないわけではないが、操作はストレスなく行なえ、かつ懸念されたバッテリ容量がそれほど致命的でないことから、十分使えるというのが筆者の評価だ。顔認証にも対応するほか、LTE対応などの付加価値もあり、トータルではプラスがつけられる。6軸ジャイロ搭載を評価する人もいるだろう。

実売価格はAmazonでは本稿執筆時点で2万3,999円となっているが、定期的にクーポンが出ているほか、セールで値下げされることもあり、筆者が購入した時点では1万6,299円だった。メーカーの信頼性、および長期的に使っていないことから耐久性についての評価は保留とするが、ざっと試用した限りではコスパも抜群で使えるタブレットという評価になりそうだ。