著: 玉置 標本

本屋の数がどんどん減り続けている。今年3月の出版文化産業振興財団の調査によれば、書店が一軒もない市区町村が26%を超えたそうだ。

そんな厳しい状況下にもかかわらず、2021年9月、佐渡島の山奥に小さな本屋が誕生し、現在も営業を続けている。オープンまでの経緯、リアルな経営状況、そして本屋の存在意義を伺った。

佐渡島の山奥に小さな書店『ニカラ』がオープン

その書店『ニカラ』のある場所は、当サイトに掲載された「山間部の集落で一日にドーナツ100個を売ることから始める、シンプルな田舎暮らしが生み出した小さな地域活性化」のドーナツ屋であるタガヤス堂から約50メートルほど先。そちらの記事を先に読んでいただけると助かります。

タガヤス堂の店主である米山耕(よねやまたがやす)さんとの共同経営という形で、妻となった米山幸乃さんが始めたお店だ。

写真右がタガヤス堂、左の矢印のところがニカラ

写真右がタガヤス堂、左の矢印のところがニカラ

このくらい近づくと、なんらかの店なのかもなということがわかる

このくらい近づくと、なんらかの店なのかもなということがわかる

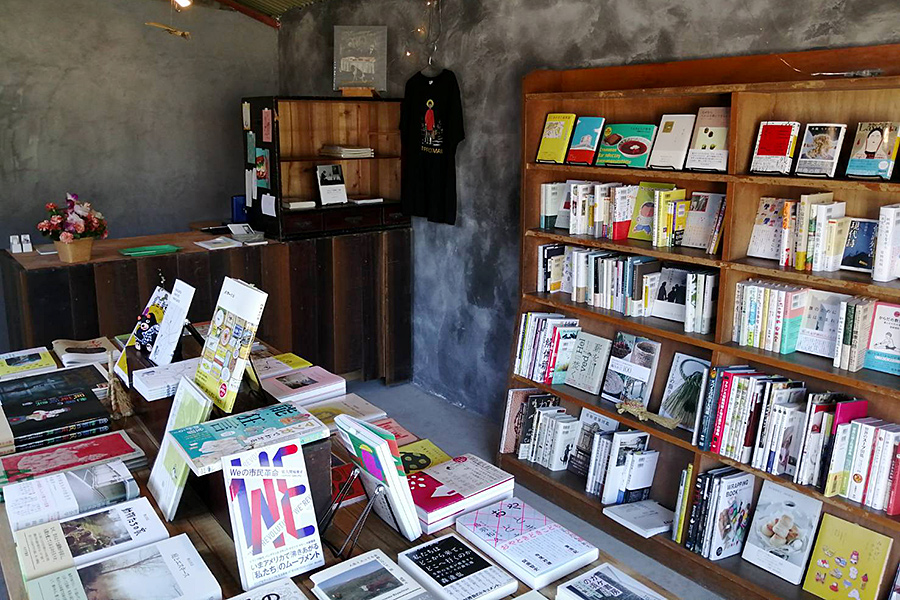

どこにも本屋って書いていないけど本屋です

どこにも本屋って書いていないけど本屋です

風の噂でタガヤス堂のすぐ近くに本屋がオープンしたと聞いて、「あんなところで本屋が成り立つのかな」と正直なところ思った。ドーナツ屋以上に大変そうだ。

そして実際に店舗を見て、「よくわからないけどすごい店を始めたな」と感心したことを覚えている。

ニカラがオープンした経緯

耕さんと幸乃さんが知り合ったのは、2013年の夏。愛媛県出身である幸乃さんが、香川県で行われた『瀬戸内国際芸術祭』で田島征三さんという絵本作家の手伝いをしていた時、新潟県の『大地の芸術祭』で同じく田島さんのサポートをしていた耕さんが訪れたのがきっかけとのこと。耕さんが佐渡に移住する一年前の話である。

そこからなんやかんやあって、2019年の年末に幸乃さんが来島して同居生活を始めた。

2020年の取材時に2人が住んでいた家。隠していた訳ではないのだろうが女性の気配は一切なかった

2020年の取材時に2人が住んでいた家。隠していた訳ではないのだろうが女性の気配は一切なかった

幸乃さんが来島した当初は、本屋をやれるとは思っていなかったそうだ。

米山幸乃さん(以下、幸乃):「佐渡に来る前も本屋に勤めていましたけど、本を読むのが大好きという程ではなく、いつも読んでいるっていうタイプではなかったです。本が好きな人って、本が避難先になっているってタイプも多い気がします。なにかあったときに状況から距離をとって考えたり、休んだりする場所としての読書っていうか。それこそ耕さんはそんな感じだよね。子どもの頃、ずっと図書館にいたって聞いて、うらやましいなぁって思っていました。

私は田舎の出身で、車がないと図書館にも本屋にも行けなかったので、しんどいときに本にアクセスするといいよってことを知らなかったんですよ」

――では、なぜ本屋に勤めていたのですか。

幸乃:「高松に住んでいた時、アパートから徒歩3分くらいのところに大手書店ができて、オープニングスタッフのバイトを募集していたのが本屋で働きだしたきっかけですね。

本屋で毎日新刊に触れているうちに、『あれもこれもおもしろそうだな、読みたい本がいっぱいありすぎる!』って思うようになって。

今まで好きな作家の小説ばかり読んでいたのが、色んな作家の色んなジャンルの小説、エッセイやノンフィクションとか、幅広く読むようになりました。仕事が終わって、『あ~疲れた、本買って帰ろ』みたいな」

――バイト代をバイト先で使っちゃうスタイルだ。

幸乃:「自分がおもしろいと思った本を表紙が見えるように置いて、それが売れるとすごく嬉しくて。アルバイトでしたけど、文芸書の棚を任せてもらえていたので、やりがいがありました。

そこから小豆島にある本屋の雇われ店長に転職しました。発注も棚作りもひとりでやっていたので、大きな書店とはまた違うおもしろさがありましたね。観光地の施設だったので、小豆島、瀬戸内にまつわる雑貨も扱ったりして。本と雑貨が半々くらい」

――楽しそう。

幸乃:「自分なりに頑張っていたけど、会社の意向に添えなくて悩むこともあって、行き詰まりを感じていました。いつか耕さんと一緒に暮らしたいなと思っていたし。

小豆島では大家さんの自宅の2階に住まわせてもらっていたんですよ。愉快な方で、料理を教えてもらったり、一緒にテレビを観たり、大家さんのお友だちの家でバーベキューしたりして。でもその大家さんから、急に出ていってくれと言われたんです。『ここにずっといても仕方ないだろうし、好きな男がいるんだったら今すぐ行けばいいのよ!』って」

――ずいぶん急展開ですね。

幸乃:「それで耕さんに『佐渡へ行ってもいいですか』って聞いたら、『いいよ』みたいな感じだったので来ました。大家さんが背中を押してくれなかったら、自分から一緒に暮らしたいと伝える勇気は出なかったかもしれないです」

――それまで佐渡に来たことはあったのですか。

幸乃:「旅行で2回くらい来ていたけど、知り合いは誰もいなかったので、しばらくは近くに住んでいた米農家の伊藤君(こちらの記事参照)だけが友達でした」

ニカラでは伊藤君の本も売っています。すごくおもしろい本なので買おう

ニカラでは伊藤君の本も売っています。すごくおもしろい本なので買おう

――移住してすぐにニカラをオープンさせた訳じゃないですよね。

幸乃:「タガヤス堂は耕さんが1人でやりたいっていう意向が強かったので、最初はスーパーの鮮魚売り場でバイトをしていました。真夏の暑い日も、雪の降る寒い日も、片道1時間かけて徒歩で通って」

――遠い。

幸乃:「本屋をやるきっかけは、月一で来る農協のチラシを見ていたら、中古の農機情報とかに混ざって、ここの物件が賃貸で載っていたんです」

――ここってそもそもなんだったのですか。

幸乃:「タガヤス堂の隣にガソリンスタンドがあった頃の倉庫だったみたいです。前からあそこの建物はかわいいよねって2人で言っていたら、実は借りられるらしいぞとわかって。それが2020年12月。

とりあえず大家さんに相談しに行って、中を見せてもらったら、『いいじゃん!』ってなって。今考えれば、よくそう思ったなっていう物件ですけど」

店舗用としては一切想定されていなかった物件なのでは。写真提供:ニカラ

店舗用としては一切想定されていなかった物件なのでは。写真提供:ニカラ

米山耕さん(以下、耕):「本当にただの箱ですからね。当時は電気も来ていなくて」

幸乃:「すぐに借りることにして、元左官のおじさんに手伝ってもらって漆喰を塗ったり、集落の方に入り口の戸をつけてもらったり、自分たちで棚を作ったりして、2021年9月25日にニカラをオープンさせました」

中の荷物をどかした状態。ただの箱だ。写真提供:ニカラ

中の荷物をどかした状態。ただの箱だ。写真提供:ニカラ

半年以上かけてDIYでの店づくり。写真提供:ニカラ

半年以上かけてDIYでの店づくり。写真提供:ニカラ

手作りの棚などを設置。写真提供:ニカラ

手作りの棚などを設置。写真提供:ニカラ

オープン当初の店内。まだ棚が少しスカスカしている。写真提供:ニカラ

オープン当初の店内。まだ棚が少しスカスカしている。写真提供:ニカラ

――最初から本屋にしようと思って借りたのですか。

幸乃:「うーん、前職の本屋を辞める時に、またいつかやりたいなとはどこかで思ってたんですよね。ただ佐渡の山奥に本を買う人はそうそういないだろうと思っていたので。

その頃はバイトもやめていて、私のやることがないと精神的に落ち込んでしまう。タガヤス堂も次の展開を模索していて。だから、とりあえず物件を借りようってなって、そこから何ができるかを考えて」

――何屋をやるかは置いておいて、とりあえず借りてみたと。

幸乃:「最初は拾ってきた石でも売ろうかって言っていたよね」

耕:「石を売るなんて、つげ義春の『無能の人』みたいじゃんって。そのイメージもあって、僕はなんか訳わかんない店をやろうって思っていました」

幸乃:「でも基本的に店に立つのは私だから、まずは本を仕入れようと。そうしたら、案の定置きたい本が多すぎて、どんどん本が増えていきました。ちょうどその頃結婚して、親戚のみなさんからご祝儀をいただいたので、一瞬お金持ちになった気がしてちょっと調子にのっていたんでしょうね。本の仕入れに使ったと知ったら怒られそうだけど」

――すごい経緯ですね。

幸乃:「それで結局、石とかは売らないまま、現在に至ります。でもなぜか石は店の外に増えています」

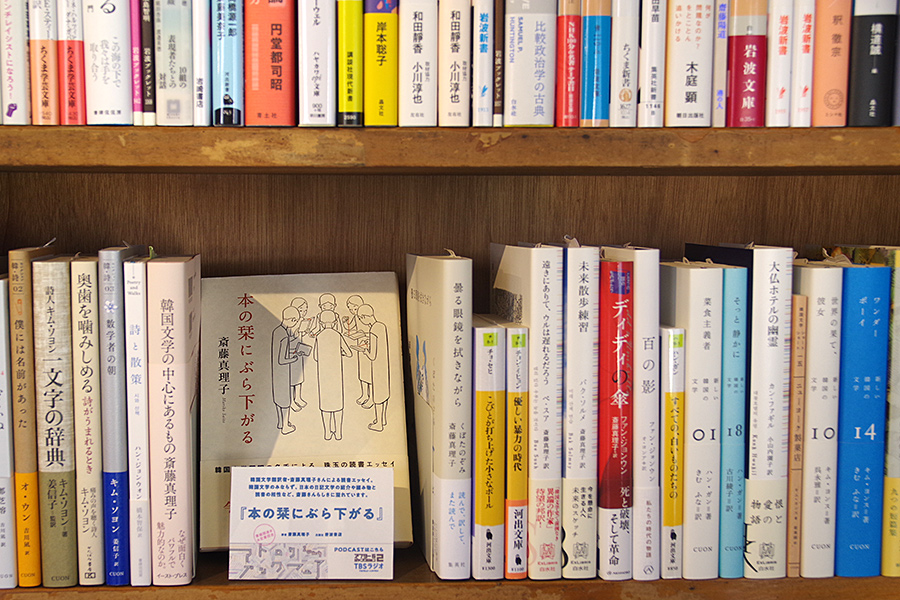

オープン当初から3倍くらいに増えたという本

オープン当初から3倍くらいに増えたという本

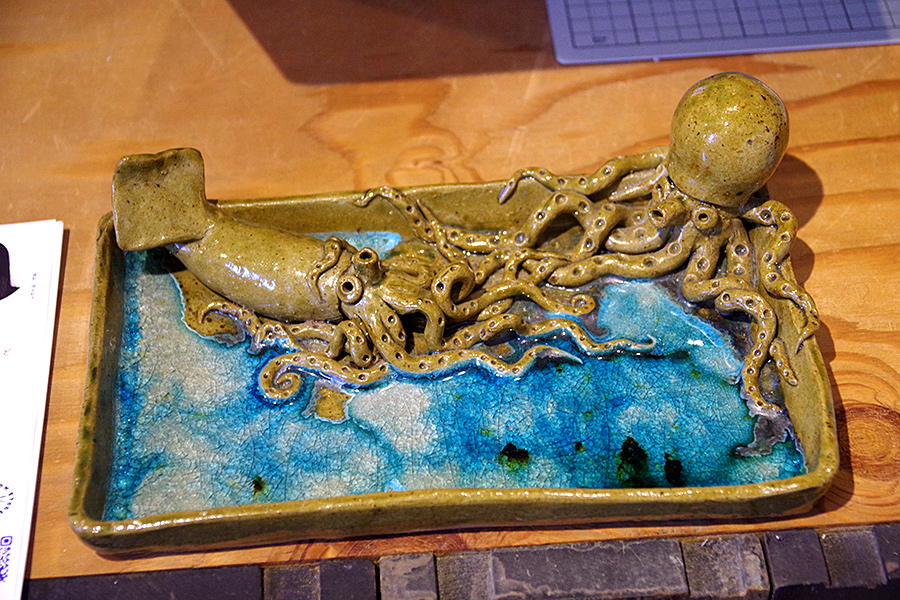

開店祝いにいただいたというかっこいい手作りのトレイ

開店祝いにいただいたというかっこいい手作りのトレイ

ニカラのリアルな経営状況

ニカラの営業日は、月、木、金、土の週4日が基本。火と水はタガヤス堂と合わせて休業日とし、日曜日は地元の図書室でアルバイトをしているそうだ。

頻繁に棚の入れ替えをして、お客さんと本との出会いを増やそうと励んでいる。私の本もあるので買ってください

頻繁に棚の入れ替えをして、お客さんと本との出会いを増やそうと励んでいる。私の本もあるので買ってください

――ニカラがオープンして、お客さんは来ましたか。

幸乃:「『こんなに来てくれるんだ!』って感じです。想定がゼロだったので」

――ゼロって。意外と本好きの人がいたぞと。

幸乃:「佐渡でたくさん本を読むのは自分たちしかいないんじゃないかくらいに思ってましたけど、全然そんなことなかった。『ベルベル語とティフィナグ文字の基礎』という本を注文してくれる人がいたり。こっちが読もうと思って読めていない本を、ことごとく先に読んでいる人がいたり。教えてもらうことばっかりですね。

図書館司書の方もいらっしゃって、店に来てくれるときには本の情報交換をしています。おもしろい絵本をたくさん知っているんですよ。本にまつわる仕事をしている人と話ができるのは心強いです。

ここが儲かってないのを知ってるから、応援の意味で、買いたい本をわざわざうちで注文してくれるというお客さんもいます。情けないんですけど、本当にありがたいです」

――通販サイトや他の書店ではなく、多少取り寄せに時間がかかってもニカラに頼むと。どんなお客さんが来るのですか。

幸乃:「観光の人は少なくて、ほとんどが佐渡の人ですね。

どこまでを常連といっていいのか難しいですが、頻繁に買いに来てくれる人は15人から20人ぐらい。1年に1回ぐらい来てくれる人もいますね。来てくれると『おぉっ!』て。うれしいです」

――車で横を通っても、なかなか本屋だと気づかれなそうですよね。

幸乃:「前は本屋だとわかる看板があったんですけど、風で飛ばされて壊れてしまって。

わざと人を寄せ付けないようにしてるように見えるって言われることがあるので、全然、そんなつもりじゃないので、早く作り直すつもりです」

壊れてしまった看板。写真提供:ニカラ

壊れてしまった看板。写真提供:ニカラ

――ちなみにお客さんって、一日どれくらい来るもんなんですか。

幸乃:「もちろん日によりますけど、平均すると5人くらいになるのかな。でも一度

に何冊も買ってくれる人が多いです。

ふらっときて買っていく人が多いですけど、注文をしてくれる人もけっこういますね。特にご年配の方だとネットで注文というのも難しいので、新聞広告の切り抜きを持ってきて取り寄せしてくれたり。そういうふうに使ってくれるのは想定していなかったので、すごくうれしいです」

――いくらインターネットの通販が普及しても、それを使える人がすべてではない。本を取り寄せるためのインフラとして機能しているんですね。

Instagramで紹介した本を買いに来てくれたという地元の方がちょうど来店されるという、本屋冥利に尽きる瞬間を目撃。「こういうことがあるとなんとかやっていける。多分喜びのハードルがすごく低いんですよ」

Instagramで紹介した本を買いに来てくれたという地元の方がちょうど来店されるという、本屋冥利に尽きる瞬間を目撃。「こういうことがあるとなんとかやっていける。多分喜びのハードルがすごく低いんですよ」

交流の場ではなく、あくまで本屋であるという自負

本というものは生鮮食料品のように、必ずしも毎日必要とするものではない。また本以外にも多様な情報コンテンツが存在する時代である。そのため店には寄りたいけれど、買うものは特にないという人もいるようだ。

幸乃:「店でおしゃべりして帰るとか、店の前で燻製するとか、石を積んで帰るとか、バイオリンの演奏をするとか、そういう人もいますね。夏になったらみんなでスイカを食べたり」

――本屋は飲食店じゃないから、注文をしなくても無料でいることができてしまう。その気軽さの良し悪しは難しいですね。

店の前がいつの間にか憩いの場になっている。写真提供:ニカラ

店の前がいつの間にか憩いの場になっている。写真提供:ニカラ

なぜかきれいな石が持ち寄られるようになってきて、それを積む人も来るようになった

なぜかきれいな石が持ち寄られるようになってきて、それを積む人も来るようになった

『山羊』だそうです。この石を売ればいいのに

『山羊』だそうです。この石を売ればいいのに

バイオリンを弾く人。写真提供:ニカラ

バイオリンを弾く人。写真提供:ニカラ

幸乃:「でもうれしいんですよね。こういうふうに、ニカラで遊んでくれるっていうのかな。それぞれ勝手に遊びはじめて、勝手に交流して、気づいたら友だちになっていたりするんですよ。

別々に来ていた人が一緒に来るようになったり、山を登ってたり、釣りに行ってたりして。居合わせた人同士が本の紹介をし合うこともあります。

私は、ここが交流の場だと謳いはしないけど、私なりに真面目に本屋をやる中で、そこで交流が生まれるんだったら、それはすごくいいなと思う」

――本屋に来た結果としての交流であってほしいと。

耕:「僕も幸乃さんが、本屋であろうとしてることってかなり大事だと思うんです」

幸乃:「約束をしなくても、行けば開いてるっていうのが店のいいところですよね。

それに、ふらっと話しに来た人も本を買わないわけじゃないんですよ。ふと思い出して、立ち寄ったついでに注文してくれたり。毎回本を買うわけではなくても、よく行く場所が本屋だから購入に至ることがあるのかもしれないなって」

――本って買うか買わないか迷うものがたくさんありますからね。

幸乃:「なんとなく店に来てしゃべっているときに、棚に並んだ本が無意識に目に入っているかもしれないですよね。こういう問題意識を持ってる人がいるんだな、と気にかけるきっかけになるかもしれないじゃないですか。ニカラは、社会問題、政治や戦争について書かれた本が多いので、関心がないと手は伸びないかもしれないけど、目には入る可能性がある。

店内で、選挙のことや差別問題について、今起こっている戦争について、話していることもあります。すぐに具体的な解決策が見つかるわけではなくても、話せる場があるってことが救いになると思っていて。

最初は『純粋に本を売る場であらねば』と思って、色んな人が色んな使い方をしてくれるっていう広がり方を受け入れてもいいのか迷ったこともあったんですけど、今は、これがニカラってことでいいのかなという気持ちになっています。

もちろん、一番いいのは本がたくさん売れることですけど、お客さんから、ニカラのおかげで佐渡の生活が楽しくなったって言ってもらえると、この場所にニカラの看板を出した意味があるのかな。その看板は風で飛ばされて壊れちゃったんですけどね」

私の山菜や釣りの師匠である村田さんは『「いき」の構造/著:九鬼周造』を注文したそうだ

私の山菜や釣りの師匠である村田さんは『「いき」の構造/著:九鬼周造』を注文したそうだ

本屋を営むことの醍醐味

――仕入れる本の方針みたいのはあるのですか。

幸乃:「それがないんですよね。何を仕入れたらいいのか未だによくわかんないです」

――自分が好きな本と佐渡の人が欲しがる本とは違うだろうから、仕入れは難しそうですね。返本もできないし、置く場所に制限もあるし。

幸乃:「店を続けるうちに、草花、野鳥観察、山岳エッセイは手に取る方が多いとわかってきたので、開店当初に比べてかなり冊数が増えてきましたね。でもキノコの本はあんまり売れてないな。キノコの図鑑とか『きのこのなぐさめ』とか」

――難しいものですね。

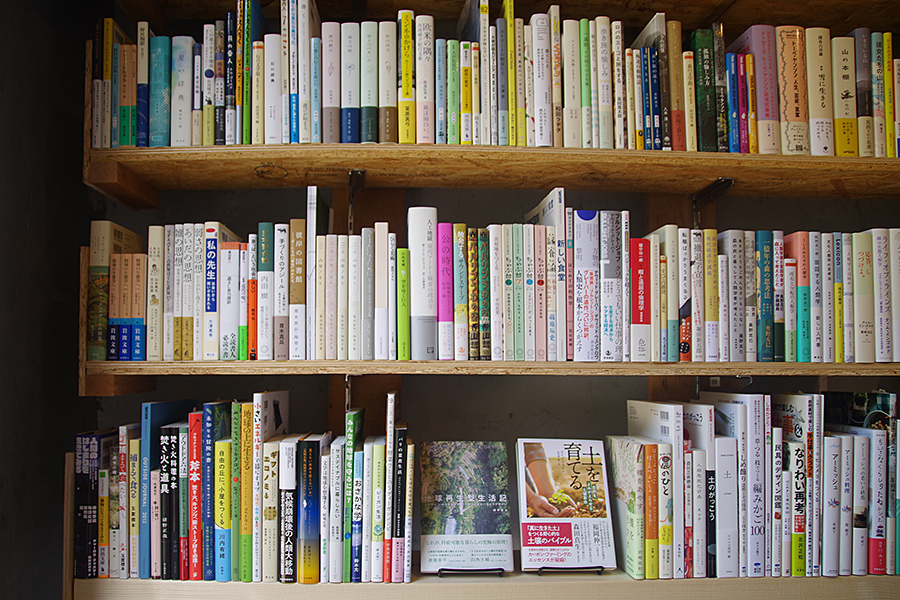

佐渡の暮らしに合わせて仕入れた本の数々

佐渡の暮らしに合わせて仕入れた本の数々

観光客には『旅をする木/著:星野道夫』がよく売れているそうだ

観光客には『旅をする木/著:星野道夫』がよく売れているそうだ

幸乃:「入れても入れてもまだ足りないなっていう気持ちになります。お客さんが取り寄せで注文をしてくれるのはすごくありがたいんですけど、私が選んだ本の中には求めていた本がなかったんだ、後手後手にまわってるな~、もっと選書の精度をあげたいな~って反省します」

――本は本当にキリがないですからね。新刊とかの仕入れってどうやるんですか。

幸乃:「他の本屋の方はどうしてるんですかね。私は週に1回、取引先とか出版社のホームページを見て仕入れていますけど、こんなやり方で大丈夫なのか自信はないです。

前職の小豆島の本屋は、ほとんど観光客しか来ない店だったのですが、ニカラは住んでいる人のための店にしたいなと思っていて。

例えばSFが好きなお客さんがいたら、おもしろそうなSFの新刊を入れてみようとか。あの人が読んでくれるかなって想像して仕入れるのがやっぱり楽しいですね。もちろん、狙い通りに売れないこともあります。本屋としてまだまだです」

――でもそれはそれで、その本をまた別の人が手に取りますから。

幸乃:「そうなんですよ! そのあたりが本屋の楽しいところだと思うし、自分の好みだけで仕入れると偏っちゃうので。やっぱり常連さんの顔が浮かんで、その人の好きな本を思いながらじゃないと仕入れない本もあるじゃないですか。自分は読まないけどあの人なら読むかもって。そういう本が増えていくことで、ニカラが本屋としてもっとおもしろくなると思います」

――なるほど。

幸乃:「前から知っているおじさんが本格的な料理本を買ってくれたことがあるんですよ。実は料理がすごい好きだって教えてくれて。顔見知りだけど、どんな人なのか深く知らなかったのが本屋をやっているとわかるっていうこともある。本を通してあらたな一面が見えたりすると興奮します」

――ところでニカラは冬もやってるんですか。

幸乃:「やってます。煙突から薪ストーブの煙が上がってるだけで、集落の人が喜んでくれるので」

――人の営みを感じるのですかね。

幸乃:「農家をしている方で、仕事が少なくなる冬だけ来る常連さんもいます。農作業が落ち着くと注文をしてくれて、それが届くとまた次の注文をしてくれる。ビジネス書や話題書を中心にたくさん注文してくれるんです。それで春になると、『また来年!』って来なくなる」

――農閑期の冬だからこそ本屋が必要っていう人もいるんですね。

冬の農閑期だからこそ本を必要とする人もいる。写真提供:ニカラ

冬の農閑期だからこそ本を必要とする人もいる。写真提供:ニカラ

煙突から上がる煙を見ると集まってくる人も多いそうだ。存在証明の狼煙でもある。写真提供:ニカラ

煙突から上がる煙を見ると集まってくる人も多いそうだ。存在証明の狼煙でもある。写真提供:ニカラ

ストーブに使う薪は、近所に住む大山さんが用意してくれるそうだ。写真提供:ニカラ

ストーブに使う薪は、近所に住む大山さんが用意してくれるそうだ。写真提供:ニカラ

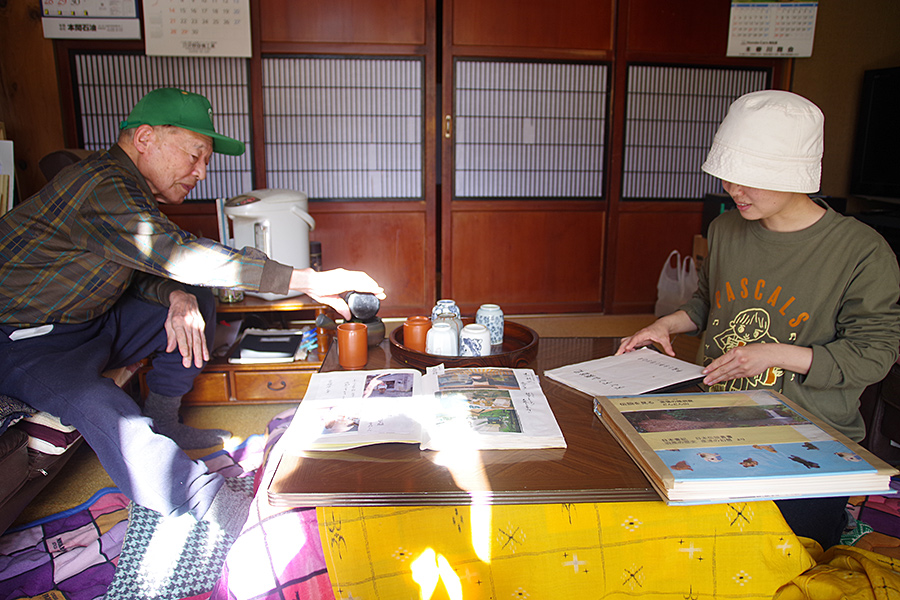

左が大山さん。せっかくなのでお邪魔させていただいた

左が大山さん。せっかくなのでお邪魔させていただいた

ニカラができたからこそ生まれた出会い

――個人経営の本屋だと返本ができないとか聞きますけど、そういうものなんですか。

幸乃:「うちは基本買い取りですね。返本できないから、売れない本はずっと在庫。少しですが、委託でやらせてもらっている出版社もあります」

――それは大変だ。とても失礼な質問ですが、商売として成り立っていますか。

幸乃:「ニカラ単体では、全然成り立ってないです。家賃とかの維持費は安いけど、仕入れと売り上げがトントン。全体では若干マイナスかも。

でも最初から大きなマイナスじゃなければいい、本屋を存在させるっていうことを目標にしていたから。タガヤス堂の売上がちゃんとあって、一緒に生活しているからこそ本屋が続けられています。

でも、あんまり余裕はないな~。たまたま店のオープンと同じタイミングで家も買っていて、おかげで二人の貯金が全部なくなりました」

耕:「家にも手をかけたいし、ニカラとタガヤス堂でやりたいこともまだまだあるから、経済的にはシビアですね。だから、なかなかニカラで本が買えません。タガヤス堂の売上を上げることだけに振り切れば、あと一割か二割くらい増やせるかもしれないけれど、そうすると自分がいいなと思える店の在り方から離れてしまうし、生活を楽しむ余裕もなくしてしまうと思います。それだと、せっかくここに暮らしている意味もわ

からなくなりそうなので。

いつかニカラでたくさん本を買うんだって思いながら生きています。でもニカラからは、お金に換えられないものをたくさんいただいているから」

――どんなものをいただきましたか。

耕:「それまで僕の人間関係は、ほとんどこの集落近辺だけで完結していたんですよ。島の遠くからドーナツを買いに来てくれるお客さんもいるけど、友達的な人が本当に少なくて。

前から知り合いではあったけど、親しくなったのはニカラを始めてからっていう人も多いです。タガヤス堂だけだと、もし気の合いそうなお客さんが来ても、仲良くなるまではなかなかいかなかったと思うので」

――それはお金に換えられないものですね。ドーナツを受け渡しするだけだと、ちゃんと喋る時間もないし。

幸乃:「ニカラを始めて3年目ですけど、こんなに色んな人が佐渡にいるんだって日々驚いています。観光の人かなと思って『どこから来たんですか』って尋ねたら『佐渡の山の中に住んでいます』って言われて。その方は韓国の文学作品が好きで、この店の棚に揃っていると喜んでくれました。

これまで自営業の人と知り合う機会はあったけど、そうじゃない人とはなかなか知り合う機会がなかったので。知らなかっただけで、素敵な人がいっぱいいるんです」

関心のあるお客さんが多いからと韓国文学が揃っている

関心のあるお客さんが多いからと韓国文学が揃っている

耕:「前よりも佐渡の広さをより感じるようになりました。こんな人がいるんだとか、全然知らない地域もあるんだなって。ニカラのおかげで人間関係が広がって、もっと生活を楽しめる具体的な方法も見えてきた気がします」

――ここに本屋を存在させる意義はありますね。

幸乃:「今のところ収支はちょっとマイナスだけど、本屋をやってる意味はあるんじゃないかな」

耕:「僕にとっても、めちゃくちゃある」

幸乃:「たまに『本屋は趣味でしょ』って言われます。でも趣味だけでやれるほど楽じゃないから、自分なりに何かの意義を感じてやってるんだと思います。

仮に1人でもお客さんがいたら、その人が喜んでくれるなら続けたい。幸い、そういう人が20人ぐらいは思いつくので、その人たちのためにやり続けたい」

――店がなくなったら困る人、寂しがる人がいる。

幸乃:「ニカラがなくなったら、私が一番寂しくなるなという気もしますけど。

でも、タガヤス堂ありきで運営している後ろめたさがあるんですよ。本の売上だけでなりたっていない店が本屋を名乗っていいのかとか、求めてくれる人が少ないのにこの先も続けていけるんだろうかって、よく不安になるんです。他の地域の、他の本屋と比べても仕方ないんですけどね。ここで続けたいなら、私たちのやり方で続けていくしかないし。

田口史人さんという方がいて、私も耕さんもすごく影響を受けているのですが、前に『続けていったら意味は見えるから、やっぱりまずは続けることじゃないか』って言ってくれて、その言葉を大切にしています」

――別に誰かに迷惑を掛けている訳でもないし。

幸乃:「もう辞めたほうがいいかなって弱気になることもあるんですけど、その度に『ニカラを辞めてまで欲しいものってなに?』って話し合っていますね」

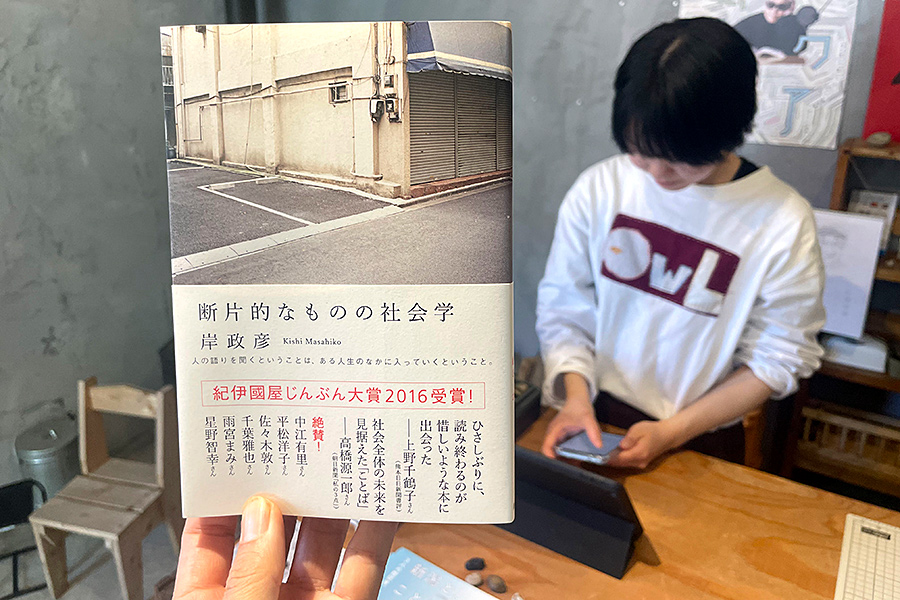

ニカラができて初めて売れた本だという「断片的なものの社会学/著:岸政彦」を購入した

ニカラができて初めて売れた本だという「断片的なものの社会学/著:岸政彦」を購入した

これからの佐渡への不安

――佐渡の暮らしはどうですか。

幸乃:「佐渡産の旬の食材が手に入りやすいのがうれしいです。そもそも素材がおい

しいので、料理が得意じゃなくても満足度が高くなるので助かる。

あとなんだろう、人が少ないところがいい。でも結構、行き詰まり感はあります。本が売れないと悩むし。移住しやすいところなのかというと疑問符があって、『みんな佐渡においでよ!』とは気軽に言えない。他の人が住みやすいかは正直わからない」

耕:「僕は佐渡っていう単位では考えてないかも。家を買ったのは、ニカラとタガヤス堂がある集落の隣の隣の集落。田舎特有の息苦しさがイメージとしてあるじゃないですか。プライバシーがないとか。

でもこの集落はそれがない。多分みんな忙しいので、 何かイベントがあるときと月1回の常会だけ集まって、美味しいものを食べて飲んで、解散したらまた1カ月会わないみたいな距離感がすごく居心地よくて。

みんな人生が楽しそうだから、それを見てるとこっちも楽しいみたいな。僕は大勢の集まりが得意じゃないんですけど、集落の集まりは好きです。14時から22時まで宴会が続いたりするんですけど、おもしろいんですよ、なぜかあっという間。僕、お酒飲まないのに」

幸乃:「その分、私が飲んでます」

耕:「佐渡全体はわからないけれど、この集落に住めたのはよかったと思います」

スーパーで売っているアマエビの鮮度がすごい

スーパーで売っているアマエビの鮮度がすごい

幸乃:「佐渡に来る前は、休みの日にやることといえば本屋に行くことと映画を観ることだったので、佐渡に来て何をして過ごせばいいか分からなくて、正直、途方に暮れることもありました。だから家の片付けと仕事ばかりしていて。

でもニカラのお客さんが教えてくれて、外に出て遊ぶのが楽しくなってきました。みんなで焚き火したり、夜光虫観察したり、玉置さんの本を読んで、カラシナの種からマスタード作ったり」

耕:「僕もニカラのお客さんに教えてもらって、釣りを少しするようになりました。うちに集まってごはんを食べることも多いよね」

突然大量のタケノコをもらったりする日常

突然大量のタケノコをもらったりする日常

幸乃:「あと、最近は本屋ならではの可能性も広がってきていて、希望を感じています。読書会をしたり、数人で本を作ったりし始めていて、これからそういう活動をどんどんやっていきたいと思っているところです」

耕:「街に憧れてしんどいときもあったけど、今は、ここでできることをやろう、そのために力をつけようって前向きに思っています」

米山家で晩御飯をいただいていたら、猫が膝に乗ってきて感動

米山家で晩御飯をいただいていたら、猫が膝に乗ってきて感動

幸乃:「でも佐渡の少子化が止まるとは思えないし、高齢化はどんどん進む。今は80代とか90代の人と喋るのが本当に楽しいけど、その人たちが10年後、20年後にいるかっていうと、現実的に難しいじゃないですか。

今はいいんですよ。だから、今のうちにしっかり話を聞いて残したいな、みたいな焦りがあって」

耕:「そういう記録を残すのであれば、もうロスタイムだと思います。本当に」

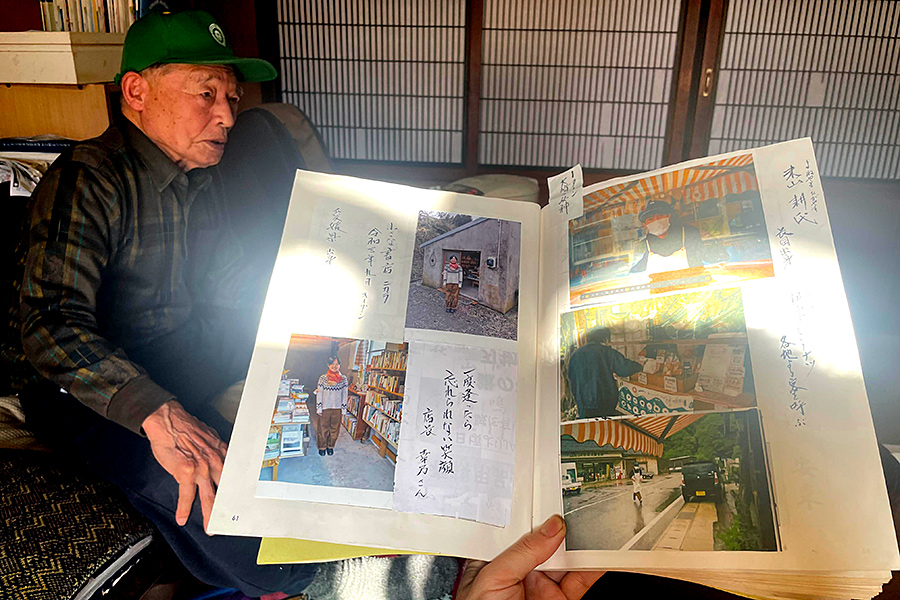

ニカラのストーブで使う薪を用意してくれている大山さんは97歳。自作のアルバムブックには、タガヤス堂やニカラのオープンが記されていた。幸乃さんが書いた大山さんのエッセイはこちら

ニカラのストーブで使う薪を用意してくれている大山さんは97歳。自作のアルバムブックには、タガヤス堂やニカラのオープンが記されていた。幸乃さんが書いた大山さんのエッセイはこちら

大山さんから『日本書紀』に登場する、鬼を閉じ込めたという伝説の洞窟を探した冒険談を聞かせてもらった。可能であれば私もこういう話の聞き書きを残したい

大山さんから『日本書紀』に登場する、鬼を閉じ込めたという伝説の洞窟を探した冒険談を聞かせてもらった。可能であれば私もこういう話の聞き書きを残したい

幸乃:「だからその近い未来が怖い。その時に自分はどういう気持ちで佐渡にいるのか、いられるのか、不安です。

今はここにいることに価値を感じてるけど、その価値は私にとってはここで生きている人たちだから。その人たちがいなくなったらどうしようっていう」

ニカラという名前の由来は、ジョージアの画家であるニコ・ピロスマニの愛称で、その人の伝記映画『放浪の画家ピロスマニ』に出てくる店をイメージしているからだそうだ

ニカラという名前の由来は、ジョージアの画家であるニコ・ピロスマニの愛称で、その人の伝記映画『放浪の画家ピロスマニ』に出てくる店をイメージしているからだそうだ

やっぱり本屋という商売は簡単ではなく(どんな仕事もそうですが)、ましてや山の中で利益を出そうとするのは難しい。それでも本屋には本屋ならではのやりがいがあり、その存在を必要とする人は確実にいる。煙突から立ち上がる煙に安らぎを覚える人もいる。

個人的な希望としては、店の前に集まってきたきれいな石を売ってほしい。拾ってきた流木とか、木の実とか、手作りの棍棒なんかでもいい。

今度ニカラを訪れたとき、幸乃さんのがんばりで本屋としてより充実しているのか、耕さんが当初思い描いた訳のわからない店に近づいているのか。どちらにしても楽しみだ。

■X:https://twitter.com/nicalastore

■Instagram:https://www.instagram.com/nicala_store

【いろんな街で捕まえて食べる】 過去の記事