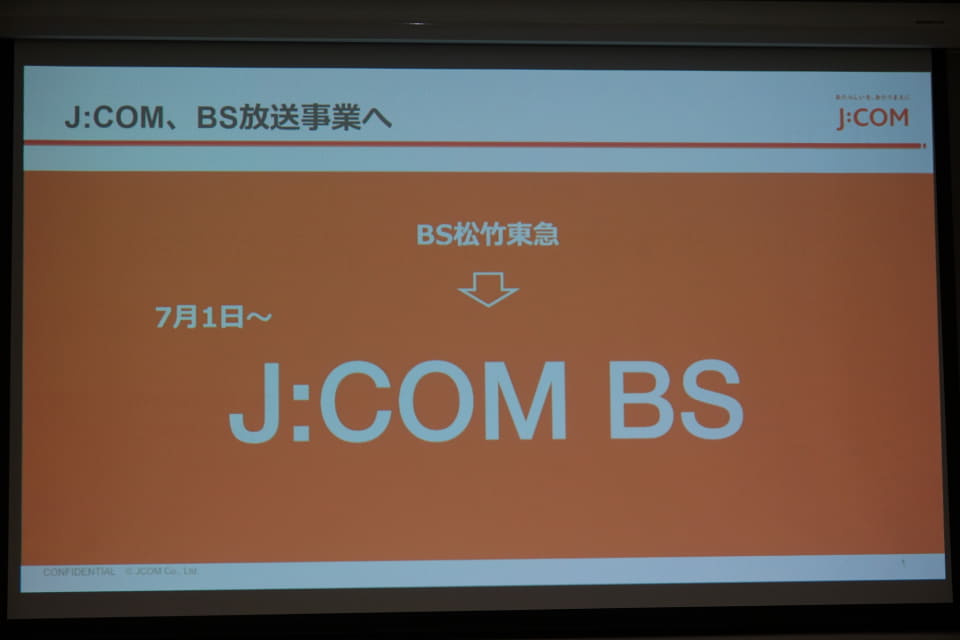

JCOMは18日、BS松竹東急の全株式を7月1日に取得し完全子会社化することに合意したと発表した。BS松竹東急が運営しているBS放送「BS松竹東急」は6月30日で放送終了予定だったが、7月1日10時以降はJCOMの傘下で新社名「JCOM BS」、チャンネル名「J:COM BS」として引き続き放送される。

今回は、事業継承ではなく現在放送事業を営んでいるBS松竹東急自体をJCOMが取得するかたち。放送免許などの譲渡などは発生せずあくまで株主が異動するのみで、チャンネル番号などは変更されない。番組編成も、当面はBS松竹東急のものが引き継がれる一方、JCOMのコンテンツとのシナジー効果も狙っていきたいとJCOM代表取締役社長の岩木陽一氏は説明する。

岩木氏は、今回の株式取得と完全子会社化について、BSとCSの市場環境の変化に注目し、「CS放送市場は縮小する一方、BS市場は年々拡大してきている」と指摘。JCOMはBSとCSの双方でチャンネル運営に関わっているが、これまでのノウハウを活かしつつ、拡大傾向にあるBS放送のチャンネルを拡大することで、事業の持続的成長に繋げる狙いがある。

JCOMでは、ユーザーのテレビに接続されているセットトップボックス(STB)から、ユーザーの許諾の元視聴データを収集している。およそ260万世帯の視聴データを分析しているといい「ユーザーが何を見ているか、どこで離脱しているかなどを分析できる」(岩木氏)ため、J:COM BSにおいてもSTBからのデータを番組放送などに活かすことができる。あわせて、JCOMのアセットを活用した広告営業、番組調達を進めるなどで、今年度の黒字化を目指すとした。

一方で、「配信サービスの拡大」と「新規BS局の苦戦」という問題点もある。

配信サービスの拡大について、岩木氏は「日本は地上波に対する支持が強い」と、放送に対する一定の需要があると説明。テレビ放送から配信にすぐにシフトすると考えておらず、徐々に進む配信事業の成長につなぐべく、BS/CS放送の事業基盤を強化していくと、この取り組みの意義を説明する。

また、BS松竹東急が開局した際、同時に開局した2局(BSJapanext、BSよしもと)とともに苦戦している現状がある。リモコンキーIDの設定が無く直接チャンネル番号を入力しないといけないなど、後発局ならではのデメリットが指摘されているが、岩木氏は「BS放送は、ザッピングに見られているというデータがあるので、かなり伸びる余地があると思う」とコメント。コンテンツを拡充させれば、まだまだ視聴者数が伸びていくと判断したとしている。

メディア・エンタテイメント事業部門執行役員の笹島一樹氏は、BS松竹東急を買収するねらいとして「視聴習慣を持っている視聴者が一番の財産」と指摘。視聴習慣を持っているユーザーは、番組内容にそこまで大きく左右されないため、これを引き継げることに今回の買収に大きな意義があると説明する。このねらいもあり、現在の番組編成から似たようなジャンルのものでなるべくそろえていきたいと話す。

その一方、番組のライセンスの問題などもあり、たとえばBS松竹東急の番組がほかのJCOM運営チャンネルや配信に、またその逆の取り組みについては、決まったことはないという。新たな自社制作の番組作りやJCOMのケーブルテレビで放送されている独自放送のコンテンツなどローカル番組の放送について岩木氏は「すぐにということはないが、今後あると思っている」と、将来に含みを持たせた。

今回、記者向けに説明会が行われたが、チャンネルの新しいロゴは発表されなかった。会社自体を傘下に収める形となるため、事業の引き継ぎなどは発生しないものの、編成にも大きな手は加えられない見通しだ。

一方、BS松竹東急自体は、一度放送終了が決定しており、放送終了に向けて動き出しているものもある。BS松竹東急の従業員も退職に動いている可能性や、新しいチャンネルの営業活動自体も今日の発表から本格的に動き出す格好だ。

このため、J:COMらしい「J:COM BS」となるにはまだ時間がかかる見込み。テレビ放送の改編期となる9月~10月の動きに注目したい。