蒼空に浮かぶ月のように――。

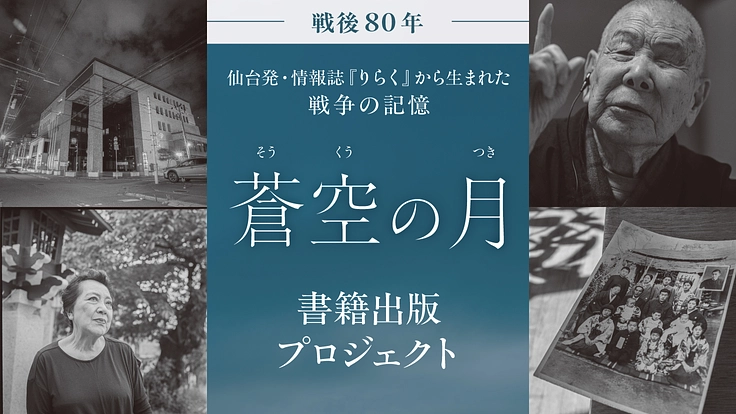

皆さんはじめまして。私たちは、宮城県仙台市で月刊情報誌『りらく』を発行している(株)プランニング・オフィス社です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

情報誌『りらく』とは

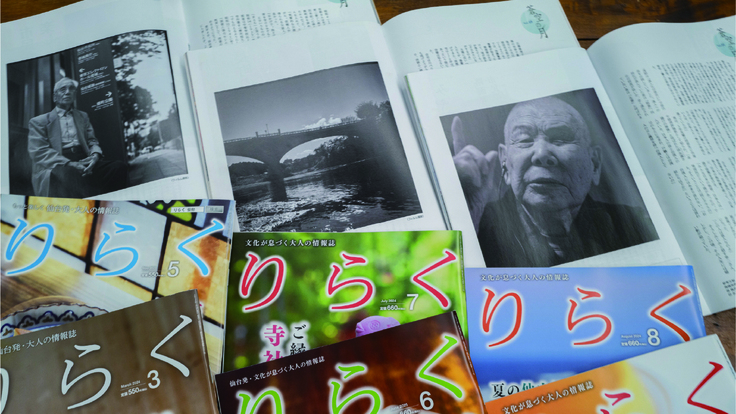

1998年8月から発行している地域に密着した大人の生活情報誌。

宮城県を中心とした地域の食・旅・人・歴史・文化等アクションのきっかけや生き方の参考になるような、大人の心に響く幅広い情報を月刊で届けています(毎月28日発行)。

創刊からまもなく27年、現在は「仙台発・文化が息づく大人の情報誌」とのキャッチフレーズのもと、これまで気づかずにいた地域の魅力を再発見し、地域へのさらなる愛着や誇りの醸成につながる、心豊かな暮らしを応援する誌面づくりに力を入れています。

https://www.riraku-sendai.co.jp/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

戦後80年に際し、『りらく』で毎月連載している「蒼空の月」を再構成し、書籍として発行しようとこのプロジェクトを立ち上げました。

■『蒼空の月』とは

平成28(2016)年のある日、当時、情報誌『りらく』の編集長を務めていた浅井宣夫は、仙台在住の写真家・宍戸清孝さんに1本の電話を入れました。

後日、宍戸さんのアシスタント兼フリーライターをしていた菅井理恵さんも加わって行われた打ち合わせの際、浅井は「こういう世情だからこそ、戦争をテーマにした企画を連載したい」という思いを打ち明けました。

そこで、宍戸さんと菅井さんの2人が提案したのが、地元・東北にまつわる戦争の痕跡を尋ねる連載でした。

地元・東北にこだわったのは、「自分たちの身近にあっても、“戦争”は見ようとしなければ気付くことが出来ないと感じていたから」だそうです。

2人の思いを受けて、浅井は連載に「蒼空(そうくう)の月」と名付けました。

昼間の青空(蒼空)に浮かぶ月は、目を凝らしてようやくそこにあることに気付く。

同じように、普段の生活では気づきづらいけれど、戦争が残したものは私たちの身近な場所や人間に刻まれている――。

平成29(2017)年8月にスタートした連載は、コロナ禍も乗り越えて90回を超え、インタビューにご協力いただいた方々は、のべ50人以上になりました。

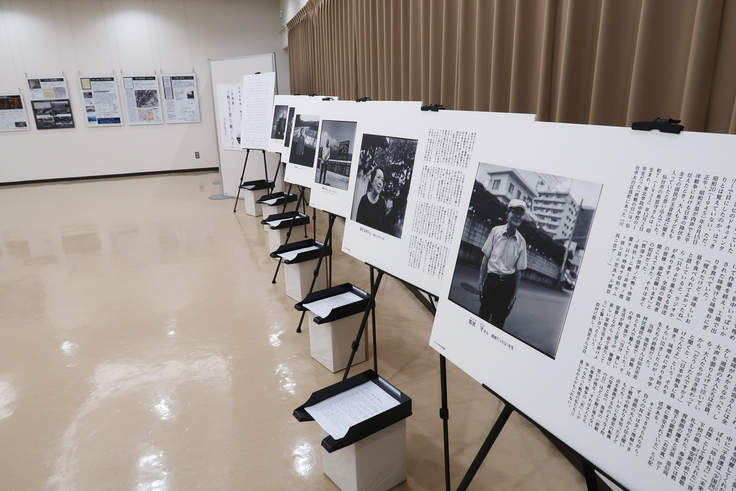

昭和20(1945)年7月10日未明、仙台の中心部はアメリカ軍のB-29爆撃機が落とした焼夷弾により炎上し、約1400名が亡くなりました。

仙台空襲で焦土と化した仙台の戦後復興の記録を次世代に伝えるため、毎年、仙台市は「戦災復興展」を開催しており、令和4(2022)年から「蒼空の月」のパネルも「戦災を語り継ぐ人々」と題して展示されています。

「自ら仙台空襲を経験し、多くの戦争体験を聞き取りした新関昌利さんに、戦争とは何か、尋ねたことがある。すると、深く息を吐くように『100人いたら100人違うんです』と言った。その言葉通り、ひとりひとりの人生を通して戦争を見ることが、戦争を思い描く手がかりになるように感じている」(書籍『蒼空の月』より)

■『蒼空の月』が伝えるメッセージ

書籍『蒼空の月』は4章立てになっています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

第1章 若者たちの戦争 (新人二等兵や学徒勤労動員などとして終戦を迎えた方々の証言)

非日常の日常/少女たちの三叉路/台湾の学徒兵/「無」と生きた戦争/

神の国の戦後/「終戦の日」の味噌おにぎり/防空壕の誤算

第2章 戦後生まれの戦争

(戦後に生まれながら戦争の悲惨さや平和の大切さを伝える活動をしている方々の証言)

今を生きるベッティー/「理不尽」」の影/おらが村の憲法発布/

シェークスピアに憧れて/優しさの色を探す/見慣れた街に「戦争」を重ねて

第3章 戦争が遺したもの (戦争に関連する場所や施設の記憶を辿る)

地下通路の軍人/大地が育てた「大陸の花嫁」/忘れじの山足もとの記憶/焼け跡に建つ苗床

第4章 子どもたちの戦争 (戦時中はまだ赤ちゃんや子どもだった方々の証言)

人間を見つめて/春風の公園/対岸の戦争/姉妹の戦争/日常の戦争/

川のほとり/草原の太陽/ぎぶみーちょこれーと/平和の大海/名雪家の家訓

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

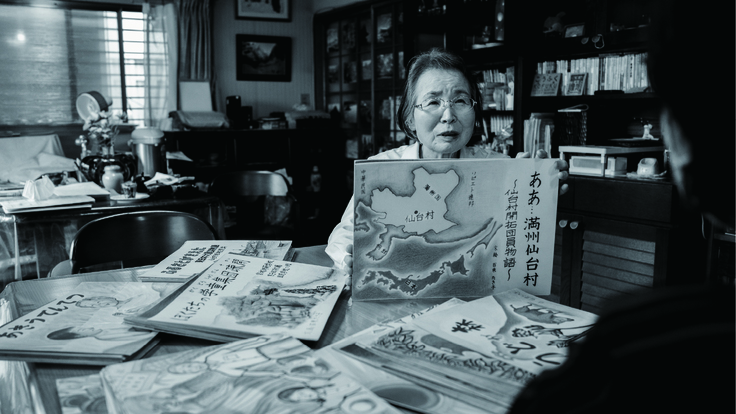

「蒼空の月」では、戦時中の経験だけではなく、その前後の人生についても話を聞きました。

「心掛けたのが、戦争を人生の一場面として捉え、同じ人間としての共感を大切にすることだった。人生のなかで戦争はとても大きな出来事ではあるけれど、すべてではない。特定の政治イデオロギーや信仰を持つ人であっても、そこに至る過程をたずねれば、同じ人間として共感できる部分があるはずだ。(中略)戦争を政治や宗教の枠のなかではなく、人間の問題として考えたかった」(書籍『蒼空の月』より)

■今、『蒼空の月』の書籍化が必要な理由

今年8月で終戦から80年を迎えます。

それは、昭和20(1945)年7月10日未明に発生した仙台空襲からも80年が経ったことを意味しています。

書籍には、連載のすべてを掲載したかったのですが、ページ数の都合もあり、苦渋の決断で本への掲載を諦めた号もあります。

しかし、戦争を経験した方々のインタビューはすべて掲載することを決めました。

仙台には、空襲の戦災・復興に特化した公設の平和関連施設として、全国に先駆けて建てられた「戦災復興記念館」があります。

もともと空襲・戦災を記録する活動にも熱心で、昭和48(1973)年には、市民が経験した仙台空襲の記録である『仙台空襲』が出版され、当時の仙台市内における単行本の販売記録を作ったと言われています。

その後、記録集を編纂した仙台「市民の手でつくる戦災の記録」の会の活動の多くは、「仙台の戦災・復興と平和を語り継ぐ会」に引き継がれましたが、戦争経験者である会員の高齢化は深刻で、令和5(2023)年11月に解散しました。

インタビューに答えていただいた方々も、ひとりまたひとりと鬼籍に入るなか、連載を雑誌への掲載だけで終わらせていいのか、どのように戦争を語り継いでいけばいいのか、著者も編集部も大きな課題だと考えていました。

そんななか、『りらく』にも大きな変化が訪れていました。

フリーアナウンサーで朗読家の渡辺祥子が編集長に就任し、戦後80年での「蒼空の月」書籍化に向けて、クラウドファンディングの実施を提案しました。

仙台は、昭和20(1945)年7月10日未明の仙台空襲と平成23(2011)年の東日本大震災の両方を経験しています。

戦災と震災の両方を経験した希有な都市・仙台にある情報誌として、『蒼空の月』の書籍化を進める使命があるのではないだろうか――。

こうして、蒼空の月書籍化プロジェクトが始動することになったのです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

編集長・渡辺祥子より

「蒼空の月」で語られる戦争体験は、自身、家族、そして地域といった個人やある特定のコミュニティの苦しみや悲しみの記憶です。

けれどもその記憶の記録は自己の苦しみを越え、人類共通の普遍的な平和を願う祈りへとひらかれ私たちに訴えかけます。

地域に息づくそうした文化(己の利害を超えて働く力)を、私たちは地域の情報誌の使命としてひとつの形にして残していかなければならない……。

戦後80年を迎える今、強く思うのです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■目指すのは「手に取りたくなる戦争の本」

書籍化に際しては、著者の2人から、「未来を担う子どもたちや戦争に関心を持っていなかった方々にも、手にとってもらえる本にしたい」という要望がありました。

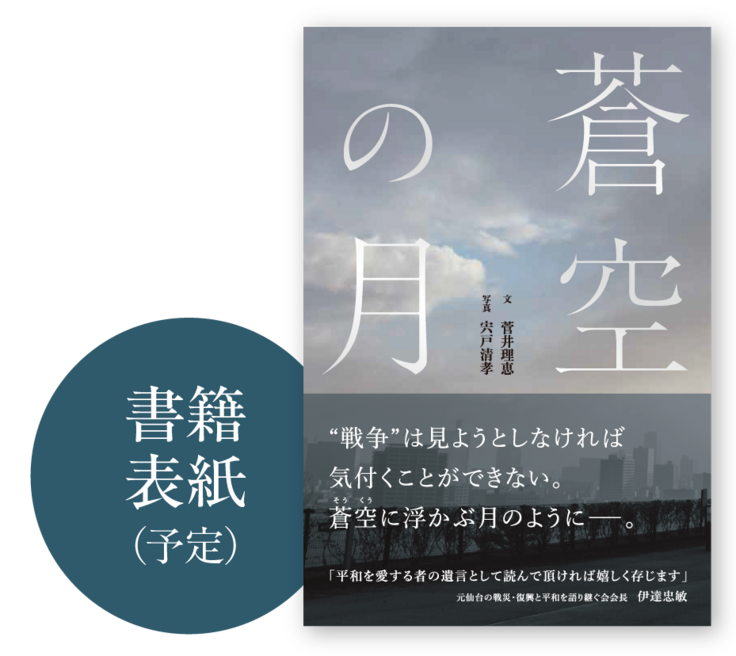

その思いのひとつを表しているのが、書籍の装丁です。

表紙は、仙台城跡から市街地を望む写真。

雲の間から青空が垣間見え、帯を外すと、80年前、市街地が焼けた仙台の「今」が現れます。

そうした思いのかげには、インタビューを受けてくれた方々の強い願いがありました。

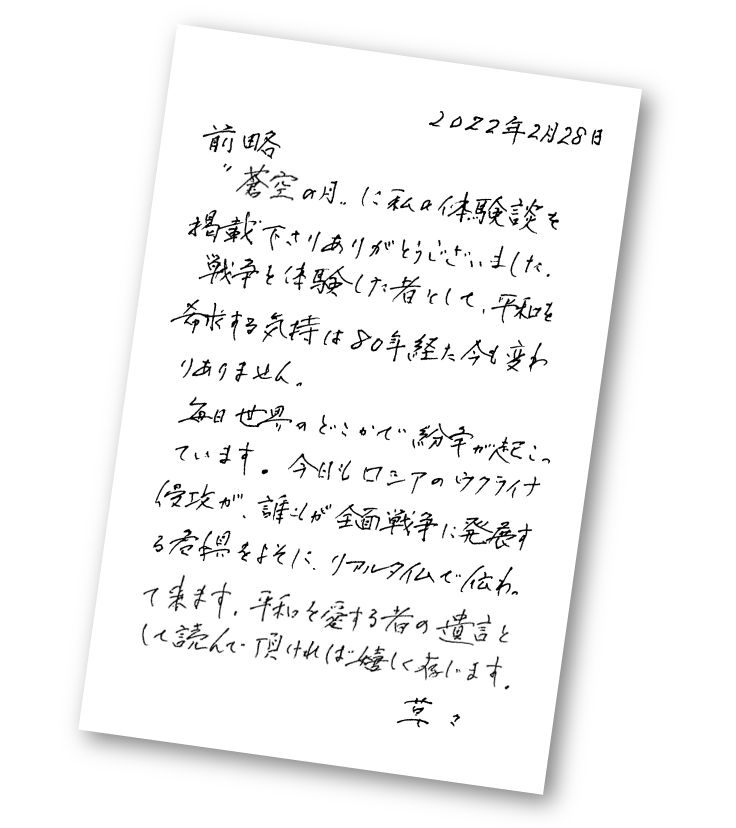

長年、仙台の戦災・復興と平和を語り継ぐ会の会長を務めていた伊達忠敏さんが、生前、編集部に送ってくれた葉書です。

「平和を愛する者の遺書」という言葉が、強く胸に残りました。

“蒼空の月”に私の体験談を掲載下さりありがとうございました。戦争を経験した者として、平和を希求する気持は80年経た今も変わりありません。毎日世界のどこかで紛争が起こっています。今日もロシアのウクライナ侵攻が、誰もが全面戦争に発展する危惧をよそに、リアルタイムで伝わって来ます。平和を愛する者の遺言として読んで頂ければ嬉しく存じます。

連載の「蒼空の月」は、見開きのページに写真と文章が半分ずつ。

その写真を撮影しているのが、ノンフィクション写真家の宍戸清孝さんです。

終戦から9年後の仙台で生まれた宍戸さんは、父親が元日本兵。子どもの頃、お祭りなどでは傷痍軍人の姿を目にしていたそうです。

宍戸さんは、第二次世界大戦で戦った日系二世兵との出会いから、彼らの取材をライフワークにしてきました。

日本人の血を受け継ぎながらも米兵として出兵した日系二世兵たち。

日米の狭間で激動の時代を生きた彼らを取材し、平成7(1995)年から写真展「21世紀への帰還」シリーズを発表しました。

被写体にまっすぐ迫る視線は、伊奈信男賞(2004年)や宮城県芸術選奨(2005年)を受賞するなど、高く評価されています。

書籍化に際しては、限られたページ数のなかで、より多くの方々の証言を収めるため、肖像写真を中心に写真を厳選して構成しました。

「肖像写真の場合、インタビューの内容を踏まえて撮影場所や表情などを選んでいて、写真が言葉だけでは語り尽くせない“何か“を伝えてくれていると感じている」(書籍『蒼空の月』より)

「蒼空の月」の取材と原稿を担当した菅井理恵さんは、日本が安定成長時代を迎えた昭和50年代半ばの生まれ。

戦争の残り香を感じながら育った宍戸さんとは違い、戦争を身近に感じることはありませんでした。

教科書で習う現代史はわずかで、戦争のことはよく分からなかったと話す菅井さん。

宍戸さんのアシスタント兼ライターとして、テニアンの日本人村や沖縄のガマ(自然洞窟)などを訪れるなかで、これまでの戦争に対するイメージが大きく変化したそうです。

「蒼空の月」でも、「インタビューを重ねながら、戦時中の人々の暮らしが少しずつ思い描けるようになってきた」と話します。

■今後のスケジュール

2025年7月まで:発行前最終調整

2025年8月:書籍発行

■リターンについて

サンクスレター

宍戸清孝の写真ポストカードに、お礼メッセージを添えてお送りします

サイン入り書籍

完成した書籍に、宍戸、菅井のサインを入れてお送りします

オリジナル冊子

今回の書籍に掲載しきれなかった連載回をピックアップした特別冊子をお送りします

完成書籍+仙台空襲についての書籍

サイン入り書籍に加え、仙台・空襲研究会編集発行の『翼下の記憶』を一緒にお送りします

トークライブ参加チケット

書籍発行に際して、宍戸氏、菅井氏によるトーク(コーディネーター:渡辺祥子)への参加チケット

宍戸清孝によるポートレート撮影

ノンフィクション写真家・宍戸清孝氏があなただけのためのポートレートを撮影

あなたも未来をつなぐ一員に

プランの中には、2冊以上書籍が届くものも。

戦争の記憶を伝え、未来をつなぐ同志として一緒に歩んでいただければ幸いです。

※一部プランは数量限定となります。

■資金の使いみち

皆さまからいただいたご支援は、下記の用途に充てさせていただきます。

・書籍の印刷費

・デザインなど、制作にかかる諸経費

・オリジナル冊子制作、印刷費

・発送にかかる諸経費

等

目標金額 2,000,000円

※本プロジェクトは、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、自己負担するなどして、必ず予定していた規模の実施内容の通り実行いたします。

■さいごに

「蒼空の月」では、1話ごとに、ひとりひとりの歴史が紡がれていて、大きな歴史からは見えにくいリアリティが潜んでいます。

「この本の著者は二人の名前になっているけれど、本当の著者はインタビューに協力して頂いたすべての方だと思っている。文章にはひとりひとりの思いが、写真にはひとりひとりの人生が滲んで一冊の本になった」(書籍『蒼空の月』より)

月刊誌発の書籍だからこそ、どの項からでも読み進めることができます。

戦争を起こさないためには、まず戦争を知ることが大切。

そのひとつの手段として、『蒼空の月』の書籍化プロジェクトにご協力をお願い致します。