“最初のダブ・アルバム”でフィーチャーされたメロディカ奏者オーガスタス・パブロ

リー・ペリーが『14 Dub Blackboard Jungle』を発表した1973年には、ほかにも何枚かのダブ・アルバムが世に出て、最初のダブ・アルバムはどれか?という論争の種にもなっている。ハーマン・チン・ロイ『Aquarius Dub』はリリースが1973年の初頭だったことから、必ず話題に上がる一枚だ。チャイニーズ・アフリカンのハーマン・チン・ロイはキングストンのハーフ・ウェイ・ツリー区にあるレコード店、アクエリアス・レコードのオーナーで、1970年頃からレコード制作を始めていた。

『Aquarius Dub』

Herman Chin Loy

(1973年/Aquarius)

エコーの少ない抑制の効いたサウンドだが、トラックの出し入れやクラッシュ・シンバルのパンニング、時にはドラムすべてをミュートするなど大胆なサウンド作りが楽しめる

1971年にはロイはメロディカ(HOHNERの鍵盤ハーモニカMelodica)奏者のホレス・スワビーを発見し、オーガスタス・パブロの名で「Iggy Iggy」というシングルをレコーディングするチャンスを与えている。この録音はランディーズ・スタジオで行われたが、ロイはほどなくアクエリアス・スタジオを開設し、ナウ・ジェネレーションというスタジオ・バンドとともに制作を拡大していく。オーガスタス・パブロもキーボード奏者として、そのスタジオ・バンドの一員として働いた。

教育用楽器だったHOHNER Melodicaを本格的な音楽演奏に持ち込んだ先駆者、オーガスタス・パブロ(1954〜1999年)。オルガンを独学していた高校時代のクラスメイトに、ランディーズ・レコード・ショップを経営するヴィンセント・チン(第134回参照)の長男、クライヴ・チンがいたことで、レスリー・コング(第130回参照)を含むチン一族と音楽活動を共にする。写真はオフィシャルFacebookページより

https://www.facebook.com/OfficialAugustusPablo/

1973年の『Aquarius Dub』はロイがアクエリアス・スタジオで自社作品を素材に制作したダブ・アルバムだった。リバーブやエコーの使用が少ないので、サウンドの質感はあまりダブっぽくないが、一方でトラック・ミュートはかなり大胆だ。全編がインストゥルメンタルというわけではなく、5曲目の「Rest Your Self」などはデニス・ブラウンが歌うキャロル・キング「It’s Too Late」のカバー。ボーカルはそのまま使われている代わりに、ドラムスはイントロのフィルだけで消えてしまう。ロイ個人の特異なこだわりが注ぎこまれたリミックス・アルバムという趣だ。『ソリッド・ファンデーション 語り継がれるジャマイカ音楽の歴史』の著者のデヴィッド・カッツはコクソン・ドッドがロイの『Aquarius Dub』が最初のダブ・アルバムだったと証言していることから、『Aquarius Dub』を最初のダブ・アルバムの最有力候補としている。

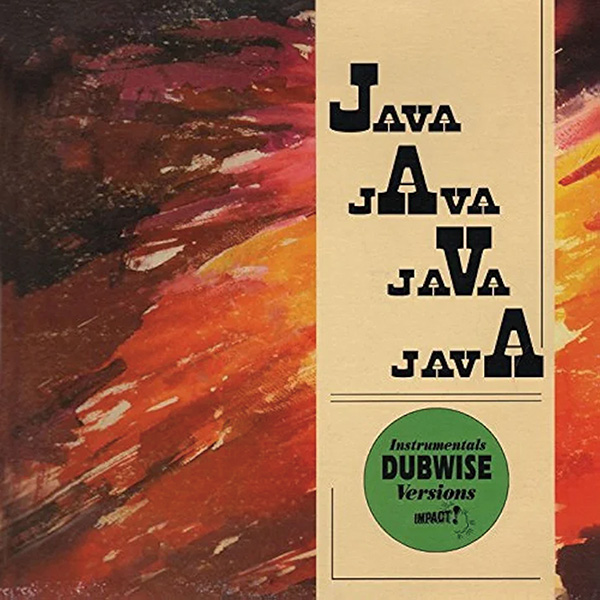

プロデューサーのクライヴ・チンがランディーズ・スタジオで制作したインパクト・オールスターズ名義の『Java Java Java Java』も1973年リリースで、最初期のダブ・アルバムのひとつとして名高い。ダブ・ミックスを手掛けたのは当時、ランディーズにいたエロール・トンプソン。オーガスタス・パブロのメロディカがフィーチャーされたアルバムのタイトル曲は、後にパブロ自身のアルバムでも再演され、彼の代表曲のひとつとなる。パブロは1974年にプロデューサーのキース・ハドソンが発表した『Pick A Dub』にもフィーチャーされていて、まさしく、ダブの興隆とともにクローズアップされたミュージシャンとなった。

『Java Java Java Java』

Impact All Stars

(1973年/Impact!)

「Java Dub」では派手なグリッサンドを含むオーガスタス・パブロのメロディカが活躍。トミー・マクック(sax)をフィーチャーした「E.T. Special」などを収録。エンジニアのエロール・トンプソンについては第134回を参照

『Pick A Dub』

Keith Hudson

(1974年/Mamba/Atra)

キース・ハドソン(1946〜1984年)はボブ・マーリーやケン・ブースの同級生で、シンガー/プロデューサーとして活躍。本作ではパブロのほか、リズム・セクションにバレット兄弟が参加している

同時期の意外なダブ・アルバムには、プリンス・バスターが制作した『The Message – Dub Wise』もある。内容はフルートやキーボードなどがメロディを奏でるクールなダブ・トラックが多く、スカ時代のバスターのイメージとはかけ離れたものだ。このアルバムでもオーガスタス・パブロの「Java」がカバーされている。また、アルバムの最後に収められた「Big Youth」という曲は、ディージェイのビッグ・ユースによるラブ・ア・ダブ・スタイルのトースティングをフィーチャーしている。リズム・セクションはウェイラーズのバレット兄弟で、エンジニアはカールトン・リーだったとされる。1980年代にイギリスのアリワ・レーベルで一時代を築くダブ・エンジニア、マッド・プロフェッサーが最初に聴いたダブ・アルバムはこの『The Message – Dub Wise』だったそうだ。

『The Message – Dub Wise』

Prince Buster

(1972年/Prince Buster)

同年発売の『Dance Cleopatra Dance』がスカの流れを汲んだレゲエなのに対し、こちらはダウン・テンポなインスト中心の本格ダブ・アルバム。ビッグ・ユースの爆発力あるトースティングも聴きどころ

ビッグ・ユース(1949年〜)。1960年代末からロード・ティッパートーンのサウンド・システムでディージェイとして活動。写真は2019年撮影

Photo:Peter Verwimp CC BY-SA 4.0

キング・タビーが“ダブの創始者”と呼ばれる理由

かくして、1973年以後、レゲエの中からダブというサブジャンルが派生して、数多くのアルバムが産み落とされていくことになるのだが、それは一面ではダブプレートから始まったダブという音楽形態の変質を意味していた。というのは、ダブプレートというのは大量複製されるものではなかったからだ。

ダブプレートはサウンド・システムのオーナーが、プロデューサーやエンジニアに依頼して制作してもらう、一枚だけのスペシャル・ディスクだった。それは金属に樹脂をコーティングしたアセテート盤だったため、すぐに消耗してしまい、プレイできる回数は限られた。特定のサウンド・システムでしか聴けず、しばらくすると廃棄されてしまう運命にあった。

ダブはそういうダブプレートの制作過程の中で生まれたミキシング手法だった。だが、ダブプレートの中で培養され、進化していった最初期のダブは、複製されなかったために、記録としてはほとんど残存していない。そのダブプレートがサウンド・システムでどんなふうに使われていたかは、その場にいた人々の記憶の中にしかない。それはある意味、その場限りのジャズのインプロビゼーションのようなものだった。

ところが、1973年を境に、そのダブが個人の作品として発表され、大量複製されるようになった。リー・ペリーの『14 Dub Blackboard Jungle』はそういう時代の到来を告げる象徴的な作品だったと言えるかもしれない。ペリーのダブは彼個人の創造意欲から生まれたアート性の高いものであり、それはサウンド・システムやディージェイの文化からは遠いところにあった。民衆的なものではなかったと言ってもいいかもしれない。ペリーのダブには奇抜なエフェクトや現実音の挿入が多い一方で、トラック・ミュートは控えめだったのも、そのことと結びついていると考えられる。

対照的な存在だったのが、『14 Dub Blackboard Jungle』にエンジニアとして貢献したキング・タビーだ。タビーはサウンド・システムのオーナーであり、ダブプレートを制作するエンジニアでもあった。もともとはアンプ・ビルダーであり、テクニカル・エンジニアの側面が強い。逆から言うと、タビーは音楽プロデューサーではなく、曲作りや演奏について、指導的役割を負うことはなかった。もともとはシンガーであり、ソングライターであり、プロデューサーとして、ジャマイカの音楽業界で長いキャリアを築いてきたリー・ペリーとは、この点においてもタビーは好対照だった。

バーニー・リー制作のコーネル・キャンベル「You’re No Good」のダブプレート。キング・タビーによるミックス。同曲の別のダブプレートもYouTubeで聴くことができる(https://youtu.be/wfwr6me58LE)

『14 Dub Blackboard Jungle』以後、ペリーはダブに傾倒し、ブラック・アーク・スタジオの建設後は自らミキシング・コンソールを操るダブの鬼才となった。ペリーがダブという新しいアート・フォームを世界に知らしめたアーティストだったことに疑問の余地はない。だが、最初のダブ・アルバムの候補の中にキング・タビーの作品はないにもかかわらず、ダブの創始者として、あるいはダブの興隆・発展の中心人物として常に名が上がるのはキング・タビーである。これに異論を挟む者はほとんどいない。それはひとつには、ダブというのはダブプレート、サウンド・システム、さらにはディージェイとの関わりの中から産まれたジャマイカ特有の文化である、という認識が広く共有されているからだろう。

語られる3つのダブの起源〜キング・タビーの求めていたもの

ダブのそもそもの始まりについては、幾つかの異なる説がある。シングルのB面にボーカル・トラックを抜いたインスト・バージョンを収録することはロック・ステディ期から始まっていた動きだったが、しかし、それはジャマイカ特有のものではなかった。アメリカのリズム&ブルースでは1950年代からシングル盤のA/B面に1曲のパート1/パート2を収録したものがあり、パート2はインスト・バージョンとなっている例も見られる。そうしたリズム&ブルースのシングルはジャマイカにも輸入されていたはずだから、シングル盤のB面にインスト・バージョンを収めるというのは、さして奇抜なアイディアでなかったはずだ。

だが、ジャマイカのダブは大量複製される7インチ・レコードではなく、アセテート盤のダブプレートの制作過程で生まれたものだった。最初のそれは偶然のミスから始まったとされる。最も有名な最初のダブ・ミックスに関するエピソードは以下のようなものだ。

キングストンの北、スパニッシュ・タウンのサウンド・システム、ビッグ・ダディのオーナーだったルディ・レッドウッドはパラゴンズの「On The Beach」という曲が客が良い反応を示すことに気づいていた。パラゴンズはジョン・ホルトをリード・シンガーに擁するコーラス・グループで、「On The Beach」は彼らの代表曲のひとつだった。

「On The Beach」の発表は1967年なので、時期的にはその頃の話だろう。レッドウッドは「On The Beach」のスペシャルなダブプレートを入手すべく、デューク・リードのスタジオに赴いた。ところが、そのダブプレートの制作中に、デューク・リードのエンジニアのバイロン・スミスが失敗したと声を上げた。彼はボーカル・トラックをミュートしたまま、ダブプレートをカットしていたのだ。しかし、レッドウッドは止めなくていい、そのままカットしてくれと言った。

かくして、レッドウッドは「On The Beach」のインストゥルメンタル・バージョンを手に入れた。レッドウッドは自身のサウンド・システムでパラゴンズの「On The Beach」をかけた後、“これからここをスタジオにするぞ”と言って、インストのダブプレートをかけた。すると、人々が「On The Beach」を歌い出し、大騒ぎになった。このエピソードはその目撃者だったプロデューサーのバイロン・リーからスティーヴ・バロウに伝えられ、バロウが『ラフ・ガイド・トゥ・レゲエ』の中に記したことから半ば定説となった。バイロン・リーは『Reggae Going International 1967 To 1976: The Bunny ‘Striker’ Lee Story』の中でもこのエピソードを語っているが、そこではミスが起こったデューク・リードのスタジオには、キング・タビーも居たとしている。

PALMのYouTubeチャンネルに掲載されているルディ・レッドウッドのインタビュー映像。デューク・リードへのダブプレート制作依頼から始まるインスト版の経緯や反響が語られている

『On The Beach With The Paragons』

The Paragons

(1967年/Treasure Isle)

ロック・ステディ期のコーラス・グループによる、「On The Beach」を収録したアルバム。収録曲「The Tide Is High」は後年のブロンディやアトミック・キトゥンによるカバーでも有名

『キング・タビー ダブの創始者、そしてレゲエの中心にいた男』の著者、ティボー・エレンガルドはルディ・レッドウッドにも取材して、このエピソードを確認している。このパラゴンズの「On The Beach」のインスト版のダブプレートは実在したと考えてよさそうだ。レッドウッドはこの頃はまだシングル盤のB面のバージョンはなかったとも語っているので、これがきっかけでジャマイカでは7インチ・シングルのB面にインスト・バージョンを収録する流れが始まったとも考えられる。

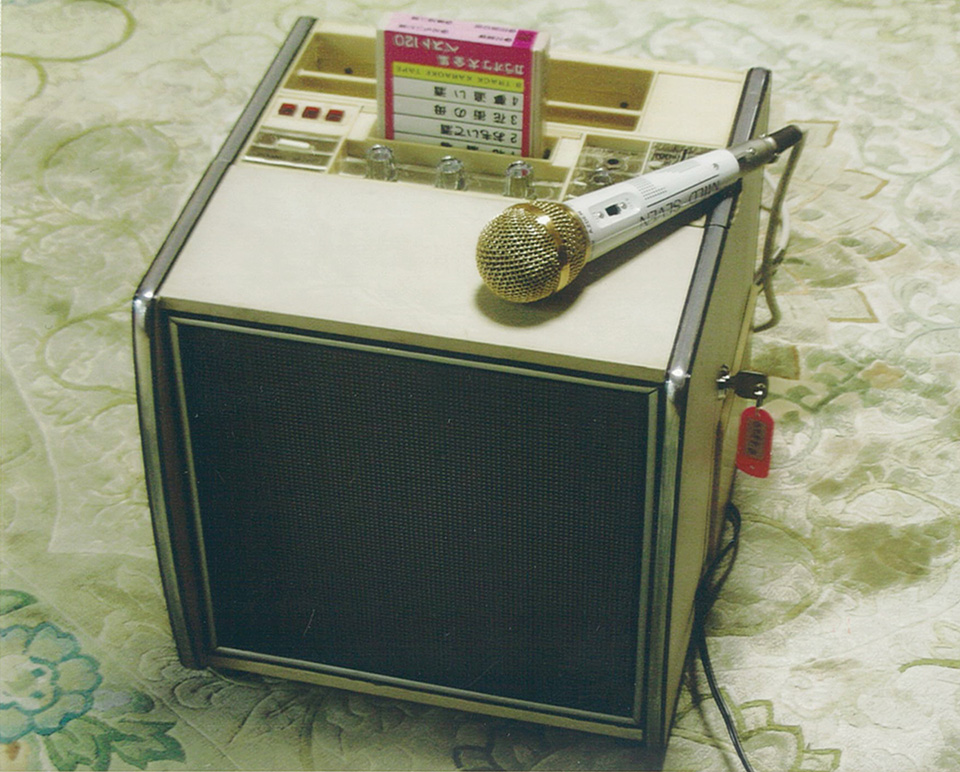

ただ、日本人から見れば、それはただの“カラオケ”ではないかと思えなくない。ボーカル・トラックを抜いたカラオケを使ったビジネスが日本で始まったのも、奇しくも同じ頃だった。発明家の根岸重一が8トラックのカー・ステレオにマイクのミキシング回路を組み込み、NHKから歌の入っていない伴奏音源を譲り受けて、世界初のカラオケ装置を製作。それが最初に市販されたのは1967年だとされている。

根岸重一が発明した、8トラック・カートリッジ・テープを使用したカラオケ装置“ミュージック・ボックス”。2025年2月に、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)によってIEEE Milestoneに認定された。写真は認定を伝える一般社団法人全国カラオケ事業者協会のリリースより

https://www.atpress.ne.jp/news/426472

歌ものの楽曲からボーカルを抜いたトラックはマイナスワンとも呼ばれることがあるが、ジャマイカのダブはそのマイナスワンの状態にとどまらず、さらにミキシングのアイディアを凝らすことから始まったと考えられる。エレンガルドの『キング・タビー ダブの創始者、そしてレゲエの中心にいた男』では、ダブの始まりについて2つの違うエピソードも紹介されている。ひとつはデューク・リードが間違って、ボーカル抜きのアセテート盤を作ってしまったとき、キング・タビーがそれを譲り受けて、自身のサウンド・システムで実験的にかけたというものだ。曲はメロディアンズ「Everybody Bawling」やテクニークス「Traveling Man」だったというから、時期的には1969年くらいと考えられる。

もうひとつは、キング・タビー自身が語ったとされるもので、デューク・リードのスタジオで働いていたタビーは、あるとき、実験的に曲の途中でボーカルをカットしてみた。曲が始まってすぐにボーカルをドロップ・アウトさせる。タビーはそういうダブプレートを数枚作り、自分自身のサウンド・システムでプレイした。それが人々に熱狂的に受けたというものだ。この3つ目のエピソードの時期は定かではないが、前の2つとは質的に明らかに異なっている。そこではタビーが作ったダブプレートは純粋なマイナスワンではなく、冒頭には歌があり、何の曲だか分かるようになっていた。しかし、ボーカルは途中で消えてしまう。このトラック・ミュートの効果が人々を熱狂させる。そこに気づいたことから、タビーは巨大な音楽の革命を導き寄せることになったと言ってもいいだろう。

サウンド・システムではタビーは既存の7インチ・シングルとダブプレートを切り替えながら、あたかも、自由自在にボーカルを消すマジシャンのようなプレイをしたとされる。加えて、タビーの傍にはディージェイのU・ロイがいた。1968年にタビーのホームタウン・ハイファイに加わったU・ロイは、本名をエワート・ベクフォードといい、初期のディージェイの中で最も影響力があった。1971年には自身の名義で、ジャマイカのディージェイによる初のフル・アルバム『Version Galore』を発表している。『Version Galore』はデューク・リードのプロデュースだが、内容的にはパラゴンズの「Tide Is High」や「On The Beach」をはじめとするロック・ステディの名曲のトラックの上にトースティングを重ねていく曲が多く、ホームタウン・ハイファイに加入した頃のU・ロイのスタイルをうかがわせるものだ。

U・ロイ(1942〜2021年)。コクソン・トッドのサウンド・システムでディー・ジェイとして活動しているところをキング・タビーからスカウトされ、1968年にホームタウン・ハイファイ・サウンドへ参加。曲の全編にわたってメッセージを押し出すスタイルからラップのオリジネイターとも言われる。ディー・ジェイの開拓者としてジャマイカ政府から名誉勲章を叙勲。写真はオフィシャルFacebookページより

https://www.facebook.com/uroyofficial

『Version Galore』

U-Roy

(1971年/Treasure Isle)

ロック・ステディの名曲のトラックに乗せてしゃべるディージェイのトースティングが、音楽アルバムとして成立することを示した世界初の作品

ダブプレートを駆使したタビーのプレイとU・ロイのトースティングによって、ホームタウン・ハイファイは、他を寄せ付けないNo.1サウンド・システムとなった。タビーはほどなく2trしかなくてもできるダブ・ミックスの基本形式を確立した。イントロのリズム・トラックを聴かせたら、歌が入る瞬間にリズム・トラックをミュートし、アカペラの歌だけを響かせる。そこにエコーを加える。次いで、ボーカル・トラックをミュートして、リズム・トラックを戻す。そこにU・ロイがトースティングを加える。この形式ならば、人々は最初に曲を認識する。

『キング・タビー ダブの創始者、そしてレゲエの中心にいた男』には少年時代のタビーは熱烈なジャズ・ファンだったという近親者の証言がある。ビバップ期のジャズはスタンダード曲を素材にし、冒頭でそのメロディを示すが、後は曲のコード進行だけを残して、演奏者たちが自由なインタープレイを行う。タビーのダブ・ミックスのメソッドにはそれに似たところがある。冒頭でメロディを示すが、すぐにボーカルは消して、楽器のソロ・プレイの代わりにU・ロイがトースティングする。この形式にタビーはジャズ的な興奮を見出していたのかもしれない。

高橋健太郎

音楽評論家として1970年代から健筆を奮う。著書に『ポップ・ミュージックのゆくえ』、小説『ヘッドフォン・ガール』(アルテスパブリッシング)、『スタジオの音が聴こえる』(DU BOOKS)。インディーズ・レーベルMEMORY LAB主宰として、プロデュース/エンジニアリングなども手掛けている。音楽配信サイトOTOTOY創設メンバー。X(旧Twitter)は@kentarotakahash

Photo:Takashi Yashima

関連記事:音楽と録音の歴史ものがたり

WACOCA: People, Life, Style.