文芸誌の編集長まで務めながら文学的センスにコンプレックスをもち自己肯定感の低い木戸。才能のある者ない者、だが大方は有象無象と感じながらいつからか諦観を抱きはじめた彼が、文学への憧れに満ちた美津と出会ったときに感じた高揚は本物だったのだろう。

いまやベテランの域に達しつつある友梨奈もまた、文学を志した頃の純粋な気持ちがいつしか悪を正そうとする正義感に覆われ、善悪も、多様性の定義も、自分が判断するものしか認められなくなってしまった。その窮屈さにどこか気づいている彼女は「小説に関わる人々は皆、小説の力と、小説の無力さについて日々考え、打ちのめされ続けている」と木戸に感情移入せずにいられなくなる。だがその両極を行き来するうち、「悪を徹底的に潰さなければならない、間違っているものを排除しなければならない」という「悪のような正義感」に振り切れてしまうのだ。

自分に暴力性はないと思いながら無自覚に暴力的行為をしてしまったり、ひとつの出会いに特別感を抱いて妄想を募らせてしまったり、それは誰にでもあることだ。隣から見ていると違和に思え、切実な訴えは自己弁護にしか聞こえないとわかっていても、自分のことになると分からなくなるのが世の常なのだ。

年齢や年代、性別、属性、生きている場所は全員違うし、見ている風景も異なる。「世界のあちこちで起こる問題を自分事として関われないのは当たり前」であり、苛酷な時代である現在において、物事の真相はいつだって「藪の中」なのだと、本作は膨大な裏付けによって示すのである。そこには、作家自身の諦念、虚無感も淡く漂っている。

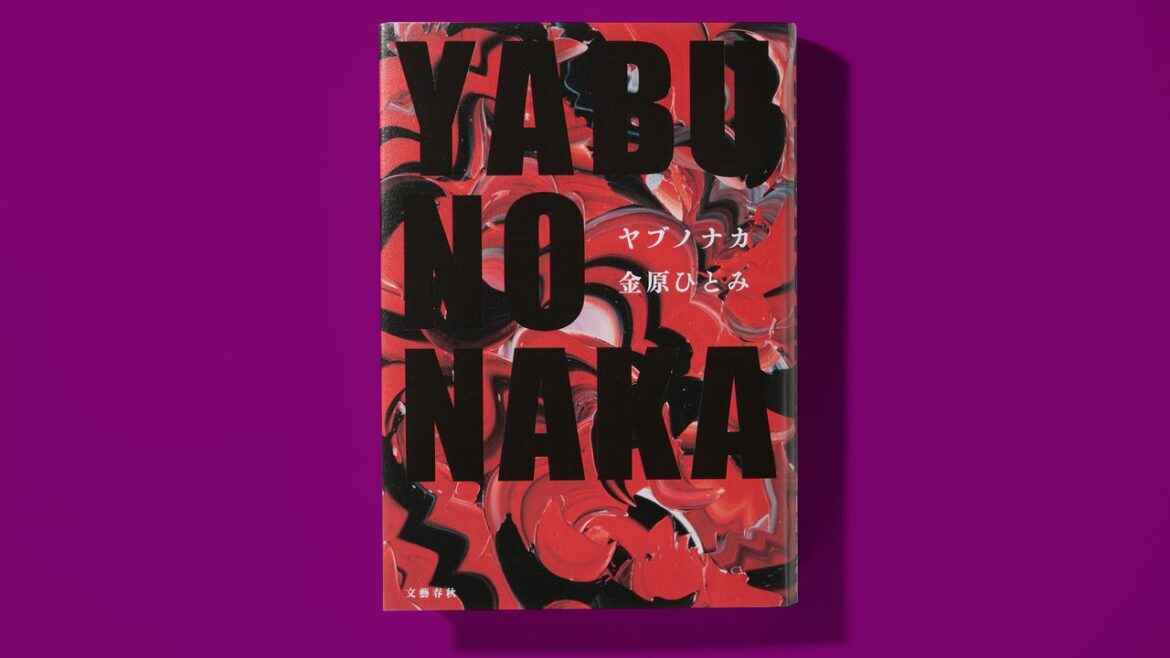

作家・金原ひとみの矜持

金原作品の多くには、本人を投影したと思しき女性作家が登場する。そのため、彼女の書くものを「私小説」とする批評家や読者は多い。もちろん、書き手の感情や意思が無意識に投影されることはあるだろう。だが金原ひとみはデビュー当初から一貫して、徹底的に書いている自己を俯瞰し、主体ではなく客体として作品内に落とし込む書き手である。執筆中、まるで幽体離脱するかのように書いている自身の背中を空中から眺めることがある、と語っていた記憶がある。その俯瞰の視座があるからこそ、彼女は強烈な批評性を貫くことができるのであり、「藪の中」に立ち向かう虚しさを力に変えて書き続けるのだ。

本作で言えば、登場人物で唯一、一連の騒動を傍観し冷静に俯瞰している友梨奈の恋人・一哉の視点に著者自身が重ねられているように感じられる。だが、もちろん友梨奈にも、美津にも、そして伽耶のなかにも「金原ひとみ」は投じられている。そして彼女たちが立ち向かうのは目の前の木戸や五松だけではなく、その背後に広がる巨大で深淵な闇なのである。

結局のところ、自分の意志など時代や環境の中で作られていくものであって、自由意志など幻想に過ぎないと心のどこかで思いながらこんな聞き方をするのは誠実ではない気もする。気もするが、とにかくそのことについて彼女の口から、彼女の意志らしきものを聞きたかった。(木戸の悪行を訴える美津に友梨奈が問う場面/P.53)

「もちろん正しさよりも大切なことはあるし、正しさなんてものに私は依拠したくない。私は、正しさを追求しながら誤りと共存していくことも可能だと信じてる。むしろ共存できなければ、正が強、誤が弱の、身も蓋もない弱肉強食の世界になってしまう。ただ、正誤の判断をつけられないまま正誤の入り混じった世界をなんの批評性もなく生きていくのは危険すぎる。」(友梨奈が娘の伽耶に向けての言葉/P.246)

WACOCA: People, Life, Style.