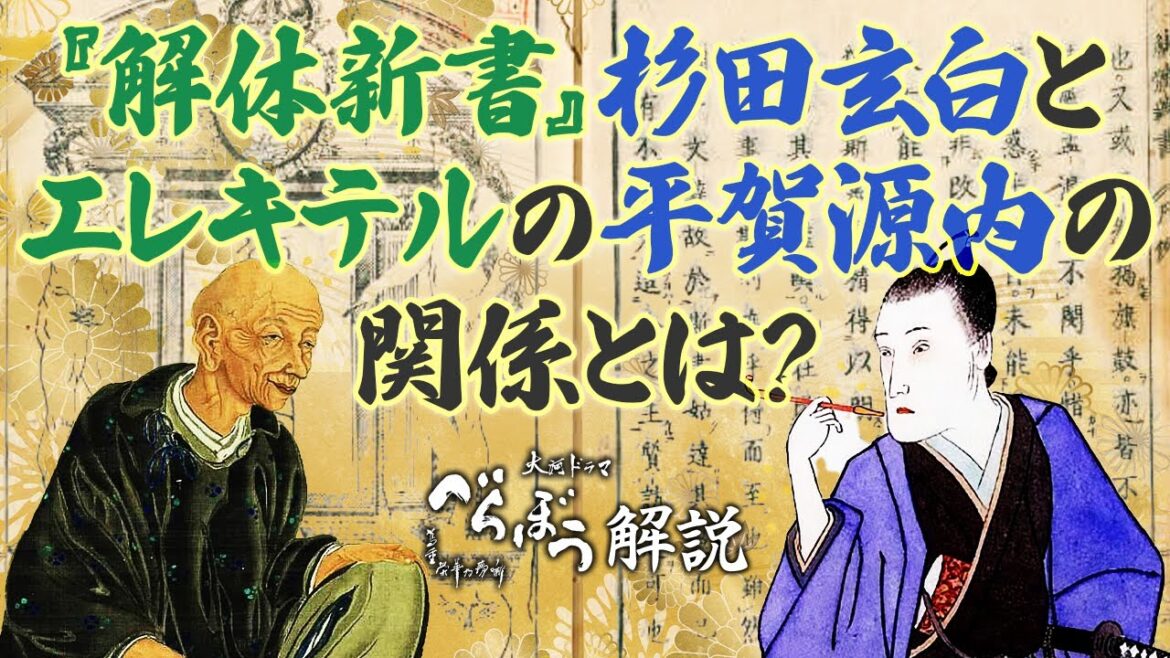

杉田玄白と平賀源内の関係について 当時の蘭学オタクの人間関係 #大河べらぼう

#江戸時代 #歴史 #解説

※概要

前野良沢、中川淳庵、桂川甫周、森島中良などなど、『ターヘル・アナトミア』の翻訳本『解体新書』を生み出した杉田玄白の人間関係と、それに平賀源内が、どう絡んでいたのかについて解説しています。

2025年、NHK大河ドラマ「べらぼう」解説動画です。

メンバーシップやってます。(月額490円)

https://www.youtube.com/@kashimashi_rekishi_ch/join

毎月、長編動画1本、短編動画1本配信

特典はバッジ、メンバーのみが使える絵文字などです♪

かしましLINEスタンプ

https://line.me/S/sticker/26556606/?lang=ja&utm_source=gnsh_stickerDetail

X(旧Twitter)で配信情報とか配信前のネタをフライングでつぶやいてます。

https://x.com/rGDfU0KgzH2ankI

▼エンディング曲

お祭り太鼓 (feat. マニーラ) / Stardom Sound

(P) & (C) Star Music Entertainment Inc.

▼使用効果音

「効果音ラボ」

https://soundeffect-lab.info/

「DOVA-SYNDROME」

https://dova-s.jp/

▼使用画像

「Wikipedia」

https://ja.wikipedia.org/wiki/

Webニュース各サイト

▼使用動画

「MotionElements」

https://www.motionelements.com/ja/

※素材提供ありがとうございます!

▼お問い合わせ(☆を@に変えてください)

tonreki.ch☆gmail.com

23 Comments

今夜もきりゅうさんの博学がたっぷりと聞けて楽しかったです(^-^)/

大河観ていて“んっ?“と思った時に『かしましチャンネルで詳しく聞けるか!』と思うようになりました(≧∀≦)

罪人の腑分けは一種の娯楽だったんですね~🫀🫁💀🦴

みなもと太郎さん作の「風雲児たち」のオープニングは小塚原の腑分けの場面から始まり、そこから数十年にも及ぶ大河ドラママンガの始まりになりました。自分はこの作品を読んで、江戸時代大好き人間になりました。「べらぼう」もワクワクして見ています。

吉宗の漢訳洋書の輸入の緩和ですねぇ。孫の松平定信が寛政異学の禁をやっちゃうんですよね〜。

前回の女芸者の話しを聴いていたので、りつさんが見番やるっていうのにちょっと興奮しました(笑)

解体新書のチームに源内もいたら、玄白さんもっと大変やったやろな😂

毎回楽しく拝聴しております。

ただ今回の腑開け解説時に「穢多」という言葉を使われおりました。この言葉は現在の部落差別に使われる差別用語です。やはり歴史的コメントをつけなくてはいけないと思います。きりゅうさんは関西人ですので、この辺は敏感でなければいけないと思います。今なお。結婚差別は存在しているのですから!

ついに出た、扇の要、杉田玄白さん、ドラマ版楽しみですね。解体新書関連のお話、良いですよね。みなもと太郎の漫画『風雲児たち』はオススメです。出来る変人たちの熱い快進撃とそれぞれの生き切った晩年が、また、そうなるよね、つらいなぁ…的リアリティと愛情をもって描かれています。よしながふみさんの『大奥』赤面疱瘡ワクチン編に近い趣があります。

源内さんと玄白さんは明暗別れてしまう展開が予想される流れですが、今回の大河ではどう描かれるか、どんな源内さんの幕引きになるか、目が離せませんね。

それにしても、生田斗真くんの笑顔の演技が怖すぎる……

この時代には

いわゆる“忍び“を使って

情報収集や諜報活動をする、みたいなことは

無かったのでしょうか?

微妙な話し合いを大声でしてますよねー😅

大河ドラマで腑分けと言えば「花神」で村田蔵六が小塚原刑場で腑分けしてるところを桂小五郎が目撃して長州藩に誘う決意をするところかな。

ちなみに、中華医学では、脾臓と膵臓と区別がついておりませんでした。

未だに、明治鍼灸大学では、中華医学関係に於いては区別をつけておりません。

ターヘル・アナトミアでは小腸に附属する、消化液を分泌する臓器と、(この当時未だ血糖値をコントロールするインシュリンを血中に分泌ことは知られておりませんでした。)リンパ系臓器のリンパ管につながっている臓器とが、

別々の臓器であり、それぞれ、別々の名前をつけるべきである、

と、言う事になり、

リンパ系臓器の方を、

脾臓、

小腸に管で繋がっている方の臓器を、

膵臓

と、名付けることにしました。

いつも楽しみに拝見しています。

解体新書が出版された過程が分かり大変勉強になりました。

当時は出版するにはやはり木版だったのでしょうね?

臓器の絵等はきっと苦労されたことでしょうね、

アルファベットも慣れていなかったでしょうから、

彫師さんも刷り師さんもご苦労があったと想像しました。

面白い解説ありがとうございました。

ちなみに、解体新書の翻訳、発行の次第を著述した書物が、

蘭学事始。

天下御免で見て知ってます。

昔、翔んでる平賀源内ってドラマがありましたよね

西田敏行さんが主演で、

石田ゆり子さんがまだ演技が下手くそで、

あまり再放送も無かったのかそんな記憶しかもう残っていません

今ならもっと楽しめるので再放送して欲しいなぁと思います

今回は石坂さんの本領発揮というところでしょうか

見くびるなっと一喝したところとか格好良かったですね

敵を見定め犯人を見つけるという本質から逸れない心意気、素敵でした

しかし意次と手を組めるかという場面でこれは死亡フラグが立ったなと思いました

ここからサスペンス調の展開になり

犯人の女の影と喉のキズ

人形を操る一橋治済

2時間ドラマの音楽が聞こえてきそうでした

ホッとしたのも束の間、意次に不利な状況になっていくのが手に取るように分かりますね

吉原のアベンジャーズも改革に意識を向け始めましたね

それを聞いた蔦重の嬉しそうな笑顔で、今まで一人で頑張っていた苦労が少しは報われたのかなと思いました

次回も楽しみです

源内さ〜ん💧

江戸時代が終わってオランダ語が影響なくなったという話が最後の方にありましたが、そういえば福沢諭吉って蘭学を勉強していて明治維新になってから英語に切り替えたんでしたよね。前野良沢はきりゅうさんの話を聞くまで全然知らなかったですが、中津藩というのを聞いて、時代は違うけど同じ中津藩の武士階級出身の福沢が最初には蘭学を目指したのはそういう蘭学がさかんな土地柄だったせいなのかなと思いました。

お疲れ様です。m(__)m

すみません。質問なのですが、金々先生栄花夢などは、黄表紙本で、当時の値段でも高くて8文、現代の値段でもせいぜい200円くらいだと思うのですが、このような安い本で利益を得ようとすると、5万~10万部は売り上げが欲しいと思うのですが、出版社だった鱗形屋さんは、こういった本を江戸だけではなく全国展開はしたんでしょうか・・?

つまりは、京都、大阪、名古屋等の大都市の本屋に委託して、当地でも販売してたのでしょうか・・?

それとも、江戸だけの出版で、せいぜい地方からの出張の武士がお土産で買って帰るくらいの売り上げの範囲だったのでしょうか・・?

または、少し後代の南総里見八犬伝のようなお値段もそこそこしそうな本格的な読本は、全国展開の委託販売みたいなものはあったのでしょうか・・?

もし宜しければ、よろしくお願いいたします。m(__)m

そのあたりのことを三谷幸喜さんがドラマにしてましたね😊

前野良沢は、最初の出版には反対だったそうです。おそらく完璧主義だったのでしょうね。杉田玄白は、中途半端ならでも、まずは出版して、後世の人々に託すために出版を決意したようです。令和のオランダ🇳🇱通詞😅

コーヒー☕︎や医学用語、株式会社、土木技術、船舶技術や物流でオランダ🇳🇱語から日本語に転化した言葉は多いです。オランダ🇳🇱では、今でも日本学が盛んです。残念ながら、オランダ🇳🇱学は、日本では無くなってしまったようです😢令和のオランダ🇳🇱通詞😅

このあたりの話は、みなもと太郎の「風雲児たち」蘭学革命編に詳しく書いてますよねぇ。そのコピーが

「何がわからないのかもわからない!訳してみせるぞ!たーへるあなとみあ」

江戸時代の歴史のおさらいになりました。ありがとうございます。できたら、次回の蔦重の作った本見立て蓬莱の解説もお願いします😮

解体新書作るのに前野良沢めっちゃ頑張ってるのに教科書に出てくるのは杉田玄白がメインで可哀想笑

源内さん、むか~し、天下御免というドラマにはまりました~(笑)

山口崇さんが源内さん役でしたよ、人をあやめてしまった、何があったのでしょうね、😢