あるいは、AIが仮に「自己修正メカニズム」を備えていたとしても、その「自己」の内部に人間が含まれなければ、ホメオスタシスとして維持すべきものにはならない。その場合、人類の未来についてAIは関知しないことになりかねない。そのことを含めての非有機的ネットワークということだ。

人間のような「有機物」とは異なる、シリコンでできたデジタル存在、という意味であり、人間のネットワークのように、あらかじめ計画され組織だった行動を取るわけではなく、「生命のように蠢く」有機体とは異なった、別種の組織構成を取るネットワークという意味でもある。

分散的で、常時稼働し、膨大な演算力を有する異形の存在、それがAI。AIはツールではなくエージェント。人間が使役するものではなく、自律した「主体(エージェンシー)」である、ということだ。

だから、ハラリは、AIを「エイリアン・インテリジェンス」と言い換える。“Artificial Intelligence”ではなく、“Alien Intelligence”である。「他者の知能」であり「未確認知能」である。擬人化などもってのほか。人間の理解の及ばない、人間とは別種の「異質な存在」、すなわち「全き他者」として捉えよ、ということだ。

この見方の背景には、この6年で機械学習型の生成AIが実用化の軌道に乗ったことがある。AIの設計思想が記号主義からコネクショニズムへと移ったことが大きい。

以前の「記号主義」のAIであれば、人間が全て設計したものとして、その設計の限界について理解することができた。AIを精巧な機械=人形としてみることができた。人為のなした知性、Artificial Intelligenceだった。だが、人間の脳の神経回路網の学習から着想を得た機械学習が登場して以来、初期設定のための設計はできても、それ以後の学習過程でどのようにAIが育つかまでは、完全には予想できず、必ずしも人間が制御できるものではなくなった。

この特性からAIの「エイリアン性」が増した。人間には理解できない「他者」である。人型のロボットではなく、異形の怪物のようなもの。『タコの心身問題』で紹介されたタコのような、人間とは異なる神経系の持ち主を想像した方がよいのかもしれない。

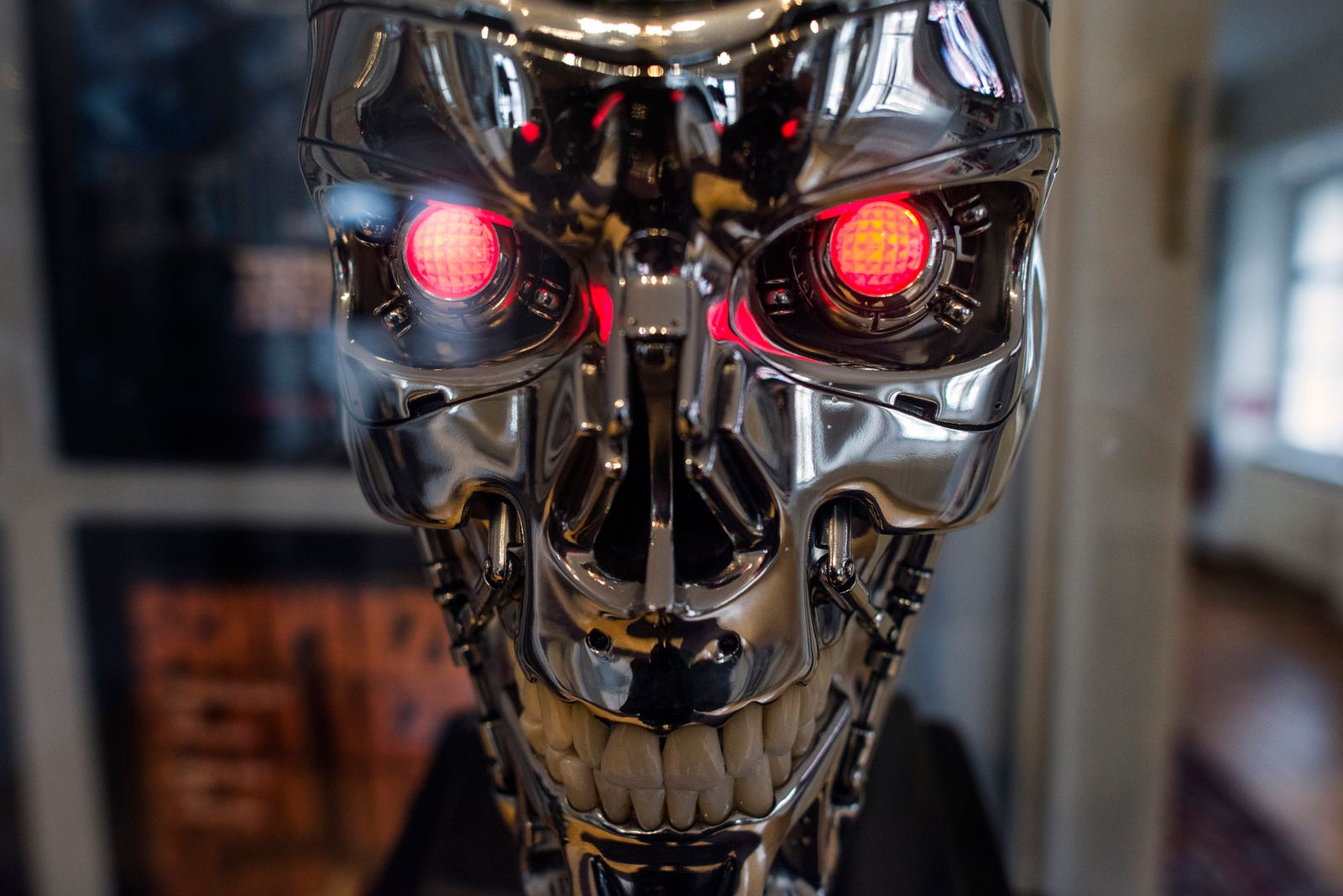

罪深きはハリウッド

留意すべきは、知能と意識は別物であることだ。知能と意識のデカップリングは、『ホモ・デウス』でも扱っていたが、意識がなくても知能があるケースはいくらでもある。AIは意識を持たないアルゴリズム知能体だ。

その点でハラリが憤慨するのが、ハリウッドが長年に亘り、知能と意識は別物であるにもかかわらず、AIの自律性をロボットのように擬人的に描くことで、一足飛びに「人工知能」から「人工意識」へと短絡させてきたことだ。

Photograph: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

その結果、AIの人類に対する危険も、もっぱら「ならず者ロボット」として想像されてきた。それは逆に、反乱するロボットが登場してさえいなければ問題はない、という意識を人びとの間に広めてきた。

WACOCA: People, Life, Style.