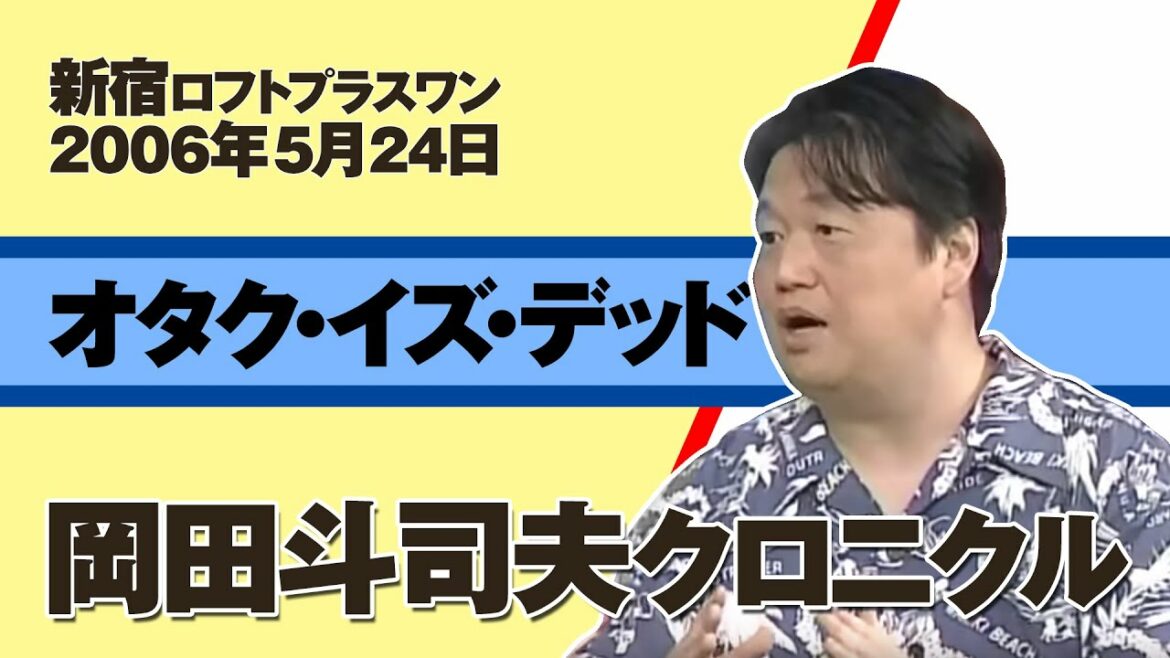

2006年5月24日 新宿ロフトプラスワンにて講演

「オタクはすでに死んでいる」

数々のクリエイターたちが視聴したという10年前に行われた伝説の講演がOfficialYoutubeについに登場。

1981年8月22日 第20回日本SF大会/第3回大阪SF大会(DAICONⅢ)

1983年8月20日 第22回日本SF大会/第4回大阪SF大会(DAICONⅣ)

1984年12月 ワンダーフェスティバルプレイベント開催

1984年12月24日 ガイナックス誕生

1987年3月14日 王立宇宙軍 オネアミスの翼

1989年7月23日 連続幼女誘拐殺人事件・宮崎勤逮捕

1991年5月24日 プリンセスメーカーリリース

1991年9月27日 OVA『おたくのビデオ』リリース

1995年10月4日 新世紀エヴァンゲリオン放送開始

2004年3月3日 Mixi公式オープン

2005年8月5日 ドラマ『電車男』ヒット

2005年11月7日 Youtubeサービス開始

2006年5月24日 『オタク・イズ・デッド』新宿ロフトプラスワンにて講演

2007年1月15日 ニコニコ動画(β)サービス開始

2007年9月10日 Pixivβテストサービス開始

2008年4月23日 Twitter日本語対応サービス開始

2008年5月 Facebook日本語対応サービス開始

当講演は時代の区切りとなりました。年表の抜けはみんなのコメントで補っていただければと。

それでは、笑いあり涙ありの150分をお楽しみください。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ニコ動で最新岡田斗司夫動画を楽しむならブロマガチャンネル!(有料)

http://ch.nicovideo.jp/ex

とりあえずツイッターのフォローならコチラ!

Tweets by ToshioOkada

32 Comments

今観てよかったです。

ここ2年くらいら自分の趣味を否定され、30年近く好きなので人生を否定された気持ちで鬱々としていました。

ずっと好きでいようと思います。

現在はどうなんでしょう。より軽々しく自分をオタクと自称出来なくなった気がしています。大衆化しつつも先鋭化してるのか、昔とは違う理由で躊躇してしまいます。時代の変化なんて感じられない小学生世界で生きていた頃は、オタクは蔑称寄りな言葉になっていました。反面、自分の中で今は敬称になっています。ある種の専門性が強すぎて到底真似出来ない境地に達した人々という位置付けになっています。しかし、曰く原初のオタク達は大衆化される前から互いに研鑽しあってたということみたいですね。一般に理解されようの無い事を前提とし、蔑称なんかではなかったと。これも思い込みに過ぎないのでしょうが岡田さんの存在もあり、より別次元の住人に感じてしまいます。小5の頃からこの様な講演会があったことを知り、時間の重さに恐怖を感じます。

1:39:30

宮崎吾朗は幸平創真だったわけか…

人間、体型じゃなくて自信と金なんだなってこの人で思い知らされた

オタクの垣根が取れて、オタク文化が消えて、オタクのキングも貴族も居なくなった世界で、オタクではなく何かを好きな個人として、お互い共感できればいいねって世界で生きてくのですよってお話だと理解しました。

私洋楽オタクだけど岡田さんの話めちゃくちゃ好き。そして、最後の「自分の好きなこと人に伝えていく」の部分、これが岡田斗司夫ゼミの原動力なんだなと感動した。

これ、オタクだけじゃなく、あらゆることに言えるよね。なんか、ちょっと寂しくなった。

今まで言語化できなかった感覚がスッキリした。自分はどうつきあっていくのか、自分なりに模索したいです。

私達オタクは自分達を守る為に結束し、時には心に貴賎を、時には正義を、アイデンティティを使って社会という敵と戦ってきた。

その戦いが終わり、オタクという戦友達は新しい世界に進んでいく。

進んだ先でオタク同士は争うかもしれない。仲間が居た戦場ではなく、敵かもしれない味方かも分からない人達の中に入らなければならない。

しかし、この日のあの瞬間はまるで戦争の終わりを称え合う戦士の様に分かり合えていた。

これからは私も自分の中の名前の無くなったこの感情を守り、育まなくてはいけないんだ

今言えることはただ一つ

ありがとうオタク。

さようならオタク。

オタク文化がメジャーっぽくなった幻想が故に感じてしまう焦燥感? 貴族主義でもエリート主義でもメジャーな萌え主義でも、自分が楽しめればそれで良いと思うけどね。他人はどこまでも言っても他人であり、自分ではない以上、絶対的な共感は有り得ない。でも自分のオタ趣味とかを心から愛する気持ちは今後も抱いたまま墓場まで持って行けば良いと思う。

感動しました🥺最高です。

2006年なんだ。すげーわかる

『吾妻ひでお』さんの漫画を、思い出す。

少女は、リカちゃん人形の顔を、基準にしている。

リカちゃん人形は、金型で作られるから、工業製品で数値化されてる。

1960年代、1970年代、1980年代と、時代で顔が変わった部分の求める存在作品であった。

『尻尾がない!』と言う作品の深さは、『ロダンシリーズ』の翻訳本で、挿絵を描くSFの深さを知る。

『吾妻ひでお』さんの漫画が、『SFマガジン』参加した事の深さが在る。

『尻尾がない』の作品を初めて見た、函館ラサール高校出身の先輩は、一瞬で作品の深さに気付いた。

SF作品の教養の深さを、知ったのだろう。

『フェアリーバースデイ』という、『メタモーゼ』を求めて、興奮している私に、高尚な領域を理解できないだろうと語った。

当時知りえた先輩の偏見の確証で、裾野に広がる経験値では違ったのかも知れない。

『山田風太郎』さんの『くノ一忍法シリーズ』や、ロバート・ハイラインの『悪徳なんてこわくない』で、育った世代。

白戸三平さんの『カムイ』の『木耳の話』や、『超人ロック』として『グループ』から『少年キング』に、ジャンルとして形成されているのを知っていた。

その源流は、永井豪さんの『ハレンチ学園』や『あばしり一家』7巻の長男・宇宙怪物編かも知れない。

コミケでも、1980年代は、『破李拳竜』が有名だった。

岡田斗司夫さんは、1980年代に、ゴールデンウイーク期間にある。

『パフ』主催の、『アマチュア8mmアニメーション映画フェスティバル』に、『ダイコン3』で参加されていた。

確か、そこで、東大生が女性の俳優を手配できずに、ディズニー映画の『白雪姫』の技法を使い。

相手役の女性を、アニメーションで描いた作品を見て、違う何かを感じたのかも知れない。

『第一回SFフェスティバル』を、岡田斗司夫さんが、主催されたのは、その時期ではなかったか。

『平井和正』さんの、『怪物はだれだ!』の小説に『ダブルセックス』と言う、短編小説がある。

昭和49年の『スケ番』と呼ばれる不良女子高生は、ロングスカートだった。

それ以前には、ミニスカートブームが有り、不良女子高生には、ミニスカートが居たことを小説で語っている。

『SF作品』では、『セーラームーン』で、『小学生の女の子』に、『ミニスカートの理想』を植え付けられたのでは、ないのだろうか。

『BL作品』は、『歌舞伎の女形』ブームや『宝塚歌劇団』ブームが、1950年代頃からある。

『宝塚歌劇団』のファンだった女性が、自分の子供に舞台女優の名前を付けた人もいる。

明治時代以前には、男娼という女装男子がいた。

東北では、7歳まで、男の子を女の子として育てる風習が在った。

少女漫画でも、1970年代~1980年代には、青少年が女装する話が多い。

『イブの息子たち』『ボクは、玉三郎』『めいわくかしら』『やじきた道中記』『ハローレディ』『す~ぱアスパラガス』『どろん』『ぼくの初体験』『コンパクトミラーマン』『どっちが、どっち?』など。

【未来予想】

多様化したということ。

工場生産の均一化から、ファインケミカルの時代かも知れない。

ゲーム配信者は、ゲームキャリアで、ゲーム商品で繋がる。

作品が、グループを集め流行を作る。

流行が、システムを作る。

『バイオハザード』のゲームをやってると、『ドローン』の操作ができる。

つまり、『バイオハザード』を、やりこんだ人物が、『ドローン』を設計したと言うことだ。

『バイオハザード』のスペックを、『ドローン』で、応用した。

『バイオハザード』のゲームをやった人は、『ドローン』の操作に有利になる世界観が生まれる。

1万人が、同時に参加できるゲームが出来て、時代が変わった。

『リネージュ』で、出会いの場が変わった。

SNSで、『個人の時代』から、『集団チームの時代』に代わって、世界観が変わった時の話。

『lineは、アラブの春革命を呼んだ!』

インターネットが、独裁政権のシステムの破壊を起こし、集団意思による革命を起こすことに気付き!

情報の共有化で、個人の『オタク』程度の知識では、個人対集団の情報格差で、簡単に論破されると気付いたのかも知れない。

個人で知りえる情報と、集団で会社を動かす情報では、遥かに情報格差や伝達速度の速さが変わる。

『2チャンネル』だけでなく。

大きく変わったのは、学校組織!

例えば、『商業科』は、経理部の人員供給源だったが、コンピューターの電算化により。

昭和40年代に、300人居た経理会社が、1995年には『勘定奉行』というソフトで、5人で出来るようになった。

IT企業で、5人の経理会社を沢山作り、『300人働いてます』という、『粉飾決算』を企業に指南したら犯罪になった。2005年に、正式に違法になった。

企業の経理部も、300人中5人で、仕事が終わるので、残り295人は、どうするか?

『資産運用』で、会社利益を出そうとした。

他社との、経理組合で、『資産運用』の失敗で大損を出し、経理部解体。

『商業高校』は、生き残りを掛けて、OBとネットワークを取り、会社に必要な人員の育成や、進学校に変わった。

教育学部や経済学部のある国立大学は、小学校・中学校・高校と、インターネットの教育実験を卒論カリキュラムで始める。また、地域の子供会のボランティア活動でも、見守りネットワークを始める。

それらが、学校裏サイトの『2ちゃんねる』化が、あった。

子供たちの『不審者事件』が、多かったので、逆に力を手にした子供たちによる『カダフィ大佐の民兵ごっこ』が、流行っていた時期かも知れない。

オタクという事象をロジカルに、且つ情熱を持って解説…wkwk。2020年代の今、"オタク"は"凡庸さ"に限りなく近づいており、"専門家"的な意味合いでしかない。サブカルは死語だなーと実感。

オタクの根っこにあるもの→自分の好きな事は自分で決めるという、強力な意思力と知性の現れ❤️

👍

知らないうちに大切な何かを失っていた事に氣が付いた氣がします

夏草や兵どもが夢の跡

This needs english subtitles. It's a nice time capsule.

ヲタクはシんでいません。本人達の趣味の方向性や種類が変わっただけで本質的な部分は何も変わっていないし、変わらない。

昔からアニメは好きできたが自分がオタクかと言われると…?でした。おたくの人を尊敬していたし、すごい人たちで自分は到底及ばない。恐れ多いと思っていました。だから高校生の時アニメ好きなんだと友達に言ったら、オタクじゃんー!といじられましたが、こいつ馬鹿だなと思ったし、

私オタクなんだよねーと言ってる友達の話を聞いても、そんなレベルでよく自分をオタクだといえるな!恥を知れ!ぐらいな感覚を持っていました。でもなぜそんな感覚を持っていたか考えたこともなく、この動画を見てなるほどとなりました。

ありがとうございます。

現代社会におけるありとあらゆる分野での分断、その本質と解決方法がこのイベントで明らかにされていますね。

素晴らしいイベントですね、岡田さんの涙とコメントに感動させられました。

~ラスト・おたく〜〜としお王の伝説!〜〜

『もしも、我こそはお宅の中のお宅と矜持を保つのであれば、その心の剣を抜き天界へ突き上げよ!

ならばその時、お宅の真明そそがれ汝をおたくの王とえらばれしにえらばし!』

としお王『我が王で良いのか〜!?』

聴衆『おう!おおおおおおおおお!!!』

その後、としお王は『おたキング』としておたくよりもっとも尊敬され且つ恐れられた。

アーザー王の伝説、コナンザグレート(アーノルドシュワルツェネッガー主演)、

王になろうとした男(ショーンコネリー主演)、ラストサムライ(トムクルーズ主演)などより〜

ガンダムとマクロスの映画観に行っただけで宮崎と一緒だって親戚のおばさんに言われたわ

オタクは男尊女卑コンテンツの流れ汲んでるから、時代背景的に差別されても仕方ないぞ。

サムライ→ヤクザ→ヤンキー→オタク

男尊女卑コンテンツの特徴

・概念なのに正装がある。

・ちんこの変わりに何かしら握りしめている。

この魂(ロマン)が次何に転生するのか楽しみで仕方ない。

民族(ひとつの文化を守る)はやがて各分野に文化を作る民族が出現。多民族化して貴族、エリートが引いいる民族内闘争を繰り返しやがて多民族戦争へ突入。混沌の中、秩序をつくる者も現れ荒らしも現れる。神と悪魔が生まれ崇めるヒツジが生まれ、宗教と理不尽さが生まれニートが生まれる。

見ながらコメントしていますが、そりゃ確かに昔のオタクは頭いい人が多かったわけだ、と思いました

同人界隈も小説すらものすごく減りましたもんねえ…

武士という階級は無くなっても人々の中に武士の志が遺ったように、好きなモノを好きで居続ける事でオタクという志は受け継がれていくのでしょう。

市場から好きなものを汲み取って好きな様に消費する。溜まり場に属して、アクティビティにコミットメントする。この2つが私の出した答え(社会適応度を上げるには、どうしたらいいか)の大枠です。

陰キャ・オタク・チー牛・アスペ論争のその先へ進みましょう。

岡田氏はサイコパスを名乗っているけれど、

オタクを熱く語り涙を流してしまうところを見ると到底信じられないんだよな。

サイコパスなんかではなく、とても優しく熱い人だと思う。

18:05 43:49 1:33:38 1:53:10 1:59:12 2:21:42

2:24:38

このお話を何回も視てその度に感動しています。それなのにまだオタクは生きていると、自分のアイデンティティはまだ死んでいないと思っていましたが

先日オタク(である自分)はもうこの世にいないんだと痛感する出来事がありとんでもない喪失感を味わいました。もうこれ以上オタクである自分を誰にも傷付けさせない事を誓い「オタクは死んだ」という事実を受け入れようと思います。オタクである私は死にました。だけど岡田先生が居るから安心して死ねます。今日はオタクである私のお葬式です。新しい門出です。

90年生まれです。

両親がいわゆる第一世代(庵野秀明と同い年)なんで、自分は貴族の二世です。

自分の実感では01年(テニプリのアニメ化)、02年(ガンダムSEED放送開始)辺りから何かが崩れてきたように感じています。

ガンダムで言うと、それまでGやWを観ていた経緯からガンダムにはまってテレビシリーズやOVA、劇場盤を追っかけて、ボンボンを購読していたら「ガンダムが好きな小学生」を自称するに十分だけど、オタクにはまだまだ程遠い頃という空気が流れていた時代でした。

ガンダムSEEDが始まると、それまで「ガンダムなんてマニアックなオジサンが観るもの」と遺棄していた同世代の女子が群がるようになり、挙げ句に「ガンダムが好き(SEEDしか観てないけどww)」という看板を掲げ、続編の最終回を迎える頃には「オタク」を自称し始めました。

親世代に比べるとまだまだ浅いと自覚していた自分としては「俺の知ってるオタクじゃない・・・」「お前、そりゃちゃうんちゃう?」と思っていると、いつの間にかそう言う人達の方が大多数を占めるようになりました。

作品を観たことはあるけれど時代を知らない、人間を知らない、手法を知らない、そんな自称するタイプのオタクだけが周囲を占める状況になり、彼らが知らない領域の話を少しでもしようものなら「やっかい勢」として迫害されるようになったのでソッチ方面の話をするのは辞めました。

オタクを自虐的に名乗りながらもオタクでいる自身を一番可愛がっていたい人達の馴れ合いに混ざることが怖くなったからです。

自分の知っている範疇だけで話をしたい、自分より詳しい人が許せない、自分よりも持っている人が許せない、リアルタイムで視聴しなかった自分が許せない、、、

そんな人達に気を遣うのは疲れました。

ちなみに自分はオタクじゃないと思っています。なぜなら、自分が知っているオタクほどの努力は何もしていないからです。