1歳6か月の息子さんの小児がんが発覚した石田千尋さん。突然の診断に実感が湧かず「強くまばたきをしたら夢が覚めるのでは」と思いながら闘病生活が始まったそうです。

【写真】わずか1歳9か月でこの世を去った息子・夕青くんとの母子の思い出(全16枚)

突然ステージ4と診断も「まったく実感は沸かず」

── 石田さんは夫の仕事の都合で2018年9月に1歳6か月の息子さんを連れてドイツでの生活を始めます。その後、息子さんに小児がんが発覚しますが、体調に異変を感じたのはいつごろでしたか。

石田さん:ドイツに着いて1週間ほどで息子の夕青(ゆうせい)に熱が出始めました。風邪だと思って近くの病院を受診しましたが、「息子さんはお腹が痛いのでしょう」という診断で 、処方されたのはカモミールティーでした。

たくさんのカラフルな本に囲まれて。1歳6か月ごろの夕青くん

たくさんのカラフルな本に囲まれて。1歳6か月ごろの夕青くん

その後も熱は上がったり下がったりを繰り返していたので別の病院を受診しました。そこでは「海外生活の不安感がお子さんに伝わっているから、お母さんはドンと構えてなきゃ」と言われ、薬も出ませんでした。たしかにそう言われたらそうかもしれないという気持ちでいました。

そこからすぐ、息子の首に握り拳くらいの大きさのしこりができました。これはドンと構えておけばいいという話ではないと思って、中核の病院を紹介してもらって受診しました。その場ですぐ「うちでは診られないから、もっと大きな病院に行ってください」と。その足で大学病院に行き、検査が進みました。こちらは風邪の延長だと思っていたので、今何が起きているのかわからず、泣きじゃくる息子をエコーの台に押さえつけるのに必死でした。

── 検査の結果はどうでしたか。

石田さん:急にしんみりした表情で「長い戦いになると思うけど頑張りましょうね」と英語で言われました。その後、医師から詳しい説明を受けて、息子はニューロブラストーマだと言われました。翻訳機ですぐ調べて、神経芽腫だということはわかっても、これがなんなのかわかりません。電波が悪い場所だったので、エコー室を出てネットで検索したら、小児がんの一種だということがわかりました。リンパに転移があって、ステージ4だと説明されてもこの時点ではまったく実感が湧きませんでした。そのまま入院が決まり、闘病生活が始まりました。

── 日本にいたときに健康面の指摘をされたことはありましたか。

石田さん:健診でも何も指摘されたことはありません。順調に予防接種も進んで、健康そのもの。風邪で熱を出したことは少しありましたが、すぐに良くなっていました。渡航の1か月前に熱が出てかかりつけ医を受診したのですが、すぐに下がっていましたし、その際に海外渡航についても問題ないと言われていました。

ドイツに渡航して1週間で、まだ開けていないスーツケースがあるような状態で抗がん剤治療が始まりました。すべてがバタバタと進んで、「もしかして、強くまばたきをしたらこの夢が覚めるんじゃないか」と思っていました。日本では福井県の実家で生活をしていたので、この話を伝えると私の母はすぐに飛んできました。お母さんは英語もドイツ語も話せないのですが、日本語で話せる人が近くにいたのが心強かったです。

ドイツでの治療を決意「絶対に治ると信じた」

── 病院の先生とのやりとりは英語でしていたとのことですが、治療への不安はありませんでしたか。

石田さん:入院してすぐ、「もし日本で治療したいなら、今すぐ帰ったほうがいい」と言われたのですが、小児がんの7~8割は治る病気だと言われていたので、絶対に治ると信じていました。ドイツに来たときに息子は初めて飛行機に乗ったのですが、フライト中ずっと泣いていて。また長時間しんどい思いをさせるくらいならと、医療大国のドイツで治療を受けさせることを選びました。

先生は私たちにわかるような表現で伝えてくれるのですが、ドイツ語が英語になって、それを日本人の私たちが英語で聞き取って日本語で解釈するということが続くうちに、本当に満足な治療を受けさせてあげられているのかなという不安はありましたが、必ず治すという気持ちでいました。

入院中、息子さんにつき添う石田さん

入院中、息子さんにつき添う石田さん

── 抗がん剤治療を行った当初は効き目を感じていたそうですね。

石田さん:抗がん剤治療を1クール終えたあと少しよくなって、支えがあれば立ち上がれるようになりました。「数値もいいからお家に帰っていいよ」と言われ、一時退院をしました。その後、2クール目も予定通り進んで家に帰ることができました。でも、2クール目の治療を終えて一時退院で家に帰ったら突然、鼻血が出て止まらなくなって。電話をしたら「すぐ来てください」と言われて、そこからまた入院することになりました。鼻血はいい方向に向かっていないといいますか、悪くなっているサインだったのですが、私はまだこの時点では事の重大さに気づいていなくて。

治療もしているし、絶対に息子はよくなるという希望だけを持っていたのですが、ドラム式洗濯機くらいの大きなエコーの機械が運ばれてきて、ベッドにいる息子の検査が始まりました。その後、私と夫が別室に呼ばれて、ただ静かに「この子は死を待つだけです」と言われました。大晦日の日でした。

── 9月に入院して、3か月しか経っていない段階で…。

石田さん:がんが肝臓に転移して大きくなり、肺を圧迫していると言われてレントゲンを見せられたのですが、まるで証拠を突きつけられたような感じがしました。もちろん納得がいかないので、「肝臓って切除しても生きていけるし、私のお腹から生まれたんだから、私のを取って手術して!」と取り乱していました。

医師や看護師さんが数人いたのですが、そのなかのひとりから「こどもホスピスに行きますよね」と声をかけられました。「どうしますか」ではなく「もちろん行きますよね」というニュアンスに聞こえました。

私のホスピスに対する勝手なイメージは終末期の患者さんの緩和ケアを行う場所で、高齢者の方が行くというものでした。もちろんこどもホスピスというものがあることも知りません。言い方がよくないのですが、「生きる希望がない、死を待つ場所で、息子の治療を諦めると言いたいんでしょう」と、怒り半分でその言葉を受け取って、涙が止まりませんでした。ドイツに見捨てられたような気がして、こんな年の明け方ってあるのかなという状況で気づいたら年が明けていました。「ホスピスに行きたくないなら、病院にいてもいいという話だったので、「私たちは治療を諦めていません」と伝えました。

── その後、どうされたんですか。

石田さん:病院の方針としてこの子は助からないと判断した時点で、酸素マスクはしているものの、抗がん剤治療は負担になるので治療は行われませんでした。息子はどんどん弱っていき、寝返りもしなくなって。闘病が始まってからすっかり口数も減ってしまっていたのですが、急に息子が「おうち帰ろか」って言ったんです。偶然そう聞こえたのではなく、その場にいた私と母が驚いて目を見合わせたくらいはっきりそう言いました。

正直、ドイツの家ではまだ思い出を作れていなかったので、きっと福井の家に帰りたいと言っているに違いないと思いました。「私たちを日本に帰して」と先生にお願いしたのですが、「フライトの間に何かあるかもしれないから、許可できません」の一点張り。さらに、「お家に行きたいなら、なおさらこどもホスピスに行ってみたほうがいい」と念押しされました。

そこまで言うならと、夫と知人が施設を見学に行きましたが、私は全然期待しておらず、この人たちを黙らせるために行くだけという気持ちでいました。でも、夫は帰ってくるなり「いいところだった!看護師さんがいる幼稚園みたい。すぐに移動しよう」と。もう私は極限の状態だったので、夫がそこまで言うなら、このまま病院にいてもいいことがあるわけでもないと思い行ってみることにしました。

「1日でも早く来たかった」

── こどもホスピスはどんな場所でしたか。

石田さん:社会と分断された山の中のポツンと一軒家に連れて行かれるんだろうと思っていたら15分ほどでつきました。まだ社会の輪の中にいるというのが第一印象です。着いた瞬間に上手ではないギターの練習の音が聞こえて、なかはとてもカラフル。入り口には、息子の名前が書かれたかわいらしいプレートがかけてありました。「ゆうちゃんのお部屋って書いてあるよ!」と息子に声をかけたくらい、私の気持ちは少し回復していました。

部屋に入ると6人のスタッフさんが並んでいて、「私たちはチーム夕青です。2人ペア、3交代で24時間見守っているから、なんでも言ってね。全員ナースです」と言われました。治療はしないのですが、それまで見捨てられたと思っていたので、看護師が見てくれることに医療と切り離されたわけではないと思えたのは安心感がありました。酸素マスク以外の設備はないのですが、息子の様子をつねに見てくれていました。

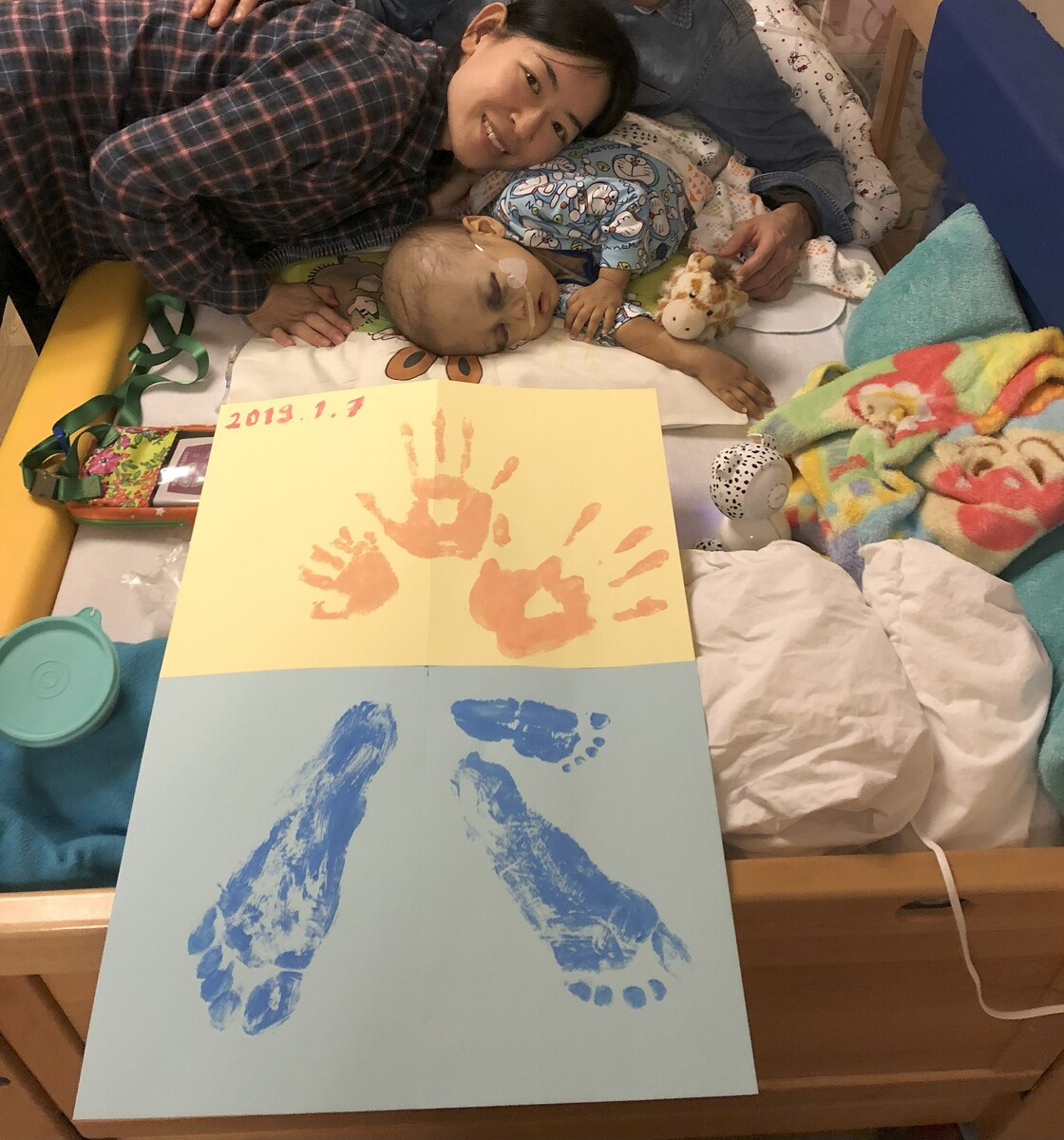

こどもホスピスで家族の手形と足形をとってもらったときの1枚

こどもホスピスで家族の手形と足形をとってもらったときの1枚

── こどもホスピスにはどのようなお子さんがいらっしゃっていたんですか。

石田さん:うちの子はぐったりしていたので、きっとそういう子しかいないんだろうと思っていたのですが、元気な笑い声が響いていました。見に行くと、中庭で車椅子の女の子が遊んでいて。失礼がないよう最大限の配慮をしたうえでスタッフの方に、「あの子も命が危ないんですか」と聞いたところ、「闘病を頑張っているけど、もう快方に向かっているからきっと学校にも戻れると思う」と。

ここは亡くなる子だけがくる場所じゃないんだというのをそこで初めて知りました。それと同時に、これまでの一時退院の際に、なんでここに来なかったんだろうという後悔も生まれました。「一時退院でも来てよかったんですか」と聞くと、「もちろんよ」と。その、もちろんという言葉にすごくショックを受けました。

── 一時退院中は家で過ごしていたと伺いました。

石田さん:病院からは、退院の際に免疫が低いから注意して過ごすよう言われていました。人混みは避けるとか、爪から菌が入るから公園の砂場や土では遊ばない、植物や動物を避けて同じ空間にいない。いちごの表面もきれいに洗えないから生で食べさせず、化学調味料を避けるなどです。

絶対に治すつもりでいたので、完璧にやり遂げるという気持ちで過ごしていました。お散歩には行きたいけど、公園を見てしまったら絶対遊びたいと言うだろうし、見せるだけ見せて、「帰ろう」というのは酷だと思っていました。私が取った選択は、息子に公園を見せない、つまり外に出さないことでした。食事も何を食べさせたらいいのかわからないので、蒸し野菜をあげました。日本から持ってきたふりかけをご飯にかけてあげたいけれど、どれが化学調味料かわからないから、塩だけにして。

私としては回復に向かうためにできることはすべてやろうと頑張っていたのですが、息子からしたら楽しくない退院生活だったのではないかなと後悔していて。もっと早くこどもホスピスに出会えていたら、こんなにいい環境で、何を食べさせたらいいかもすぐに聞くことができたと思うと、「なぜ私は知らなかったんだ、1日でも早く来たかった」と心から思いました。

── 息子さんは5日間、こどもホスピスで過ごしたそうですね。

石田さん:ここはお家かと思うほどの居心地のよさでした。息子は病院のプレイルームに行きたいときに「しゅっぱーつ!」と言っていたのですが、しばらく言わなくなっていて。こどもホスピスに着いた日に遊べる場所があると息子に声をかけると、翌日急に「しゅっぱーつ!」と言ったんです。久しぶりに抱っこして遊びに連れていきました。病院にいたらきっと考えられなかったと思います。その日の夜、「今日楽しかったね」と息子に自然と話しかけていた自分にも驚きました。

でも、だんだんと息子の手が冷たくなっているのを感じて、息子の顔を見ていたら気持ちがいっぱいいっぱいになってしまって。涙を見せるわけにはいかないと、そっと部屋を抜けて共用スペースで座っていたことがありました。夜中の3時ごろでしたが、スタッフの方が気づいて「コーヒー飲む?と」聞いてくれて。そこから話しかけられるわけでもなく、たまに目配せをして、ずっと一緒にいてくれました。私の気持ちが落ち着いて「息子の顔を見たいから戻りますね」と言うまで1時間くらいそばにいてくれていたと思います。家族や親友とでしか作れないようなあたたかな空間がそこにはありました。

息子はその日の朝の8時半に亡くなりました。息子を抱えて部屋を移動するときに調理のスタッフの方とすれ違って。私たちに気づくとすぐにカートを止めて、息子を見送ってくれました。ボランティアのスタッフさんからも家族並みのケアを受けたような感覚があって、同じ人間として、こんなに居心地がいい対応をしてくれる場所があることに感銘を受けました。病院にいたら味わえなかったケアを最後に受けることができましたし、息子との思い出を作れたドイツのこどもホスピスは私にとって心の拠り所となる大切な場所になりました。

…

息子さんのお葬式を終えたあと、パニック障害の症状に悩んでいたという石田さん。あっという間に2年が過ぎ、1歳9か月で亡くなった息子さんの年齢を超えてしまったとき、このままではいけないと、いつか故郷の福井に作りたいと思っていたこどもホスピスを作るべく動き始めました。石田さんが目指すのは闘病中のお子さんをヒーローだという目線で見てくれる優しい社会。闘病の有無に関わらず、たくさんの人が関わり合える地域に根づいたこどもホスピスを作るべく、現在も活動を続けているそうです。

取材・文/内橋明日香 写真提供/石田千尋