Elgatoのコンソール配信向け新キャプチャユニット「4K S」

Elgatoのコンソール配信向け新キャプチャユニット「4K S」

多くのゲーマーが注目するゲームコンソール「Switch 2」が6月に発売された。人気のため、まだ入手困難な状況が続くが、すでに入手済みで配信を行なっている人もいるだろう。Switch 2はハードウェアの進化により、ゲームの表現力が増しているが、外部モニター接続時は、対応可能な解像度やフレームレートなども強化され、HDRにも対応している。

ただ、Switch 2は前世代同様、配信機能を搭載していないため、配信を行なうにはPCとキャプチャユニットが必要となる。そういった中、Switch 2の表現力を余すところなく堪能しつつ、配信を行なえるキャプチャユニットとして、Elgatoが「4K S」を発売した。本稿では4K Sの使いやすさとともに、HDR周りを中心に配信設定で気をつけるべき点などについて紹介していく。

Switch 2の画面出力仕様について

Switch 2は7.9型の液晶パネルを採用しており、解像度は1,920×1,080ドットで、HDR、120Hz表示に対応している。そして、Nintendo Switch 2ドック利用時はHDMI出力が可能となり、3,840×2,160ドット(4K)/HDR/60fps、あるいは2,560×1,440ドット(1440p)/HDR/120fpsで映像を表示できる。こういった環境でプレイしたいなら、それに対応したモニターが必要となる。

HDRとは「High Dynamic Range」の略で、より広範な明るさを表現できる。これに対して従来の方式はSDR(Standard Dynamic Range)と呼ばれる。たとえば、HDRでは暗い洞窟の出口から太陽の光が差し込んでいるといった明暗差が大きいシーンで、黒つぶれや白飛びが起きにくくなり、しっかりと階調差を表現できる。つまり、HDRの方がSDRより表現力が高い。

HDRを利用するには、ゲーム用ハードウェア(ゲーム機、PC)、モニター、そしてゲームタイトルが対応している必要がある。加えて、配信も行ないたいなら、HDRに対応したキャプチャユニットが必要となる。

HDRと最大240fpsまでのハイリフレッシュレートの両方に対応するキャプチャユニットの1つが今回紹介するElgatoの4K Sだ。4K Sは先行している4K Xの下位モデルとなる製品。いずれもハイスペックに分類されるキャプチャユニットだが、4K Xはコンソール+PC向けという位置付けなのに対し、4K Sはコンソール向けとされている。なお、価格は4K Xの3万8千円前後に対し、4K Sは2万3千円前後なので、最高スペックまではいらないというユーザーには買いやすい。

もちろん4K SもPCのHDMI出力をキャプチャできる。具体的な仕様の違いとしては、4K SがHDMI 2.0対応なのに対し、4K XはHDMI 2.1対応で、4K/HDR/144fpsのパススルー表示が可能となっている。

さて、このHDMIのバージョン表記を見て、「Switch 2はHDMI 2.1が推奨と聞いたことがあるので、4K Sは対応できないのでは?」と思う人もいるかもしれない。

実際、Switch 2のドックはHDMI 2.1を採用しているようだ。付属しているHDMIケーブルも、HDMI 2.1用の「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」で、任天堂はSwitch 2をTVとつなぐ時は付属のケーブルを利用するよう呼びかけている。

【テレビ接続時のご注意】

Nintendo Switch 2 をテレビにつなぐ際は、付属の「ウルトラハイスピードHDMIケーブル」をご使用ください。

Nintendo Switchに付属していた「ハイスピードHDMIケーブル」では、Switch 2 の性能を最大限に引き出すことができません。https://t.co/GHX2mixWBM

— 任天堂サポート (@nintendo_cs)June 9, 2025

また、1440p、HDR、120fps表示には14.49Gbpsの帯域が必要となるが、HDMI 2.0では14.4Gbpsなのでギリギリ足りない計算になる。だが、どうやらSwitch 2は、非圧縮のYCbCr 4:4:4ではなくYCbCr 4:2:0で出力しているようだ。

YCbCr 4:2:0は、水平/垂直、両方の方向に対して色差信号を輝度信号の半分に減らすことで、転送情報量を減らすという仕様だ。つまり、映像データを圧縮しているわけだが、この方式はBDにも採用されており、人間が感知できるという意味では映像の劣化を抑えつつ、データ量を大きく減らすことができる技術だ。

これにより、4K Sは4K/HDR/60Hzも含め、Switch 2が対応する映像出力方式に完全対応できている。ただし、モニターについてはHDMI 2.1に対応していないと1440p/HDR/120fpsができないという報告もあるので、モニターはHDMI 2.1対応モデルを選んだ方がいい。

Switch 2と外部モニターで接続検証

今回、HDMI 2.1、WQHD、HDR、240Hzに対応したBenQ製モニター「MOBIUZ EX270QM」を用いて、実際にSwitch 2でのパススルー表示の検証を行なった。接続は、Switch 2をドックに装着し、ドックのHDMIから4K SのHDMI INにつなぎ、4K SのHDMI OUTからEX270QMにつなぐ。また、4K SはUSBでPCに接続する。

結論から言うと、この環境で4K Sでは特になんの設定を行なうこともなく、WQHD解像度、HDRでパススルー表示ができた。Switch 2は基本的には60Hz(60fps)表示固定だが、ゲームが対応している場合は120Hzでの表示ができる。現時点で120Hzに対応しているのは「Nintendo Switch 2 のひみつ展」のみなので、このソフトを起動して確認したところ、120Hz表示も確認できた。

また、このモニターは4K入力も受け付けるので、4K解像度についても試したところ、4K & HDRで表示できた(Switch 2は4Kでは60Hz固定)。

配信についてはHDRを考慮する必要あり

上記の通り、4K Sを使ってSwitch 2のドックから4KやWQHDでHDR表示ができる。特に4K S側での設定も必要ない。しかし、配信を行なう場合はいくつか検討すべき項目がある。

まず、1つが配信もHDRで行なうかどうかだ。これについては1つ明確な判断基準があり、TwitchはHDR配信に対応していないので、Twitch配信者はSDR配信を行なうことになる。4K SでSDRで配信するのであれば、特に難しい事を考える必要がなく、OBSなどの配信ソフトも標準設定のままでいい。というのも、4K SはHDRからSDRへのトーンマッピング機能をハードウェアで持っているからだ。

トーンマッピングにより、HDRの広い輝度範囲がSDRの狭い輝度範囲に収まるように変換される。当然、SDRではHDRの色を完全に再現できないので、SDRにトーンマッピングを行なうとある程度淡い色合いになってしまうが、4K Sのトーンマッピングは優秀なので、違和感のない変換を行なってくれる。

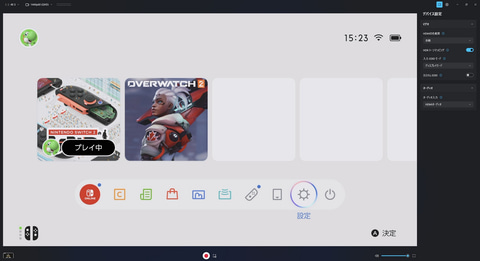

なお、4K Sがトーンマッピングを行なっているかどうかは、「Elgato Studio」というソフトで確認できる。Elgatoのサイトからダウンロード、起動し、歯車アイコンの左にあるアイコンを押すと「デバイス設定」が開き、そこに「HDRトーンマッピング」のオン/オフ設定がある。

なお、このデバイス設定にはHDRトーンマッピング以外の設定項目もいくつかあるが、基本的にこれらを変更する必要はない。

Elgato Studioの画面。デフォルトでHDRトーンマッピングはオンになっているので、SDRで配信するなら基本的には設定を変更する必要はない

Elgato Studioの画面。デフォルトでHDRトーンマッピングはオンになっているので、SDRで配信するなら基本的には設定を変更する必要はない

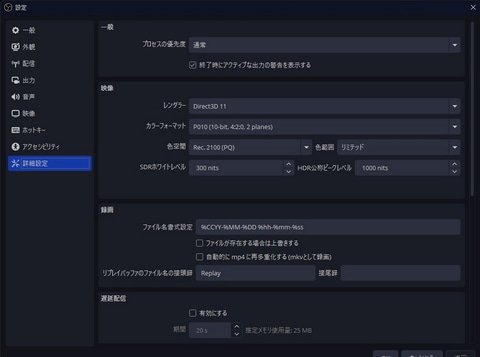

では、YouTubeでHDR配信を行ないたい場合はどうするのか?まず、Elgato StudioでHDRトーンマッピングをオフにする。続いてOBSで「設定」→「詳細設定」→「映像」にある「カラーフォーマット」を「P010(10-bit, 4:2:0, 2 planes)」に、「色空間」を「Rec. 2100(PQ)」に、「色範囲」を「リミテッド」に変更する。これでOBSがHDRを扱えるようになる。

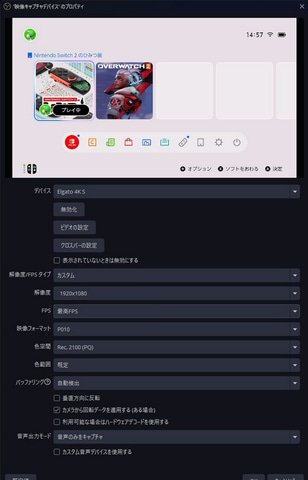

続いて、「ソース」の「映像キャプチャデバイス」で4K Sのプロパティを開き、「解像度/FPSタイプ」を「カスタム」に、「解像度」を「1920×1080」に、「FPS」を「最高FPS」に、「映像フォーマット」を「P010」に、「色空間をRec. 2100(PQ)」に変更する。

OBSで「設定」→「詳細設定」→「映像」にある「カラーフォーマット」を「P010(10-bit, 4:2:0, 2 planes)」に、「色空間」を「Rec. 2100(PQ)」に、「色範囲」を「リミテッド」に変更する

OBSで「設定」→「詳細設定」→「映像」にある「カラーフォーマット」を「P010(10-bit, 4:2:0, 2 planes)」に、「色空間」を「Rec. 2100(PQ)」に、「色範囲」を「リミテッド」に変更する 「ソース」の「映像キャプチャデバイス」で4K Sのプロパティを開き、「解像度/FPSタイプ」を「カスタム」に、「解像度」を「1920×1080」に、「FPS」を「最高FPS」に、「映像フォーマット」を「P010」に、「色空間をRec. 2100(PQ)」に変更する

「ソース」の「映像キャプチャデバイス」で4K Sのプロパティを開き、「解像度/FPSタイプ」を「カスタム」に、「解像度」を「1920×1080」に、「FPS」を「最高FPS」に、「映像フォーマット」を「P010」に、「色空間をRec. 2100(PQ)」に変更する

これで4K Sで取り込む映像がHDRになる。ちなみに、解像度を1920×1080にするのは、本製品がHDRでキャプチャできる最大解像度がフルHD以下だからだ。WQHD以上の解像度では映像フォーマットで「P010」を選べない。WQHDや4KでHDR配信をしたい場合は、上位製品の4K Xを選ぼう。

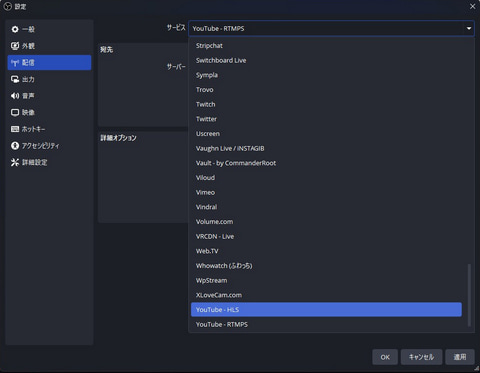

そして、YouTubeの配信サーバーもHDRに対応したものを選ぶ必要がある。「設定」→「配信」→「サービス」を選ぶと、YouTubeのサーバーとしては「YouTube – RTMPS」しか表示されないが、その下にある「すべて表示」をクリックすると、HDRに対応した「YouTube – HLS」を選べるようになる。

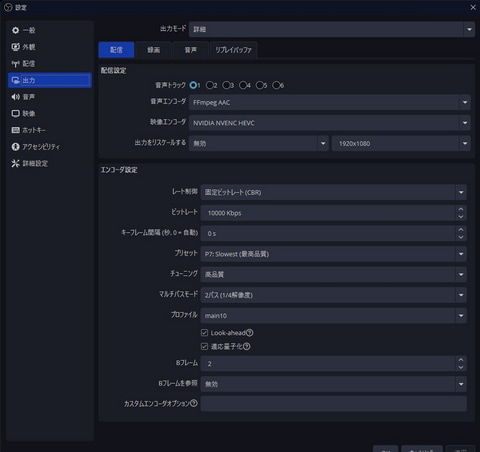

映像エンコーダもHDR対応のものを選ぶ必要がある。具体的には、標準のH.264ではなく、HEVC(H.265)かAV1なのだが、YouTube – HLSはAV1に対応していないので、HEVCのみが選択肢となる。OBSの「設定」→「出力」→「配信」→「映像エンコーダ」を「HEVC」に変更しよう。また、その下の「エンコーダ設定」の「プロファイル」を「main10」にする。なお、HEVCを扱えるのは、比較的新しい世代のGPUに限られる。

HDRで配信するにはHDRに対応した「YouTube – HLS」サーバーを選択

HDRで配信するにはHDRに対応した「YouTube – HLS」サーバーを選択 「映像エンコーダ」を「HEVC」にして、「エンコーダ設定」の「プロファイル」を「main10」にする

「映像エンコーダ」を「HEVC」にして、「エンコーダ設定」の「プロファイル」を「main10」にする

「録画」の「映像エンコーダ」で「(配信エンコーダを使用)」を選んでいる場合は、配信同様、録画もHDRで行なわれる。逆に、Twitch向けに配信はSDR(H.264)で行ない、録画の映像エンコーダとしてAV1かHEVCを選んで、録画のみHDRとすることもできる。

HDRで配信する?しない?

ということで、HDR配信のための設定箇所は多い。これは4K Sに限らず、どんなキャプチャデバイスを使っても共通だ。こういった初期設定の多さをくぐり抜けてでもHDRで配信すべきか?

HDRでゲームをしつつ、SDRで配信をする場合、自分がモニターで見ている色と、実際に配信に載る色が少し違うことに違和感を覚えるかもしれない。しかし、前述のとおり4K Sのトーンマッピングは優秀なので、SDRに変換したからといって視聴者が不満を感じることはないだろう。

一方で、HDRで配信すると、帯域を圧迫してしまう。というのも、SDRのRGB各8bitに対して、HDRでは各10bitになるので、データ量が1.25倍になる。HEVCはH.264に対して圧縮率が約2倍とされているので、同じ解像度、フレームレートでSDRからHDRに変えただけなら、増えた分の差はまかなえる。

しかし、フルHD/60fpsだと推奨される帯域は10Mbps程度になる。FPS系など動きの激しいゲームだと、この帯域ではブロックノイズが出がちだ。いくら色の表現力が上がっても、ブロックノイズが増えたのではあまり意味がない。限られた帯域はブロックノイズを減らすために活用したい。

加えて、Twitchは非対応であり、視聴者が使っているモニターがSDRの場合もHDR配信は意味がない。ということで、個人的に配信はSDRでいいのではと思っている。

手っ取り早くコンソール機の配信をしたい人向けの4K S

以上のとおり、4K SはSwitch 2のHDMI出力での表現力を余すところなくパススルー表示できる。SDRへのトーンマッピングも優秀で、本体および配信ソフトについても特に設定を変更することなく配信できるのも強みだ。今回検証はしていないが、PlayStation 5(PS5)にも対応しており、PS5ではVRR(可変リフレッシュレート)にも対応(ただし、4K/120Hzなど一部の解像度/リフレッシュレートには非対応)。また、フルHDでは240Hzのパススルーも可能だ。

UVC対応なので、ドライバのインストールも不要。トーンマッピングの設定変更にはElgato Studioが必要だが、その点を除いては、特にElgato Studioをインストールしなくても、USBでPCとつないでOBSで即配信ができるのも強み。ゲームコンソールでの配信を手っ取り早くやりたい人も、HDRにまで踏み込んで1レベル上の配信をやりたい人、双方にオススメできる製品だ。

![Switch 2のゲーム配信に必要なものと、気にしておきたいHDRの設定 ~Elgatoのキャプチャ「4K S」なら手間をかけずに即配信可!- PC Watch[Sponsored] Switch 2のゲーム配信に必要なものと、気にしておきたいHDRの設定 ~Elgatoのキャプチャ「4K S」なら手間をかけずに即配信可!- PC Watch[Sponsored]](https://www.wacoca.com/games/wp-content/uploads/2025/09/1757025031_01-1170x780.jpg)