『禁足地 – 青鬼の窟 -』は、ハイドが開発を務めるホラーゲームで、2004年に発表されたホラーゲーム『青鬼』をモチーフとした新作タイトルです。『青鬼』は舞台、アニメ、小説、漫画、実写映画など多岐にわたってメディアミックス展開されています。

その中でも、近年は特にゲーム媒体での展開が活発で、2020年にはアプリ『青鬼X』、2024年には一人称視点で進む『最恐 -青鬼-』、2025年にはオリジナルと同じく2Dビジュアルの『青鬼 ブルーベリー温泉の怪異』が発売されています。

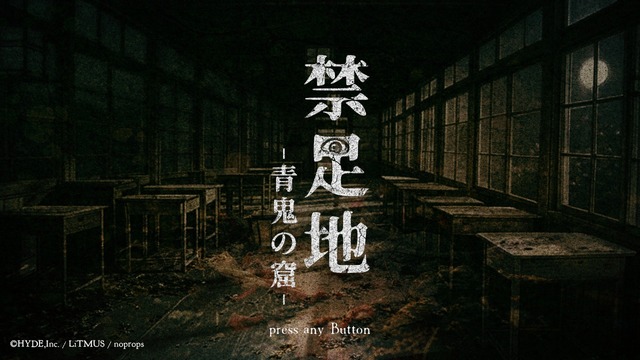

そんな「青鬼」が大量に発生している現在、8月29日には最新作『禁足地 – 青鬼の窟 -』がリリース。本作を先行でプレイした筆者の感想は、「これはスローバーンホラーだ」というものでした。「スローバーン(slow burn)」とは、徐々に盛り上がる様子を指すもので、近年では、ジャンプスケアを多用する作品の対となる作品を表現する際に用いられています。

それでは「スローバーン」な青鬼とはいったい何なのか。本記事では、『禁足地 – 青鬼の窟 -』のレビューをお届けします。なお、プレイにあたっては開発・パブリッシャーよりSteamキーの提供を受けています。

光で照らし、音に耳を澄ませる。横スクロールのステルスホラー

本作の舞台は、地面の中に埋まった小学校です。行方不明になった親を探すために「禁足地」へと足を踏み入れた少女「ひまり」と、その体に憑依する和人形「こまり」の2人を操作し、学校からの脱出を目指します。

ホラーゲーム『返校 -Detention-』のような横スクロール形式を採用しており、従来の「青鬼」作品のような視界の広さと、操作キャラクターの素早い動きは封じられています。暗く狭い環境の中でプレイヤーが操作するひまりの動きは緩慢で、頼みのダッシュも押し続けると転んでしまう、という仕様まであります。

そんな厳しい制限の中でも、おなじみの青鬼は学校中を元気に徘徊し、プレイヤーを見つければ猛ダッシュでこちらに向かってきます。従来通り、青鬼に追いつかれてしまえば即ゲームオーバー。物陰や教室に隠れたとしても、その様子を青鬼に見られてしまうと追い詰められて、これもまたゲームオーバーになってしまいます。

この絶望的な状況でプレイヤーに与えられた対抗手段として提示されるのは、“静かにすること”。

物陰に隠れたり、足音をたてないよう歩いたり、ときには背を向けた青鬼のすぐ後ろをゆっくりと通り過ぎる必要さえあります。

もちろん、一定時間逃げ続ける場面や、エリアをまたぐことでチェイスが終了する状況も存在しますが、右から追われている途中に左からも別の青鬼が追いかけて来る、という詰みシチュエーションも。そもそも、足の速さではかなわない種類の青鬼に追いかけられるという場面も多々あり、基本的には静かに進むことが求められる印象でした。

従来の青鬼作品の魅力を「見つかった後のアグレッシブなチェイスの恐怖」だとすれば、『禁足地 – 青鬼の窟 -』の魅力は「見つからないよう落ち着く必要性を求められるステディな恐怖」にあると言えるでしょう。

青鬼に見つかるかもしれないという緊張感が常にプレイヤーの行動にまとわりつき、どこからともなく聞こえる環境音や青鬼の息遣いに、思わず動きを止めてしまうことになります。

以上のように、本作は操作キャラクターの動きや視界を制限することによって、昨今流行の兆しを見せているジャンプスケア(突然の大きな音や画像で驚かせる演出のこと)を抑えたタイプのホラー体験を実現しています。

フルボイスで彩られる魅力的なキャラクターたち

本作は、学校を探索してアイテムや情報、そして仲間を見つけ、それらを使って「ひみつ会議」を開くことでストーリーが進行します。この会議は、状況を整理し次の行動をプレイヤーに明確に示してくれる重要な場面であり、フルボイスで進む本作において、その特徴がひときわ活きている場面です。

ひみつ会議で決まった目的を進める間もキャラクターたちの掛け合いは要所要所で差し込まれ、そこでは子どもらしい弱さと純朴さ、そして主人公の(相棒である、こまりと一緒にいるが故の)ポジティブさに引っ張られた、仲間たちの成長の兆しがあります。控えめではありますが、鮮やかに演じられているのです。

困難な状況の中で生まれる人と人との情の交感、暗闇の中に光る希望のシチュエーションが、そこでは確かに描かれています。

謎の状況によって困難を強いられるキャラクターたちですが、彼らが被害者に留まらないこのシナリオは、プレイヤーが作品に費やした時間が報われたような感覚を残してくれました。

「なぜ?」と「なに?」が巡る上質な物語の断片

前述のように探索を進めていくとアイテムや仲間のほかに、本作の背景を示唆する資料が手に入っていきます。資料のひとつひとつは断片的な情報を示すのみで、それだけでは「学校で青鬼に追いかけられる」というシチュエーションを直接的に説明することはできません。

例えば雑誌に掲載された「日本の巨石信仰の説明」や、教師の日記に記された「当時の子供たちの観察」、さらには科学者の「未来予知の科学的考察」など、一見関係のなさそうな情報が多くの視点を通して明かされていきます。

ゲームを進めるにつれて探索できる場所が増え、新たな情報を見つける機会も多くなります。プレイヤーは「学校を脱出する」目的だけでなく、「情報の断片を繋ぎ合わせて背景を解き明かす」という新たな目的を見出していくのです。

ひまりの体に憑依する和人形こまりはいったい何者なのか? 青鬼はなぜ学校を徘徊しているのか? 子どもたちの両親はなぜ行方不明になったのか? 土に埋もれた学校で昔何があったのか?

上質な情報の断片から生まれた数々の疑問を頭に巡らせながら探索を進める時間は、考察好きな人にとってはたまらない至福のひと時となるはずです。

スローさが目立つ移動と軽微なバグ

これまで本作の魅力を語ってきましたが、いくつか気になる点もあります。例えば本作は従来の青鬼作品と比べてジワジワとした恐怖がウリですが、これを演出するための移動の遅さが、プレイを続ける中でどうしても気になってきます。

ダッシュアクションは存在するものの、使い続ければコケてしまいますし、そのタイミングで運悪く青鬼と接触してしまえばゲームオーバーは避けられません。ゲームオーバー後は直前の場所に戻されるため、無駄にする時間はそれほど多くありませんが、偶発的に起こるミスをなくすためには「ゆっくり動く」という消極的な行動をとらざるを得ない点は、テンポの悪さを感じてしまいます。

また、特定のフラグを立てた後にゲームオーバーになった際、「フラグが残るのか、リセットされるのか」が判断できない場面があり、困惑することがありました。

総評:現代的な特徴と作りの精緻さが光る良ホラー

『禁足地 – 青鬼の窟 -』は、2D横スクロール形式で操作キャラクターの動きや視界を制限することで、昨今のホラーゲームで流行しているジャンプスケアを抑えた「スローバーン」な恐怖体験として「青鬼」を再定義することに成功しています。

また、フルボイスで生き生きと描かれるキャラクターたちと、断片的な情報から謎を考察していく物語は、プレイヤーをゲームの世界に引き込みます。恐怖を演出するための移動の遅さなどによるテンポの悪さは気になるものの、『青鬼』作品においてジワジワとくる恐怖が光る良作だと言えるでしょう。

『禁足地 -青鬼の窟-』は、PC(Steam)/ニンテンドースイッチ向けに2025年8月29日発売予定で、価格は1,320円(9月11日まで990円)です。

©HYDE,Inc. / LiTMUS / noprops

Game*Spark レビュー『禁足地 – 青鬼の窟 -』 PC(Steam)/ニンテンドースイッチ 2025年8月29日

青鬼の再定義。これはスローバーンホラーだ

GOOD

ジワジワとくる恐怖を実現

魅力的なキャラクターとフルボイス

考察を誘うストーリー

BAD

テンポの悪さと軽微なバグ