ONEXPLAYER X1(Intel版、写真手前)とONEXPLAYER X1 mini(AMD版、写真奥)

ONEXPLAYER X1(Intel版、写真手前)とONEXPLAYER X1 mini(AMD版、写真奥)

スレート型のゲーミングPCの元祖とも言えるOne-Netbookから、最新の「ONEXPLAYER X1」シリーズが発売された。価格は8.8型の「ONEXPLAYER X1 mini」(32GB/1TB構成)が16万8,800円、10.95型の「ONEXPLAYER X1 AMD Edition」(32GB/2TB構成)が19万8,000円だ。既に発売中だが、簡単に紹介していこうと思う。

その前に、少し同社のラインナップについて整理しよう。ONEXPLAYER X1は2024年1月に発表され、その際は10.95型の液晶とIntel最新のCore Ultraプロセッサを纏い登場。3月末に国内で発売された。しかし6月に8.8型液晶とRyzen 7 8840Uを搭載した「ONEXPLAYER X1 mini」が発表され、同時に10.95型のモデルもRyzen 7 8840Uに刷新された。

Core Ultra版はこの際にそのまま終売とされ、テックワンの直販サイトから購入できなくなっている。ONEXPLAYER X1 miniの発表会の際に、「なぜMiniにはCore Ultra版が用意されていないのか」という質問があったが、その際にOne-NetbookのJack Wang CEOの回答は「ONEXPLAYER X1はビジネスでの利用も視野に入れていたが、Miniはよりゲームに適した設計としたためAMDのみとした」だった。

ともすれば、せめてONEXPLAYER X1でもCore Ultraのラインナップも残してほしかったというのが正直なところだが、複数ラインナップの在庫や異なるサポートを抱えるより、性能が十分でゲームに適したAMD一本に絞ったほうがいいと判断したのだろう。

しかし、そもそもONEXPLAYERシリーズはIntelの第11世代Coreからスタートしたわけだし、Core Ultraのゲーム性能もちょっと気になる。そこで今回、One-Netbookから提供を受けたONEXPLAYER X1(Core Ultra 7 155H)のサンプルと、テックワンからお借りしたONEXPLAYER X1 mini(Ryzen 7 8840U)を並べて比較してみようと思う。

なお、冒頭に挙げた価格はあくまでも本体のみ。着脱式のコントローラは共通で1万800円、このコントローラを無線で使えるようにするための「専用コントローラーコネクター」は7,800円。専用キーボードも別売りとなっているので注意されたい。

異例の画面のデカさがいいONEXPLAYER X1 10.95型液晶搭載のONEXPLAYER X1

10.95型液晶搭載のONEXPLAYER X1

それではONEXPLAYER X1から見ていこう。まず手にして目を引くのは、10.95型という“ポータブルゲーミングPC”としては異例とも言える大きな液晶ディスプレイだ。事実上11型と言って良く、クラムシェル型ノートPCで小さい部類となる11.6型に肉薄する。

解像度は2,560×1,600ドットで、輝度は標準で540cd/平方mと明るく、色域もDCI-P3 100%/sRGB 138%と必要以上。また、リフレッシュレート120Hzと高く、スペック面では非の打ち所がない。

弱点を挙げるとすれば、ネイティブポートレートの液晶であって、右向きが上になるよう実装されていること。そのため排他的フルスクリーン表示しかできない旧ゲームの互換性の問題は残る。

筐体はアルミ削り出しで、精度が非常に高く、オレンジラインのアクセントも相まって質感はかなり高い。「タブレット」としてみると厚みが気になるかもしれないが、高性能CPUと冷却機構が入っていると思えば致し方ないところだろう。

液晶のスペックが高く大変美しい。これなら何をしてもストレスとは無縁だ

液晶のスペックが高く大変美しい。これなら何をしてもストレスとは無縁だ 視野角も広いため、エンターテイメントにも向く

視野角も広いため、エンターテイメントにも向く 付属のブラケットはマグネット式で背面にくっつき、これによって自立する。革の質感で手触り上々だ

付属のブラケットはマグネット式で背面にくっつき、これによって自立する。革の質感で手触り上々だ 素の状態だとアルミブロック削り出し筐体は質感が高いが、指紋がやや目立つのがネック

素の状態だとアルミブロック削り出し筐体は質感が高いが、指紋がやや目立つのがネック

ONEXPLAYERシリーズはこれまでキックスタンドを内蔵してきたが、ONEXPLAYER X1では同梱のブラケットを利用する。重量が増してしまうのは残念だが、角度は最大135度まで倒せるようになっており、従来のONEXPLAYERから改善されているのがトピックだろう。背面に排気口やRGB LEDライティングなどを備えているところはゲーミングPCらしいが、ブラケットにはきっちり開口部が用意されている。

本体上部は、左から順に指紋センサー兼用の電源ボタン、音量調節ボタン、OCuLinkポート、3.5mm音声入出力、排気口、Turboボタンを装備している。OCuLinkと3.5mmミニジャックはゴム製カバーが取り付けられている。左側面は上から順にUSB4が2基、右側面はUSB 3.1とmicroSDカードスロットだ。底面には専用キーボードカバー用のポゴピンを備えている。

普段使わないOCuLinkを隠しておくのはいいかもしれないが、3.5mmはそのまま出してほしかったというのが正直なところ。また、左右のコントローラをつけるとUSB4ポートのうち1基とmicroSDカードスロットにアクセスできなくなってしまう。さらに人によっては電源ボタンは右側にほしいのではないだろうか。スペースが厳しいのは理解できるが、もう少し設計に工夫がほしかったところだ。

Windows Hello対応のカメラも特徴として挙げられる。指紋がうまく認識しなかった時に重宝するし、Web会議などもこなすことができるからだ。ちなみにONEXPLAYER X1は上部に装備されているが、miniは本体右側だ。この構成なら確かに「Miniよりはビジネスに適している」と言えるだろう。

【18時30分訂正】記事初出時、miniにはWebカメラが搭載されていないとしておりましたが、これは誤りです。お詫びして訂正します。

Windows Hello対応のWebカメラを内蔵している

Windows Hello対応のWebカメラを内蔵している

騒音や発熱は、基本的にユーティリティ上で設定するCPUのTDPに左右されるが、最大の35Wだとさすがに負荷時はそこそこの音と熱を持つ。しかしファン口径が大きいからか、耳障りな音質ではない。それよりもアイドル時の静音性は随一でほぼ無音(ファン回転はしている)。ここはCore UltraのLP Eコアが効いていると断言してよい。

ちなみにコントローラやブラケットを装着した状態ではさすがに重く、立ったままのプレイは非現実的だ。基本的にソファに座って膝の上に乗せるとか、机に載せるとか、別売りの無線アダプタを利用するとかがメインになるだろう。先述の通りほぼ11型なので、事実上ノートPCと同じ使い方をしたほうが良い。

本体のみの重量は実測801gと公称値よりわずかに重かった

本体のみの重量は実測801gと公称値よりわずかに重かった ブラケット付きで961g【表】今回試用したONEXPLAYER X1の仕様CPUCore Ultra 7 155Hメモリ32GB(LPDDR5X-7467)ストレージ1TB SSD(PCI Express 4.0)液晶2,560×1,600ドット/120Hz対応10.95型OSWindows 11 HomeインターフェイスUSB4×2、USB 3.1、OCuLink、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、Webカメラ、3.5mm音声入出力バッテリ65.02Wh本体サイズ約252×163×13mm重量約789gできれば残してほしかったCore Ultraの選択肢

ブラケット付きで961g【表】今回試用したONEXPLAYER X1の仕様CPUCore Ultra 7 155Hメモリ32GB(LPDDR5X-7467)ストレージ1TB SSD(PCI Express 4.0)液晶2,560×1,600ドット/120Hz対応10.95型OSWindows 11 HomeインターフェイスUSB4×2、USB 3.1、OCuLink、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2、Webカメラ、3.5mm音声入出力バッテリ65.02Wh本体サイズ約252×163×13mm重量約789gできれば残してほしかったCore Ultraの選択肢

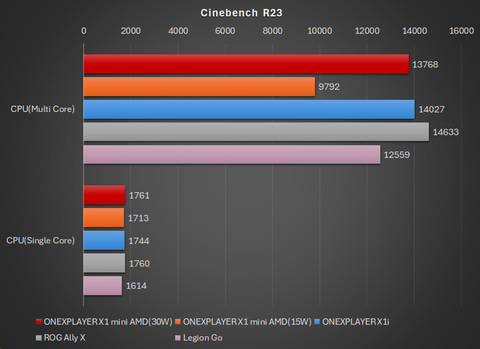

それでは最後にベンチマークを行なっていこう。今回もCPUベンチマークである「Cinebench R23」、総合ベンチマークである「PCMark 10」、3Dベンチマーク「3DMark」、実際のゲーム環境に近い「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のフィナーレベンチマーク」を実施している。

また、比較用に、ゲームに特化した特性をもつRyzen Z1 Extremeを搭載したASUS最新の「Ally X」、および本機と似た着脱式コンセプトであるレノボ・ジャパンの「Legion Go」を用意した。また、ONEXPLAYER X1 miniでは最大TDPである30Wのほか、15Wに変更した際のスコアも取得した。

まずはCinebench R23の結果だが、15Wに制限したONEXPLAYER X1 miniの場合を除いてはほぼ横並びといって差し支えない結果となっている。Legion Goだけやや低いのだが、本体の薄さなども影響しているものと思われる。

【グラフ1】Cinebench R23の結果

【グラフ1】Cinebench R23の結果

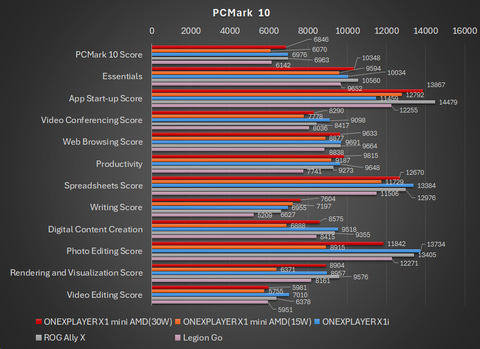

PCMark 10の結果もほぼ同等レベルの結果となっている。Ryzen 7 8840UはTDP 20W以下に制限した際の性能が改善されているとのことだが、確かにEssentialsとProductivityに関してはトップと遜色ないスコアを残していることからも分かる。バッテリ駆動時間を伸ばしたい場合は15Wに制限するのもありだろう。

【グラフ2】PCMark 10の結果

【グラフ2】PCMark 10の結果

3DMarkに関しては、さすがにTDP 15W制限のRyzen 7 8840Uがほかと比較するとやや苦しいが、TDP 30W設定では概ねAlly XとLegion Goの間に収まるスコアとなっている。Ally Xではデュアルファンや3つの排気口などを採用しており、これによる放熱性の高さが功を奏しているようだ。これはファイナルファンタジーXIVのベンチマークでも同じ傾向だ。

ゲーム関連で言えばCore Ultraを搭載したONEXPLAYER X1の結果も注目に値するだろう。もちろん、今回テストした項目はいずれも最適化済み、かつTDPが5Wも高い35Wであることを考慮に入れる必要はあるのだが、Ryzenに匹敵もしくはやや高い性能を残しているのは評価できる(やっと追いついたとも言うべきか)。

もちろん、IntelのGPUには常にゲームへのドライバの最適化問題が残されており、実際に今回の試用中、プリロードされていたドライバではファイナルファンタジーXIVベンチマークがで実行できず、手動でIntelのドライバを更新する必要があった。ゲーマーとしてはこうした問題はできれば回避したいわけで、そのような事情もあってCore Ultra版は終売となったのかもしれない。ただ、願わくば選択肢としてIntel版も残してほしかったところではある。

ちなみに輝度50%の状態で、いずれもTDP設定を最大にし(Core Ultraは35W、Ryzenは30W)て、PCMark 10のModern Officeでバッテリ駆動時間を計測したところONEXPLAYER X1が6時間10分、ONEXPLAYER X1 miniが8時間をマークした。バッテリ容量こそ同じだが、Core Ultraのほうが消費電力が高い上に、液晶の大きさも影響していると思われる。

「せっかくPCなのだから」の心づもりで付き合いたい2製品

このジャンルのPCはOne-Netbookが先行したが、Valveの「Steam Deck」が製品化されて以来、ASUS、Lenovo、MSIが参入しているほか、直近ではZOTACも参入しようかという動きがある。個人的には2~3社だけでも十分ニーズを賄えるニッチな市場だとは思っているが、どうもメーカーはまだ伸びると見ているようだ。

ただ、他社がほぼゲームに全振りしているのに対し、ONEXPLAYER X1シリーズは着脱可能なコントローラ/キーボードを用意したり、より大型の10.95型モデルを用意しているほか、Webカメラを装備したりと、Windows PCらしい汎用的な使い方に配慮しているしている点が差別化要素となっている。

他社が10万円台前半、下手したら10万円以下から製品を用意していることを踏まえると、16万円超えの価格はやや強気なのだが、上述の汎用的な運用可能性や、32GB メモリ/1TB SSDスタートといった強力スペックも踏まえると「まあアリでは?」と思える。

そのため、「大手製品はメモリとSSDが不足している」と感じているユーザーはもちろんのこと、「ゲーミングノートとは違って、手に持って遊べるポータブルゲーミングPCはほしい。でも10万円からという安くない“PC”をせっかく買うのだから、PCらしい使い方もしたい」というユーザーに、手にとってもらいたい。特に大型の10.95型は他社で競合もなく、要注目の1台だ。

ゲーム機+ノートPC+タブレットのONEXPLAYER X1 & X1 miniをライブ配信でもチェック!【8月19日(月)21時開始】

遊びも仕事もこなせる欲張りな3 in 1デバイスONEXPLAYER X1とX1 miniをライブ配信で解説します。使用や特徴、性能テスト結果はもちろん、サイズ感、質感、使用感なども動画ならではの分かりやすさでレポート。実動デモもあります。解説劉デスク、MCはPADプロデューサーの佐々木です。