クエストが1995年10月6日に発売したスーパーファミコン用ソフト「タクティクスオウガ」が、本日で30周年を迎えた。

本作は、前作にあたる「伝説のオウガバトル」でも登場したヴァレリア島を舞台に、ウォルスタ解放軍に所属する少年デニムを主人公としてストーリーが展開するシミュレーションRPG。島内では、さまざまな国家やレジスタンス、教団などが覇権を争う内乱が勃発し、バトルや会話イベントの結果によって、その後のストーリーが変化する特徴を持つ。

以下、本稿では、全3種類のストーリー(ルート)でエンディング到達までプレイした経験を持つ筆者の記憶を元に、本作の見どころや面白さを改めて振り返ってみた。

戦略性の高さと多彩なユニットが登場するバトルの面白さ

時は1995年10月の半ば頃。当時、筆者が籍を置いていた編集部に出掛けると、今までに見たことがないクオータービューのシミュレーションバトルを、仕事の合い間に遊んでいるライター仲間や編集者が何人もいたので不思議に思った。そのゲームは、雑誌や書籍に掲載する予定がまったくないものだったからだ。

どんなゲームなのかと編集者に聞いたら「伝説のオウガバトル」の続編で「タクティクスオウガ」だという。みんなが私物のソフトを持ち込んで連日遊んでいるから、余程面白いに違いない。筆者もライター仲間からすすめられたこともあり、発売日からやや遅れたタイミングではあったが、仕事帰りに秋葉原に寄ってソフトを購入した。

自身はシミュレーションRPGを遊んだ経験はあまりなかったが、ゲームを始めるやいなや、本作をすぐに気に入った。

まず目に付いたのがユニット、およびそれぞれが就くジョブの豊富さだ。剣を装備する主人公デニム、回復魔法が使えるその姉カチュアをはじめ、ソルジャーでデニムの親友ヴァイス、空を飛べるバルタン(有翼人)のカノープスなどの主要な固有ユニットだけでなく、傭兵にもウィザード、ニンジャ、プリースト、クレリックなど、さまざまなジョブが用意されている。

マップ上では、地形によってユニットごとに移動コストが変わるだけでなく、高低差による影響も受ける。

ウィザードなど歩行型のユニットは、一定以上の高低差があると移動不可能になるが、ニンジャは多少の高低差があっても平気で水上も歩けてしまう。グリフォンなどの飛行ユニットは、高低差の影響をまったく受けずに移動が可能だ。弓を得意とするアーチャーは、高い位置にいるほど射程が伸び、ダメージを与えやすくなるメリットが得られる。

ユニットの「向き」も本作の重要なポイント。同じ攻撃方法でも、敵ユニットの横または背後に回ってから攻撃を仕掛けると、命中率もダメージも上がるからだ。逆に、敵ユニットに背後を取られると当然不利になるので、味方の位置取りをどうするのかを考えるのが楽しかった。

バトルは序盤から全般的に難しく、誤って味方ユニットを死なせて何度もリセットボタンに手を伸ばしたが、モチベーションが落ちることは一切なかった。ユニットごとの性能、装備品、地形、向きなどのあらゆる要素を頭に入れながら戦うのが実に面白く、「ファイアーエムブレム」シリーズと同様に「1体も死なせてなるものか!」と、本作にますます夢中になった。

アーチャーは、敵ユニットよりも高い位置にいるほど有利に戦える

アーチャーは、敵ユニットよりも高い位置にいるほど有利に戦える 敵の背後に回り込むと命中率、ダメージともにアップするのも面白いさまざまな人間模様が描かれた重厚なストーリーと、珍ルート(?)に進んだ忘れ得ぬ思い出

敵の背後に回り込むと命中率、ダメージともにアップするのも面白いさまざまな人間模様が描かれた重厚なストーリーと、珍ルート(?)に進んだ忘れ得ぬ思い出

筆者が本作にハマった、もうひとつの大きな要因が、壮大かつ勢力ごとにエゴむき出しのドロドロとしたストーリーが展開されることだった。

本作のストーリーは全4章で構成されている。第1章の最後の会話イベントで選んだ選択肢によって、デニムの属性がC、Lのいずれかに変わり、第2章は属性に従ってCまたはLルートに分岐する。第3章は、Lルートでは固定だが、Cルートの場合は最後の会話イベントの選択によりC、またはNルートに分岐する。第4章は全3ルート共通となるが、属性によって一部のイベントで展開が変わる。

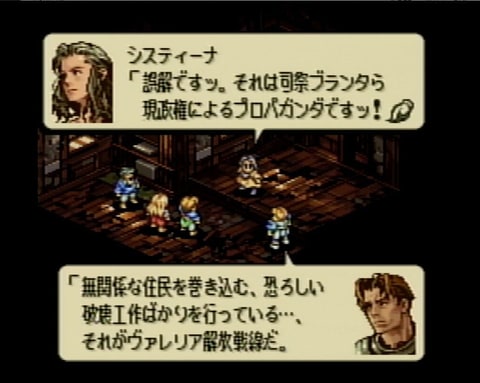

バトルの前後で数多くの会話イベントが発生し、重要な場面では選択肢が出現。選んだ内容によって仲間が増えたり、逆に離れたりする

バトルの前後で数多くの会話イベントが発生し、重要な場面では選択肢が出現。選んだ内容によって仲間が増えたり、逆に離れたりする

各章の名前のインパクトも強烈だった。第1章は「僕にその手を汚せと言うのか」で、第2章のLルートは「誰も僕を責めることはできない」、Cルートは「思い通りにいかないのが世の中なんて割り切りたくないから」と異様なまでに長い。第3章はLルートが「欺き欺かれて」、Cルートが「駆り立てるのは野心と欲望、横たわるのは犬と豚」、Nルートが「すくいきれないもの」と、今までに見たことも聞いたこともない、何ともひねくれた名前となっている。第4章は一転して「手をとりあって」と名付けられている。

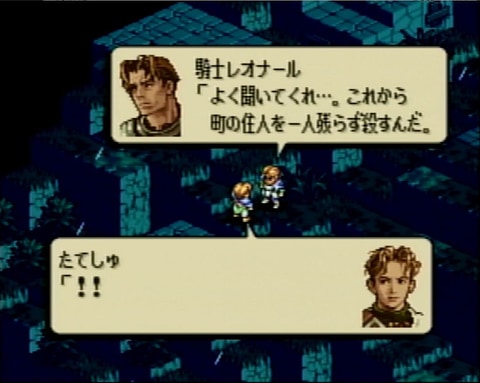

これらの名称をひと目見ただけでも、いかにもドロドロとした展開が待ち受けていることを想起させた。実際、第1章のクライマックスの場面では、いかにも人格者然とした仲間の騎士レオナールが、敵対勢力の蛮行であるとでっち上げることを目的に、同胞であるバルマムッサの住民の大虐殺をデニムに提案するシーンが登場する。この提案に従うか否かで第2章のルートが分かれるのだが、どちらを選んでも大虐殺が行われてしまう展開には、腰を抜かさんばかりに驚いたことを今でも鮮明に覚えている。

第1章から、いきなり同朋を皆殺しにする衝撃の事件「バルマムッサの大虐殺」が勃発する

第1章から、いきなり同朋を皆殺しにする衝撃の事件「バルマムッサの大虐殺」が勃発する

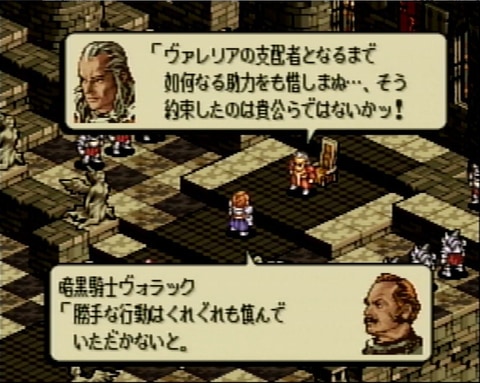

第2章以降も、自軍から離脱後に敵として再会するユニット、身内でのだまし合い、処刑される指導者、大切な人物との死別など、どのルートに進んでも「これでもか!」と言わんばかりに、ショッキングな場面に何度も出くわす。一部の会話イベントでは、ここで書くのも憚られるほどの汚い言葉で罵り合うこともあり、自身が今までに遊んだどのRPGよりもきついシーンが多いなと思ったことでも、本作は思い出深い。

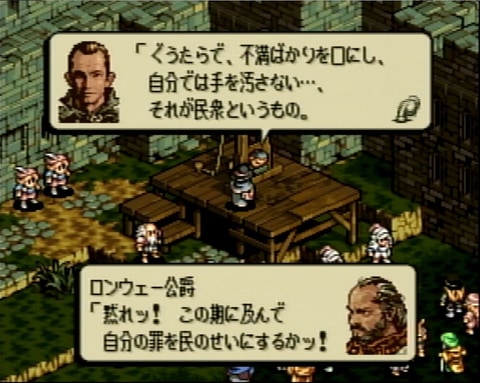

どのルートに進んでも、会話イベントではドロドロとしたシーンが繰り返されるのも衝撃だった

どのルートに進んでも、会話イベントではドロドロとしたシーンが繰り返されるのも衝撃だった

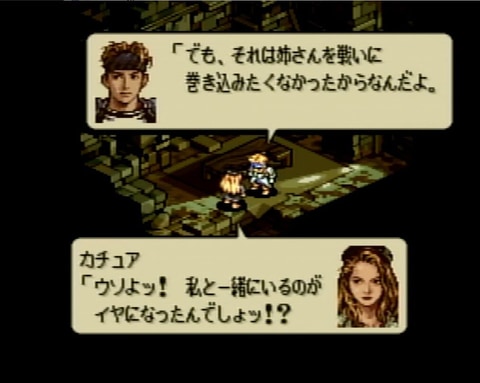

とりわけ、どのルートでも先へ進むにつれて、デニムとカチュアの確執が進み、やがてカチュアは、いかにも怪しげな暗黒騎士団のリーダーから、デニムとは実の姉弟ではないことを告げられ、以後暗黒騎士団と行動を共にする展開には驚かされた。

さらに第4章では、カチュアが敵として出現し、バトル終了後に自軍に戻るよう説得する会話イベントが発生するが、途中で誤った選択肢を選ぶとカチュアが自決し、またもショッキングな場面を目の当たりにするハメになる。バトル自体の難易度も高いこともあり、筆者が本編で最も手を焼いたのがこの場面だったと記憶している。

また第3章では、デニムが実父プランシーの最期を看取った直後、まったく記憶になかった衝撃の過去を告げられる、実にひねりの利いたストーリーにもうならされた。

ストーリーが進むにつれて、デニムとカチュアの確執が徐々にエスカレートする

ストーリーが進むにつれて、デニムとカチュアの確執が徐々にエスカレートする 強敵との連戦を制した後、カチュアを説得すると再び仲間となるが、説得に失敗したときの絶望感もハンパなかった

強敵との連戦を制した後、カチュアを説得すると再び仲間となるが、説得に失敗したときの絶望感もハンパなかった 本作のハイライト。この直後、幼少期のデニムを知るオリビアから、デニムの出自に関する衝撃的な事実を告げられる

本作のハイライト。この直後、幼少期のデニムを知るオリビアから、デニムの出自に関する衝撃的な事実を告げられる

ここで余談をひとつ。

本作の初見プレイでは基本的に、前述の「バルマムッサの大虐殺」という残酷な行為に反対の意思を示す選択肢を選び、Cルートに進むことになるだろう。続く第2章の最後の会話イベントでは、離縁した解放軍のレオナールから復帰を提案されるが、拒否して第3章も再びCルートに進むハズである。

筆者は、ライター仲間から本作の攻略情報をあえて一切聞かず、事前知識ゼロのままプレイし続けていたが、あるときライター仲間のひとりに「どのルートに進んだの?」と聞かれたとき、まったく答えることができなかった。デニムの属性の変化によって、ルートが分岐することすら知らなかったからである。

早速、自宅に戻って確認したら、筆者宅のテレビには「N」の文字が表示されていた。プレイ中に仲間の弓使い、アロセールが途中で離脱したこと、騎士ギルダスがゾンビ化して敵になったことなどを話すと、「最初からNルートに進んだ人は初めてだ」と珍しがられたことを今でもよく覚えている。まったく、我ながら何とヘソ曲がりな性格なのか……。

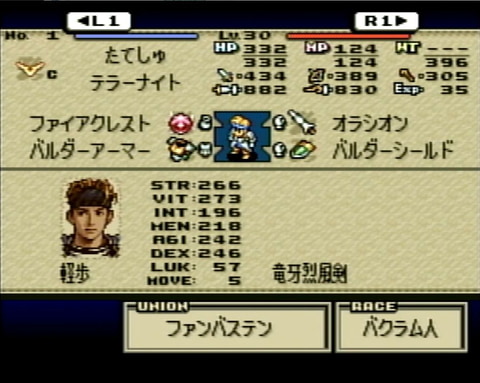

重要な場面での選択肢によって、デニムの属性(※画面左上、V字型のマークの右側にあるアルファベット)が変わる。写真はCルートを経由した第4章の時点で撮影したもの凄まじいボリュームを誇る「死者の宮殿」。名曲ぞろいのBGMにも感激

重要な場面での選択肢によって、デニムの属性(※画面左上、V字型のマークの右側にあるアルファベット)が変わる。写真はCルートを経由した第4章の時点で撮影したもの凄まじいボリュームを誇る「死者の宮殿」。名曲ぞろいのBGMにも感激

本作には、いったい全部で何種類あるのか、覚え切れないほどの豊富な武器や防具などの装備品、アイテム類が登場する。バトルでは敵のリーダーなど、特定の敵を倒すとドロップする袋を拾うか、または勝利条件を満たすことで、ゲーム中に1個しか存在しないレアアイテムがしばしば入手できるのもとても楽しかった。

レアアイテムのコレクションに欠かせないのが、第4章の途中で出現する巨大なダンジョン「死者の宮殿」だ。宮殿内には、それまでに見たことがない強力な敵ユニットが次々と出現し、何と地下99階まで存在する、途轍もないボリュームを誇る。難しいが、各フロアごとに勝利を収めれば、非売品の強力な武器、防具、魔法、必殺技などが次から次へと手に入るダンジョン探索にも夢中になって遊んだものだ。

延々とバトルが繰り返される死者の宮殿。最深部の地下99階をクリアすると……

延々とバトルが繰り返される死者の宮殿。最深部の地下99階をクリアすると……

ただし、宮殿内では敵を倒しても経験値が一切入らず、途中でプレイデータをセーブすることができない。「中断」コマンドを実行すれば、次回プレイ時に中断した場面から再開できるが、再開後にデータが消去されるため、途中で味方ユニットを死なせてしまうなどのミスをした場合は、やり直しが一切できない。

もし失敗したら、たとえ数時間の苦労がパーになる危険があるとわかっていても、チャレンジ精神を大いに刺激されて何度も潜入しては痛い失敗を繰り返し、しばしば絶望のどん底に叩き落された死者の宮殿も、筆者にとっては忘れられない思い出だ。

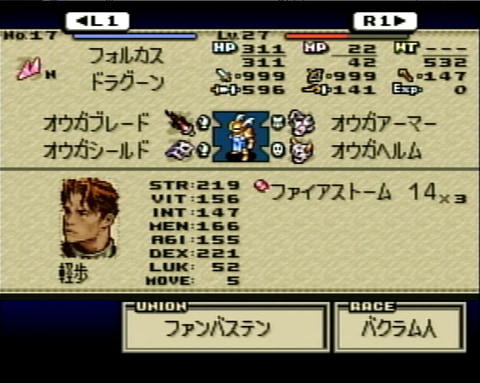

死者の宮殿で入手したレアアイテム、オウガシリーズの装備品をすべて身に着け、攻撃力が999までアップした味方ユニット

死者の宮殿で入手したレアアイテム、オウガシリーズの装備品をすべて身に着け、攻撃力が999までアップした味方ユニット

まるでオーケストラの演奏を聴いているかのような迫力があり、曲数も多数用意された本作のBGMも、どれを取っても実に素晴らしかった。

バトル中のBGMだけでも数多くのバリエーションがあり、会話イベント中の曲もシチュエーションによって、喜怒哀楽を表現したさまざまな曲が用意され、それぞれの場面をさらに盛り上げてくれる。

迫力のある曲がそろう本作にあって、極めてシンプルなメロディしか流れない唯一の曲「Box of Sentiment」も、筆者の大の気に入りだ。本曲は、仲間の聖騎士ランスロットが、妻の形見であるオルゴールを取り出すシーンで流れる曲だが、かつてのランスロットの苦労を想起させる、その素朴で美しいメロディを最初に聴いたときの感動も今なお忘れられない。

ちなみに筆者は、ソフトと同じ1995年にデータム・ポリスターから発売された、本作のゲームミュージックアルバム「タクティクスオウガ」もすぐに購入した。本アルバムはCD3枚組で全オリジナル曲に加え、MIDI音源版も収録されており、今でも大のお気に入りである。

聖騎士ランスロットのオルゴールから流れるメロディは、いたってシンプルながら聴くたびに胸を打たれる

聖騎士ランスロットのオルゴールから流れるメロディは、いたってシンプルながら聴くたびに胸を打たれる

本作は、現在までに何度も移植されており、2010年にはPSP用ソフトとしてリメイク作「タクティクスオウガ 運命の輪」が登場。近年では、2022年にスクウェア・エニックスから「運命の輪」をリメイクした「タクティクスオウガ リボーン」がNintendo Switch、PS5、PS4、PC(Steam)の各プラットフォームで発売、または配信されたのが記憶に新しい。

今となっては、元祖スーパーファミコン版を実機で遊ぶのは難しいだろうが、「リボーン」は現在でも発売されているので手軽に遊べる。まだ遊んだことがない人は、底知れぬ奥深さを秘めた「タクティクスオウガ」をぜひ体験してはいかがだろうか。

(C)1997 by Artdink (C)QUEST Created being based on HERMIT