「東京ゲームショウ2025」の9ホール(09-E53)「bHaptics」ブースでは、同社のハプティックベストとグローブなどを装着し、VRゴーグルで繰り広げられる仮想空間コンテンツを体験できた。

ハプティックベストなどはすでに発売されているもので、対応するゲームも300タイトル以上存在する。ベストには32のフィードバックポイントを備え、ゲーム内において銃で撃たれたり、車が横転するなどした際に、関連する部位が振動することで没入感を向上するものだ。

本稿では、「bHaptics」ブースのハプティックスーツ体験の様子をお届けする。

実際にプレイをしているシーン。傍から見ると何をしているかわからないが、本人は世界観に没入しているのだリアリティが高まる! 触覚で楽しめるゲーム体験

実際にプレイをしているシーン。傍から見ると何をしているかわからないが、本人は世界観に没入しているのだリアリティが高まる! 触覚で楽しめるゲーム体験

今回体験したのは、宇宙船の事故で故障した箇所を、コンピューターの指示に従って修理するという内容。宇宙船のパイロットとして、故障箇所を修理し、通常航行に復帰させるまでがミッションだ。

装着者の視界が正面モニターに映し出されている。中央にある光るスフィアを持ち上げて移動させるミッション中

装着者の視界が正面モニターに映し出されている。中央にある光るスフィアを持ち上げて移動させるミッション中

最初のシーンでは航行している宇宙船が隕石か何かにぶつかって激しく揺れる。そして警告灯が点滅し、警報が鳴り響くという「危機」のシーンになる。通常航行の際は、ほのかに振動している感触が、ぶつかった瞬間に強く振動する。体の揺さぶられ方に応じて振動部位が移り変わっていくので、激しい揺れに翻弄されているかのような感覚を味わえる。

セットしたエネルギースフィアをチャージしていく。ダイヤルを掴む感じやクリック感も伝わってくる

セットしたエネルギースフィアをチャージしていく。ダイヤルを掴む感じやクリック感も伝わってくる

警報も収まり、警告灯が点滅する中で、コンピューターの指示に従って修理を進める。修理アイテムを持ち上げたり、補充部品をセットしたりする際には、グローブにセットされた振動デバイスが作動し、部品を掴んだ感覚や、部品から伝わる船体の振動なども感じ取れる。

修理が完了したら、操縦桿を操作して出発するというシーンで体験は終了する。

【【TGS2025】ハプティックスーツで深まる没入感を体験(bHapticsブース)】

氷結したレバーの氷を取り除く際は、ざらざらとした感触。パイプの詰まりを解消する際には粘性の感触がフィードバックされた。修理が完了して発進する際は全身に加速感を味わえる振動を感じた

今回の体験では、VR HMD、ハプティックベスト、グローブを装着したが、そのほか、リストバンド、アンクルバンドなどがあり、手首(腕)や足にも感触を得ることができるそうだ。

ベストを着た後、グローブを装着してもらう

ベストを着た後、グローブを装着してもらう ヘッドマウントディスプレイを装着したら準備完了。1人で着脱するのは大変かもしれないが慣れれば1人でも着脱できるレベルだという

ヘッドマウントディスプレイを装着したら準備完了。1人で着脱するのは大変かもしれないが慣れれば1人でも着脱できるレベルだという

モニターに映し出されるゲーム画面を見ながら、振動を感じた場合もそれなりに体感度はあるが、HMDを装着して没入感が高まった状態で、デバイスが振動すると、それ以上のリアリティが高まるのを感じる。

ちなみに公式サイトによると、bHapticsのハプティックスーツは300を超えるゲームに対応しているとのこと。VRゲームだけでなく、射撃時・被弾時などに振動する「Counter-Strike 2」といったFPSタイトルのほか、「Terraria」などの2Dタイトルも対応しているようだ。

過去にもこういったデバイスは存在していたが、それらは専用の体験エリアでカスタム制作されたデバイスを装着する必要があるなど、配線も有線で実験的な域を出なかった。今回市販品としてのハプティックデバイスを体験し、こういったデバイスがさらに簡易なものに発展したり、コンテンツ側の実装も容易になったりしていくと、将来のゲーム体験がよりいっそう豊かになるかもしれないと期待が高まった。

音源を振動に変えるボディソニッククッションも

そのほか、FOSTEX/フォスター電機ブースでは、既存の映像コンテンツの音声を使用して、ハプティック体験を追加する「ボディソニッククッション」などが体験できた。

FOSTEX/フォスター電機ブース(09-E22)で見かけたボディーソニッククッション。座面と背もたれに振動素子が仕込まれており、重低音が振動に変換され映像の迫力アップに貢献する

FOSTEX/フォスター電機ブース(09-E22)で見かけたボディーソニッククッション。座面と背もたれに振動素子が仕込まれており、重低音が振動に変換され映像の迫力アップに貢献する

デモとして用意された3分ほどの映像で体験してみたところ、戦闘機のジェット音やミサイルの発射、爆発、バルカン砲の発射音などに応じて全身に振動を感じ、それがあたかも戦闘機に乗っているかのような感覚となる。4DXのシアターでは、シートが揺れ動いたり振動したりすることで同様の感覚を得られるが、それを自宅でも簡易的に再現できるようなイメージだ。

座面や背もたれに追加するクッションの中に、振動素子を内蔵し、音声に応じた振動を再現する。展示ではデモ機、試作機ということで、個別にアンプが用意されていたが、製品化の際には統合されたコンソールとして、座面、背もたれの振動強弱やON/OFFをコントロールできるようになるという。

振動素子は、大きさなども使用デバイスに応じて複数種類存在し、今回のようにクッションに仕込んだり、ゲームパッドなどに内蔵されるなど、すでに実装されている例もあるという。

振動素子のサンプル。クッションに採用されているものと同じものとのこと。スピーカーの原理を応用して、ドライバー部にウェイトを加えたような仕組みになっている

振動素子のサンプル。クッションに採用されているものと同じものとのこと。スピーカーの原理を応用して、ドライバー部にウェイトを加えたような仕組みになっている

音響メーカーならではのユニークな部分として、音の高低や強弱に応じて、振動を変化させる仕組みとなっている。サンプルで展示されていた触感デバイスのデモでは、グラスの中にガラス玉を落とした場合、水を注いだ場合の衝撃や重量、重心の変化などを振動素子が再現し、あたかもコップに水や粒状のものが注がれ、回すことで重心が移動する感触を味わえた。

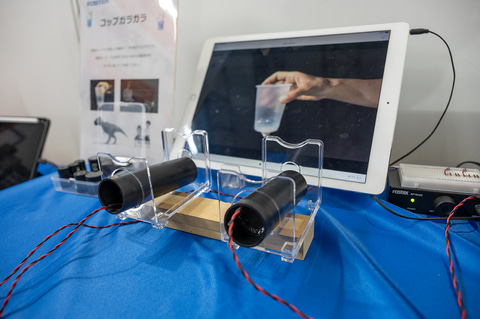

音源を振動に変え、触覚を再現する「コップガラガラ」のデモ。コップの中に入れたガラス玉が跳ねたり、位置を変える際の重心の変化を感じることができる

音源を振動に変え、触覚を再現する「コップガラガラ」のデモ。コップの中に入れたガラス玉が跳ねたり、位置を変える際の重心の変化を感じることができる

8ビットのグラフィックやサウンドで楽しんでいた時代から、デバイスやコンテンツもどんどんリッチになっていき、いまでは実写と見まがう美麗なグラフィックと臨場感あふれるサウンド体験がコンシューマー機で体験できるようになった。

一方で、視覚(グラフィック)や聴覚(サウンド)のクオリティ、リアリティの向上も限界に近づきつつある中で、伸びしろのある要素として触覚(ハプティックス)に期待が集まっている。

果てなきリアリティを追求する先に、ハプティックデバイスの可能性を垣間見た「TGS2025」だった。

(C)CESA/Nikkei Business Publications, Inc./Sony Music Solutions Inc. All rights reserved.

(C) 2025 bHaptics Inc. All rights reserved.