CEOの姜瑞静氏

CEOの姜瑞静氏

今や“ミニPCの雄”と呼んでも過言ではないメーカーが、MINISFORUMだ。2020年にIndiegogoでクラウドファンディングを開始し、世界で初めてRyzen 5 3550Hを搭載した高性能ミニPC「UM350」を投入して以来、高性能CPUを搭載したアグレッシブなミニPCを次々と繰り出し、中にはCore i9-13900H搭載でPCIeカードによる拡張も可能な「MS-01」といった、ユーザーがアッと驚くような製品も投入し続けている。

素晴らしい製品の数々を投入している会社というのは間違いないのだが、PC Watch読者にとって“顔が見えないPC”だったのではないだろうか。モノへの注目が集まっているものの、経営陣や開発者の顔ぶれを見る機会は少ない。しかし、こうした尖った製品の開発の舞台裏はきっと面白いに違いない。

今回MINISFORUMのPC Watch本誌への単独招待により、CEOである姜瑞静氏を含め、製品開発担当の靳(きん)輝氏、および蒋学氏と交流する機会が得られた。また、MINISFORUMの社内の見学で実際の製造やテストラインを見学することもできた。その貴重な機会の模様をお伝えしたい。

短いMINISFORUMの歴史

――まずは、大手がひしめくPC市場の中で、なぜ「ミニPC」に注力したミニPC専業の会社を立ち上げたのか、その契機について教えて下さい。

姜:私がミニPCに初めて触れたのは2012年から2013年頃でしたが、ムーアの法則の進化(つまりプロセスルールの進化)につれて、電力効率が高まっていることに契機を見出しました。つまり、電力効率の高いモバイルプロセッサをデスクトップで利用するMoDT(Mobile on DeskTop)によって、ミニPCがデスクトップの代替になるのではないかという点です。

これは一般的な生産性を求めるオフィス分野にとどまりません。ゲーミングやワークステーションなど、さまざまな形態において、ミニPCがその代替になりうるということです。世界的なPC市場は年間2億台から3億台で推移している比較的安定した市場です。その中でのデスクトップは縮小傾向ではあるものの、完全にノートに取って代わられることはないでしょう。そのデスクトップの代替案として、我々はミニPCを提案したいわけです。

我々の製品ラインはミニAI PC、AI NAS、AIワークステーション、ミニゲーミングPCなど、幅広いポートフォリオでさまざまなソリューションを提案しています。世界150カ国の地域で製品やサービスを提供しており、既にユーザーは400万人以上となっております。特にAmazonの集計によると、我々はWindowsを搭載したハイエンドミニPC分野でトップシェアを獲得しています。これは高性能を凝縮したPC領域において、ブランド認知度が高いことを示しています。

――MINISFORUMというブランド名もユニークですが、このブランド名の由来について教えていただけますか。

姜:これはMiniとForumの造語です。我々はミニPCという分野において、交流や共有が行なえるプラットフォームを提供したいと思っておりました。そこで生まれたアイデアを実現しソリューションにしていきたい、そしてユーザー同士の交流を深めていきたいと考え、ブランドにその意味を込めました。

我々のフォーラム、特に欧米地域において、公式のフォーラムやRedditなどではユーザーによる活発な討論が行なわれています。そこに我々の開発者も参加し、ユーザーの意見を積極的に吸い上げて製品に反映しています。また、アフターサービスの部門からのフィードバックを毎週追跡、統計、分析して、ユーザーの細かい意見まで耳を傾けるようにしています。

たとえば、PCIeスロットの装備やより多くのM.2、充実したインターフェイスなどがありますね。もちろん、会社としてのロードマップや製品設計などがあるため、すべてをすぐに反映することは難しいのですが、バランスを取りながら製品化しています。

ちなみに開発陣も、元々PCのエンスージアスト(ヘビーユーザー)たちです。そういう意味でも“フォーラム”といえますね。

――ユーザーの声に耳を傾けているとありましたが、日本はどうでしょうか。

姜:もちろんあります。日本のユーザーのニーズはあらゆる面で尖っています。たとえば究極の静音性、グローバルとは異なる性能へのニーズだけでなく、よりイノベーティブな製品への期待、ローカライズ、アフターサービスなど、多くの面で求められています。そのため、日本のユーザーを失望させるような製品は避けたいです。

今、我々は東京にしか拠点がなく、ショールームもそこだけなのですが、購入前に実際に製品に触ってみたいというニーズは強いと思います。そのため、まずはより多くの拠点や量販店での展開をしていきたいと考えています。

――今日までに、どの製品がマイルストーン的なものだと位置づけているのか教えて下さい。

姜:我々はブランド立ち上げ当初IntelをベースとしたミニPCを作っていましたが、2020年に投入したRyzen 5 3550H搭載ミニPC「UM350」は1つの転換点を迎えたと言っていいでしょう。それまでのメーカーにはないため、「AMDミニPCの新世紀」を切り拓いたと言えるのではないでしょうか。同年、第9世代CoreとGeForce GTX 1050 Tiを世界最小の筐体に集約したミニPC「H31G」もヒット作となりました。

初のRyzen搭載ミニPC、UM350

初のRyzen搭載ミニPC、UM350 GeForce GTX 1050 Ti搭載ミニPC、H31G

GeForce GTX 1050 Ti搭載ミニPC、H31G

2023年末の「MS-01」は、もう1つの転換点です。ワークステーションやサーバーの置き換えになり、企業内のビジネスユースにも耐えうる、B2B市場に進出することができました。これは多くのエンスージアストから「2023年もっともイノベーティブな製品」と評価され、我々にとって売上が初めて億(人民元)を超えた年にもなりました。

そして直近ですが、2025年の「N5 Pro」も当てはまります。これまでの単なるストレージのためのNASという概念を覆し、AIとデータのセキュリティを両立させることに成功しています。

MS-01

MS-01 N5 Pro

N5 Pro

特に昨今、ローカルでAIを実行することが流行しています。クラウドのAIは不特定多数が利用しているためデータが汚染されてしまう問題があるほか、データもセキュアとは言えませんし、それぞれの個人の嗜好や使い方に特化しているわけでもありません。

ローカルAIをもっとも手軽に実現する手段としてノートPCがありますが、ノートPCは閉じてしまうとそこで終了します。しかしNASは常時つけておくことが可能で、スマートフォンのアプリを通じて常時アクセスをすることができます。我々のAI NASはLLMをデプロイでき、ホームサーバー的な使い方を実現します。

現在、NASの開発チームは全開発リソースの30%程度ですが、これを今後40%、さらには50%まで引き上げて行く予定です。製品は立ち上がったばかりなので、アプリやOSの改善をこれからどんどん改善していく予定です。

――IntelがNUCを手放す時、正直MINISFORUMが引き取ってくれるんじゃないかと思ってました(笑)。

姜:我々のところに(IntelがNUC部門を手放すという)情報が入ってきたのが遅かった、というのはあります。しかし、結果的にそれはそれで良かったのではないかと思ってます。Intelから部門を買収するとなると、既存顧客に対する製品のサポート、既存製品ラインの延伸などをしなければならず、活動が制限されていたことでしょう。ASUSがIntelのNUC部門を買収して以降、立て続けに製品を出しているわけではないことから鑑みても、多少の想像はつきます。

品質への飽くなき挑戦

――MINISFORUMの製品哲学、あるいは妥協できない原則、みたいなのはありますか。

姜:我々は常々より高い「コストクオリティ」を求めています。つまり、単純に高スペックを低価格で詰め込んだだけの「コストパフォーマンス」は求めていません。高性能と高品質をベースに、各ユーザーの期待を超えるような価値を提供していきたいと思っています。

コストパフォーマンスは性能÷価格で求められます。同じ価格の中でより高い性能を達成できれば良いのですが、これは一瞬の価値であって、製品サイクル全体を通して図った真の利用コストだとは言えないでしょう。一方でコストクオリティは性能×信頼性×体験×寿命÷総所有コストで計算されます。つまり製品サイクルを通じて安心、高効率、高信頼をユーザーに提供して価値を生み出すことです。

たとえば安いプロセッサを使った低コストな製品は確かにコストパフォーマンスは悪くないかもしれませんが、一般的なPC操作においての体験は良くなく、結果的にメディア再生に使うことぐらいしか用途がないかもしれません。これでは結果的に単に高く付いた買い物となってしまい、ユーザーの期待に応えた製品だと言えないでしょう。

そのため、まず性能を妥協することはありません。過去には「EM680」「EM780」のような小型さゆえの評価が高い製品もありましたが、基本的にCPUパワーを引き出すための設計を最優先し、コンパクトさを犠牲にしてまでCPU性能を妥協しません。また、インターフェイス周りにおいては、規定の転送速度を犠牲にしたりしません。

熱処理も妥協しないようにしています。Intelがモバイル向けCPUで提示しているTDPは概ね35W前後なのですが、CPUの性能をフルに引き出し、従来の大型デスクトップPCの性能に肉薄するために、我々は65Wの性能を引き出せるようにしていたりします。その際にマルチファンとマルチエアチャネルによる放熱技術や、高性能/標準/静音を切り替えられる動作モードに関する特許を駆使しています。

また、ワールドクラスのサプライヤーのパーツの採用や、金属ユニボディの筐体といった高品質なパーツの採用、高負荷/実ユーザーテスト/振動や衝撃といった過酷な試験テストによる品質面の担保、それからワークステーション/NAS製品における容易な分解構造の採用といったユーザビリティの面でも妥協はしていないですね。

――こうしてみると放熱にかなり力を入れていますね。やっぱりPCを小型化するにあたって放熱処理って難しいですか。基板設計などはどうでしょうか。

姜:IntelやAMDが(モバイルプロセッサにおいて)公式で謳っているTDPって、結構保守的な値です。先述の通り、我々のミニPCはMoDTによりデスクトップPCの代替を狙っているので、性能を引き出すためにより高い電力でプロセッサを駆動させています。そのための電源部品はもちろんのことですが、デスクトップPCに肉薄するほどの多くの熱を、少ない体積で処理しなければなりません。

靳:そのために我々はより高い性能を持つ小型のファン、放熱材料、熱伝導材料を採用しています。たとえばファンにおいては流体軸受のファンを採用し、シミュレーションでエアチャネルを最適化しています。これにより風量を高めつつ静音化を実現しています。

また、熱伝導においては液体金属や相変化材料などを用いて熱密度が高い問題を解決しています。ヒートシンクではベイパーチャンバーやマルチヒートパイプによって同じ体積内における熱伝導性を高めているほか、ヒートシンク表面にもグラファイトといった塗装を施すことで熱放射率を高める工夫をしています。

あと、従来のミニPCはCPUを冷やすだけで良かったのですが、近年はメモリやSSDの発熱増加、あるいは電源の内蔵化に伴う熱の増加などもあります。そのため別々のエアチャネルを設けることにしました。これによりフル負荷時でも性能を引き出せるようにしています。

靳(きん)輝氏

靳(きん)輝氏

――製品の耐久性・信頼性に関わる具体的なテストの内容について教えていただけますか。

靳:製品化に至るまでのあらゆる開発段階において品質テストを行なっています。たとえば開発初期の設計テスト、後期の信号および電気関連のテスト、量産前テストおよび小ロット量産テストなどに至るまでです。

また、機能や性能、互換性、安定性テスト以外に、十分な高温動作テスト(-10~45℃)、非動作時温度テスト(-40~60℃)、振動やボタン、インターフェイス挿抜、耐摩耗性、耐落下、EMC、電源過負荷といった信頼性に関わるテストを自社で行なっています。

もちろん、量産においてもすべてのロットに対して100%の機能テストおよびエージング試験を行なっています。さらに20個ごとにサンプルを任意に抽出し、24時間エージングテストを行なったりしています。

こちらは製造ではなく試作段階のエージングテスト室。担当者によれば、あらゆるユーザーシナリオをカバーするのは至難の業とのこと。たとえば「動画再生時に落ちる」と一言いっても、使っているソフトの違い、コーデックの違い、モニター出力端子の違いなど、あらゆる可能性がある。ここではできるだけ多くのユーザーシナリオをカバーできるようテストが行なわれるPCを作る原動力とその力の源

こちらは製造ではなく試作段階のエージングテスト室。担当者によれば、あらゆるユーザーシナリオをカバーするのは至難の業とのこと。たとえば「動画再生時に落ちる」と一言いっても、使っているソフトの違い、コーデックの違い、モニター出力端子の違いなど、あらゆる可能性がある。ここではできるだけ多くのユーザーシナリオをカバーできるようテストが行なわれるPCを作る原動力とその力の源

――PCはすでに斜陽産業と呼ばれていますが、MINISFORUMの開発の原動力はどこですか?

靳:我々はAIでPCを再発明したいと思っています。従来の「計算」に縛られない、AIやLLM、高速インターフェイスなどによってこそ実現できるPCの使い方があると考えています。Intelのように半導体でイノベーションを起こせる企業ではないのですが、ユーザーの個別のニーズに対して、イノベーションを提供することができると考えています。

蒋学氏

蒋学氏

蒋:私はMS-01を始めとするワークステーションの開発責任者ですが、私自身がエンスージアストなのです。大手メーカーが提供するPCを使っていく過程で、痒いところに手が届かないところがたくさんあることに気づきました。だからMS-01では、まずは私が使いたいものを作ったという感じですね。

特に、すぐにスペックで淘汰されてしまうような製品ではなく、持続可能性を考えて拡張性をふんだんにもたせました。その上で、ほかのエンスージアストの方々も満足できるように、さまざまなニーズを汲んで取り入れた感じですね。

――その「私が作りたいPCが作れる」環境がすごいと思うのですが、なぜこれがほかの国では実現が難しく、深センの会社だとできると思いますか?

靳:これはひとえに深センの洗練されたサプライチェーンによるものだと考えています。製品を開発したいと思ったときに、リソースが身近に用意されています。地理的に台湾と近いので、部品の調達なども比較的容易です。我々が困った時や何か不具合があった時は、すぐにサプライチェーンに連絡を取ることができ、すぐさま解決できます。

――それでもイノベーティブな製品開発は相当な難易度を伴いますよね

靳:もちろんです。IntelやAMDが提供する公式スペックやホワイトペーパーなどは、かなり保守的なものです。我々の製品で実現しているようなアグレッシブな設定は、公式のサポートがほとんど得られず、我々自身がどうにか解決していく必要があります。

我々は300人規模の会社ですが、このうち開発リソースは100人強です。その開発者のほとんどがPCのエンスージアストで、精通しているからこそ実現できていると思います。

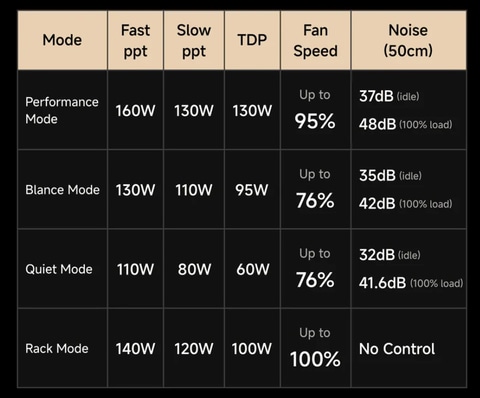

たとえばRyzen AI Max+ 395のデフォルトTDPは55W、コンフィギュラブルTDP(cTDP)は45~120Wに設定されています。つまり公式では最大120Wになっているわけです。しかしこれを搭載した「MS-S1 MAX」のパフォーマンスモードはFast PPTが160W、Slow PPTが150W、一番低いTDPでも130Wと公式スペックを超えているんです。競合他社でもピークで140Wを実現したものがありますが、我々はTDPで10%以上高く、その分高速だと言えます。

MS-S1 MAXの最大電力はAMD公式スペックを遥かに超える160Wに達する

MS-S1 MAXの最大電力はAMD公式スペックを遥かに超える160Wに達する

また、MS-S1 MAXはRyzenを搭載したミニPCとして初めてUSB4 2.0(80Gbps)を搭載しました。実は、IntelのThunderbolt 5のチップを初めて搭載しています。おそらく過去は誰もAMDのCPUにIntelのThunderboltチップを載せようと思いつかなかったのでしょう(筆者注:マザーボードレベルならASRockの例があるが、Thunderbolt 3である)。Intelのバリデーションに時間がかかり、我々は先に製品を発売したかったのでThunderbolt認証こそ取得していませんが、チップ自体はIntelです。

ユーザーの期待値以上の性能や機能を提供するのが、我々の哲学です。こうした特徴も、内部に開発部隊を持っているからこそ実現できたものだと言えます。

インターフェイスでひっそりと「USB4 V2 ×2(80Gbps……)と記載されているが、IntelのThunderbolt 5チップを搭載している

インターフェイスでひっそりと「USB4 V2 ×2(80Gbps……)と記載されているが、IntelのThunderbolt 5チップを搭載している

――今後のロードマップや製品展開について教えていただけますか。タブレット(2in1)の「V3」のような製品は、まだ予定されていますか

姜:今年(2025年)はまずAI NASや高性能ワークステーションを投入しましたが、より高い性能を実現するゲーミングミニPCやゲーミングマザーボードを予定しています。デスクトップPC級の提供とさらなるユーザー体験の向上を目指したいと考えています。

今後は、先に述べた(N5 Proのような)AI NASや、(Ryzen AI Maxを搭載した)ワークステーション製品に注力したいと思っております。数十億パラメータのLLMをローカルで実行できるようになれば、セキュリティを重視する企業内のエージェントとして活躍できるだけでなく、個人において真のパーソナルアシスタントを実現できます。

タブレットPCは、どちらかと言えばコンテンツ消費に向いた製品でしょう。この分野ではArmのほうが当分有利だと思ってます。現在のAMD CPUはどちらかと言えば絶対性能、Intel CPUはどちらかと言えば電力効率重視ですが、徹底的に省電力化しているArmとは異なっているので、同じ土俵に立っているとは言えないと思います。

――創業当初の理想はどのぐらい実現したと思いますか。また、今後の課題はありますか。

姜:まだまだ理想には遠いです。従来のデスクトップPC市場は成熟しており、そのユーザーたちも保守的で、ミニPCへの認知度が高くないと思っております。また、大手PCメーカーも徐々にではありますがミニPC市場に参入しつつあります。その中で我々は、さらに多くの製品ラインナップを用意して新たな市場を開拓し、これらに応戦しなければなりません。

そのため、継続的なイノベーションを持って製品の競争力を高めつつ、PRなどを通して市場を育てていかなければならないでしょう。今のミニPCはまだユーザーが限定的です。これを“ミニPCは一人1台の必需品”になるまで育てていくのが最終的な目標です。

現在MINISFORUMは毎年2倍の速度で成長を続けています。これを今年も実現したいと考えています。そして、そのチャンスも今はあります。Windows 10のサポート終了に合わせた買い替え需要だけでなく、AI PCによるパーソナルアシスタントへの需要も高まっていくでしょう。これらのチャンスを掴みつつ、イノベーションによってユーザーに新たな提案をし続けていきたいと思っています。

生産ラインも見学

インタビューの後、生産ラインも簡単に見学させていただいたが、ゆっくり動くベルトコンベアに組み立てるユニットを載せ、1人が1つずつ工程を担当するライン生産方式だった。ただ、NEC米沢や島根富士通のように動くベルトコンベアに沿って人がゆっくり移動しながら作業するのではなく、ベルトコンベアからユニットを1回取り出して、静止(座った)状態で組み立てるものだ。作業員着席時は足元のペダルを踏むので、誰が離席したのかが分かるようになっている。

今回訪れた時はちょうどヨーロッパ向けの「AI X1 Pro」の組み立て中であったのだが、組み立てからパッケージングまで十数工程、1工程あたり1分で作業が進められていた。ただ、組み立て自体は比較的早く終わるものの、エージングテストで2時間~3時間費やされるので、実製造時間は4時間程度かかるとのことだ。自動化の部分は今のところエージングテストのみとなっているが、担当によれば同じミニPC業界内でも有数とのことだ。なお、製造ラインは全部で5つあるが、本社に統合されているのは1つのみで、残り4つはほかの場所にあるという。

今回の取材を通してハッとさせられたことが2つある。

1つ目は「MINISFORUMはコストパフォーマンスは追求していない、そして性能を犠牲にしてまで小ささを優先させていない」という点。「ミニPCと言えば安くてもオフィスは快適だしゲーム性能もそこそこいいし、邪魔にならないので買え」というのが通説、というか筆者もその持論や意識を変えるつもりはないのだが、「なんか最近のMINISFORUMは高いような?筐体もちょっぴり従来より一回り大きくなって……もしかして迷走してる?」という認識、もともとそういう企業戦略だっただけの話、である。

考えてみれば、MINISFORUMからIntel N系をはじめとしたローエンドプロセッサを搭載したモデルのサンプルが来ることは稀で、Intel N系だけで4ラインナップ用意されている他社とはかなり対照的だ。開発の大半がエンスージアストであれば、なおのこと納得できる話である。

2つ目は、いわゆる深センパワーの源だ。AliExpressなどを眺めていると、「何を食ったらそんなナイスなデバイスを思いつくんだろう」などと常々思ったりするのだが、そもそも思いついても製品化に漕ぎ着けなければ、筆者が目に留まることがない。「サプライチェーンが洗練されていて、深センに集中しているためできる」と言われたらなるほど膝ポンものである。

実際、取材に同行していただいたプロダクトマネージャーが住んでいるマンションの1階部分はPCパーツが野菜のように売られている電脳城だったし、筆者が今回泊まったホテルもHuaweiの半導体ファブの近くだった。ここまで電子パーツのサプライチェーンが身近にあると、散歩がてらに「あ、あれ作ろ」と、思いついたらすぐに製品化できちゃう……そんな気がした。