前編に相当する2TB SSDが壊れたのになぜかマザーボードごと交換編(笑)。テスト用でGeForce RTX 4060 Ti(16GB)を付けていたが、本命GeForce RTX 5090へ交換。どの程度変わったか?など、その後の話をしてみたい。

前編のおさらい

本題に入る前に前編のおさらいを。2年近く使っていた中華マザーボードで、Core i7-12650Hオンボード/64GB/512GB+1TB+2TB+GeForce RTX 4090(後にGeForce RTX 5090)搭載のメインAI PC。ある日モデルなどが大量に入った2TB SSDの調子が悪くなってしまった。交換……っと思ったものの、考えてみれば

メモリがDDR4-3200で64GB M.2スロット(SSDも)がPCIe 4.0 PCIeが4.0

と、GeForce RTX 5090をフルパワーで使えない環境だということを思い出した。そこで一気に解決するにはと、マザーボードごと交換に踏み切った次第だ。

選んだのは「MINISFORUM BD790i X3D」。元々のケースと電源ユニットはそのまま流用し、SO-DIMM DDR5-5200 96GBと4TB M.2 SSD/PCIe 5.0を装着。劇的な?パワーアップとなった。

ただ、OS再インストール、合計1TB以上のモデルファイルのコピーなどいろいろと手間あったので、その間はGeForce RTX 4060 Ti(16GB)で使い、ComfyUIを入れ、とりあえずの生成確認、gpt-oss-120bなども実験。ここまでが前編となる。

CPU用のファンを装着

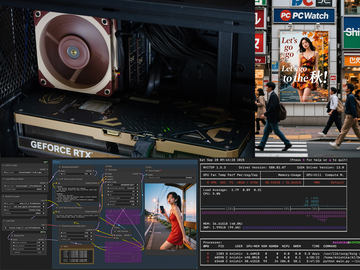

さて、上記まではCPUファンを付けず、マザーボードに乗っている巨大なヒートシンクのまま使っていたが、高温になるため流石に危険!と、120mm角25mm厚の「Noctua NF-A12x25」を購入、装着した。

この時、ファンの向きは吹き付け、つまりヒートシンク側に風が向かうようになり、ロゴがない面が上。写真からは分からないが、まずマザーボード付属の取り付け用パーツをヒートシンクの上にネジ止めし、その上にファンを乗せネジ止めとなる。

横着してマザーボードがケースに入ったまま取り付けたので手間取ったものの、これで準備が整ったのでいよいよGeForce RTX 5090へ交換だ。

GeForce RTX 5090へ交換。結局ドライバは再インストール

GeForce RTX 4060 Ti(16GB)を外し、それからGeForce RTX 5090を装着。文字で書けば簡単そうだが、とにかくGeForce RTX 5090は大きくて重い。GeForce RTX 4060 Ti(16GB)を扱うのとは比較にならない騒ぎとなり(笑)、これだけでも結構手間取る。鬼門の12VHPWR電源コネクタ関連は念入りに確認したあと電源オン。

GeForce RTX 4060 Ti(16GB)の時、ドライバ(nvidia-driver-575)とCUDA 12.8は既にインストール済みだったが、nvidia-smiで認識しない。「ん?」と思い確認すると、

$ lspci | grep -i nvidia

01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation Device 2b85 (rev a1)

01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 22e8 (rev a1)

GeForce RTX 5090自体は認識しているので問題なし。結局ドライバの再インストールとなった。以下の操作でドライバとCUDAを削除。

$ sudo apt-get –purge remove nvidia-*

$ sudo apt-get –purge remove cuda-*

※ いったん再起動

使用可能なドライバは、

$ ubuntu-drivers devices

== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.0 ==

modalias : pci:v000010DEd00002B85sv000019DAsd00001761bc03sc00i00

vendor : NVIDIA Corporation

manual_install: True

driver : nvidia-driver-570-open – third-party non-free

driver : nvidia-driver-570-server-open – distro non-free

driver : nvidia-driver-580-open – third-party non-free

driver : nvidia-driver-575 – third-party non-free

driver : nvidia-driver-570-server – distro non-free

driver : nvidia-driver-570 – third-party non-free

driver : nvidia-driver-580-server – distro non-free

driver : nvidia-driver-580-server-open – distro non-free

driver : nvidia-driver-575-open – third-party non-free

driver : nvidia-driver-580 – third-party non-free recommended

driver : xserver-xorg-video-nouveau – distro free builtin

となり、recommendedとなっているnvidia-driver-580をインストールして再起動。が、なぜかまだnvidia-smiで認識しない。

実はこれ、以前の中華マザーボードでもあった現象で、結局NVIDIAのサイトからドライバをダウンロード/セットアップしないと動かないという不思議な現象は残ったままだ。再起動後、無事nvidia-smiが動作した。

仕上げはCUDA Toolkit。もともと12.8を入れていたのだが、今回は12.9をインストールしている。これでGeForce RTX 5090の環境はOKだ。

本気(笑)のGeForce RTX 5090でさらにパフォーマンスアップ!

まず前回と同じくComfyUIを使った画像生成で軽く速度確認。

Qwen-Image/1,024×1,536px(8steps LoRA使用、bilinear使った1,280×1,920pxへのUpscaleあり)の画像生成速度は、

GeForce RTX 5090 (32GB) 4.9秒 * GeForce RTX 5090 (32GB) 7.7秒 GeForce RTX 4090 (24GB) 14.4秒 GeForce RTX 4060 Ti (16GB) 49.2秒

※ *印は、Nunchakuプラグイン + svdq-fp4_r32-qwen-image-lightningv1.1-8steps.safetensors使用

一番上の4.9秒は、ComfyUIのNunchakuプラグインと、svdq-fp4_r32-qwen-image-lightningv1.1-8steps.safetensorsと言いう特殊なモデルを使用している。これはSVDQuantかつGeForce RTX 50系のみ対応のfp4を使った、小型でハイパフォーマンスが得られるものだ。ご覧の通り、普通のモデルに対して3秒近い差が出ている。

余談になるが、svdq-int4_r32-qwen-image-lightningv1.1-8steps.safetensorsというのもあり、違いはfp4かint4か。前者は先に書いた通りGeForce RTX 50系専用、後者はGeForce RTX 40系などそれ以外となる。またint4はGeForce RTX 50系では動作しない。

さて、ここまでは想定内なのだが謎が1つ。実は以前GeForce RTX 5090が動き出すと80度前後と熱くなる……と書いたが、この新システムに変わってから70℃前後と、平均で10℃(以上)温度が下がった。

もちろん分単位の連続動作になると80℃前後になるのだが、画像1枚生成する程度だとこんな感じだ。おそらくPCIe 5.0にした関係で、GPUの内部処理が気持ち速くなり、温度が上がり切る前に処理を終え……というところか。

これなら夏場で常用しても怖くない(笑)と、GeForce RTX 3090 + GeForce RTX 4090のサブAI PCから必要な環境をすべて移行し、本当の意味でメインAI PCへ昇格となった。

9月9日 HunyuanImage-2.1リリース!

そうこうしている間にtxt2imgの「HunyuanImage-2.1」がリリースされた。17Bパラメータでテキストエンコーダにqwen_vl_2.5_7bを採用、最大出力2,048×2,048ドットの2K対応(3:4だと1,792×2,304ドット)と、遂にフルHDを超える解像度をいきなり出せるように。

ただ、当初のbf16のままだとVRAM 30GB以上必要。つまり家庭用GPUではGeForce RTX 5090しか生成できない代物だ(今はGGUFなどが出て、VRAM 12GBでも動くようになっている)。

まずデモ用サイトでそのクオリティを確認。そうでもなかったら環境構築はそのうちに……と思っていたが、これがなかなかの出来栄えだったので、早速ComfyUIで生成できるようにした。

ComfyUIでの生成、bf16を使ったところご覧のようにVRAM使用量が30GBを超えている。32GBのGeForce RTX 5090を持ってて良かったと思った瞬間でもある(笑)。

このHunyuanImage-2.1、refinerとrePrompt機能も内包しており、それぞれ独立して使用もできる。後者に関してはテキストエンコーダのqwen_vl_2.5_7bに特別なSystem Promptを与え、Promptを整形する。もちろん日本語でもOKだ。以下が中国語で書かれたSystem Promptと、その日本語訳となる。

SYSTEM_PROMPT = (

“你是一位图像生成提示词撰写专家,请根据用户输入的提示词,改写生成新的提示词,改写后的提示词要求:”

“1 改写后提示词包含的主体/动作/数量/风格/布局/关系/属性/文字等 必须和改写前的意图一致; ”

“2 在宏观上遵循“总-分-总”的结构,确保信息的层次清晰;”

“3 客观中立,避免主观臆断和情感评价;”

“4 由主到次,始终先描述最重要的元素,再描述次要和背景元素;”

“5 逻辑清晰,严格遵循空间逻辑或主次逻辑,使读者能在大脑中重建画面;”

“6 结尾点题,必须用一句话总结图像的整体风格或类型。”

)

あなたは画像生成プロンプト作成の専門家です。ユーザーが入力したプロンプトに基づいて、新しいプロンプトに書き直してください。書き直し後のプロンプトの要求:

1 書き直し後のプロンプトに含まれる主体/動作/数量/スタイル/レイアウト/関係/属性/テキストなどは、書き直し前の意図と一致していなければならない;

2 マクロ的には「総-分-総」の構造に従い、情報の階層の明確さを保つ;

3 客観的で中立的で、主観的な憶測や感情的評価を避ける;

4 主要なものから副次的なものへ、常に最も重要な要素を最初に描写し、次に副次的・背景的要素を描写する;

5 論理が明確で、空間論理または主従論理に厳格に従い、読者が脳内で画面を再構築できるようにする;

6 最後にテーマを明確にし、画像の全体的なスタイルやタイプを一文で要約する。

仕掛け的には、先のリポジトリの

hyimage/models/reprompt/reprompt.py

ここで処理を行なっている。この部分だけ抜き出したPrompt拡張WebUIも作ったのだが長くなるので、また別の機会に。

いずれにしてもAI画像生成のテキストエンコーダに一般的なLLMの採用となると、LLMも理解していた方がいろいろ遊べることになる。筆者の場合、AIに関しては先にLLM、後からtxt2imgという流れだったが、ここに来て1つにまとまった感じだ。

簡単に済ますなら壊れたSSDの交換だけで良かったのだが、元々気になっていた部分も一気に対応し、CPU + マザーボードごと交換、メモリも新調となってしまった。とは言えスペック的にもSSDの読み込み速度的にも効果あり満足!

さて、こうなるとGeForce RTX 4090の出番が減っており、VRAM 24GBを48GBに改造する職人を国内で見つけたのでやってみようかな!?と思ってみたり(笑)。