グラフィックと同じように

写実的なサウンドを目指したい

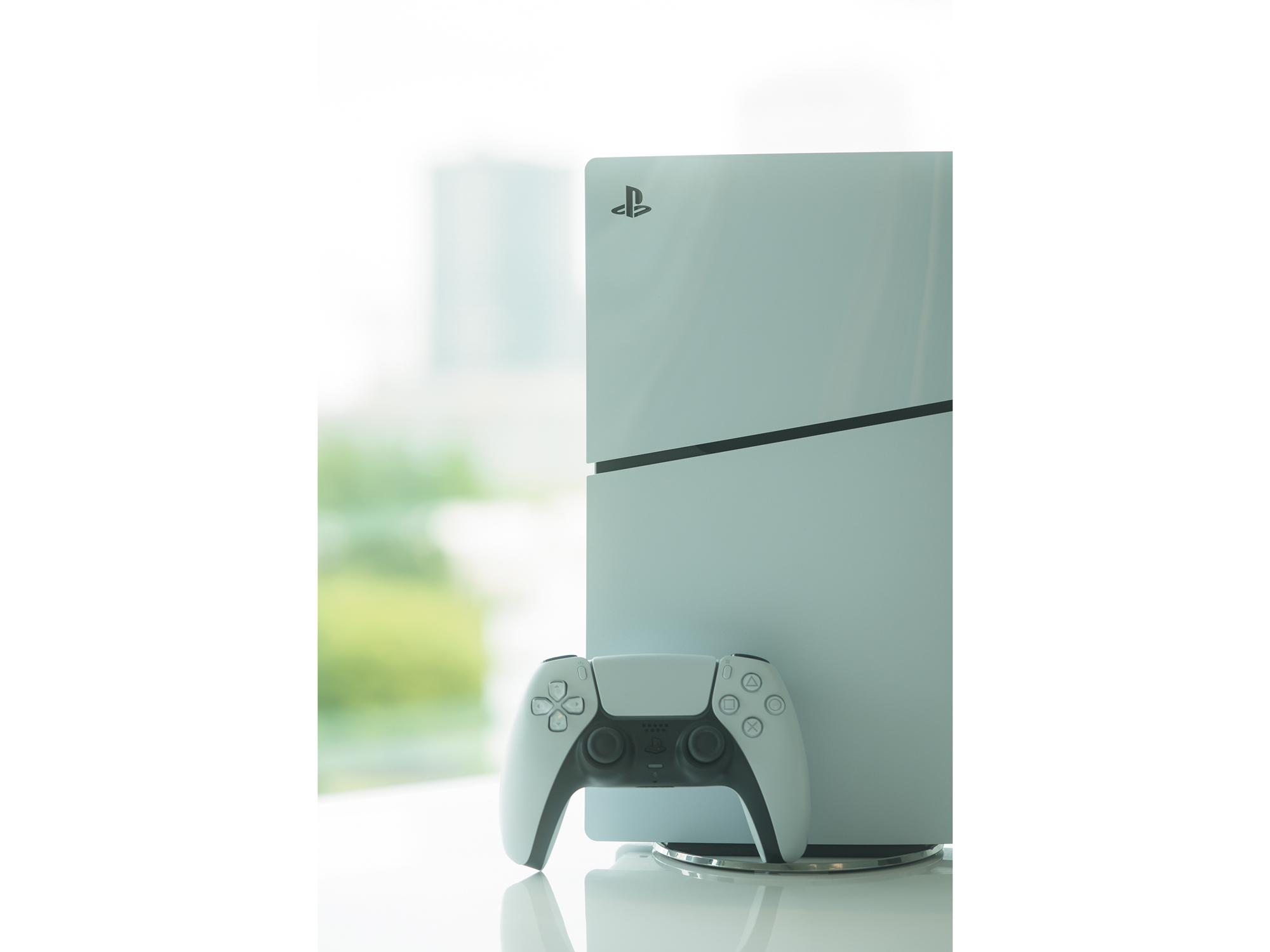

1994年の発売以降、優れた技術力を生かした高性能な家庭用ゲーム機として多くのユーザーに支持されているPlayStation(以下PS)。世代を重ねるにつれてサウンド面も強化されてきており、現行機のPS5ではTempest 3Dというイマーシブ・サウンドにも対応している。過去機についても振り返りつつ、PSが辿ってきた進化の過程と挑戦について、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の今井憲一と齋藤俊良に話を聞いた。

Text:Yusuke Imai Photo:Harumi Shimizu

© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

初代PSとPS2で活躍したSPU

──PSの開発側として、ゲーム・サウンドについてはどのように考えられているのでしょうか?

今井 ゲームには後ろで鳴っている音楽だけでなく、環境音など多くの音の要素が含まれています。映画もそれに近いですが、やはりプレイヤーの行動や場面によって変化があるというのはゲームならではのものです。PS5以降は、そういった没入感ある音の体験がさらに重要になってきていると思います。

【今井憲一プロフィール】2000年からソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)にてオーディオやAVコーデック分野に従事。PS開発ではPSPから現在のPS5まで担当しており、2024年からは Corporate Distinguished Engineer としてR&Dも担当している

齋藤 私も同じく、インタラクティブ性は大切だと考えていますね。また、同じイマーシブ・オーディオでも映画は基本的にはチャンネル・ベースのため、スピーカーごとの表現ができていれば問題ないことが多いのですが、ゲームではオブジェクトの微妙な位置関係や移動が重要になってきます。オブジェクトによる音の定位感がより重視されるのがゲームだと感じていますね。

【齋藤俊良プロフィール】オーディオ・ライブラリーのサポートを担当後、PS Vitaではマイクのエコー・キャンセラー、PS4ではリバーブやフィルターのシンセシス、PS5ではTe mpest 3Dの設計を行ってきた。現在はオーディオ・システム全体のマネジメントを担当している

──現在では没入感のあるリッチな表現ができるPSですが、初期のころはどのようなサウンド設計になっていたのでしょうか?

今井 1994年発売の初代PSと2000年発売のPS2では、SPU(Sound Processing Unit)という音源を搭載していました。ADPCMのようなシンプルな圧縮音源を使用して、それに対してエンベロープをかけたりする、いわゆるシンセサイザー的なアプローチで音を再生するものです。同時に出せる音数も初代PSは24ch、PS2は48chが限界で、それ以上の音を再生するにはソフトウェア側からのストリーミングで行うしかありませんでした。今と比べると、インタラクティブな表現をするには機能的に乏しかったと思います。

──初代PSやPS2の内部にはエフェクトも備わっていたのでしょうか?

齋藤 基本的にリバーブを中心としたDSPエフェクトです。よりエフェクティブな表現のためには、あらかじめエフェクトがかかっているような音を再生するなどで工夫をしていました。

ソフトウェア・ベースになったPS3

──2006年にPS3が登場します。ここではどのような進化がありましたか?

今井 PS3からは特にソフトウェア側での表現が多用されるようになりました。同時発音数も計算リソースさえあれば限界はありませんし、少ない音数のシンセを鳴らすのではなく、大量の圧縮音源をたくさん重ねて再生するといった方向性に変わっていったと思います。

齋藤 PS3では、初代PSやPS2にあったSPUは搭載されていませんでした。その代わりに、Cell Broadband Engineというメイン・プロセッサーの中にあるSynergistic Processing Elements(SPE)が音声処理にも使われ、高度なDSP処理をソフトウェアで実現できるようになっています。PS2時代と比べて処理の自由度が高まり、よりリッチで柔軟なサウンド設計が行えるようになったんです。

──PS3より少し前、2004年には初のポータブル機となるPlayStation Portable(以下PSP)が登場しました。

今井 PSPも、2011年のPlayStation Vitaも、サウンド設計の思想は初代PSやPS2と近いものでした。基本的にはオーディオの圧縮を解くエンジンだけで、それ以外はソフトウェア側に任せる設計です。圧縮技術に関しては、SONYの優れた音源形式であるATRACをベースにしたコーデックを採用していました。

──本体にはスピーカーが搭載されており、ユーザーの多くもそのスピーカーで音を聴きながらゲームをプレイしていたと思います。据え置き型とは違った視点からサウンド制作を行う必要がありそうですね。

今井 そうですね。ポータブル機で出てくる最終的な音を確認しながら制作を行う必要があるため、ディベロッパーの方々も開発機を使いながらチェックされていたと思います。

──SIEとしては、最終的なダイナミック・レンジやピークの基準などをディベロッパーに公表していたのでしょうか?

今井 そういったものは…

続きはこちらから ※会員限定

会員プランのご登録はこちら

この機会に会員登録をして、Playstationの記事をフルでお楽しみください。会員になると、他にも限定コンテンツや特典が利用可能です。詳細は下記をクリックしてご確認ください。