スクウェア・エニックスは、9月30日発売予定のプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリース クロニクルズ」の発売に先立ち、開発中のゲームに触れられるメディアツアーを実施した。

これに伴って本作「イヴァリース クロニクルズ」を手掛けるディレクター・前廣和豊氏、Co.ディレクター・横山文子氏、アートディレクター・皆川裕史氏らに開発者インタビューを行なう機会に恵まれた。今回はこの時代に「ファイナルファンタジータクティクス(FFT)」を世に送り出す狙いや、本作のこだわりなどを赤裸々に語っていただいた。

【『ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリース クロニクルズ』 アナウンストレーラー】

左から皆川裕史氏、前廣和豊氏、横山文子氏「イヴァリース クロニクルズ」のきっかけは「FF14」の生放送から

左から皆川裕史氏、前廣和豊氏、横山文子氏「イヴァリース クロニクルズ」のきっかけは「FF14」の生放送から

――本日はよろしくお願いします。早速ですが、続編や新たにイヴァリースを拡張するのではなく、今の時代にこうした形で「FFT」を届けることに踏み切った狙いは何でしょうか。また、当時の思い入れや心境の変化などもあればお聞かせください。

前廣氏:皆川と僕はオリジナル版に携わっていたんですけども、数年前の「ファイナルファンタジーXIV(『FF14』)」の生放送で「FFT」をプレイするきっかけがあり、20年ぶりにプレイしたんです。初代プレイステーションで発売したゲームにも関わらず、今やってもめちゃくちゃ面白かったんです。シナリオとゲームデザインが秀逸で、本当によくできてるなと思って。

ただ、良いゲームなのにプレイするプラットフォームがないような状態だったので、これを今の現行のプラットフォームでプレイできるようにして、オリジナルのファンはもちろんですが、触ったことのない方に「FFT」を遊んで欲しいなというのがきっかけですね。

――スマートフォンでは「FFT 獅子戦争」が配信中ですが、家庭用ゲーム機向けに腰を据えて遊べるものが欲しかったということでしょうか

前廣氏:そうですね。スマートフォンだとゲームによっては操作しづらい部分も結構ありますし、今だとプレイステーション 5だったり、Switch2など、様々なプラットフォームで気軽にプレイできるっていうのは大事だなと思った所はあります。

スマートフォン版「FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争」

スマートフォン版「FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争」

横⼭⽒:スマートフォン版は「獅子戦争」をベースに移植されて細かい調整が行われていますが、根本的には大きく変わってはいません。

ですが、今作に関しては連戦時の救済措置や、とくに序盤のバランスを調整したりと、28年前に「難しくて途中でやめちゃった」みたいな⽅でも楽しめるようになっています。

また、シナリオ中心に楽しみたい⽅もいらっしゃると思うので、そういう⼈たちがくじけないように難易度を選べたり、早送り機能を⼊れてテンポをよくしたりとか、そういったところでの⼯夫をきっちり入れるようにしました。

――心境の変化に関してはいかがでしょう?

前廣氏:心情の変化で言うと大きくは当時と変わっていないのですが、プラットフォームが移りゆく中でゲーム全体に対して、僕自身のゲームデザインの方向性が“プレイヤーの方々にわかりやすくしたい”っていう風に変わってきまして。

ゲームデザイナーになりたてだった当初は「複雑怪奇で難しいほどゲームって楽しい」という考えだったんですが、それがいかにわかりやすく操作していただけるかというところに思考が移ってきたというのはあります。

――経験を重ねられたことで、いちプレイヤー的なマインドから開発者としての視点に移ったと

前廣氏:そうです。当時の僕は、ホントに駆け出しのペーペーだったので(苦笑)。

本当に素晴らしいゲームデザインを持っていても、装備1つでも複雑だったり、わかりづらかったりすると、ゲームデザインを生かし切れていないし、楽しんでもらえない。エンターテインメントを作っているので、プレイヤーの方にも楽しんでほしいからということから“よりわかりやすい”っていう方向になりました。

あとは考え⽅の遷移の話だと僕なんかよりも皆川の⽅がよっぽどゲーム開発歴が⻑いので……。

皆川氏:そこまでは違わないでしょ(笑)。

一同:(笑)

皆川氏:自分はグラフィックとして当時も関わっていたんですけれども、旧スクウェア(※エニックスと合併する以前)に転職してきて初めて加わったプロジェクトが「FFT」だったんです。初めて組むデザイナーもそうだし、人数規模的にも自分が経験したことがないスタッフ数を抱えて、短期間で作らなきゃいけないっていうプレッシャーもありました。

うまくいった部分もあれば、自分がうまく動けなかった部分もあったりして。かなり思い出深いプロジェクトですが、今では連絡がつかなくなったスタッフとかも結構いて(笑)。28年経ってから当時のデータを改めて見ると、やっぱり当時の制約下で物凄く入念に作られているんですね。

今回、「リマスターにするかリメイク寄りにするか」いろいろな選択肢がありましたが、当時のデータを見ているうちに、今の最新機種とストレスのない環境で、彼らと一緒に作ったものをもう一度そのまま綺麗に出したい気持ちの方が強くなりました。なので、本プロジェクトの初期の頃から、キャラクターの解像度は上げるけど、別のデザイナーに綺麗にリライトしてもらうのではなく、当時のデータをなるべく人の手を介さずに向上させていく方向に舵取りしていました。

――「クラシック」と「エンハンスド」の2バージョンを収録したのは、当時制作したものをそのまま届けたいという部分と、新しく触れる方に遊び切って貰いたいからなんですね

前廣氏:「クラシック」を入れたのには明確な意図がありまして。こういうスタイルを採用するタイトルは珍しいと思いますが、約30年前のゲームなのでオリジナルのファンの方にはすごい思い入れがあると思うんです。僕自身がリマスタータイトルをプレイする時に、「うーん、ここは手を加えないで欲しかったな……」と思ってしまうことがあって。

一同:(笑)

前廣氏:皆さんにも、そういう経験はあると思うのです。

ですので、オリジナル版のファンの方に向けても「クラシック」っていうバージョンがあった方が、今回の「イヴァリース クロニクルズ」としては最適解なんじゃないかということでふたつのバージョンを収録することになりました。

「FFT」がスタッフの世代を超えて共通言語になっていた

「FFT」がスタッフの世代を超えて共通言語になっていた

――オリジナル版に携わったメンバーを中心に新しい世代のスタッフと協力することもあったと思います。そうした中で生まれたシナジーはありましたか。

横山氏:新たなスタッフも実際に「FFT」を昔遊んでいたファンばかりで、逆にここにいる2人(前廣氏と皆川氏)よりもこだわっているところがあるくらいでした。2人に当時の仕様を聞いても「……ちょっとよくわかんないなぁ」みたいなところもあったりして(笑)。

一同:(笑)

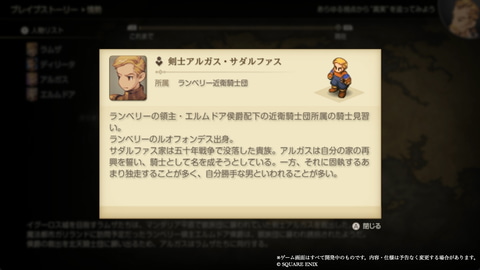

横山氏:私はオリジナル版の開発にこそ携わっていませんが、特にストーリーは本当に素晴らしいなと思っています。28年前の作品なのに、今の時代に通じるところがあって、現代だからこそすごく良く響くところもあるなと感じたんです。ただ、昔のものをそのまま復活させるだけでなくて、たとえば移動のやり直しやランダムのエンカウントとか、細かい部分で「今だったらこうだよね」という視点で改善しました。

オリジナル版に関わったメンバーも新しいメンバーもフラットに意見を出し合い、良いバランスで作れたと思います。昔プレイされた方だけではなく、初めて遊ぶプレイヤーが触れても十分に楽しめる形になったと感じるのは、こういうところがよいシナジーになった結果かなと思います。

――世代の違いから考え方の相違もあると思いますが、開発中にコミュニケーション部分で意識されたことはありますか?

前廣氏:特になかったですね。開発スタッフのみんながオリジナル版が好きで、ゲーマーとしても結構プレイしていたこともあり、「ココのコレがね」って言葉だけで通じるくらいの解像度を持っていたので、コミュニケーションで苦労することは少なかったです。

――なるほど。「FFT」が世代を超えて“共通言語”になっていた、ということですね

前廣氏:そうです。「ガンダム」みたいな!

一同:(笑)

見つからないオリジナル版「FFT」のコードに大苦戦。バイナリ解析と目コピ&耳コピで原作を再現する日々

見つからないオリジナル版「FFT」のコードに大苦戦。バイナリ解析と目コピ&耳コピで原作を再現する日々

――「イヴァリース クロニクルズ」ではどういったゲームエンジンや開発ツールを用いて制作が進められたのでしょうか?

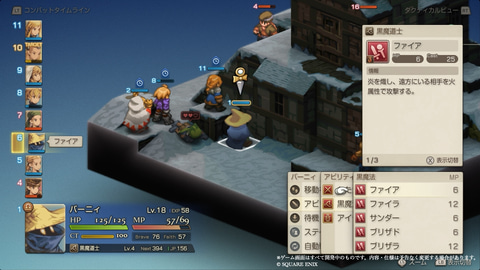

前廣氏:「エンハンスド」で強化したUIの部分は「ファイナルファンタジーXVI(以降、『FF16』)」のエンジンがそのまま活かされています。ゲーム部分はオリジナル版を解析して組み直しているので、基本的にはこの大きな2軸で動いている感じです。

――オリジナル版のコードが見つからなかったとお聞きしています。

皆川氏:資料が断片的にしか残ってない上に、その資料が最新の情報なのかも今となってはよくわからないので(笑)。あまりアテにしていけないから、バイナリ解析をして裏どりをしながらじゃないと進められなかったですね……。

横山氏:表層部分は先ほどの「FF16」のエンジンですが、データは昔のものを使っていました。表示するためのデータ自体も昔のものを使うので「じゃあコレを使ってこう表示すれば良いよね」って試しても、予想外のエラーが多かったです。そういう意味では、ゼロから作るのとはまた違う苦しさというか……(笑)。

前廣氏:ゼロから作れば楽勝だった部分も、今回はちょっとした追加や変更が大変でした。

――ちなみにこのプロジェクト自体はいつ頃から動き始めたのでしょうか?

前廣氏:番組(「FF14」の生放送で「FFT」を遊ぶ企画)の直後くらいから少しずつ話は出ていて、当初はある程度軽い気持ちだったんです。すでにあるゲームを部分的に調整するぐらいですから、そこまで苦労しないでしょうって思ってフタを開けたらソースがない(苦笑)。

そういったことから「ガチで解析しないとダメだ!」となったのです。ただ、「クラシック」もオリジナル版準拠で搭載していますが、何か手を加えないと「当時こんなだったなぁ」と懐かしむだけで終わってしまいます。やるからにはちゃんと最後まで遊んでいただきたいので、オートセーブや当時はなかったプラットフォーム対応など、現代に合わせて改善しました。

――聞いた話ですと「SE」などを耳コピして収録し直したとか……?

前廣氏:そうです。SEも当時はプレイステーション内蔵音源を使用しており、データがあっても同じようには鳴ってくれませんでした。そこでサウンドチームの頑張りで、耳コピで当時の音を再現してもらいました。そこに、今回追加されたUIで使うSEなどは、オリジナル版の雰囲気を壊さないよう、新規に実装していったという形になります。開発の多くは目コピ、耳コピの繰り返しでしたね。ちなみにプロジェクトは番組の直後くらいから動いていましたが、しばらくはエンジニアの解析が続きました。本当に日々辛かったと思います。その間に「FF16」も忙しくなっていって……。「FF16」の開発も終わり、改めて開発を始めた感じです。

――「FF16」も並行して開発しているとは、かなり忙しい日々になりそうです

皆川氏:ひたすら解析班が頑張っていました。たまに質問が来たりするくらいで(笑)。

グラフィックも最初は自分を含め3名しかいなくて、UIの方ともうひとりはマップなどエンバイロメントを担当するデザイナーがいるだけでした。「FF16」の開発が落ち着いてからエンバイロメントとUIに数名ずつ合流してもらいました。冒頭でも話したように、オリジナル版のデータから、ある手続き型の処理をしてデザイナーがひとつひとつ直さなくてもいいようにというのを基本方針にはしていました。

それでも手を入れないわけにはいかない部分もあって、たとえば追加でライティングの要素を入れるとしたら、やっぱり誰かがそういうデータを作らなきゃいけない。なので「FF16」が終わった段階で一気に人を増やして開発していったんですね。

前廣氏:前半・中盤部分は少人数での開発が細々と続いていたんです。「イヴァリース クロニクルズ」を作って改めて思ったのは、M2さん(レトロゲームの復刻を行なうエムツー)は本当に凄いなと。

皆川氏:ちょっと特殊なノウハウですよねあれは。自分たちで新規の企画を作る時って「コレでOK」と決められるんです。ただ、移植というのは当時のものを再現しなきゃいけないので、間違いがあるんです。意図的に直すものと、当時のものを再現することは切り分けなきゃいけないので、別の種類の難しさがありました。

前廣氏:「アーケードアーカイブス」シリーズのハムスターさんもそうですが、移植や復刻を担当される会社さんは、我々とは別次元のノウハウを持っているんだなぁと。

――クリエイターとしてはある意味それも新しい発見になりましたね

前廣氏:本当に。この場で言うなら“再発見”ですかね。以前、M2さんの堀井社長にお会いした際にこのことを話したら「そんなことないよ」と言っていらしたんですが、いや絶対そんなことあるでしょって(笑)。

横山氏:企画側もそうですが、モンスターを増やそうとしてもそれができるかもわからない状況。何かをしたいと思っても、とにかく調べないとできるかがわからないんです。最終的にはバランスをとるためにモンスターを増やしたのですが、そこでもプログラマーから「256体しか追加できないように全部処理が切られています」と言われて(苦笑)。

皆川氏:「FF16」でキャラクターを追加するのとは違うんですよね。ええ、そんなに大変なんだって。

新たにキャラクターボイスを収録。とにかく叫んだディリータの収録秘話

――「エンハンスド」では新たに声優さんのキャラクターボイスが付きましたが、オリジナル版と比較して印象が変化したキャラクターはいましたか?

前廣氏:音声収録は松野さんのディレクションのもとで立ち会わせていただいていましたが、印象が変わったキャラクターはおらず、むしろすべてのキャラクターがより活き活きとしているように感じました。

今回演じていただいた声優さんも洋画系などの演技が得意な方が多く、本作の物語の重厚さと違和感なくマッチしたんじゃないかなと思っています。

横山氏:声優さんたちの中にも「FFT」が好きな方がたくさんいらっしゃって、リテイクを含めて演技にもこだわっていただいています。そういう意味でもズレは少なかった気がしています。

――声優さんのアフレコ現場で印象に残ったことはありますか?

横山氏:内⼭昂輝さんにディリータを演じていただいたのですが、序盤の節目でとにかくずっと叫ぶシーンが続くんです。最後の昂るところで、松野さんの指示も熱の入った演技を求められていたので、内山さんも喉がガラガラになってしまわれるくらい、熱を入れて演じてくださったというのが印象的でした。一番叫んでいただいたのは内山さんです。

本当に丁寧に演技してもらったので、楽しみにしていただければと思います。

前廣氏:ただ演じていただくというより、キャラクターになりきってもらうというか。プロの声優さんに対してこの表現は変ですけども、まさにキャラクターとして演じていただいたのは、他のタイトルにはない経験でした。

――キャラクターが降りてくるみたいな?

前廣氏:そうです。そこにいる!って。

横山氏:絵が3Dの綺麗なものだと、そこに対して声優さんが合わせていただくことが多いと思うんです。「FFT」ではキャラクターが小さい上に、表情だったり口の動きだったりもそこまで明確につけていないので、声優さんたちの演技によって表現していく部分が「FF16」の時と比べて圧倒的に多かったなと。

――作中ではキャラクターに台詞が入っていない場面でも息遣いやリアクションみたいなものが演技で表現されていて驚きました

横山氏:そのあたりは担当いただいた音監さんのこだわりもありましたね(笑)。

グラフィックスの最適化やインターフェースのこだわりについて

――「エンハンスド」のアート部分についてですが、グラフィックを美麗なものにする過程で、オリジナル版と乖離させないようにするためにどのような工夫が凝らされたのでしょうか?

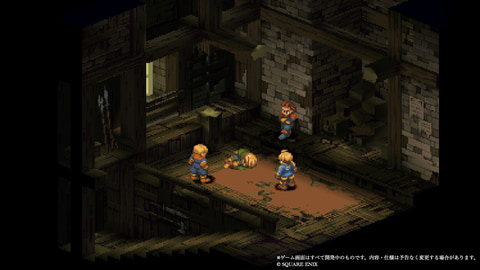

皆川氏:冒頭でもお話しした通り、当時関わったスタッフの成果物をなるべく忠実に強化したものを提供したいと考えたので、ワークフロー的にはプロシージャルな手法を用いて当時のスタッフのデータをそのまま活かせる方針をベースに調整していきました。プロシージャルだけではうまくいかない部分も多々ありましたが、幸いなことに「FFT」にプレイヤーとしての思い入れがあるスタッフが合流してくれたので、オリジナルのデータが小さすぎて高解像度化ができない部分や水面やうごきのある場所については新たに描き起こすなどピンポイントに手を入れてもらいました。

「クラシック」と「エンハンスド」で同じシーンを比べた時、重ねると陰影やディテールが加わっているけど一致するくらいのビジュアルになっています。ここはかなりこだわって作りましたね。キャラクターのデータに関しても、初代プレイステーションの限られた色で構成されているデータを使い、当時のオリジナルのプログラムでそのまま動かすみたいなこともやっています。

ただ、解像度を増やしてもオリジナルと同じ16色を維持する必要があるので、専任のデザイナーがオリジナルをなるべく活かすような方向性で調整してもらっています。並べたものを遠目で見たら、当時のグラフィックとほぼ同じように見えるでしょうし、近づけばちゃんと細部にニュアンスが追加されている。そういったグラフィックを入念に調整して作りました。

プレイステーション当時の1ドットって多少横長なんです。今はピクセルが正方形の液晶デバイスが主流ですが、そこに映像を流してしまうとキャラクターが縦長に見えてしまうので、そこも補正しましたね。松野さんからも「なんか痩せてね?」って言われて(笑)。補正したら計算が間違っていて「今度は太くね?」って(笑)。

一同:(笑)

前廣氏:ブラウン管って色の滲みとかドットも潰れるんですよね。それはブラウン管の特性上しょうがないのですが、逆に言うと当時のプレイヤーからは“それがオリジナル”になっているので、それを頑張って再現したいというのはありました。

――UIの部分についてお伺いします。複数のプラットフォームに対応する中で、操作性や画面表示を現代向けに最適化する上で苦労した点は何でしょうか?

皆川氏:プロジェクトの当初から「エンハンスド」に関しては、ユーザーが不便に感じないよう全部を再構築することは、前廣から希望が出ていたんです。ただ、当時のゲームにしてはUIのボリュームが多い上に、今回は「ブレイブストーリー」を強化したいといった話もあったので、他のグラフィックセクションとは考え方を分ける必要がありました。開発初期の頃からスタッフを付けて全面的に作り直せるようにしないと難しいだろうなぁと。

外部の方にも協力してもらうことがありましたが、本格的に作り始めると思っていた以上に大変だということがわかってきて。ちょうどその頃「FF16」の開発も終わったので、「FF16」でインターフェースを作っていたリードUIデザイナーにも合流してもらいました。「FF16」の制作環境を使っていたこともあり、「FF16」UIチームと、それまでUIの解析を進めていた方の共同作業で後半一気に作り上げましたね。

前廣氏:便利にしようとすると情報量が多くなってしまいます。オリジナル版のゲーム性からいっても、そのバランスをちゃんと考えなければなりません。新しいUIについても、情報を適切に表示して、物事を順番に進めるフローを組むように徹底するようにしました。

横山氏:皆川のこだわりとしてSwitchの画面でも大きい文字でしっかり遊べるようにするっていうところがありました。今回は他言語にも対応すると決めていたのですが、海外だと日本語で入る文字数が入り切らないとか、そうした苦労があったなぁと思います。

マウス+キーボード対応も行なっているのですが、元々はコントローラーで遊ぶゲームだったので、そこは一番苦労していると思います(笑)。Steamで出すという前提がある以上「これはここでクリックしたいよね」みたいなところもキッチリ調整しました。ですので、Steamユーザーの方も違和感なく遊べるかと思います。

――最後に長年「FFT」を好きでいてくれるファンの方や、新たに今作でイヴァリースの世界に触れる方に向けてメッセージをお願いします。

皆川氏:28年越しに最新のゲーム機環境で快適に遊べる一番よい形を、我々の方で考えて実現できたと思っています。プラットフォームも色々と用意したので、皆さんが一番良く遊ぶゲーム機、自分のプレイスタイルで遊んでいただけるようにしています。この機会に「FFT」を手に取っていただき、久しぶりに遊ぶ方とこれから遊ぶ方の両方にも楽しんでいただけると思うので、ぜひともよろしくお願いします!

横山氏:私自身は「FFT」の“ストーリー”に一番魅力を感じています。そこをいかに楽しんでもらうか、際立たせるかを意識して、変わらない面白さを大切にしました。テキストでは加筆された部分もあるのですが、28年前にプレイされた方も、今初めて手に取る人たちにも楽しんでいただけるストーリーだと思います。

ラムザとディリータの愛憎劇はもちろんですが、それ以外のキャラクターたちにも声優さんの演技で魅力が増したと思いますし、女性だからこその悩みや貴族階級だからこその苦しみとか、今だからこそ共感できる部分もたくさんあります。また、28年前の時点で難しくてクリアできなかった方も多くいると思うので、難易度「カジュアル」も用意しました。昔遊びきれなかった人たちも改めて、ぜひ遊んでいただきたいと思います。よろしくお願いします!

前廣氏:「FFT」が30年の時を経て現代に蘇ります。「タクティカルRPG」は難しそうにみえて中々とっつきにくいジャンルだとは思いますが、本作は“わかりやすさ”を大事にしながらUIを含めて色々と調整し、とても快適にプレイできるようになっていますので、「FFT」の本当に優れたゲームデザインや、重厚なストーリーを、ぜひ最新のプラットフォームで体験していただければと思います! オリジナル版のファンの方にも、新しいプレイヤーの方にも手に取って遊んでいただければ幸いです!

――本日はありがとうございました!

(C) SQUARE ENIX

※ゲーム画面はすべて開発中のものです。内容・仕様は予告なく変更する場合があります。