2025年7月17日に任天堂から発売されたNintendo Switch 2用アクションゲーム「ドンキーコング バナンザ」のレビューをお届けする。

「ドンキーコング トロピカルフリーズ」以来、11年ぶりの「ドンキーコング」新作ゲームとなった「ドンキーコング バナンザ」。ゲームデザインは一新され、敵も壁も地面も、フィールド上のあらゆるものが破壊できるパワフルなアクションが特徴に。階層によって様相がまったく異なる地下世界を、特殊な歌声を持つ少女・ポリーンとともに、星の中心にたどり着くために探索し、“バナモンド”を集めていくゲームとなっている。

Nintendo Switch用タイトルとして2017年に発売された「スーパーマリオ オデッセイ」のスタッフが中心となって開発されたという本作。長らくレア社やレトロスタジオなど、海外の任天堂関連企業(レア社は現在ではマイクロソフト傘下)が開発することの多かった「ドンキーコング」シリーズを、任天堂のメインタイトルを手掛けてきたチームが生まれ変わらせたことになる。

そんな本作を筆者は、唯一無二の魅力と、これを最大限に引き出すこだわりが詰まっていながらも、精彩を欠く部分も同居した“実験作”であると感じた。そう感じた理由について、本稿では順を追って書いていこうと思う。

なお、直接的なネタバレは伏せているが、レビューの最後のほうでは、ぼやかしつつもゲームのストーリー終盤の「とある展開」に触れているので、注意してほしい。

コンセプトである「破壊」を最大限に活かすのは“好奇心が途切れない”デザイン

「ドンキーコング バナンザ」のコアにあるコンセプトは「破壊」だ。主人公のドンキーコング(以下、DK)が繰り出すあらゆるアクションが破壊を伴い、そして攻略する上で道を切り開くのも破壊。ゲームプレイの中心にはいつも破壊がある。

正面、上、下に打ち分けられるパンチが別々のボタンに割り振られており、敵への攻撃に使う以外に、周囲の地形を破壊するのにも用いることになる。壁や床を引っ剥がした破片を掴めば、投げたり、振り回したり、サーフボードのように滑って移動する“破片スケボー”に使うことが可能。直接殴るとダメージを受けるような地形は、破片を駆使して破壊していく局面も多い。

地形を破壊することで、アイテムや収集物が見つかったり、ボーナスステージの入り口が見つかることも。とくに頻繁に見つかるのは行く先々で消費することになるゴールドで、地形を破壊→景気良く散らばるゴールド→これをハンドクラップでまとめて回収する、という一連のアクションの流れは気持ちがいい。

さらにハンドクラップは周辺の地形に眠っているバナモンドや化石などの収集物や“遺跡チャレンジ”の入口を探知するソナーの役割も担っており、ひとつの探索の流れが、また新たな探索のモチベーションに繋がっている。夢中になっていると、本来の目的を忘れてしまうこともしばしば。一方で、ポリーンが口笛を吹くことで、ゲームを進行させるために向かうべき場所はいつでも示してくれるので、我に返って「そろそろストーリーを進めたい」と感じたときもストレスとは無縁だ。

これらを使ってプレイヤーが気ままに奔放に破壊表現を楽しむために、とくにゲーム序盤は、広大で自由度が高いフィールドが多くなっている。「あそこの壁を壊し続ければ、なにかが見つかるかもしれない」、「あそこに気になる地形があるから、行ってみたらおもしろいことが起きるかもしれない」など、プレイヤーを移り気にさせるゲームプレイの反復は、ゲームシステムの活用を最大限に促すフィールドデザインの賜物と言えるだろう。垂直な壁を制限なく登れる(“滑る壁”を除く)思い切った作りもまた、自由を感じさせれくれる。

こうした“好奇心が途切れないゲームメカニクスとフィールドデザインの融合”は、「スーパーマリオ オデッセイ」にも見られたものではありつつも、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」などのオープンワールド系作品のノウハウが、より色濃く反映されているように感じる。

よりアクションゲームとしてのスキルを問われる“遺跡チャレンジ”も楽しく、バナモンドを5つ集めるごとに手に入るポイントを消費して身に付けるスキル、化石との交換で手に入り能力強化の効果があるファッションアイテムなども、探索で収集物を集めるモチベーションに繋がっている。一方で、ストーリーを進展させれば、DKの能力を一部拡張したり、新たな能力を付与する“バナンザ変身”のバリエーションも増える。どのようにゲームを進めようとも、ゲームプレイに変化をもたらすご褒美が待っているということだ。

アクション全般に目を向けると、天井の金網を伝っての移動時や、地形の凸凹が激しい壁を登っているとき、DKが手を離してしまう条件が、カメラの問題もあってか分かりづらいこと、一部のバナンザ変身の汎用性が低いことなど、少々気になる部分もいくつかある。とはいえ、魅力に満ちたゲームプレイのもとでは瑣末なことではある。

最大の弱点は“マンネリ”。これを覆すべく投じられたゲームデザイン上の工夫

「ドンキーコング バナンザ」で中心に据えられた「破壊」というコンセプトは、アクションゲームの根源的な気持ち良さのもと、新鮮なゲームプレイをもたらすものだったが、性質上“ゲームプレイのマンネリ化”には陥りやすいものでもあったと感じた。なんでも破壊できるのは痛快だが、ゲームの大小あらゆる工程で“破壊”を必要とするため、この行為の繰り返しを煩わしく感じやすいのだ。

比較して、「スーパーマリオ」シリーズのアクションの中心にある“ジャンプ”はどうだろう? こちらは、敵の動きやギミックの特性、それらの組み合わせで、プレイヤーに要求するスキルやコツがいくらでも変化させられる。いわば、そのアクションに掛け合わせる“変数”がいくらでも変えられるため、体験に変化を付けやすいと言えるだろう。

それが「スーパーマリオ」シリーズがここまで息の長い人気を獲得し続けるゲームとなった理由のひとつであることは間違いないだろうし、「スーパーマリオ」シリーズと同様のジャンプアクションだった「スーパードンキーコング」シリーズが、(あの凄まじい完成度や映像表現も相まって)いまなお愛され続けている要因にもなっているのではないだろうか?

コンセプトの“マンネリへの弱さ”に開発チームが無自覚だったはずはなく、それを証明するかのように、本作では中盤に差し掛かるあたりから、さまざまな“工夫”が順次投入されていく。

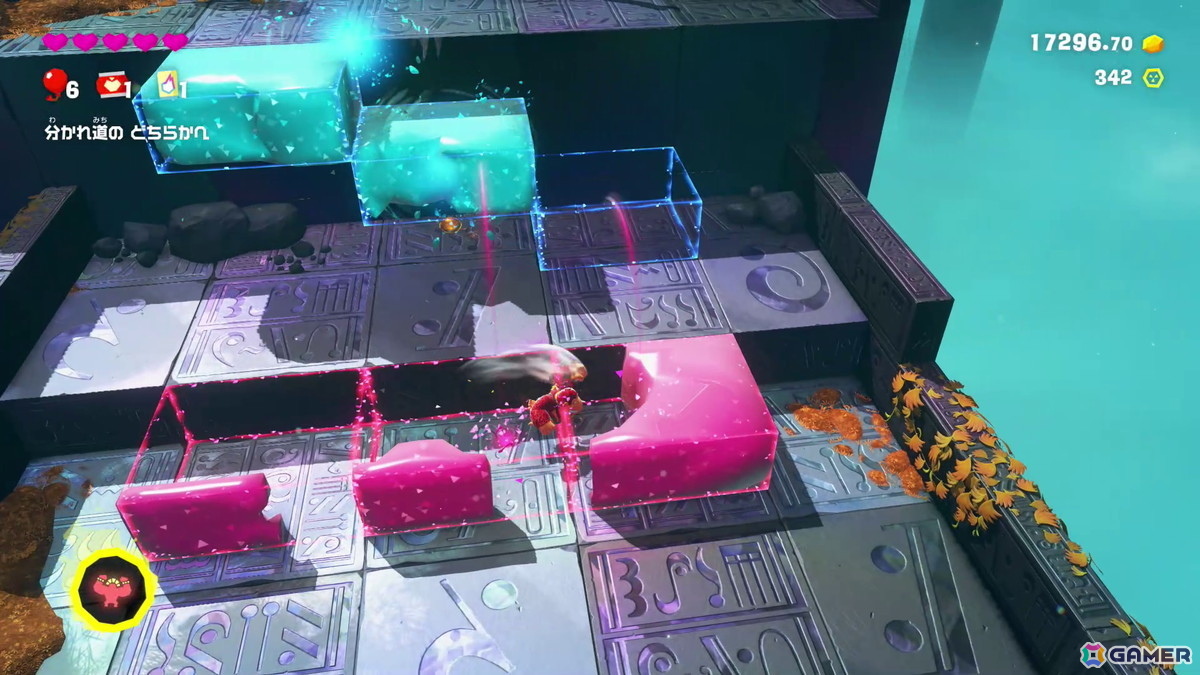

最初に挙げたいのは、地形の“マテリアル(素材とその性質)”の違いを踏まえたパズル的な仕掛けだ。序盤から「パンチしたらDKがダメージを受けるため、破片をぶつけて壊す地形」や「DKの通常のパンチでは壊せないため、爆発物やコングバナンザで壊す地形」などは存在していたが、こうした性質の違いや特性を踏まえてパズル的な思考で攻略していく局面が、中盤以降はより増加・高度化していく。

フィールドに配置されたギミックにも、パズル的な思考を要求されるものは随時追加投入される。地形のマテリアルに特定条件下で変化・入れ替わり・無効化などを生じさせるギミックが、これに該当するだろう。こうしたパズル的なゲーム性の高まりは、ボス戦にも同じことが言える。

これらとあわせて、フィールドデザインでは「好きに暴れまわって楽しめばいい」といった行動の自由が大きいものに代わって、進行の順番がある程度制御されたものが徐々に増えていく。絶対に壊れない地形や、登れない滑る壁でルートが制限されていたり、敵の封印を先に壊さないと手に入らない収集物があったり、演出面における“順路”への誘導が、より強力なフィールドも増える。

こうして書くと、未プレイの人には中盤以降のゲームプレイが窮屈なものになっている印象を与えるかもしれないが、実際のプレイではそのような感じは受けない。これはゲームが進行するほどに“スキルの獲得”や“バナンザ変身のバリエーションの増加”によってDKのアクションが多様化し、ひとつの困難に対するアプローチも多彩に、試行錯誤の余地が大きいものになっていくからだと思う。

マテリアルの違いを踏まえたパズル的な思考で乗り越えるのが正攻法な場面であっても、バナンザ変身の能力を組み合わせれば少し楽に突破できる場合もある。腕に自信があれば、破片スケボーとジャンプのテクニックを組み合わせればなんとかなる、みたいなシチュエーションもあるだろう。

闇雲に探索する余地が減っているぶん、課題解決などのゲームプレイの密度は増していると言える。一方、序盤では破壊アクションを制限なく自由に堪能してもらうのが、本作のコンセプトをプレイヤーに伝えるには最適であったはずで、この変化の前後に優劣はない。あくまで役割が異なるだけだ。

つまり、「ドンキーコング バナンザ」は序盤から中盤~終盤にかけて、ゲームプレイが「破壊アクションを用いた自由な探索」主体のものから「解法がいくつか考えられる課題に対して、多彩な破壊アクションを用いてアプローチしていく」ものへと緩やかに変化していく。

これにより「破壊」というコンセプトの鮮度を、弱点である“マンネリ化”から守りつつ、最後までその楽しさ、遊びの豊かさを保つゲームデザインとなっているのだ。無数のアプローチをストレスなく楽しむためと考えると、バナンザ変身のためのゲージが非常に貯まりやすいバランスにも納得がいく。

ここまでに書いてきたさまざまな工夫によって、最後まで夢中になれるゲームプレイが維持されていたかと言えば、そう言い切るには本作は若干ボリューム過多だったと、個人的には感じた。破壊というコンセプトのマンネリへの弱さを覆し、ゲームプレイの多彩さを高い密度でプレイヤーにもたらすには、もう少し各種設計をタイトに絞ったものが適正ボリュームだったように思う。

ただ、これは筆者が「出来る限りのバナモンドや化石をゲットしてクリアしたい」とじっくりプレイしていたからこそ、ボリューム過多を強く感じた面はあったかもしれない。それでも、最後まで「方針を曲げて早急にクリアしてしまおう」とは思わず、エンディング到達時点でのバナモンド入手数は500を超えていた。

若干くどさは感じながらも、各所の作り込みに唸りながら最後まで楽しめたのは、破壊というコンセプトを最大限に引き出す各種アクションの気持ちよさ、そしてここまでに書いてきた数々の“工夫”が、いずれも極めて高いレベルで作り込まれていたからにほかならないだろう。

「思いついてしまった」なら、やるしかないよね

本作のストーリーは、終盤でひとつの“サプライズ”に依拠した展開が待っている。これはとくに「ドンキーコング」シリーズの既存プレイヤーと、本作から触れたような新規プレイヤーとでは、体験が大きく変わりかねないものであったと感じる。ゲームデザインも一新し、ひさびさに登場する新作なのだから、誰もが同じスタートラインから楽しめるストーリーのほうが良かったのではないか? という考えは、少なからず頭をよぎった。

ただ、いま任天堂で開発の中心を担っているスタッフの年齢層、そしてどんな経験を経て任天堂でのゲーム開発という道を選んだのか? などを想像してみると、もしチームの誰かがあの演出を“思いついてしまった”のであれば、やらない選択肢を選ぶことはおおよそ不可能であろう、とも思うのだ。「プレイヤーに可能な限り大きな驚きと興奮を与えたい」ゲームクリエイターであれば、なおさらであろう。

一連の演出が“刺さった”立場の筆者がなにを言ってもポジショントークなのだが、先人が手掛けてきたゲームから受け取った感動に対する“お返し”とも受け取れる仕掛けに、筆者は同じ時代を生きるゲーマーとして強い共感を表明したい。そして、本作が切っ掛けでこれから過去の「ドンキーコング」シリーズをプレイする人が増え、この「バナンザ」の直接的な続編が生まれる未来に繋がったら嬉しい。

冒頭の繰り返しになるが、まとめると「ドンキーコング バナンザ」はアクションゲームの根源的な楽しさと新規性を両立していながらも、精彩を欠く部分や、過去作の経験の有無で体験が大きく変わるストーリー展開も含め、良くも悪くも“実験作”という言葉がピッタリであるように思う。

しかしそれが“凸凹がほとんどなく完璧に近い秀作”に劣るかと言えばそんなことはなく、筆者個人としては完成度では軍配が上がるであろう「スーパーマリオ オデッセイ」よりも、「バナンザ」のほうがお気に入りの一作になった。とくにアクションゲームを愛するゲーマーには、過去シリーズのプレイ経験の有無に関わらず、唯一無二の楽しさが詰まった本作を、ぜひプレイしてほしい。

深淵なるゲームのおもしろさを探求しながら「アイカツ!」シリーズや「プリキュア」シリーズ、「プリティーシリーズ」などの女児アニメの魅力を広める活動にも力を入れている。

X(旧Twitter):https://twitter.com/Kusare_gamer

(C) Nintendo

本コンテンツは、掲載するECサイトやメーカー等から収益を得ている場合があります。