エニックス(現:スクウェア・エニックス)が2000年8月26日に発売したプレイステーション用ソフト「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」が、本日で25周年を迎えた。

本作は、小さな漁村フィッシュベルに住む漁師の息子が、網元の娘マリベル、グランエスタード城の王子キーファ、オオカミ少年ガボなどの仲間とともに冒険をするRPG。「ドラクエ」こと「ドラゴンクエスト」シリーズのナンバリングタイトルとしては初となる、任天堂以外のハード、プレイステーションで発売されたことでも大きな話題となり、実に410万本を売り上げた(※本数はスクウェア・エニックスのホームページより引用)。

以下、筆者が発売日にソフトを購入し、エンディング到達までやり込んでいた当時の記憶と体験を元に、シリーズ第7弾ならではの魅力を改めて振り返ってみた。

ハードが変わったことでビジュアル、システム、サウンドも大きな変化が

筆者が「ドラクエVII」が発売されることを初めて知ったのは、おそらくゲーム雑誌「ファミ通」の記事だったと思われる。

なぜ断定できないかと言えば、本作は発売されるかなり前から、新聞やテレビなどのマスコミでも度々その動向が報じられていたから。前作「ドラクエVI」までは任天堂のハード向けに発売されていた本シリーズが、史上初めてSCE(現:SIE)のハードへ「移籍」が決まったことに対し、当時はゲームファン以外からも大きく注目されていたのだ。

近所にゲームショップがなかったこともあり、筆者は最寄りのデジキューブを設置したコンビニで本作を予約し、発売日の仕事帰りに無事入手することができた。本作をやり込むにあたり、その1カ月ほど前に購入した「ファイナルファンタジーIX」を、大急ぎでエンディングまでプレイしたことも、おぼろげに覚えている。

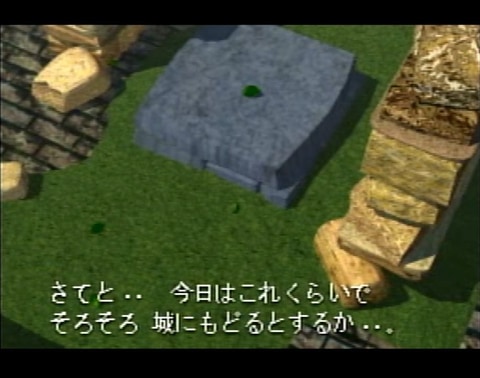

本作をプレイしたうえでの筆者の第一印象は、「あの『ドラクエ』が、ついに3D化したんだなあ……」であった。城やダンジョンなどのマップが3D化すること自体は、事前の報道ですでにわかっていたが、いざ自分で遊んでみると、前作までとは見た目が大きく変わっていたのでびっくりした。

特に驚いたのが、LまたはRボタンを利用して、自由自在に視点を変えられること(※場所によっては角度が制限され、変更不可能な所もある)。L、Rボタンを利用して、最初にマップが表示された状態では死角の位置にある扉や階段、宝箱などを探し出すのがとても楽しかった。主人公たちがマップ上を移動するスピードが、過去のシリーズ作品よりも速く、しかもナナメ方向にもスムーズに移動できるようになり、上下左右のカニ歩きだった初代「ドラクエ」の時代から、さらなる進化を遂げていたことにも驚かされた。

マップがより立体的なビジュアルに進化。L、Rボタンで視点を左右に変えることも可能になった

マップがより立体的なビジュアルに進化。L、Rボタンで視点を左右に変えることも可能になった

プラットフォームがPSになったことで、メディアが従来のROMカセットから2枚組のCD-ROMに変わり、セーブの際は教会を利用する基本ルールこそ同じだが、データは別売りのメモリーカードに記録されることも、これまた新鮮な体験だった(※あくまで「ドラクエ」シリーズに限った話である。念のため)。

CD-ROMになったおかげなのか、本作では各BGMが、まるで本物の楽器を演奏しているかのような迫力があったことでも、筆者は強烈なインパクトを受けた。旧スクウェアの「FF7」や「FF8」「FF9」ほどではなかったが、オープニングやアイラがダンスを披露するシーンなど、過去のシリーズでは存在しなかった3DCGによるムービーシーンが用意され「ついに『ドラクエ』にもムービーが使われるようになったのかあ……」と驚かされたことでも、本作は印象深い。

写真のオープニングをはじめ、3DCGによるムービーシーンも登場するようになった冒険心を大いにかき立てる「ふしぎの石板」システム。重たいストーリーの数々にもびっくり

写真のオープニングをはじめ、3DCGによるムービーシーンも登場するようになった冒険心を大いにかき立てる「ふしぎの石板」システム。重たいストーリーの数々にもびっくり

序盤は主人公とキーファの2人が、古代遺跡の謎を解きを明かすストーリーを中心に展開される。まだ幼さの残る主人公と、兄貴分のキーファが冒険する姿を見ていたら、筆者は小さい頃に近所の友人たちと野山を駆け回っていた思い出がよみがえり、遺跡の奥へ進むごとに「次はどんな場面になるのかな?」とワクワクが止まらなかった。

やがて謎の神殿への道を切り開くと、ここでは行く先々で発見した「ふしぎな石板」(のかけら)を持ち込み、点在する台座にすべての石板をはめ込んで一枚絵を完成させるたびに、新たなマップに進める仕組みであることが判明。以後「ふしぎな石板」を発見しては神殿に向かい、石板のパズルを完成させた瞬間にまばゆい光が放たれ、未知のマップに向かってワープするたびに、過去のシリーズ作品とはまったく異なる快感が得られた。

「ふしぎな石板」は各地に多数存在するが、前述したようにL、Rボタンで角度を変えなければ見えない位置にある宝箱などに隠されていることもあり、たとえ小さな洞窟や小屋でもしっかり探索しないと見逃してしまう。筆者も当時、最後の1ピースがなかなか見付らず、何日間も本編のストーリー進行がストップしたことをおぼろげに記憶している。

「ふしぎな石板」によってワープした未知のマップは、いずれも小さな島になっている。それぞれの島では、住民たちの生活がおびやかされる事件などが発生しているが、プレイしていて「何だか、重たい話が多いなあ……」との印象も率直に受けた。

例えば、最初にワープする島、ウッドパルナのふしぎの森で出会う女性戦士のマチルダは、すぐさま主人公たちのパーティに加わって絶大なサポートをしてくれる好人物だが、後に主人公と刃を向け合う衝撃のシーンが登場する。そのすぐ後に訪れるオルフィーの町では、魔物によって多くの人々が動物の姿に変えられており、こちらもなかなかショッキングな展開が待っている。

ほかにも、ダイアラックの町では「灰色の雨」が降って住人たちが石化し、聖風の谷で出会う族長セファーナは、族長でありながら、とある理由から自宅に引きこもるなど、過去の「ドラクエ」シリーズに比べてせつないストーリーが多いと思ったことでも本作は忘れ難い。

異様に嗅覚に優れるオルフィーの住人たち。そこには悲しい過去が……

異様に嗅覚に優れるオルフィーの住人たち。そこには悲しい過去が…… こちらはダイアラックの町。住人のほとんどが石像にされてしまっている

こちらはダイアラックの町。住人のほとんどが石像にされてしまっている 聖風の谷に住むセファーナ。族長でありながら、主人公が最初に谷を訪れたときは何と「引きこもり」状態であった

聖風の谷に住むセファーナ。族長でありながら、主人公が最初に谷を訪れたときは何と「引きこもり」状態であった

筆者は本作のプレイする前に、初代「ドラクエ」から「ドラクエVI」まで、全ナンバリングタイトルをエンディングまでプレイした経験を持っていたが、本作では敵のモンスターとのバトルに特に苦戦した思い出が残っている。

最初に困ったのが、ウッドパルナの次にワープできる島、エンゴウの村付近にある炎の山に出現するボス「炎の巨人」だった。巨体を浮かせて味方パーティを押しつぶし、全員に大ダメージを与える攻撃を頻発するので、ここで何度も全滅の憂き目にあった。

フォーリッシュでは、この地で何度も戦うことになる「からくり兵」と、その拠点に待ち構える親玉、マシンマスターがとにかく強かった。「からくり兵」は、1ターンでの2回連続攻撃と、味方全員がダメージを受ける「さみだれ剣」を繰り出し、あっという間にHPを削られてしまう。しかも、同時に2体も3体も出現するので、最初に戦ったときは手も足も出なかったように記憶している。

フォーリッシュに出現する強敵、からくり兵には何度も苦しめられた

フォーリッシュに出現する強敵、からくり兵には何度も苦しめられた

それぞれの島で、ボス敵を倒すなどの方法でストーリーを進めてから元の世界に戻ると、最初はエスタード島しか存在しなかったなかったのに、その周囲に未知のマップと同じ形状の島がどんどん増えていく。島が増えるたびに、各地で人助けができたことを実感するとともに、世界をメチャクチャにしたであろう悪の親玉の正体を知りたいなと思ったことも、本作を遊ぶうえでの大きなモチベーションにつながなった。

未知の島々でストーリーを進めるごとに、元の世界にも新たな島がどんどん増えていくのも楽しい登場人物のセリフが変化する演出に大感激。異色のキャラクター「ホンダラ」も忘れ難い存在に

未知の島々でストーリーを進めるごとに、元の世界にも新たな島がどんどん増えていくのも楽しい登場人物のセリフが変化する演出に大感激。異色のキャラクター「ホンダラ」も忘れ難い存在に

本作ではストーリーが進むごとに、同じ人物であってもセリフが何度も変わり、過去のシリーズ作品とは比較にならないほど会話のバリエーションが膨大になったことでも思い出深い。

セリフが変わるのは、主人公や味方パーティの家族などの主要人物だけでなく、名前すら設定されていない町の住人も変わる。マップ上を移動中は味方パーティ同士での会話も可能で、こちらも場所や状況によってセリフが変わり、時には冒険のヒントも得られるのが個人的にはとても面白かった。

ネタバレを避けるため詳しくは書かないが、本作では終盤で救いの神が復活したかと思いきや、そこから衝撃の展開が待ち受けていたことにも驚いたが、筆者はそれと同じかそれ以上に、登場人物たちのセリフが細かく変化するところが、今でも大のお気に入りである。

状況に応じて、各キャラクターのセリフがどんどん変わるのも本作の大きな見どころ

状況に応じて、各キャラクターのセリフがどんどん変わるのも本作の大きな見どころ 本作では、バトル中にも「はなす」コマンドが登場。こちらも敵との対戦歴などの条件によってセリフが変化する

本作では、バトル中にも「はなす」コマンドが登場。こちらも敵との対戦歴などの条件によってセリフが変化する

主人公の兄貴分で好奇心旺盛なキーファ王子、わがままな性格のマリベル、いかにも腕白そうなオオカミ少年のガボ、正義感の強いアイラ、時折下ネタを交え、本当に頼りになるのかと心配になる老雄メルビン。いずれも個性あふれる仲間たちだが、筆者にとって彼ら彼女らに匹敵するほど強烈なインパクトがあったのが、主人公のおじさんでグランエスタード城に住むホンダラだった。

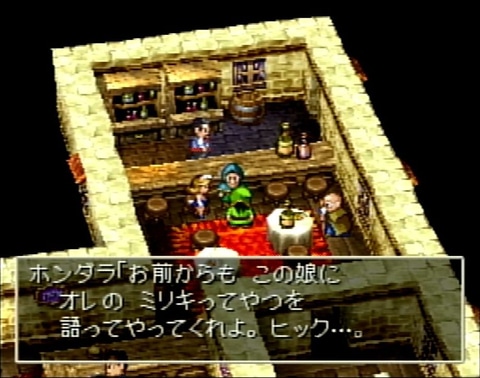

ほっかむり姿のホンダラは、まるで昭和時代の泥棒をほうふつとさせる風貌で、日が明るいうちからバーで酒をあおり、仕事もせずに自宅で昼寝をするぐうたら男。そんないかにも役立たずに見えるホンダラが、実は序盤からストーリーを進めるうえで、何度も重要な役割を果たすシーンが用意されているのも新鮮な体験だった。

RPGなど勧善懲悪な世界観のゲームにおいては、主人公とその家族と言えば、ルックスが良くて品行方正なのが当たり前という、筆者の手前勝手な常識を見事に打ち砕いたホンダラ。筆者の中では、主人公と味方パーティを除き、本作を語る際には今でも真っ先に思い付く人物である。

家賃を滞納し、日々飲んだくれるホンダラ。こんな人物が主人公のおじさんだとは……

家賃を滞納し、日々飲んだくれるホンダラ。こんな人物が主人公のおじさんだとは……

ダーマ神殿での転職をはじめ、カジノ、ちいさなメダル集めなど、過去のシリーズからおなじみのやり込み要素は本作でも引き続き楽しめる。中でも、本作の発売前から筆者が特に注目していたのが、シリーズ初登場となったモンスターパークと移民の町であった。

バトル終了後、低確率で起き上がるモンスターを捕まえると、以後モンスターパークに移り住み、サファリパークのように施設内で放し飼いにされる。捕まえたモンスターは、「ドラクエV」のように味方パーティに加えることができないのは残念だったが、シンプルなコレクションイベントとして楽しめた。最初は気付かなかったが、モンスターの種類によっては主人公と日本語での会話が可能で、それぞれの性格が何となくわかる演出も面白かった。

移民の町は、各地に点在するさまざまな理由で新天地を求める人々を勧誘することで、町がどんどん大きくなる。最初は「町」と呼べるような施設は何もないが、やがて貴重なアイテムが買える武器や防具屋までもがオープンする。また、筆者は数えるほどしか試さなかったが、移住した住民はメモリーカードを介して、ほかのプレイヤーが集めた住民と交換することが可能。まだインターネット接続が当たり前ではなかった当時にあっては画期的だったように思われる。

本作は、現在でもiOS、Android版が配信されているので、手軽に遊べるのが嬉しい。本作をまだ遊んだことがない人は、手強い「ふしぎな石板」の謎解きやモンスターとの手強いモンスターとのバトルなど、本作ならではの楽しさをぜひ体験してはいかがだろうか。

□Android版「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」のストアページ

□iOS版「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」のストアページ

(C)2000 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX All Rights Reserved.