国立精神・神経医療研究センターと東京都医学総合研究所は、思春期におけるオンラインゲームの不適切な利用がメンタルヘルスの不調につながると発表した。

「オンラインゲームの不適切利用」とメンタルヘルス不調リスクの因果関係を示す研究。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の成田瑞室長、東京都医学総合研究所 社会健康医学研究センターの西田淳志センター長、東京大学大学院医学系研究科の笠井清登教授ら研究チームによる研究成果。

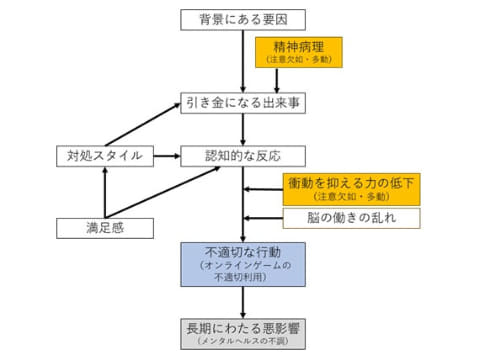

オンラインゲームの不適切な利用とは、「中断するといらいらする」「プレイ時間を減らすことができない」「嫌な気分のときにプレイする」「学業や人間関係に支障をきたす」「のめり込みを隠すために嘘をつく」などの状態を指すと定義。本研究ではこうした状態とメンタルヘルス不調の因果関係を推定できるデータ解析を行ない、思春期におけるオンラインゲームの不適切利用によって実際にメンタルヘルス不調のリスクが高まるかどうかを検証した。

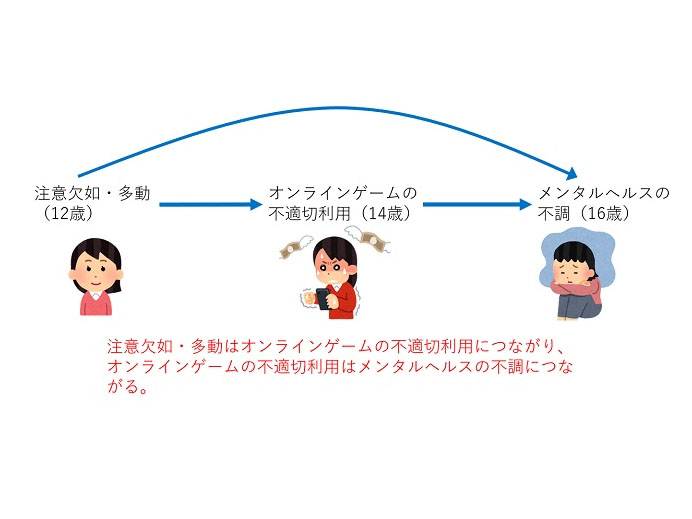

データの母集団は「東京ティーンコホート調査」に参加した児童3,171人。12歳/14歳/16歳の3時点で調査したデータを用いて、下記の仮説を検証した。

14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用と、16歳時点での抑うつ・不安・精神症・幸福度低下との関連12歳時点での注意欠如・多動と、14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用との関連14歳時点でのオンラインゲームの不適切利用が、12歳時点での注意欠如・多動と16歳時点での抑うつ・不安・精神症・幸福度低下との関連を媒介するか

仮説に対して因果推論の手法を用いた結果、「オンラインゲームの不適切利用が2年後のメンタルヘルス不調リスクを増加させること」「注意欠如・多動が2年後のオンラインゲームの不適切利用に関連していたこと」「注意欠如・多動とメンタルヘルス不調の関連のうち、12.3%~29.2%はオンラインゲームの不適切利用によって媒介されていたこと」が明らかになった。このうち不調リスクの増加幅は、抑うつが1.62倍、不安が1.98倍、精神症が1.72倍、幸福度低下が1.54倍に達する。

なおデータ分析にあたっては、年齢/性別/BMI/知能指数/親の年収/近隣環境などの影響を取り除くよう統計学的に調整したといい、また元々メンタルヘルスに不調があった人は除外している。

研究チームでは、本研究で示されたメンタルヘルス不調のリスクを認識しておくことで、適切な対策を採ることができる可能性があると述べている。具体的には、若者にオンラインゲームの不適切利用傾向が出てきた段階で適切なサポートを受けさせることによって、オンラインゲームから離れられるようにするなどの例を挙げた。こうした対策を採ることは、注意欠如や多動傾向を持っている人には特に重要だとしている。