AOKZOEのポータブルゲーミングPC「AOKZOE A1X」

AOKZOEのポータブルゲーミングPC「AOKZOE A1X」

AOKZOE(エーオーケー・ゾーイ)の最新ポータブルゲーミングPC「AOKZOE A1X」が7月10日より販売を開始した。代理店となる天空の公式ダイレクトストア「HIGH-BEAM AKIBA」の価格はRyzen 8840U/メモリ32GB/ストレージ1TB SSDモデルが15万8,000円、Ryzen AI 9 HX 370モデルが19万8,000円、メモリ64GB、ストレージ2TB SSDが23万8,000円となっており、いずれも在庫は潤沢で購入が可能だ。

本体サイズは約285×125×21mmで、液晶ディスプレイは8型/1,920×1,200ドット、ネイティブランドスケープで最大120HzのVRR(可変リフレッシュレート)に対応。バッテリ容量は大きめの72.7Whとなっており、持ち出して使う事を意識したサイズ感となっている。

今回はRyzen AI 9 HX 370搭載、メモリ容量32GB、SSD容量1TBモデルをお借りしたので、そのパフォーマンスや使い勝手についてチェックしていきたい。

オーソドックスな作りながら7型サイズと同等の本体サイズ

形状はオーソドックスなポータブルゲーム機のスタイルで、ディスプレイ周辺は狭ベゼルで上下の隙間はかなり狭くなっており、8型ディスプレイを搭載しながらも本体サイズの大型化を抑えた作り。本体両側にはホール方式を採用したアナログスティックと十字キー、A/B/X/Yボタンなどを備える。重量は実測で約744g。

右側下部にはソフトウェアキーボード専用ボタンと管理ソフト「OneXConsole」の呼び出しボタンを備えており、ワンタッチで管理ソフトが起動できる。前面の下部両側面にはRGBライトを内蔵し、管理ソフトで20種類のカラーモードから選択が可能だ。

冷却は背面吸気、天面排気の仕組みで内部にはトリプル純銅ヒートパイプを備えて冷却効率をを高める。背面下部には無段階調整が可能なキックスタンドを搭載するので、テーブルなどに置いて使いやすい。

スピーカーは本体前面の両端下部に備え、デジタルマイクも内蔵するのでヘッドセットなどなしで音声チャットなどが利用できる。無線LANはWi-Fi 6Eに対応。

そのほかのインターフェイスは天面部にはUSB 3.2 Gen 2、USB4、3.5㎜音声入出力、音量ボタン、電源ボタンを備え、底面部にはUSB4、外付けGPUなどに対応するOCuLink端子、microSDカードスロットを備える。上下に給電対応のUSB Type-Cを備えるのは嬉しいポイントと言える。USB PD 100W出力対応のGaN急速充電アダプタやUSB Type-Cケーブルが付属する。

本体のTDPはデフォルトが15W、最小4W~最大30Wまで自在にコントロールが可能。バッテリの劣化を防ぐ機能として、電源接続時にバッテリを充電せずに利用できる「バイパス充電」をサポートする。これらは「OneXConsole」のクイックメニューから設定が変更できる。

なお、バイパス給電モードを「常に有効」にしていると、バッテリが充電されなくなるため、いざ持ち運ぼうとした時に充電されていないといった事態に陥る場合がある。個人的なオススメは「スリープ時とシャットダウン時に無効」にしておいて、充電したい時は電源をオフにする運用にする設定だ。

また、ジャイロスコープをマウスモードにすると、傾き検知のセンサーを利用することで、本体の傾き操作でマウスカーソルが動くようになる。普段のゲームプレイ時にジャイロスコープを使わない人たちでも、ジャイロスコープを活用できるのはありがたい。

管理ソフト「OneXConsole」で充電周りの設定が簡単に変更できるほか、TDP設定もワンタッチで簡単に調整が可能だ

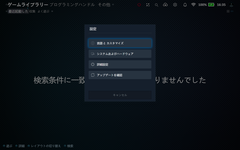

管理ソフト「OneXConsole」で充電周りの設定が簡単に変更できるほか、TDP設定もワンタッチで簡単に調整が可能だ さらに詳細な設定を行なう場合は下部のアイコン操作で詳細設定が可能な画面に遷移できる

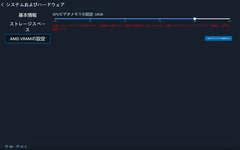

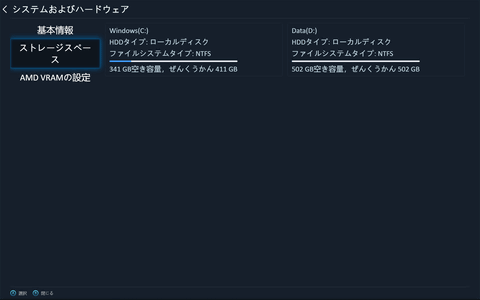

さらに詳細な設定を行なう場合は下部のアイコン操作で詳細設定が可能な画面に遷移できる VRAM設定を変更するには「システムおよびハードウェア」の「AMD VRAMの設定」変更で行なえる

VRAM設定を変更するには「システムおよびハードウェア」の「AMD VRAMの設定」変更で行なえる 各種設定をまとめてプリセットで設定して保存、呼び出しも行なえる

各種設定をまとめてプリセットで設定して保存、呼び出しも行なえる

サイズについては、筆者所有の「STEAM Deck」やASUS「ROG Ally(初代)」などと並べて比較してみたが、横幅についてはこれら2製品とほとんど変わらないサイズ感となっている。ディスプレイサイズでは1型の差があるのにも関わらず、狭ベゼルにより、上下のエリアがかなり狭くなっているほか、両側面のコントローラエリアがかなり圧縮されているからだ。そのため、手に持ってゲームなどをプレイしていると、コンパクトなのに画面が大きいため、ゲーム画面が強調され、より没入感が高まるような印象を覚えた。

「STEAM Deck」(上)とのサイズ比較では、わずかにAOKZOE A1Xの方が小さいが、ディスプレイ部を見るとAOKZOE A1Xの方が圧倒的に大きいのが分かる

「STEAM Deck」(上)とのサイズ比較では、わずかにAOKZOE A1Xの方が小さいが、ディスプレイ部を見るとAOKZOE A1Xの方が圧倒的に大きいのが分かる 「ASUS ROG Ally」と比較したところ。さすがにROG Allyよりは大きいが、幅の違いがあまりないようにも見えるのが面白いところ

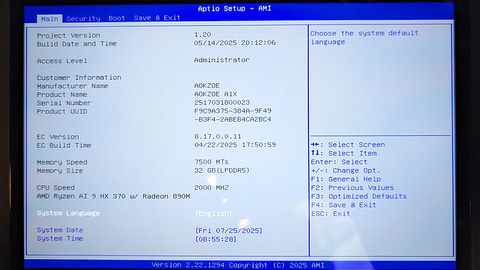

「ASUS ROG Ally」と比較したところ。さすがにROG Allyよりは大きいが、幅の違いがあまりないようにも見えるのが面白いところ 余談だが、AOKZOE A1Xにはクイック復元機能があり、簡単にシステムが初期化できる点も非常にありがたいのだが、この時のメニューからBIOS画面を開くことも可能だ。今回検証前にTDPの上限を上げられる設定がないか確認してみたが、ハードウェア周りの設定項目はほぼなしだった新世代CPU/GPUで高い性能を発揮

余談だが、AOKZOE A1Xにはクイック復元機能があり、簡単にシステムが初期化できる点も非常にありがたいのだが、この時のメニューからBIOS画面を開くことも可能だ。今回検証前にTDPの上限を上げられる設定がないか確認してみたが、ハードウェア周りの設定項目はほぼなしだった新世代CPU/GPUで高い性能を発揮

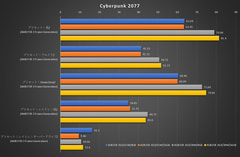

ここからは各種ベンチマークソフトでパフォーマンスをチェックしていく。比較対象としては、筆者手持ちの「ASUS ROG Ally」(2023年夏発売)、同じCPUを搭載する「AYANEO 3」のTDP 35W駆動時のデータ、「AOKZOE A1X」のデータとしては最大TDPの30WとデフォルトTDP 15W設定時の2種類で比較した。いずれもVRAM設定は8GBに設定してベンチマークを実行している。

ベンチマークで使用したのは「PCMark 10」、「3DMark」、「Cinebench R23」、「ファイナルファンタジーXIV 黄金のレガシーベンチマーク」、「Cyberpunk 2077」。加えてファイナルファンタジーXIVベンチマークをループ実行させて、バッテリ駆動時間のチェックも行なった。

いずれのテストも傾向としては、TDP30Wで駆動させたAOKZOE A1Xが高スコアを叩き出し、次いでTDP 35W動作のAYANEO 3という流れになっており、どちらも同じ最新CPUのRyzen AI 9 HX370を搭載していながらも、TDPが5W低いAOKZOE A1Xの方が誤差範囲ながらわずかにパフォーマンスが高い結果となった。

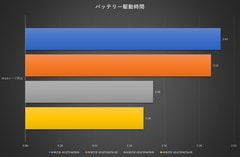

バッテリ駆動時間については、TDP15W設定のAOKZOE A1Xが2時間46分とバッテリ容量の増加が如実に駆動時間として目に見える形で示される結果となった。TDP30W駆動時であっても2時間近く動作しており、これまで以上にバッテリ駆動時であっても高TDP設定で利用できるようになった印象だ。

ゲームの動作については、Cyberpunk 2077ベンチマークにおいてプリセットの「低」、「ウルトラ」、「Steam Deck」、「レイトレーシング:低」、「レイトレーシング:オーバードライブ」の5種類の設定において、デフォルトではオフになっていた「Frame Generation」の設定を有効にした状態に変更して測定した。

ここではAOKZOE A1XよりもTDP 35W設定のAYANEO 3がわずかに高いパフォーマンスを見せており、高TDP設定の面目躍如といったところ。また、TDP 15W設定であっても、TDP 25W設定のROG Allyに迫るパフォーマンスを見せており、電車での移動中などなら十分に快適なゲームプレイが楽しめる印象だ。いずれにせよ「Frame Generation」の機能はフレームレートの向上に威力を発揮するので、設定が有効にできるタイトルでは積極的に使っていくことで、より快適にゲームが楽しめるだろう。

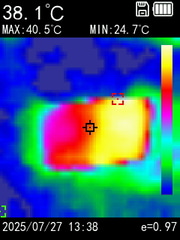

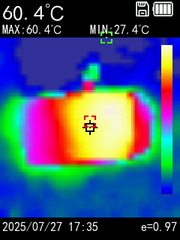

発熱量をチェックしたところ、TDP 15W駆動時は最大40℃前後となった

発熱量をチェックしたところ、TDP 15W駆動時は最大40℃前後となった TD P30W駆動時の最大温度は60.4℃で、排気口周辺が最も高音となる

TD P30W駆動時の最大温度は60.4℃で、排気口周辺が最も高音となる

そのほか、今回はせっかくメインメモリが32GBと大容量なため、VRAMを16GBに設定した場合のパフォーマンスも並行してチェックした。この場合、メインメモリは16GB、VRAM 16GBとなるため、ゲームのパフォーマンスについてはわずかながら性能が向上する一方で、PCMarkなどゲーム以外の作業効率についてはわずかながらVRAM 8GB設定の方が高くなるという結果となった。

ただ、同じゲームであっても「Cyberpunk 2077」実行時の結果においては、レイトレーシングを有効にしたプリセットの場合、VRAM 8GB/メインメモリ24GB設定の方がパフォーマンスがわずかながら高くなる傾向にあった。またバッテリ駆動時間についてもVRAM容量を落とした方がわずかに長持ちするという結果となっており、いずれも劇的な変化というわけではなく、誤差レベルの違いではあるが、運用時の参考になれば幸いだ。

VRAM容量設定を8GB、16GBでそれぞれ「Cyberpunk 2077」のベンチマークを実行した結果。レイトレーシングなしの場合は、VRAM容量16GBの方が高フレームレートとなった反面、レイトレーシングを有効にした場合はVRAM8GB設定の方がスコアがよい傾向となった

VRAM容量設定を8GB、16GBでそれぞれ「Cyberpunk 2077」のベンチマークを実行した結果。レイトレーシングなしの場合は、VRAM容量16GBの方が高フレームレートとなった反面、レイトレーシングを有効にした場合はVRAM8GB設定の方がスコアがよい傾向となった バッテリ駆動時間も誤差レベルながら、VRAM容量8GB設定の方が長持ちする傾向となっていたコスパも良く堅実な作りのポータブルゲーミングPC

バッテリ駆動時間も誤差レベルながら、VRAM容量8GB設定の方が長持ちする傾向となっていたコスパも良く堅実な作りのポータブルゲーミングPC

以上、「AOKZOE A1X」のパフォーマンスや使い勝手について簡単にチェックした。ぱっと見で特殊な形状や凝ったギミックがあるわけではないが、8型ディスプレイを搭載していながら、7型ディスプレイ採用製品と比べて遜色のないコンパクトサイズにまとめたり、バッテリ容量を増加することで、持続時間を増やすなど、堅実なアップグレードを果たした製品に仕上がっているという印象を受けた。

1点だけちょっと気になったのは、管理ソフト「OneXConsole」の日本語で、各所にややユニークな表現が見受けられた。たとえばストレージ情報の表示画面では「全空間」が「ぜんくうかん」と平仮名表記になっているなど、蛍光の緑色のクールなデザインからいきなりの日本語表記はかわいいと言えばかわいいが、クールなイメージが崩壊してしまう。この辺りは表示言語の監修をきっちりやっておく方が安心感につながると感じた。

価格面でも他社製品などと比べてかなり安く抑えられているなど、実用的に使えるポータブルゲーミングPCとして、「AOKZOE A1X」は幅広い層におススメできる1台と言えるだろう。

ストレージ容量の項目を確認すると、「ぜんくうかん」というちょっとかわいい平仮名表記が確認できる。カタカナはいいとしてこういうシステム周りの表記で平仮名が出てくると拍子抜けしてしまう

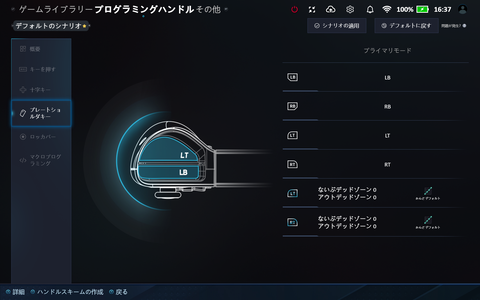

ストレージ容量の項目を確認すると、「ぜんくうかん」というちょっとかわいい平仮名表記が確認できる。カタカナはいいとしてこういうシステム周りの表記で平仮名が出てくると拍子抜けしてしまう ジョイスティックのLT/RTトリガーの調整画面。「ないぶデッドゾーン」は意味その物はすぐに理解できるのだが、何とも言えない違和感を感じる

ジョイスティックのLT/RTトリガーの調整画面。「ないぶデッドゾーン」は意味その物はすぐに理解できるのだが、何とも言えない違和感を感じる