MSIのTitan 18 HX AI A2XWをレビュー、CPUだけで最大250Wに衝撃

CPUパッケージ温度はとてつもなく高い

ここまで2年前の16型ゲーミングノートPCであるRazer Blade 16 (2023)との対比を軸に、Arrow Lake-HXを搭載したTitan 18 HXの性能を検証してきた。CPUのマルチスレッド性能は2年でほぼ倍になったと断言はできないが、そう思わせるデータ(CINEBENCH 2024やHandBrakeなど)が観測できた。

しかし、Core Ultra 9 285HXが2世代前のフラッグシップCPUの2倍以上の性能を発揮した理由の1つは、Titan 18 HXのMTPが220WというノートPCではほぼ聞かない高設定になっていることは明らかだ。そこで、最後に、HandBrakeでエンコード(Super HQ 1080p30 Surround)した際に、Core Ultra 9 285HXがどんな挙動をしているのか、HWiNFO Proを利用して追跡してみたい。

エンコード処理におけるCPUクロックの推移

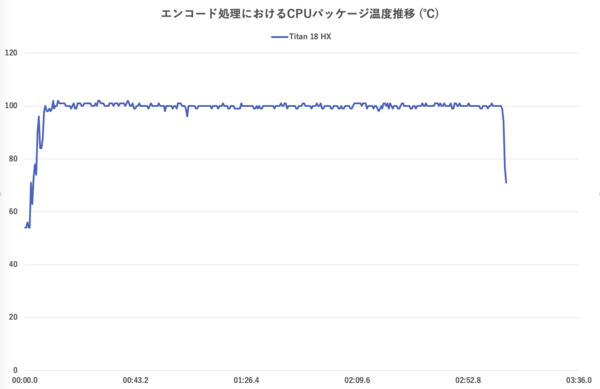

エンコード処理におけるCPUパッケージ温度の推移

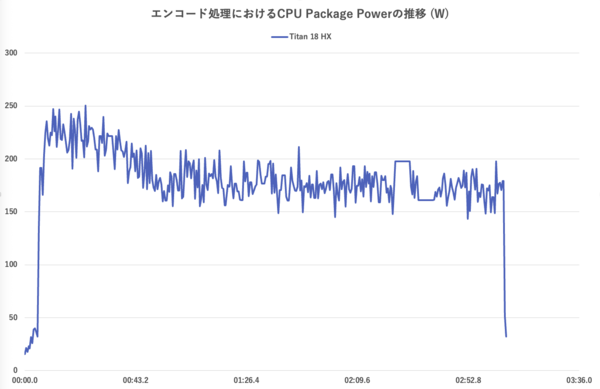

エンコード処理におけるCPU Package Powerの推移

まずCPUのクロックは処理開始のすぐあとで4.7GHz程度まで上昇するが、それ以降は熱や電力制限がかかることで徐々に低下していき、最終的に4.2GHzあたりで安定する。クロックが上がるのは最初だけで、あとは下がるという挙動は特に目新しいものではないが、CPUパッケージ温度が処理開始から10秒を待たずに90度のラインを超えたことは驚きだ。

冷却に制約があることは承知しているが、あの大きさのボディーでも全力運転に近いCore Ultra 9 285HXを十分に冷やすことは並大抵の仕事ではないようだ。CPUパッケージ温度は96度あたりで頭打ちになってしまうが、コアごとの温度を見ると、一瞬103度まで上がるコアもあるなど、なかなかにスリリングな運転をしている。

CPU Package Powerの推移にも驚いた。エンコード時間は3分程度だが、その中でCPU Package Powerは最大250W、3分の平均でも180W弱に到達(Core Ultra 9 285HXの典型的な設計下でのMTPが160Wであったことを思い出してほしい)。エンコード中にファンが轟音を立てるが、短時間とはいえ250Wに到達するような電力が消費されているのだから、当たり前である。

まとめ:現実は厳しいがロマンはある

以上でTitan 18 HXの検証は終了である。18型ディスプレーの美しさ、キーボードの打鍵感の良さに加え、CPUもGPUも現時点における最強のものを揃え、まさにゲーミングノートPCのためのドリームチームといった製品である。

2年前のCore i9-13950HXを搭載したノートPCにマルチスレッドテストでダブルスコアーという点は衝撃的だった。だが、その理由はTITAN 18 HXが巨大ボディーというアドバンテージを最大限に活かし、CPUにごく短時間ではあるが250W近い電力を流しているからである。

重量級PCゲームはもとより、映像編集やAIなども快適にこなすための究極のノートPCだと言えなくもないが、レンガのようなACアダプターがほぼ必須であったり、熱風が排気口から轟音を立てて吹き出すといったマイナス面も目立っていた。

とはいえ、スペックや電力設定からあふれるロマンと、「ノートPCもついにCPUだけで250W消費する時代になったか……」という感慨に浸ることのできるPCであった。