Nintendo Switch 2が発売されて約1ヶ月。まだまだ希望者すべてに行き渡ってるとはまだまだ言えない状況ではあるが、すでに手にした人たちからは進化した性能に対する高い評価が聞こえてくる。

そしてSwitch2を購入した、あるいはこれから購入するという方にとって、次に考えることはゲーミングモニターの導入ではないだろうか。

Switch2ではグラフィックスの処理能力が大幅に向上していることに加え、本体の液晶にHDR(High Dynamic Range/ハイダイナミックレンジ)対応の8.0インチAMOLED(有機EL)フルHD(1,920×1,080)を搭載しているだけでなく、さらにTVモードの出力もその進化が反映されたものとなっているからだ。

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

TVモードでもフルHD60Hzまでしか対応していなかったSwitchに対し、Switch2のTVモードではHDRに対応しているうえ、4K(3,840×2,160)60Hzでの出力が可能になった。さらに、フルHD(1,980×1,080)とWQHD(2,560×1,440)においては120Hzでの出力が可能になっている。

家のテレビにつないで大画面でゲームを楽しむ、というのはもちろんありだが、ゲーム機として先鋭化した部分をきっちり楽しみたいなら、ゲーミングモニターを導入してみるのがいいだろう。

今回紹介するMSIの「MAG 242C」は、初めてゲーミングモニターを導入するという方にオススメの製品となっている。理由は、価格と最大リフレッシュレートの高さ。記事執筆時点の市場価格は2万円前後であり、ゲーミングモニターの中でも安価な部類に入る。また、フルHD/180Hz対応のため、Switch2の120Hz出力を最大限活かせる。

本稿では改めて、Switch2の購入をきっかけにゲーミングモニターデビューをしたい! という方に向け、そのポイントと「MAG 242C」の使い心地をご紹介したい。

最初の1台、何を基準にどう選ぶ?

まずはゲーミングモニターそのものについて改めて説明しておきたい。モニターは、画面のサイズ、パネルの種類、解像度、持っている機能や性能と、ゲーミングモニターを選択する際の要素は多岐に渡る。

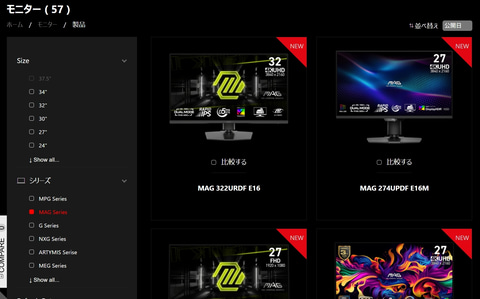

MSI公式サイトより。モニターの種類は大きさや機能の組み合わせによって多岐に渡る

MSI公式サイトより。モニターの種類は大きさや機能の組み合わせによって多岐に渡る

まずは画面のサイズについて。

家庭用テレビなら、その迫力を考えて可能な限り大きい画面のものを、という考え方があるが、ゲーミングモニターではそうはならない。確かに大きな画面のほうが迫力のある映像が楽しめる一方、たとえば「エーペックスレジェンズ」などのFPSのような高速の対戦ゲームでは、画面の端々まで視線を行き渡らせる必要がある。あまり大きな画面では視線の移動が大きくなってしまうため、都合が悪いのだ。

たとえばeスポーツの大会などを見れば、たいていの場合、選手がプレイする環境として24インチ程度のモニターが用意されているのがわかると思う。数を揃える必要や設置スペースといった理由も少しはあるかとは思うが、基本的にはほとんど首を動かすことがなく、画面全体を視野に収めることができる大きさであることが重要だ。

もちろん、画面が大きいほど価格は上がる。価格という面からも、ゲーミングモニター入門用として考えるならば、24インチ程度は適したサイズ感だと言えるだろう。

次に、パネルの種類というものがある。ゲーミングモニターは、大きく分けて液晶パネルが使われているものと、有機ELパネルが使われているものの2種類がある。有機ELパネルは応答速度、色の正確性、視野角など、さまざまな点で液晶より優れた性能を持つが、一方でコストが高めで、製品の価格帯は一気に上がり、あっさり10万円近くなることもある。入門機としてのコストパフォーマンスを考えると、ここは液晶パネルという選択がいいだろう。

さらに液晶パネルを詳しく見ていくとTN、VA、IPSと、大きく分けて3つの方式が存在する。それぞれにコスト、発色、見る角度によっての色の変化を表す視野角の広さ、主には応答速度などの点で違いがある。

TN方式

・応答速度が速くて安価でゲーミングモニター向き。

・色の正確性は今ひとつ。

・見る角度によって色の変化が大きい(視野角が狭い)。

IPS方式

・色の再現性が高く、より正確な色が表現できる。

・視野角が広い。

・価格は高め。

VA方式

・黒の表現に長けていて暗所の表現が得意。

・コントラストが良好だが、応答速度はやや遅め。

・視野角の広さ、色の正確性、価格についてはIPSとTNの中間くらい。

【液晶パネルの方式ごとの特徴】特徴IPS方式VA方式TN方式色の正確性◎◯△視野角の広さ◎◯×コントラスト比△◎△応答速度◯△◎価格高い普通安い得意な用途写真や動画の編集など映画鑑賞対戦ゲーム

各方式ともども、欠点を補い、長所を伸ばすべく、液晶パネルの製造技術は日々進化している。上述の特徴は今や絶対的なものではなく、「そういう傾向がある」という程度に考えておいて欲しい。

次に解像度だが、ここで留意すべきは、Switch2のTVモードの性能だ。上述のようにSwitch2ではWQHDとフルHDにおいて120Hzというリフレッシュレートで映像を出力できる。製品としては4K解像度のパネルを採用し、120Hzを超えるリフレッシュレートに対応したゲーミングモニターもあるが、最低でも5万円以上、機能の充実した製品ともなると10万円近くはかかる。

もちろん思い切ってそちらを買うのはありだが、「最初の一歩でそこまで出せないよ」という場合は、高いリフレッシュレートを確保しつつも、コストが安いフルHD解像度ならより手が届きやすい。

また、Switch2では人間の目が現実世界の風景をとらえるときのように、明るいところが白飛びせず、暗いところが黒く潰れないようにする「HDR機能」を使った表示が可能になった。モニター側でも、こちらに対応していることが重要なポイントと言える。

以上のことから、Switch2を念頭に置いたゲーミングモニターの入門として最適な製品は、VAかTN方式の液晶パネルを搭載した24インチ フルHDの製品で、120Hzを超えるリフレッシュレートとHDRに対応したもの、ということになる。「MAG 242C」は、まさにそんな条件にぴったりと合うモニターだ。

MSIの「MAG 242C」。24インチフルHDでリフレッシュレートは180Hzまで対応。湾曲したVA方式の液晶パネルを採用したゲーミングモニター求められるスペックからのおすすめの1台「MAG 242C」

MSIの「MAG 242C」。24インチフルHDでリフレッシュレートは180Hzまで対応。湾曲したVA方式の液晶パネルを採用したゲーミングモニター求められるスペックからのおすすめの1台「MAG 242C」

では、より具体的に「MAG 242C」を見ていきたい。まずは製品スペックからだ。

【MSI「MAG 242C」のスペック】パネルサイズ23.6インチアスペクト比16:9最大解像度フルHD(1,920 × 1,080)リフレッシュレート180Hz応答速度1ms(MPRT)パネル種類VA表面タイプノングレア画素ピッチ (H × V)0.27156 × 0.27156(mm)色域sRGBカバー率:98.43%DCI-P3カバー率:91.53%最大表示色約10億7,300万色視野角178°(H) / 178°(V)パネル表面曲率1,500R輝度300コントラスト比3,000:1消費電力使用時 17W / スタンバイ時 0.5W入出力端子HDMI 2.0b ×1DisplayPort 1.2a ×1ヘッドホン出力 ×1本体サイズ(W × D × H )約539 × 221 × 395(mm)本体重量約3kg電源タイプ電源内蔵型電源入力100 ~ 240V、50 / 60Hz走査周波数98.496 ~ 392.4 KHz(H) / 48 ~ 180 Hz(V)上下角度調節(チルト)-5° ~ 20°高さ調節-左右角度調整(スイベル)-画面回転(ピボット)-映像端子:最大解像度 / リフレッシュレートDP:1,920 × 1,080 / 180HzHDMI:1,920 × 1,080 / 180Hz製品梱包サイズ(W × D × H)657 × 192 × 536(mm)製品梱包重量約6kg付属品HDMIケーブル ×1電源ケーブル ×1クイックスタートガイド ×1対応機能アンチフリッカー、アンチモーションブラー、ナイトビジョン、ブルーライトカット、AIビジョン、Adaptive-Sync、HDR、VESA100

サイズはフルHD表示が可能なVA方式の23.6インチ。リフレッシュレートは180Hzまで対応し、応答速度は現代の標準にしてほぼ最速の1ms(MPRT)。Switch2が本体に同梱されたケーブルで接続できるHDMI端子のほか、近年のゲーミングPCでほぼ標準となっているDisplayPort端子も装備。前項で述べた選択のポイントを一通りカバーしているのがわかるかと思う。

「MAG 242C」で特筆すべきは湾曲パネルを採用しているという点だろう。スペック表には曲率が1500Rとあるが、これは半径1500mm(1.5m)の円と同じ曲率という意味。数字が小さくなるほど曲がりはキツくなる。湾曲モニターには1000Rといったものも見受けられるが、それに比べれば曲率は緩めだ。

人は画面端を見るときには顔を平行移動させるわけではなく、首を動かして視線を左右に振る。画面と顔が比較的近い状況で使用するゲーミングモニターの場合、湾曲した液晶では中央と画面端とで目からの距離が等距離に近くなるため、見やすさが向上すると同時に、没入感も高まるメリットもある。こうした低価格の製品でも湾曲したタイプが選べるようになってきたのは、喜ばしいことと言えるだろう。

モニター背面

モニター背面 斜めから。湾曲したモニターが特徴だ意外と重要な「備考」欄に注目

斜めから。湾曲したモニターが特徴だ意外と重要な「備考」欄に注目

HDRへの対応についてもそうだが、上述のスペックシートでは備考欄がけっこう重要な意味を持っている。

乱暴な言い方をすれば、液晶パネルとはバックライトの前に格子状の液晶シャッターがたくさん並んだような構造をしている。そのシャッターひとつひとつを閉じたり開いたりすることでバックパネルの光の通過させたり遮ったりして映像を表示するわけだ。

この液晶シャッターの開閉には多少の時間がかかる。これがいわゆる液晶モニターにおける応答速度(操作入力してから実際にキャラクターなどが動き出すまでの速度)というスペックにつながるわけだが、こうした構造のため、黎明期の液晶テレビや液晶モニターは、たとえばスポーツ中継やゲーム画面など、動きの激しい映像を表示する際にブレたり残像が残ったように見えたりといった問題が見られた。

現代の液晶パネルはこの問題を技術的にかなり克服している。「MAG 242C」の場合、応答速度は前述のように1ms(MPRT)という値。MPRTは「Moving Picture Response Time」の略で、動画が切り替わる際にどれくらいの時間見えているかを指している。つまり、動画のブレや残像感の少なさを意味している数字だ。

応答速度は1ms

応答速度は1ms

また「MAG 242C」の場合、ゲーミングモニターとして動きの激しい映像を綺麗に映し出すためのさまざまな機能が搭載されている。そうした機能が書き込まれているのが備考欄だ。

まずはアンチフリッカー。これはリフレッシュレートの高い映像を表示しているときに起こるチラつきを抑制する機能だ。アンチモーションブラーは、高速に動く映像がぶれて見えることを防ぐ。

Adaptive-Syncは、Switch2で言うところの「VRR(Variable Refresh Rate/可変リフレッシュレート)」に相当する。これはモニター側と映像を出力するGPUとでリフレッシュレートを同期させることで、画面が乱れたり(ティアリング)、ガクガクとコマ落ちしたように見えたり(スタッタリング)といったことを防ぐ技術となっている。

Switch2はVRRに対応していることが謳われているが、実はこれは本体の液晶モニターのみの話で、現状においてTVモードでは非対応となっている。PlayStation 5がそうだったように、今後対応する可能性があること、さらにゲーミングPCや他のゲーム機での利用なども考えれば、この機能があるに越したことはない。

このほか、暗いシーンで黒く潰れさせず、視認性を向上させる「ナイトビジョン」、映像のシーンに合わせて明るさ、コントラスト、彩度を見やすいよう自動的に最適化させる「AIビジョン」といった機能もある。要は画面をより見えやすくしてくれる機能だが、HDRオンの場合は「ナイトビジョン」や「AIビジョン」は使えないため、HDR対応のSwitch2用ソフトを遊ぶ場合はそこまで気にしなくて良さそうだ。もしHDR非対応のソフトを遊ぶ場合は、試してみるといいだろう。

ゲーミングモニターとしての基本的な機能は備わっている「MAG 242C」のその他の外観などを紹介

ゲーミングモニターとしての基本的な機能は備わっている「MAG 242C」のその他の外観などを紹介

続いて、「MAG 242C」のその他の外観を見ていく。

まずはスタンド部分。「MAG 242C」のスタンドは、2つのパーツを組み合わせ、背面下部の穴に差し込むシンプルな構造だ。下方向に-5°、上方向に20°のチルトができる。背面中央にはVESA100に対応したネジ穴が開いているので、別のスタンドやモニターアームを使うのもありだ。

スペック表にある通り、入力はHDMI 2.0bが1、DisplayPort 1.2aが1。どちらもフルHDで180Hzの入力に対応している。それらの隣にあるのはヘッドフォン端子。「MAG 242C」はスピーカーを搭載していないので、Switch2本体を接続しただけでは音が出ない。このヘッドフォン端子からスピーカーアンプやヘッドフォンを接続するといいだろう。

専用のスタンドは本体下部中央に差し込む。スタンドを挟み、向かって左側に入力端子2つとヘッドフォン端子、反対側に電源ジャックがある。電源はACアダプター形式ではなく、電源コードを本体に直接差し込む方式。邪魔なアダプターがないのがいい

専用のスタンドは本体下部中央に差し込む。スタンドを挟み、向かって左側に入力端子2つとヘッドフォン端子、反対側に電源ジャックがある。電源はACアダプター形式ではなく、電源コードを本体に直接差し込む方式。邪魔なアダプターがないのがいい

MSIのゲーミングモニターには、Naviキーと呼ばれる赤く小さなジョイスティックが背面左下部に装備されていて、各種設定の変更などはこれを使って行う。筆者が自宅で使っている同社の製品「MAG 274QRF QD E2」はこのNaviキーが電源スイッチを兼ねているのだが、「MAG 242C」ではNaviキーの下に独立した電源ボタンが用意されている。

スペック表やMSIの製品ページには特に記述はないのだが、本機には設定した時間が経過したことを知らせる「アラームクロック」や、画面の中央にさまざまな形のクロスヘア(照準)を表示する「ゲームアシスタンス」といった機能が搭載されている。Naviキーを利用してOSDを開けば、画質調整や搭載されている各機能のオン・オフといったことのほか、こうした機能へもアクセスすることができる。

各種操作のレスポンスはとてもよいが、機能が多いだけにメニュー項目は多く、また特定の機能をオンにすると、付随してほかの機能がオフになるといった相関もある。すべての機能を使いこなすには、製品ページのサポートメニューからマニュアルのPDFをダウンロードしておくことをオススメする。

背面にある赤いボタンのようなものがNaviキーだ「MAG 242C」で「マリオカート ワールド」「ひみつ展」を遊ぶ

背面にある赤いボタンのようなものがNaviキーだ「MAG 242C」で「マリオカート ワールド」「ひみつ展」を遊ぶ

次に、「MAG 242C」にNintendo Swich 2を接続して、「マリオカート ワールド」と「Nintendo Switch 2のひみつ展」を実際にプレイしてみた。

「マリオカート ワールド」は、レースゲーム「マリオカート」シリーズの最新作。Switch2専用タイトルとなって、映像がよりダイナミックになった。Switchに比べてSwitch2は本体の液晶スクリーンも大きくなったが、やはりテレビモードで液晶モニターやテレビに映して遊ぶときの迫力には敵わない。

一方の「Nintendo Switch 2のひみつ展」は、Switch2のハードウェア的な構造やその機能、設計の工夫などを遊びながら学ぶタイトル。巨大なSwitch2を歩き回ってその“ひみつ”を探していくという内容だ。Switch2はフルHDで120fpsに対応すると上記で書いたものの、6月時点では、120fpsを体感できるタイトルは「Nintendo Switch 2のひみつ展」のみ。その中でも、さらに一部のデモだけで体験できる。なお、「マリオカート ワールド」は60fpsで動作した。

今後発売するタイトルのなかでは、2025年発売のSwitch2版「メトロイドプライム4 ビヨンド」のTVモードはフルHD/120fpsに対応するということなので、こちらも期待したい。

「マリオカート ワールド」

「マリオカート ワールド」 「Nintendo Switch 2のひみつ展」

「Nintendo Switch 2のひみつ展」

さて、「MAG 242C」で「マリオカート ワールド」を遊んでみて思ったのは、湾曲した液晶パネルの効能だ。画面端が見やすく、また、言われているように没入感を得られやすいと感じた。

より高い没入感を得るためには、画面と目の距離、それにモニターの角度がわりと重要だ。なるべくモニターの正面に顔がくるようにすることと、視界のなかをモニターが占める割合を工夫すると、より迫力が出る。いい位置に目線を合わせると、疾走中の景色が若干とはいえ手前に流れるようになる。レースとしての体験の質が、そこでグンと向上するような感覚だ。

発色等に関して言えば、一般的なIPSパネルの液晶モニターに比べると若干、色の乗りが淡く感じることもあるが、発色はかなり自然で鮮やかさもある。本作は全体的にカラフルな色合いが多いため、コントラストが強調されるHDRの良さがよく出るように感じた。1人でグッとのめり込んでプレイするなら、「MAG 242C」の形状や機能がよく活きる。

このくらいの距離感で、目線をモニターの正面に合わせるようにすると、レースの迫力をより良く感じられる。没入度合いは確かに変わる

このくらいの距離感で、目線をモニターの正面に合わせるようにすると、レースの迫力をより良く感じられる。没入度合いは確かに変わる HDR対応の美しい画面もポイントだ

HDR対応の美しい画面もポイントだ

続いて、「Nintendo Switch 2のひみつ展」。各所にクイズやミニゲームが用意されていて、990円という価格のわりにとても遊び応えがある。何よりSwitch2のスゴさを微に入り細に入り、ときにこれまでのSwitchと比較しながら知ることができて嬉しい。

今回ぜひ試したかったのが、本作でプレイできるデモの1つ「フレームレートクイズ」だ。クイズは「フレームレートクイズ 120fps見極め」と「フレームレートクイズ2 微妙なfpsを見極め」の2つの難度があり、画面内を動くボールなどの動きを見て、それが120fpsか否か、あるいはどれくらいのfpsかを見極めるものとなっている。

要は120fpsの世界を、それ以下のフレームレートと比較しながら確認したり試したりできる、というデモだ。初めて見るという場合は特に、「120fpsの見え方はこうも違うのか」という驚きを感じるはず。「ひみつ展」全般に言えることだが、Switch2に実装されている技術のデモンストレーションとして非常によくできている。

「MAG 242C」にはリフレッシュレートの表示機能があり、今現在のリフレッシュレートをリアルタイムで知ることができる。この機能を使って「フレームレートクイズ」を試したところ、クイズに入る前はずっと60Hzで動作していたが、クイズの画面に入った瞬間に120Hzへと切り替わっていた。ゲームのフレームレートが上がるとモニターのリフレッシュレートも120Hz自動で切り替わるような形だ。

「フレームレートクイズ」。画面右上の「120」がモニターのリフレッシュレート表示機能。この数字で120fps出ていることがわかる

「フレームレートクイズ」。画面右上の「120」がモニターのリフレッシュレート表示機能。この数字で120fps出ていることがわかる

2万円前後と買いやすい価格ながら180Hzまでの映像に対応し、さらに湾曲であることで、レースの迫力が増したり、ゲームの世界にグッと入り込んでいくような没入感の点で優れる「MAG 242C」。数々のゲーミングモニターを発売してきたMSIならではの機能がきちんと盛り込まれているという点も良い。初めてのゲーミングモニターとして、購入を考えてみてはいかがだろうか。

![Switch2との相性抜群! MSI「MAG 242C」を初めてのゲーミングモニターに勧めたい – GAME Watch[Sponsored] Switch2との相性抜群! MSI「MAG 242C」を初めてのゲーミングモニターに勧めたい - GAME Watch[Sponsored]](https://www.wacoca.com/games/wp-content/uploads/2025/07/1751384193_1-1170x878.jpg)