日本トップクラスの人気を誇るeスポーツチーム「ZETA DIVISION」。人気を支えるのは、競技シーンで活躍するプロeスポーツ選手と、多くのファンを抱えるストリーマーたち。チーム所属のメンバーは、今や90人を超える。同チームはここまでどのようにそのビジネスを成長させてきたのか。運営会社であるGANYMEDEの執行役員で事業開発部部長の千葉哲郎氏に話を聞いた。

「ZETA DIVISION」は国内でもトップクラスの人気eスポーツチームに成長

いまや日本で一、二を争う人気eスポーツチームが「ZETA DIVISION(ゼータ ディビジョン)」だ。2018年に韓国KRAFTON(クラフトン)のバトルロイヤルゲーム『PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS』(現『PUBG:BATTLEGROUNDS』)の大会で優勝したメンバーを中心に設立した「JUPITER(ジュピター)」を前身とする。

2021年に、現名称に変更、リブランディングを行った。それから現在に至るまで、さまざまなゲーム部門の設立、解散を重ねながら規模を拡大。今や、所属メンバーは、プロeスポーツ選手、ストリーマー(配信者)を含め、100人を超える。

その活動は、eスポーツチームという枠を超え、同チームではZETA DIVISIONを「ゲーミングライフスタイルブランド」と定義付けて活動している。

東京ゲームショウ2024(以下、TGS2024)では、eスポーツチームとしては異例の巨大ブースを単独で出展。大勢のファンを集めて話題を呼んだ。また、パートナー企業には、JCB、ソニーグループのゲーミングブランド「INZONE(インゾーン)」、家具ブランドの米ハーマンミラーなど、分野を問わず、大手が並ぶ。

ここまでチームが大きくなってきたのはどのような経緯か。eスポーツカルチャーやファンコミュニティーの現状、パートナー企業との関係性について、運営会社であるGANYMEDE(ガニメデ、東京・港)の執行役員で事業開発部部長の千葉哲郎氏に話を聞いた。

――ZETA DIVISIONはかなり規模が大きくなりました。まずは現在の活動範囲からうかがえますか。

千葉哲郎氏(以下、千葉) マネジメントとしては2つの軸があります。1つはeスポーツ、僕たちは「競技部門」と呼んでいます。eスポーツチームを運営し、現在は『VALORANT』(米ライアットゲームズ)、『大乱闘スマッシュブラザーズ』(任天堂)、『フォートナイト』(米Epic Games)など15タイトルに参入しています。

もう一つがクリエイター部門。いわゆるストリーマーのマネジメントです。彼らがやりたいことを実現するためのサポートやファン向けのコンテンツ提供などをしています。

――最近は特にクリエイターが増えている印象があります。

千葉 確かに増えています。現在の所属は17人です。

ZETA DIVISIONの特徴は、競技シーンを引退したトッププレーヤーからの転身が多いこと。ゲームの実力は折り紙付きで、なおかつ顔出しで活動するクリエイターがそろっています。

競技シーンとストリーミング文化は両輪

――以前のeスポーツ/ゲーミングシーンでは、競技に出場するプロ選手が注目されていました。ですが、近年、特に新型コロナウイルス禍に自宅で動画配信を見るファン層が増えた時期からは、「見せる」要素、特にストリーマーの活動領域の盛り上がりが顕著です。こうした状況を受け、ZETA DIVISIONはどのような運営方針を取っていますか。

千葉 競技シーンのプレーヤーとクリエイター、両者のバランスはますます重要になっていると思います。

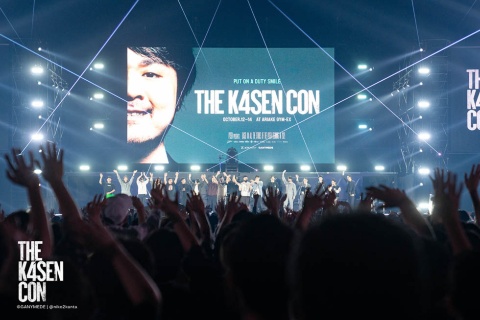

2024年10月にイベント会場の有明GYM-EX(ジメックス、東京・江東)で、ゲーム実況などでも活躍するクリエイター、k4sen(かせん)のオフラインイベント「The k4sen Con」を開催しました。3日間で計11のステージイベントを行い、60人を超えるゲストが登場。3日間で約1万5000人を動員するなど、(ZETA DIVISIONとしても)エポックメイキングなものでした。

2024年10月、有明GYM-EXでクリエイター、k4sen(かせん)のオフラインイベント「The k4sen Con」を開催

「The k4sen Con」は3日間で約1万5000人を動員

クリエイターであるk4senによるイベントですが、源流にあるのはやはりeスポーツです。k4sen自身、米Activision Blizzardのゲームタイトル「Call of Duty(コール オブ デューティ)」シリーズのキャスターでしたし、ゲームを楽しむカルチャーの中で、真剣にゲームをプレーする、eスポーツプレーヤーの価値は、尊重すべきものだと考えています。

ストリーマーカルチャーが盛り上がっている今だからこそ、それと同じくらい競技シーンのプレーヤーたちを輝かせる。やはり両者のバランスが取れていてこそ、エコシステムが成り立つんです。

――有名なチームでも、競技シーンでの成績が振るわないと人気が衰退することが珍しくありません。プロチームを抱えている以上、そこで結果を出さなければならないということですね。

千葉 その通りです。ストリーマーカルチャーは、国内の若者への訴求という意味ではとても強い。ライブ配信プラットフォームの「Twitch(ツイッチ)」は、eスポーツチームごとに視聴時間を集計し、毎月ランキング発表していますが、ZETA DIVISIONは2024年に2回、世界1位になりました。日本語という閉じた言語空間で発信されたコンテンツでありながら、世界1位になるのはかなり異例だと思います。

こうした結果を見ると、韓国T1(ティーワン)、オランダTeam Liquid(チームリキッド)、米国Sentinels(センチネルズ)など、僕らが憧れてきたグローバルのeスポーツチームからも一目置かれる存在になってきているのかなと感じます。

ただし、ストリーマーによる配信は日本語によるコミュニケーションがベースですから、それだけで海外のファンにZETA DIVISIONを知ってもらうことは難しいんです。

グローバルでは、eスポーツにおける成績や、プレーそのもので魅了するような非言語のコミュニケーションがやはり不可欠です。これから先、ZETA DIVISIONのブランド価値を高めていくためには、大会の成績やスタープレーヤーの存在が今まで以上に必要になるでしょう。eスポーツチームとしてどれだけ強いのかがシビアに評価されると思います。

チームが重視すべきはエコシステム

――競技シーンとストリーマーカルチャーを分けて考える人も多いですが、実はそうではないということですね。

千葉 実際は重なり合い、補完し合う関係だと思います。

例えば、eスポーツのマニアックな価値を分かりやすく伝えるのはストリーマーの役目。特にコロナ禍以降、「ウオッチパーティー」(複数のユーザーがチャットなどでコミュニケーションを取りながら共に配信映像を見ること)がeスポーツの領域でも広まり、コアなプレーヤーだけが楽しんでいたeスポーツ大会を、さまざまなインフルエンサーやVTuber、タレントが解説付きでミラー配信してくれるようになりました。

これは、コア層から一般層へのある種の翻訳作業です。彼らが自身のコミュニティーのユーザーにゲームの面白さや見どころをかみ砕いて伝えてくれることで、ファンベースが大きくなっていると感じます。

――日本でもeスポーツが活発になってから今に至るまで、人気の高かったタイトルが急速に勢いを失うケースをいくつか体験してきたわけですが、それに対してチームとして何らかのリスクヘッジはしているのでしょうか。

千葉 僕らはゲームタイトルのプロシーンに参戦しているだけではダメだと考えています。

パブリッシャーがeスポーツ大会やリーグを運営する主な狙いは、ユーザーとの接点創出です。そう考えると、ゲームの楽しさをユーザーコミュニティーに届け、コミュニティーの裾野が少しでも広がるように働きかけるところまでが、僕たちチームが担うべき役割でしょう。

チームとの接点をきっかけにそのタイトルを好きになる人が少しでも増えるように、より深く楽しめるように、ときには自分たちでローカルな大会やイベントを開催したり、選手の配信といったコンテンツを提供したりすることで、コミュニティーを広げるべく貢献していく。

これが自分たちのビジネスをつくるうえでも不可欠だと感じています。ビジネスとして関わる以上、僕たちチームにもゲームタイトルのコミュニティーをリードしていく役割と責任が伴います。

きれい事ではなく、自分たちのビジネスを大きくするためにも、自ら投資してコミュニティーを広げる努力をする。それはコミュニティーに対してZETA DIVISIONの存在感を強めることにもつながりますから、対スポンサーという視点でも重要だと思います。

――スポンサーというと、近年、ZETA DIVISIONのパートナー企業には非ゲーム系企業も増えていますね。

千葉 2021年7月にJUPITERからZETA DIVISIONにリブランディングしたタイミングで、人気ストリーマーの関優太が加入したこと、その半年後の2022年4月、『VALORANT』国際大会「2022 VALORANT Champions Tour Stage1-Masters Reykjavík」で、ZETA DIVISIONのVALORANT部門が世界3位になったことが大きな契機となりました。そこからは、ゲーム用語でいう「スノーボール」(小さな有利を雪だるま式に大きな有利にしていくこと)のように、たくさんの企業との縁が生まれました。

ZETA DIVISIONのVALORANT部門は「2022 VALORANT Champions Tour Stage1-Masters Reykjavík」で世界3位になった (c)2025 Riot Games, Inc. Used With Permission

eスポーツが放つ熱狂と集客力

――2つのきっかけのうち、前者はストリーマーシーン、後者は競技シーンです。先ほどのお話の通り、両面で実績を上げた結果と言えそうです。

千葉 そうですね。それが可視化されたのが、2022年6月の『VALORANT』の大会「2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan Stage2 – Playoff Finals」です。さいたまスーパーアリーナ(さいたま市)に、2日間で2万6000人の観客を動員しました。

▼関連記事

eスポーツ『VALORANT』人気の理由 大会観戦に2万6000人動員

「2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan Stage2 Playoff Finals」の様子(写真/岡安学)

ストリーマーのパフォーマンスを表すものは、SNSのフォロワー数やYouTubeのチャンネルなどの登録者数、視聴数などがありますが、実際にそれがどれだけの熱量で視聴者を引き付けているのかは、(コミュニティー外の人には)なかなか伝わりません。

しかし、この大会では、多くの若者が選手たちのプレーに熱狂し、歓声を上げながら観戦しました。こうした光景が日本でも見られるようになったのは記念すべきこと。VALORANT部門が前述のVCT 2022:Masters Stage1-Reykjavikで世界3位になった直後ということもあって、追い風となりました。

会場で実際に観戦したり、記事などで知ったりした企業の担当者に「eスポーツの人気は本物なんだ」「フィジカルスポーツと同じくらいの熱狂を生み出すものなんだ」と気付いてもらう機会にもなりました。

集まっているのが20代を中心とした若者ばかりなのもポイントでした。今は多くの企業がZ世代を対象としたマーケティングに課題を感じていて、ゲームで訴求することも選択肢として以前からあったはず。そこに具体的な答えを提示できたということだと思います。

――eスポーツになじみがない人の中には、実際に目にするまで人がプレーするゲームをお金を払ってまで観に行くことが理解できない人も多いでしょうからね。

千葉 さいたまスーパーアリーナでの決勝戦でZETA DIVISIONは敗れてしまったのですが、それでも企業からの問い合わせは、数も業種の幅も一気に増えました。僕らも動画や写真でeスポーツの価値を見せられるようになり、プレゼンテーションがしやすくなりました。

ネット文化がベースだからこそ起こる好循環

――ゲーム周辺産業と違い、他業種のパートナー企業は、どのような形でチームを支援しているのでしょうか。

千葉 パートナー企業ごとに取り組みの形はさまざまですが、一緒にコンテンツを作るケースが多いです。僕らは、イベントやコンテンツの制作を通じたコミュニティーへの情報発信に注力している会社ですから。

パートナー企業がアピールしたい層も聞きながら、その層に対して「ZETA DIVISIONとしてこういうコンテンツを作りたい」「ファンにこういう体験を提供したい」と提示し、資金を提供してもらって共に取り組むケースが多いです。

僕らはコミュニティーに対し、「この場はパートナー企業が提供している」と説明します。それによって、コミュニティーはスポンサー企業に感謝の気持ちを抱き、企業もそれを実感できます。僕らは思うようなコンテンツを作れて、それをファンに楽しんでもらえるし、選手たちもファンとより密接につながることができます。好循環が生まれるんです。

――パートナー企業に何を還元できるのかは、多くのeスポーツチームにとって課題です。

千葉 もちろんコンテンツ制作でパートナー企業の存在感をアピールするだけでなく、配信画面やユニホームの目立つ場所にロゴを露出させるといったことにも価値があります。

特に最近は配信の視聴時間がとても増えていて、ZETA DIVISIONの所属メンバーが配信する動画の総視聴時間は、1カ月で延べ900万時間にも上るんです。これはNetflixの人気ドラマと変わらない。ブランド訴求や認知の面で、配信動画にロゴやバナーを表示することには絶大な広告効果があると考えています。

加えて、コンテンツを共に作ったり、コミュニティーへの体験を共に提供したりといった取り組みも大切です。体験を通じた訴求は一人ひとりに深く刺さりますし、長く残ります。

――“推し”を支援する企業に対し、「私の好きなものを応援してくれてありがとう」「パートナーに選んでくれてありがとう」と感謝するのは最近の推し文化の特徴です。ファンにも自分が愛するコンテンツが企業に支えられているという感覚があるんですよね。

千葉 その通りですね。例えば、選手がスポンサー企業の新商品の写真を添えて「提供していただきました」とSNSなどに投稿すると、その選手が出場する週末の試合にファンがその商品を手に応援に来て、買ったことをアピールする、というようなことが起きます。

パートナー企業の製品を購入することが、推し活の一つになっているわけです。「買ったことをアピールして応援する」って、テレビCMを打つだけでは生まれない行動だと思います。

――eスポーツ文化は配信を含めてインタラクティブ性のネット文化がベースだからこそですね。

千葉 テレビは1対nですが、配信は疑似的な1対1がn個ある感覚です。ファンからすると、ストリーマーが自分のコメントを読むだけで親近感が高まる。それが視聴者の数だけ、何万、何十万という単位で広がっていきます。

また、親近感があるからこそ、ファンは推しているストリーマーのイベントに行くし、話題にした商品を買う。そしてまた親近感が深まるというサイクルが生まれています。

(写真提供/ZETA DIVISION)

続き:

チームが重視すべきはエコシステム

eスポーツが放つ熱狂と集客力

ビジネス視点からのゲーム情報を発信

日経Gamingニューズレター(メルマガ)

国内外を問わず、ゲーム市場の最新動向、企業の経営・マーケティング戦略、AI(人工知能)やネットワーク、システム運用といった技術の最前線、著名な経営者やクリエイター、プロゲーマーのインタビューなどの情報をお届けします。また、東京ゲームショウをはじめとする国内外のゲームイベントについてもリポートします。登録は無料!

ぜひ、ご登録ください!

[画像のクリックで別ページへ]