Legion Tower 7 34IAS10(Intel)をメーカーからお借りできたのレビューします。

アフィリエイト広告です。

記事執筆者のプロフィールを確認する

Legion Tower 7 34IAS10(Intel)スペックLegion Tower 7 34IAS10(Intel)サイズ(幅×奥行×厚さ)ミドルタワー(477×211×415.1)CPUCore Ultra 9 285KGPURTX5080メモリ64GBSSD2TB(NVMe)無線通信規格WIFI7(802.11ax)、Bluetooth 5.4電源850W 80PLUS BRONZE重量約17kg保証1年間のLegion Ultimate Support

製品ページ

特徴

Legion Tower 7は、レノボのゲーミングPCシリーズにおけるフラグシップモデルで、RTX 5070 Ti〜RTX 5080までのGPU構成に対応したハイエンドマシンです。CPUには最新のCore Ultra 9シリーズも選択可能となっており、メーカー製ながら非常に自由度の高いカスタマイズができるのが魅力です。

特に、下位グレード(Tower 5)との大きな違いは冷却構造と筐体サイズです。Legion Tower 7では、PCケースの高さが拡張されており、フロントには3連ファンが標準搭載。そのため、エアフローが非常に優れており、高性能パーツを安定して冷却できる設計となっています。ライティングにもこだわっており、見た目にもゲーミングPCらしさがしっかり感じられる仕上がりです。

また、ストレージの構成も柔軟で、メインストレージに加えてサブストレージもカスタマイズ可能。そのため、ゲーム用途だけでなく動画編集や写真管理など、クリエイティブ作業を行うユーザーにとっても非常に扱いやすい設計です。

今風のゲーミングPC

Legion Tower 7の魅力のひとつは、最新世代の大型GPUにも対応可能なゆとりある筐体設計にあります。今回の構成でも搭載されているRTX 5080クラスのカードも問題なく収まる内部スペースを確保しており、将来的なアップグレードも安心です。

また、冷却構成としては、LEGIONのロゴが輝く純正水冷クーラーが標準採用されており、高発熱のCore Ultra 9やRTX 5080でも安定して冷却できる設計になっています。冷却性能とライティング演出のバランスが非常に良く、最新のゲーミングPCらしいビジュアル面でも満足度は高いと感じました。

筐体サイズはTower 5よりも一回り大きくなっていますが、そのぶん内部のエアフローも効率化されており、性能重視のゲーマーやクリエイターにも適した設計と言えるでしょう。

Legion Tower 5 30IAS10は、電源ユニットをフロント側に配置することで、PC内部が非常にすっきりとした印象になっています。

また、はにかむ(ハニカム)デザインのカバーによって、電源部分がうまく目隠しされており、見た目にも整った内部構造を実現。エアフロー設計にも工夫があり、底面側から冷たい空気を吸い上げ、GPUにダイレクトに冷却風を当てる構造となっています。

デザイン

デザイン

Legion Tower 7のデザインは、ゲーミングPCらしい無骨で重厚感のある箱型スタイルを踏襲しながらも、機能性と冷却性能をしっかり考慮した構造になっています。

フロントパネルは、縦方向にびっしりと並んだハニカム状のメッシュデザインを採用。単なる装飾ではなく、ケース内部への吸気効率を高めるための実用性重視の設計となっています。

派手すぎないが確実に「ゲーミングらしさ」を演出する、トレンドを押さえたデザインバランスといえるでしょう。

Legion Tower 7は、側面パネルが強化ガラス仕様になっており、内部のパーツ構成やライティングをしっかりと見せられる仕様です。ただし、そのデザインはあくまで実用性重視で、昨今のガラス面全体にイルミネーションが走るような「映え」仕様ではありません。

内部構造を見てみると、ケーブルマネジメントはしっかり施されており、右側に設置されたメッシュプレートが裏配線をカバーする構造になっています。これにより見た目がスッキリすると同時にエアフローも妨げない設計になっており、実用的です。

また、電源ユニットは下部にシュラウドで完全に覆われた構造になっており、こちらも近年のゲーミングPCらしいオーソドックスな作り。熱源を分離して冷却効率を上げるという点では優秀なレイアウトですが、外観としてはやや無難・保守的な印象も受けます。

全体としては、落ち着いたデザインで主張しすぎないフラグシップ機といった印象で、派手さよりも信頼性や冷却重視のユーザーに好まれそうな構成です。

Legion Tower 7は、冷却効率を重視した設計が随所に見られますが、天面(上部)にもしっかりとスリットが設けられており、ここにもファンが搭載されているのがポイントです。

この上部ファンは内部の温まった空気を効率的に排出する役割を担っており、フロント→リア+トップへの理想的なエアフロー構成が実現されています。実際、長時間の高負荷環境でも温度上昇が緩やかで、全体の静音性も高水準に保たれていました。

また、スリットからは内部のライティングがうっすらと透けて見えるため、視覚的にもゲーミングPCらしさが際立ちます。上部I/Oポートも配置されているため、設置場所を選ばず使いやすい設計といえるでしょう。

電源オーディオジャックUSB-A(3.2 Gen 1)USB-A(2.0)USB-A(2.0)USB-C 3.2 Gen 2

電源オーディオジャックUSB-A(3.2 Gen 1)USB-A(2.0)USB-A(2.0)USB-C 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen1 × 2USB-C(Thunderbolt™4/USB4®対応)× 1USB-A 2.0 × 1DisplayPort × 1RJ-45(有線LAN)× 1S/PDIFオーディオポート(マイク/ヘッドホン/ライン入力/出力/)× 5

USB 3.2 Gen1 × 2USB-C(Thunderbolt™4/USB4®対応)× 1USB-A 2.0 × 1DisplayPort × 1RJ-45(有線LAN)× 1S/PDIFオーディオポート(マイク/ヘッドホン/ライン入力/出力/)× 5 性能

性能

パフォーマンスの測定は全てパフォーマンスモードで計測しています。

Cinebench R23

Cinebench R23はCPUのパフォーマンスを測定するベンチマークソフトです。点数が高ければ高いほど高性能とされています。

このCinebench R23のスコア結果を見ると、Intel Core Ultra 9 285K は以下の性能を発揮しています:

マルチコアスコア:40426 ptsシングルコアスコア:1855 pts

このスコアは、現行世代の中でも非常に高い水準にあり、3DCGレンダリング・4K/8K動画編集・高解像度ゲームなど、マルチスレッド性能を活かすタスクで真価を発揮します。特に24コア構成の恩恵により、複数のタスクを同時に実行しても処理落ちが起きにくく、プロフェッショナル用途にも対応可能です。

RTX 5080クラスのGPUと組み合わせれば、ゲーミング・制作作業の両面において非常にバランスの良いハイエンドPC構成といえるでしょう。

3DMark Speed Way

重量級ゲームタイトルを想定したベンチマーク3DMark Time Spyの結果です。

こちらのSpeed Way(3DMark)ベンチマークの結果を見ると、RTX 5080搭載機でのグラフィックススコアは 8,760、平均87.60 FPS という非常に高い数値が出ています。

この結果から、WQHDや4Kの高解像度でのゲームプレイも非常に快適に行えることが分かります。レイトレーシングや高品質なグラフィックス設定でもフレームレートを維持できる性能があり、AAA級タイトルを美麗なグラフィックで楽しみたい方に最適です。

また、CPU/GPUともに動作クロックも高く、システム全体のボトルネックが少ない構成であることがうかがえます。フラグシップクラスにふさわしいスコアです。

重量級ゲームの快適性モンスターハンターワイルズ ベンチマーク結果(RTX 5080搭載) WQHD(2560×1440)解像度・ウルトラ設定 スコア:27,043平均フレームレート:158.57 FPS評価:非常に快適にプレイできます補足:240Hzクラスのゲーミングモニターにも最適。フレーム生成によるさらなる上乗せも可能。 4K(3840×2160)解像度・ウルトラ設定

スコア:27,043平均フレームレート:158.57 FPS評価:非常に快適にプレイできます補足:240Hzクラスのゲーミングモニターにも最適。フレーム生成によるさらなる上乗せも可能。 4K(3840×2160)解像度・ウルトラ設定 スコア:20,840平均フレームレート:121.66 FPS評価:快適にプレイできます補足:4K+フレーム生成で120fpsを超えるため、高リフレッシュレートの4Kモニターでも実用的。

スコア:20,840平均フレームレート:121.66 FPS評価:快適にプレイできます補足:4K+フレーム生成で120fpsを超えるため、高リフレッシュレートの4Kモニターでも実用的。

サイバーパンク2077のベンチマーク機能を使って平均fpsを計測しました。

Cyberpunk 2077 ベンチマーク結果(RTX 5080/4K・高設定+フレーム生成有効) 平均FPS:143.95最低FPS:132.65最大FPS:157.23フレーム数:9247解像度:3840×2160(4K)DLSS Frame Generation:有効(×2)レイトレーシング:有効(反射・サンシャドウ・ローカルシャドウ・ライティング)アップスケーリング:AMD FSR 3(自動)

平均FPS:143.95最低FPS:132.65最大FPS:157.23フレーム数:9247解像度:3840×2160(4K)DLSS Frame Generation:有効(×2)レイトレーシング:有効(反射・サンシャドウ・ローカルシャドウ・ライティング)アップスケーリング:AMD FSR 3(自動)

RTX 5080+Core Ultra 9 285Kの組み合わせにより、Cyberpunk 2077を4K+レイトレONでも平均144FPS近くで快適に動作。フレーム生成によってさらにヌルヌルとした描画が実現されており、4Kレイトレ時代の基準を満たすスペックといえる構成です。

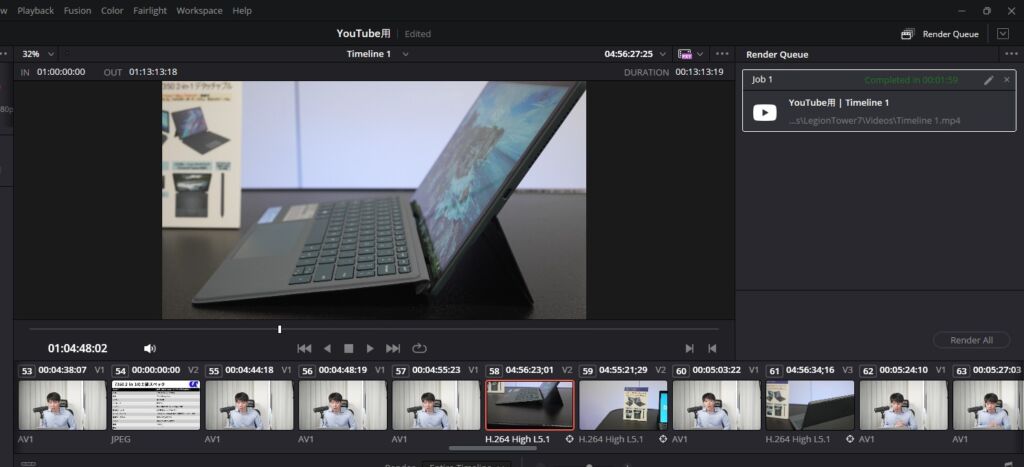

クリエイティブ性能DaVinci Resolve Studio 19 によるエンコード結果

動画長:13分13秒(実際の書き出し対象は約10分)

解像度:1920×1080(フルHD)

コーデック:H.264 / MP4形式

フレームレート:30fps

エンコード完了時間:1分59秒

約10分のフルHD動画が2分弱で書き出し完了という結果は、DaVinci Resolveとハイスペックな構成の恩恵によるものです。リアルタイム以上の速度で書き出せるため、YouTube動画制作や長尺編集においても非常に快適な環境といえるでしょう。

これは「Premiere ProやResolveを使って日常的に編集している人」にとって理想的なエンコード速度です。特に頻繁に書き出しを行うクリエイターには大きな時短効果が期待できます。

Blender レンダリング情報(Cycles)

レンダリング時間:55.99秒

メモリ使用量:138.7MB(Peak値も同じ)

レンダリングエンジン:Cycles(GPU Computeモード)

サンプル数:1225(Noise Threshold使用)

レンダリング対象:BMWのハイポリゴンモデル

約1分でこの高品質なフレームがレンダリングできるのは、RTX 5080 + Core Ultra 9構成の恩恵です。CyclesはGPU性能への依存度が非常に高いため、特にハイエンドなGPU(今回はRTX 5080)を使用することでレンダリング時間を大幅に短縮できます。

これは、3DCG用途においてもこの構成が非常に優れていることを示しており、BlenderやMaya、Cinema4Dなどを日常的に扱うクリエイターにとって、制作効率を飛躍的に向上させるPCであるといえます。

PCの温度とファンの動作音

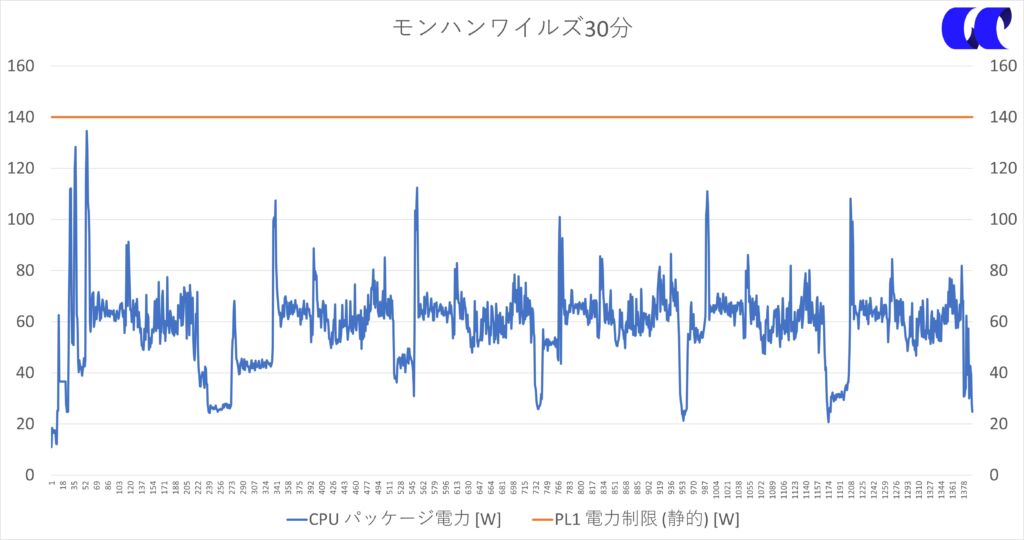

モンスターハンターワイルズのベンチマークソフトをWQHD高画質で30分ループさせた際の挙動を確認します。

コア温度は60℃近くで推移します。空冷クーラーで安定した性能が出せています。

このときのCPUの電力挙動を見ると、PL1(定格電力制限)が140Wに対して、実際の動作は60〜100W程度で推移していることが確認できます。

このことから、CPUにはまだ十分な余力がある状態であり、より高負荷なタスクにもさらに対応できるポテンシャルを持っていると考えられます。

効率的な電力制御が行われているため、パフォーマンスと消費電力のバランスも良好で、長時間の作業や高負荷な処理でも安定した動作が期待できる構成です。

表面の温度

GPUの温度は60℃程度と非常に安定しており、全く問題のない安全な動作温度です。さらに、**VRM(電圧レギュレータモジュール)に取り付けられたヒートシンクの温度も40.2℃**と、熱の管理がしっかりと行われていることが確認できます。

これにより、高負荷時でも安心して長時間使用できる冷却設計となっており、ゲーミングやクリエイティブ作業など、パフォーマンスが求められるシーンでも安定した動作が期待できます。冷却性能に優れた構成を求める方にもおすすめです。

ファンの回転音の大きさ

ゲームプレイ中のファン音は約39.6dB程度で、一般的な静かな室内と同等レベルの静音性を保っています。

CPUやGPUが安定して動作する環境が整っているため、冷却ファンが必要以上に高回転になることもなく、駆動音が不快に感じることはありません。

長時間のゲームプレイでも集中を妨げず、静かで快適な使用感を求めるユーザーにも満足できる設計となっています。静音性を重視する方にもおすすめできるゲーミングPCです。

拡張性について

本モデルは、M.2 SSDを最大2つまで増設可能です。高速ストレージを増設したい方には十分な構成と言えます。

ただし、それ以外の拡張性は限定的で、増設できるのはメモリとM.2 SSDのみとなっています。

そのため、HDDの追加や光学ドライブの増設、拡張カードの取り付けなどには対応していません。購入前に「増設=メモリとSSDのみ」と覚えておくと安心です。

シンプルな構成で十分という方には扱いやすく、メンテナンス性にも優れた設計です。

まとめ トレンドをしっかり押さえた高性能ゲーミングPC

Legion Tower 7は、現在のトレンドをしっかり捉えたバランス型のハイパフォーマンスゲーミングPCです。

高い処理性能と静音性を両立しており、見た目の洗練されたデザインも含めて完成度の高い製品といえるでしょう。

また、ミドルタワーとしては比較的大きめな筐体を採用していることで、メモリやストレージの増設作業がしやすいのも魅力のひとつです。

ただし、RTX 5080のような大型GPUを搭載した構成では、PCIEスロット周辺の拡張性には若干の制限が出る点に注意が必要です。拡張前提での運用を考えるなら、さらに大型のフルタワーケースを選ぶ選択肢もアリです。

とはいえ、このLegion Tower 7は、ミドルタワーケースとして非常によくまとまっており、万人におすすめできる高性能モデルに仕上がっています。

WACOCA: People, Life, Style.