2025年6月17日、対戦型デジタルTCG『Shadowverse』が9周年を迎える。そしてこの日、シリーズの新作『Shadowverse: Worlds Beyond』がサービスを開始する。注目の集まる本作だが、先に開催されたローソンエンタテインメント presents カードゲーム祭2025にて試遊する機会に恵まれたのでインプレッションを記していこう。なお、筆者は『Shadowverse』(以降、前作)を6年ほど遊び続けてきたユーザーで、本作のリリースを心待ちにしていた。

試遊は40分ほどの短い試遊時間ではあったが、用意された3つクラスによるCPU戦、Cygamesのプレス担当とのルームマッチも1戦おこなうことができた。PCでのリリースも予定されているが、今回はスマホ端末でのプレイとなった。

あわせて読みたい 『ブロスタ』が日本で絶好調な理由とは?「ゴジラ」コラボの裏側から国内eスポーツチームの世界大会制覇まで、ジェネラルマネージャーにインタビュー

『ブロスタ』が日本で絶好調な理由とは?「ゴジラ」コラボの裏側から国内eスポーツチームの世界大会制覇まで、ジェネラルマネージャーにインタビュー

※ゲーム画面は開発中のものです。

手ざわりのよさ、超進化などの新要素の出来栄えは想像以上

最初に全体の感想を述べると、ゲーム全体は手ざわりよく、新要素を追加しつつもシンプルに整えられた印象をもった。タッチした際の効果音を含んだレスポンスが実に気持ちいい。そのうえで新要素である「超進化」は、簡単に強い動きを繰り出せるスリルたっぷりのギミックになっていた。対人のルームマッチでは超進化があるだけで、いつ相手から強烈な攻撃が飛んでくるかわからないドキドキ感があった。「あのカードが引ければ勝てるのに!」とか、「あのカードが来たときのために残しておこう。」と、バトル終盤にスリリングな駆け引きが生まれるトリガーになっている。UIのデザインは前作から大きな変更はないが、細かな点がわかりやすく変更されている。さらにカードゲームの長年の課題「先行有利」に対するアンサーとも言えるエクストラPPの実装も有意義に感じられた。

カードバトル中の画面。基本的にこの画面上でバトルが進んでいく。

試遊では短い時間の中でも、本作の完成度の高さがうかがえた。もちろん前作があるため、ある程度の仕上がりは予測していたが、その手ざわりのよさ、新要素の出来栄えは想像以上のものだった。

総括すると本作のゲームプレイはシンプルで簡単なのだ。そのうえで対人のルームマッチではしっかりとカードバトルの駆け引きを感じられる。カードゲーム初心者であっても前知識や予習などは必要なく、プレイしながら楽しんでスキルアップしていけるだろうと感じた。

ド派手なエフェクトや美しいイラストも本作のおおきな魅力だ 。

ここからは本作の基本的なバトルシステムやカードの種類について紹介しつつ、さわっていて感じることのできた点などをより詳しく述べていこうと思う。

ゲームのメインとなるのはオンラインでのカードバトルだが、ソロプレイでも楽しめるストーリーモードやCPU対戦のプラクティスモードもある。

バトルのルールを簡単に紹介しよう。プレイヤーは40枚のカードでデッキを作り、1対1のカードバトルをおこなう。勝利条件は相手リーダーのライフをゼロにすること。バトルはターン制で、コストの使用上限となるPPは1から始まり、ターンを重ねることで自動で増えていく。プレイヤーはPPの中で自由に手札を切り、相手リーダーに攻撃をしかけていく。

画面上部の相手リーダーのライフをゼロにするのが勝利条件。

カードは主に以下の3種類に分類される。

フォロワー

攻撃力とライフが設定されたキャラクターで相手のフォロワーと交戦したり、リーダーに攻撃する

スペル

魔法やアビリティのような効果を生むカード

アミュレット

場(カードを並べるスペース)に設置することでバフや回復、ドロー(カードを引くこと)などさまざまな効果を付与する護符

フォロワーとアミュレットは場に合計で5枚まで並べることができる。

自分の場に左からアミュレット、フォロワーが2体並んだ状態。

スペルカードにはさまざまな効果がある。画面はダメージを与えるもの。

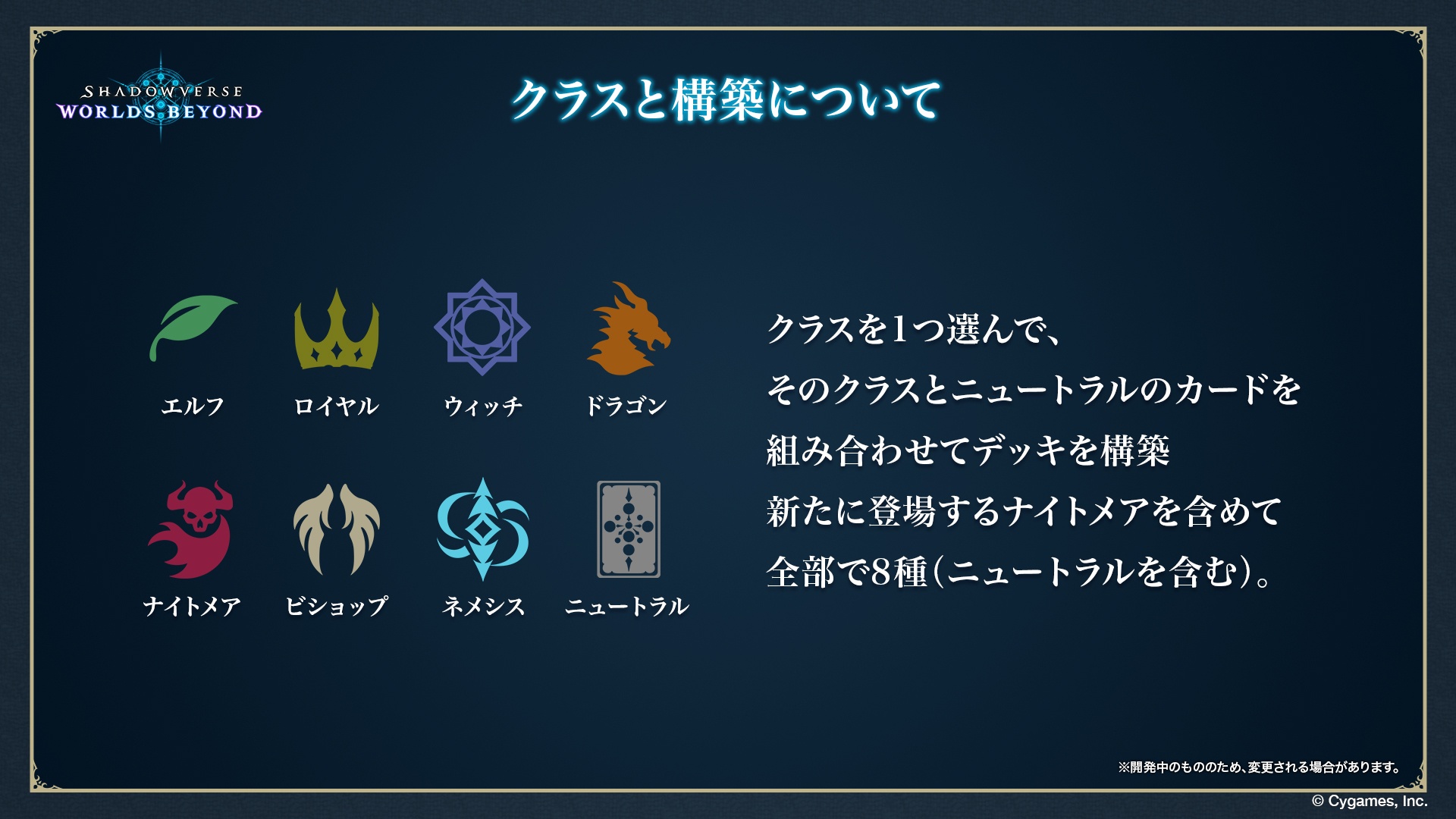

本作では異なった特徴をもつ7つのクラスから1つを選んで戦う。クラスごとに使えるカードは異なるが、すべてのクラスで共通して使える「ニュートラル」というカードもある。

今回の試遊でさわれたクラスは以下の3つ。

ドラゴン

高コストで強いフォロワーのカードが多く、前半の小回りは効きづらい代わりに、PPが7を超えたあたりから一気に強い攻撃をおこなえる

ネメシス

低コストの操り人形を量産して、勝機を窺いつつ、超進化を絡めたコンボ攻撃で一気に大ダメージをたたき出す

ナイトメア

墓場のコストで特殊効果を発動させる少しトリッキーなカードで戦う

3つのデッキをさわって印象に残ったのはドラゴンだ。ドラゴンは前作から多くのシーズンを通して強いクラスとしてデザインされていたように感じるが、本作でも健在だった。スペルカードでPP上限を増やし、いち早く高コストのフォロワーを場に展開する。そのまま押し切って勝利するような動きが簡単におこなえる。前作でも初心者から上級者にまで、扱いやすさとパワーで人気だったクラスだが、今回もしっかり強い。

ドラゴンクラスのリーダー伽藍。各クラスにはリーダーキャラクターが設定されており(クラスのスキンのようなイメージ)、プレイヤーはそのキャラクターでバトルに挑む。

「Shadowverse」の魅力として、細かくコストを使った熟練のカードゲーマー向けのトリッキーなデッキもあれば、ドローが上振れれば勝てるようなシンプルなデッキも用意されているところがある。毎シーズン、初心者でも勝ちやすいデッキがしっかり用意されている印象があるのだ。

ほかには前作でのクラスの特徴を挙げることになってしまうが、スペルカードを駆使するウィッチ。守りを固めつつ戦うビショップ。攻撃的なフォロワーが多く、小回りの効くロイヤル。フェアリーを駆使して戦術を展開するエルフなどまだ未公開の4つのクラスが本作でどんなプレイを見せてくれるのかは、今後の楽しみでもある。

超進化は初心者でも簡単に強い攻撃ができるバトルの切り札

ここで進化について解説しよう。進化はフォロワーを強化するために使う。進化には、先攻5ターン (後攻4T) から使える「進化」と先攻7ターン (後攻6T) から使える「超進化」がある。それぞれEPとSEPというポイントを使用する。1回の対戦でそれぞれ2回まで使用でき、ターンごとに1度しか使えない。進化の効果としてフォロワーの攻撃力、体力を+2、超進化はそれぞれ+3する。そして、フォロワーを場に出したターンに相手の場のフォロワーに攻撃を仕掛けることも可能になる(ゲーム内では「突進」と呼ぶ)。

ステータスのアップに加えて「進化時効果」、「超進化時効果」が設定されているフォロワーもいる。例としてネメシスクラスのカード『プロシードハート・オーキス』は超進化をおこなうと改良型・操り人形を2体を場に出すといった効果がある。オーキスの能力で「疾走」(場に出たターンでも相手リーダーに攻撃可能)効果を付与されており、かなり使い勝手のいい効果だ。

超進化後のプロシードハート・オーキス、場の右2体のフォロワーが超進化時のみ出現する。

前作のユーザーだった筆者としては超進化という新たな要素が加わることでゲームが複雑化しないかと試遊前に少し懸念を抱いていた。しかし、実際にプレイしてみると特別混乱する要素もなく、驚くほどスムーズに理解できた。

視認性が高いスッキリしたUIも一役買っていると感じるし、むしろEP、SEPが2つあることで毎ターン強い行動をおこなえるため、特に7ターン目以降の攻防は激しさを増し、スリリングで楽しい。

自分のリーダーキャラの上部にEPはオレンジ、SEPは紫で表示される。

また、本作は場のフォロワーの破壊が前作に比べて簡単になっている印象がある。フォロワーが数体並ぶ強い盤面を作ったとしても、PPが8くらいあり、EPがひとつあったりすると簡単に盤面が一掃できてしまう。そのため、バトル終盤では戦況がめまぐるしく入れ替わる。

そして相手リーダーのライフを削り切り、勝利する方法がかなり明確に用意されている。それが超進化だ。SEPを残していれば簡単な操作で強い攻撃ができるため、カードプレイはスッキリしている。プレイがスッキリしているからこそプレイヤーは「いつ切るのか?」といった駆け引きに集中できる。コマンドRPGの魔法のようにボタンひとつで完了するため、カードゲーム初心者でも簡単に強い攻撃が繰り出せる。

超進化したフォロワーは自分のターン中に無敵状態になるなど、大幅にパワーアップする。

ただ、超進化が強すぎるあまり「超進化の後だし(相手のSEPが使われるまで温存)」が強いゲームにならないのか、お互いにリソースを溜めてゲームが無駄に長引く展開にならないかという懸念はある。そのあたりは対戦ゲームの難しいところではあるが、すでに長い運営経験をもつ開発チームのバランス調整に期待したいところだ。現状としては1ゲーム10分未満で勝負が決まるとてもテンポのいいバトルだという印象をもった。

細かい話になってしまうが、カードの詳細を表示するテキストボックスの視認性があがったのはうれしいポイントだった。テキストはなるべく簡潔に、進化時効果などが色分けしてレイアウトしてある。このおかげでゲーム中にカードの詳細がより楽に確認できる。こういったわかりやすさを大切にした細かな変更がバトル画面の随所でおこなわれている。

カードの効果は色分けされてテキストも簡潔で読みやすい。

そして本作にはカードゲームとしてかなりおもしろい試みが実装されている。それがエクストラPPだ。長年カードゲームでは先行有利が通説となっているが前作もその例外ではなかった。前作の時点で進化可能ターンが後攻で1ターン早く設定されており、後攻にアドバンテージを与えるようなデザインになっていた。そして今回、追加されたエクストラPPは現在のPPに対して任意で1PPを追加できるシステム。後攻のみに付与され、バトル中2度使用できる。

筆者がおもしろいと思ったのは10ターン目に11コスト使える点だ。本作では最大PPが10と定められているため先行では絶対できない動きもエクストラPPを使った後攻なら可能になるのだ。試遊時間の関係からまだ先行、後攻のどちらが有利かといったところまでは話せる状態にはないが、いろいろと試してみたくなる良い新機能に感じている。

そんな本作ではあるが、3月に開催された「シャドバスペシャルフェス」で実際に公式放送として対戦が行われた。出演者もはじめてのプレイながらわいわいと楽しく対戦している様子をこちらの動画で確認してほしい。

いきなりオンライン対戦にいかなくてもOKなソロプレイが充実

本作はカードゲーム初心者もエントリーしやすいよう新しい機能が盛り込まれているようなので紹介しよう。それはAIアドバイス機能で、ナビゲーターのアドバイスを参考にトレーニングをおこなえるといったもの。今回の試遊では試せていないため、実際の内容について言及はできないが筆者もおおいに注目している。

実際に前作を何百時間もプレイした筆者がカードゲーム初心者のユーザーにオススメしたいのはストーリーモードだ。実は筆者も前作を遊ぶ前にはほとんどカードゲームにさわった経験がなかった。カードゲーム初心者のユーザーにいきなりオンライン対戦は少しハードルが高いかもしれない。

そこでぜひストーリーモードも遊んでみてほしい。ストーリー中に発生するバトルはかなり簡単なものからスタートしていくため、段階的にバトルに慣れていけるだろう。

実際に筆者が前作でランクマッチに参加するようになったのはストーリーモードやCPU対戦のプラクティスをある程度遊び、バトルに慣れたあとだった。

記事の大半がカードバトルについての記述となってしまっているが、実は「Shadowverse」シリーズはキャラクターやカードイラストも大きな魅力だ。すでに公表されているキャラクターやカードも魅力的なものが多い。バトルだけではなく、世界観やストーリー、イラストでどっぷり本作の世界に浸ってみるもの楽しいはずだ。

すでに全クラスのリーダーが発表になっているが、筆者が気になっているキャラクターは、エルフのラヴサイン、ビショップのエスペランサ。特にクラスとしてはビショップが好きなこともあり、このふたりからストーリーを楽しんでみたいと思っている。

基本無料の本作だが、カードの入手のためには課金が必要になる。しかし、すでに発表されているカードの入手法として、毎日ログイン時に1パックプレゼント。さらに新弾リリースごとに10パックのプレゼント。またゲーム内ミッションを進めていくと好きなクラスのおすすめデッキを入手できるといった形も用意しているとのこと。

そしてカードパック10パック購入ごとにレジェンドカード1枚が確定で手に入るとのことだ。すでにパックの更新スケジュールも公開されている。半年で5弾までと、かなりのペースでリリースが行われるため、サービス開始から目が離せなさそうだ。

基本プレイ無料なので、気になったユーザーはぜひ気軽に遊んでみてほしい。本作はカードゲームファンはもちろん、カードゲーム初心者のエントリータイトルとしても優れたゲームになるであろうと感じている。

『Shadowverse: Worlds Beyond』は、6月17日にiOS/Android/PC向けにサービス開始予定。すでに事前登録のキャンペーンも始まっている。関連リンクは以下のとおり。

© Cygames, Inc.

WACOCA: People, Life, Style.