NVIDIAの「RTX Blackwell」は同社製GPU進化の大きな節目にあたるアーキテクチャーだ。プロセスルールは前世代(Ada Lovelace)からほぼ変わっていないかわりに、整数演算ユニットの倍増化やAI処理のワークロードを交通整理する「AMP(AI Management Processor)」の実装、TensorコアのFP4対応など、よりAI性能に軸足を移した設計になっている。

これはグラフィックス描画処理やゲームロジックの中にもっとAIを活用していこうというNVIDIAの戦略にもとづくものであるが、描画処理へのAI処理についてはすでにMicrosoftが協調ベクター(Cooperative Vector)としてDirectXに採り入れることを表明しているなど、業界全体がAI強化の方向に舵を切っていることは疑いようがない。

このRTX Blackwellを利用した「GeForce RTX 50シリーズ」を搭載したビデオカードは現在PCパーツ市場ではもっとも注目度の高いものである。フラグシップであるRTX 5090は2万基以上のCUDAコアと32GBのVRAM(GDDR7)を要するとんでもないパワーを秘めたGPUだが、消費電力が非常に高く、電源ユニットやケーブルもしっかり吟味する必要があるなど、そうとうな「覚悟」が必要になる。

その点2番手のRTX 5080はVRAM 16GBというハンデはあるものの、価格的にはRTX 5090の半分程度(20〜30万円)、TGP(Total Graphics Power)もRTX 5090の575Wより格段に低い360Wに設定されているなど、よりマイルドで扱いやすい仕様になっている。

今回の検証環境

今回の検証のサブテーマは“GeForce RTX 80番台の進歩”である。RTX 5080はRTX 4080 SUPERに対して描画性能の伸びが小さいことがPCWatchでの三門氏のレビューなどにも示されている。RTX 50シリーズにはRTX 50シリーズでないと動作しない「DLSS MFG(Multi Frame Generation)」を利用することで、従来のDLSS FGの2倍程度のフレームレートを引き出せること、さらにNVIDIA版「AFMF 2」とも言える「Smooth Motion」が利用できるなどメリットもあるのだが、歴代80番台GeForceという切り口で見た場合はどの程度伸びているのか検証してみたい。

GPUドライバーはGameReady 572.16で統一している。Resiazble BARやSecure Boot、メモリ整合性やHDRなどは一通り有効化、ディスプレイのリフレッシュレートは144Hzに設定している。また、HWBusters「Pownetics v2」を使用して消費電力を計測する必要があるため、PCI Express x16スロットのリンクをPCI Express Gen 5ではなくGen 4に落としている。Gen 4動作でもゲームにおける性能低下は2%あるかないか程度と軽微なため、問題ないと判断している。

【検証環境】CPUAMD Ryzen 7 9800X3D(8コア16スレッド)マザーボードASRock X870E Taichi(AMD X870E、BIOS 3.18.AS01)メモリMicron CP2K16G56C46U5(PC5-44800 DDR5 SDRAM16GB×2)CPUクーラーEKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB(簡易水冷、36cmクラス)ビデオカードZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY、NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition、NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition、NVIDIA GeForce RTX 2080 Founders EditionストレージMicron Crucial T700 CT2000T700SSD3(2TB M.2 SSD、PCI Express 5.0 x4)、Silicon Power SP04KGBP44US7505(4TB M.2 SSD、PCI Express 4.0 x4)電源ユニットASRock Taichi TC-1300T(1300W、80PLUS TITANIUM)OSMicrosoft Windows 11 Pro(24H2)パワー差はAmpere世代から劇的に拡がる

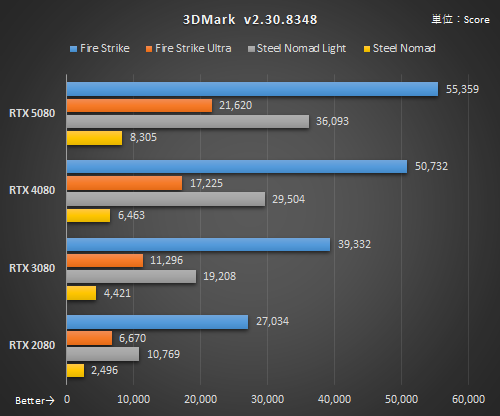

以降、RTX 5080 AMP Extreme INFINITYのデータは特記なき限りすべてAMPLIFYモードでの値となる。まずは定番「3DMark」から検証をスタートしよう。グラフではRTX 5080 AMP Extreme INFINITYを“RTX 5080”と表記している(以降同様)。

3DMark、ラスタライズ系テストのスコア

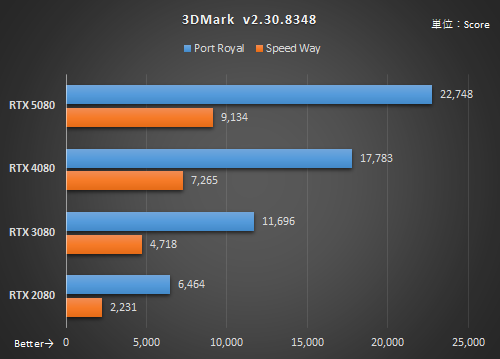

3DMark、ラスタライズ系テストのスコア 3DMark、レイトレーシング系テストのスコア

3DMark、レイトレーシング系テストのスコア

RTX 4080に対するRTX 5080 AMP Extreme INFINITYのスコアの伸びに注目すると、一番伸びなかったFire Strikeで9%、もっとも伸びたSteel Nomadで29%。RTX 4080とRTX 4080 SUPERの差が小さかったことを考えると、DLSS MFGやSmooth Motion、あるいはニューラルレンダリングといったAIが絡む要素がなければRTX 4080との差は大きくない。

歴代RTXシリーズの流れを見ると、Ampere(RTX 30シリーズ)からAda Lovelace(RTX 40シリーズ)への驚異的な伸びが非常に大きかったが、その原資は巨大な2次キャッシュが装備されたことが非常に大きかった。だがBlackwellではキャッシュまわりはそのまま、メモリ帯域を上げる方向で伸ばしていったためかつてのような伸びはない、ということだ。

ちなみにRTX 2080から見るとRTX 5080 AMP Extreme INFINITYは2〜4倍のパフォーマンスが期待できるだろう。

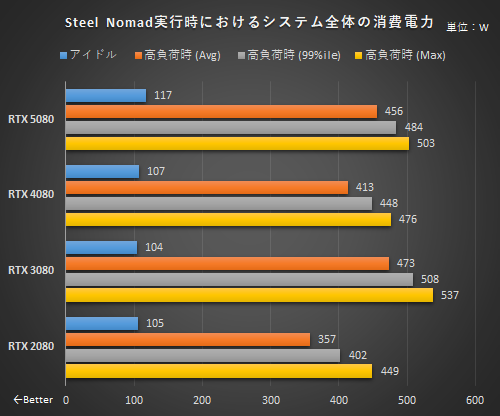

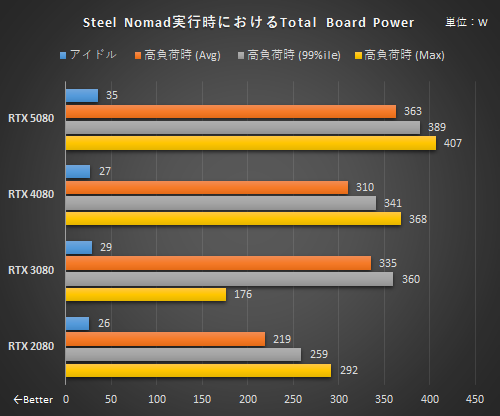

消費電力とvBIOSの関係

ここで各カードを使用した消費電力をPownetics v2を用いて検証しよう。ここで言う「システム全体の消費電力」とは、ATXメインパワー、EPS12V×2、PCI Express x16スロット、16ピンまたは8ピン×2のケーブルやスロットを流れる電力を直接計測したものであり、「Total Board Power(以降TBPと略)」とはPCI Express x16スロットと16ピンまたは8ピンケーブル×2に流れる電力にのみ注目したもの。

グラフ中にある高負荷時とは3DMarkのSteel Nomadを動かした際のデータで、平均と99パーセンタイル点、最高値をそれぞれ記載した。また、アイドル時の消費電力は文字どおりアイドル状態で3分間放置したときの平均値のみを記載している。

システム全体の消費電力

システム全体の消費電力 ビデオカード単体の実消費電力(TBP)

ビデオカード単体の実消費電力(TBP)

RTX 50シリーズは“消費電力の化物である”というイメージを抱いている人も少なくないが、それはRTX 5090の消費電力がとんでもなく大きいせいでもある。今回のRTX 5080 AMP Extreme INFINITYについては平均値で比較すると456Wであり、RTX 3080よりもやや低い電力で動作していることが分かる。RTX 4080に比べると消費電力が増えた割に性能は伸びていないという結論にしかならないが、RTX 3080と比較するならば大幅にワットパフォーマンスが改善されているため、大きな買い換えメリットが期待できる。

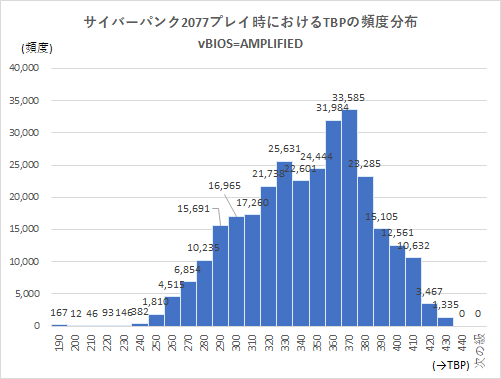

しかし、ここで消費電力比較で利用したSteel NomadはレイトレーシングもDLSSも利用しない描画を使用しているため、実ゲームではもっと消費電力が増える可能性がある。そこで「サイバーパンク2077」を用い、解像度4K+パストレーシング+DLSS“クオリティ”+MFG 4x+レイ再構成という重い設定で動かした際のTBPを計測した。TBPのサンプリング間隔は1msごと(1秒あたり1,000サンプル)とし、約30万個のデータから、RTX 5080 AMP Extreme INFINITYが実際どの程度の電力を消費しているか見てみよう。

AMPLIFYモードでサイバーパンク2077プレイ中のTBPの頻度分布:横軸はTBPの値だが、「200」とあった場合はその一つ左、すなわち190W以上200W未満であることを示す。縦軸は頻度であり、バーが長くなるほどその範囲に入ったデータが多数観測されたことを示す

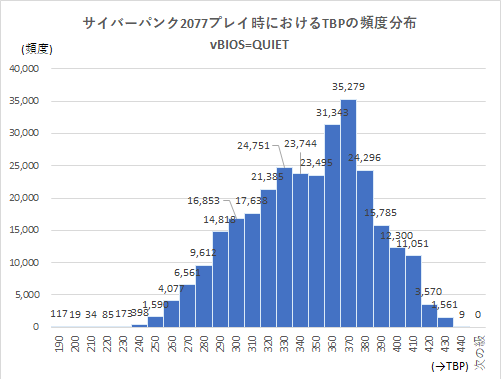

AMPLIFYモードでサイバーパンク2077プレイ中のTBPの頻度分布:横軸はTBPの値だが、「200」とあった場合はその一つ左、すなわち190W以上200W未満であることを示す。縦軸は頻度であり、バーが長くなるほどその範囲に入ったデータが多数観測されたことを示す QUIETモードでサイバーパンク2077プレイ中のTBPの頻度分布

QUIETモードでサイバーパンク2077プレイ中のTBPの頻度分布

どちらのモードを利用してもTBPの傾向に大きな違いはない。GPU-Z上でのPower Limit(TGP)は360W表記だが、どちらのモードを利用しても370W以上380W未満の範囲に着地する頻度がもっとも高い。380W以上440W未満のデータも多数観測されており、どちらのモードにおいても全サンプル中の2割強は380W以上のデータである。

このグラフで示されているTBPはPCI Express x16スロット経由の電力込みの値だが、スロット経由の電力は最大でも7W台であるため、この数値がほぼそのまま16ピンケーブルに流れると思ってよい。ゆえに電源ユニットは良質なATX 3.1対応のものを使用し根元までキッチリ挿入し、ケーブルを曲げる場合はコネクターから35mm程度遠ざけたポイントで曲げることといった注意が必要だ。品質の担保ができない社外品の(=電源ユニットに付属しない)16ピンケーブルやL字変換アダプターの使用は焼損リスクを上げるだけである。

ちなみに、上のデータを観測したときのTBPの平均値はAMPLIFYで339W、QUIETで340Wとこちらも差がなかった。さらなるvBIOSの比較については、後ほど改めて検証することにしよう。

WACOCA: People, Life, Style.