「日本人はアラブ世界における日本文化の強烈なプレゼンスをあまり理解していない」と嘆くのは、トルコ国立マルマラ大学大学院トルコ学研究科の助教・山本直輝さん。日本とアラブ世界の相互理解に向け、ユニークな書道やイラスト、伝統工芸品を生み出し、SNSなどで発信している。

日本の書とアラビア書道の融合

バナーの写真は、トルコでイスラーム思想を研究する山本直輝さんが描いた「奉」の字の書だ。それを時計回りに横に倒すと、アラビア語の「سُبْحانَ الله」(Subhanallah、スブハーナッラー)になる。

「奉」は「崇(あが)め奉る」など相手を敬うときに使う謙譲語。その一方、横に倒すと現れる「スブハーナッラー」は、ムスリムが祈る時などに「アッラーに栄光あれ」と唱える言葉で、「奉」に似たニュアンスを持つのだ。

縦の左が「奉」、横にするとアラビア語の「سُبْحانَ الله」になる

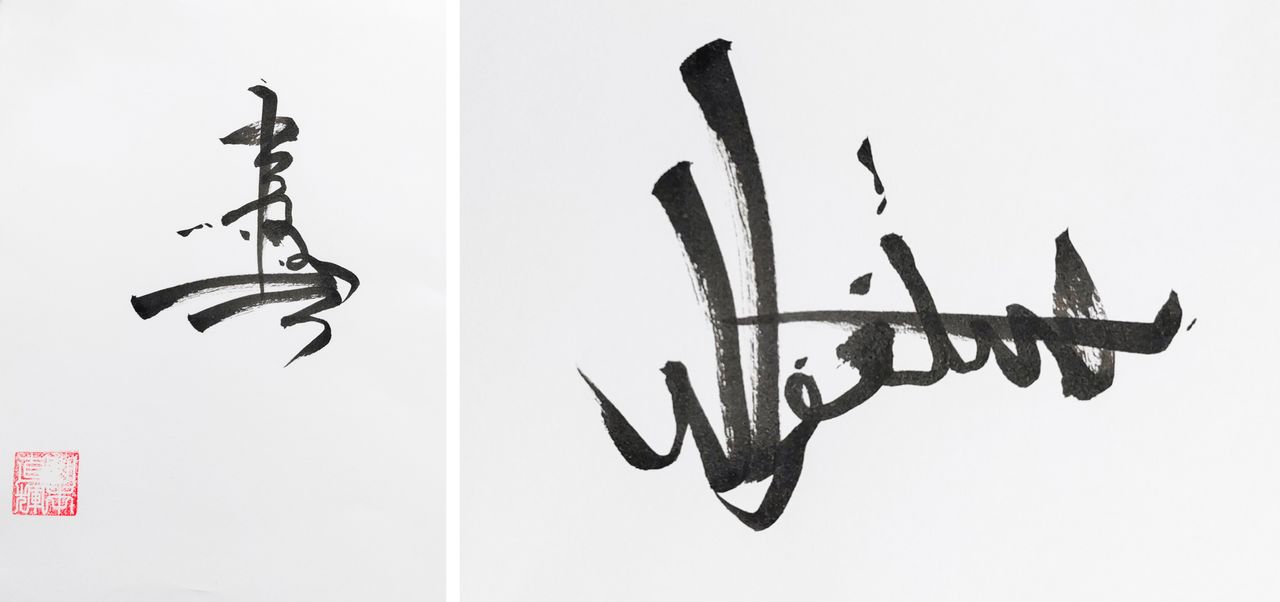

もう一つの作品「寿」は、90度回すとアラビア語「أَسْتَغفِرُ اللهَ」(Astagfirullah、アスタグフィルッラー)になる。

これは「アッラーよ、許したまえ」と悔悟の念を表し、罪や過ちを犯してしまったときなどに唱える言葉。トルコでは謙遜する際、「いえいえ、そんな褒められるほどの人間ではございません」といったニュアンスでも使われるという。祝いを表す「寿」とは全く異なる意味のアラビア語が、角度を変えると現れるのも面白い。

左が「寿」、横にするとアラビア語の「أَسْتَغفِرُ اللهَ」

こうした漢字の書とアラビア書道を融合させたユニークな作品を、山本さんはイベントやセミナー、SNSを通じて発表し、好評を博している。トルコから日本に一時帰国した際に話を聞いた。

書道を通じ、相互理解を促進

―どのような思いから創作活動を始めたのでしょうか。

まず、イスラーム世界と東アジアのつながりを伝えたいという思いがあります。この特殊な複合書体は元々、中国のイスラーム教徒少数民族「回族」の書道家、ハジ・ヌール・ディーン(Haji Noor Deen)師が世界に紹介したものですが、トルコや中東ではさほど知られていません。

イスラーム世界の一つの問題は、自分の生活圏の文化しか知らないこと。例えばトルコの人々は、中東のイスラーム文化をあまり理解していないのです。中東側でもおそらく同様で、イスラーム文明内の文化的多様性をムスリム自身が気付いていません。ましてや東アジアにも豊かなイスラーム文化があることを、トルコや中東の人はほとんど知らないのです。

―イスラーム文化に対する理解が低い点では、日本人も同じかもしれません。

それも大きな課題です。日本人には宗教と疎遠な人が多く、イスラーム教となればさらになじみが薄い。「砂漠の宗教」あるいは「テロ」や「聖戦(ジハード)」を想起する人もいるでしょう。でもムスリムは中東だけでなく、アフリカやトルコ、南アジア、マレーシアやインドネシアにもいて、お隣の中国にもたくさん住んでいます。

日本は大陸、特に中国の文化的影響を受けてきた国なので、アートや工芸品などを介せば、互いに興味を持ってもらえるのではないか? そう考えていた時にヌール・ディーン師の作品と出会い、「中国におけるイスラーム文化の受容のされ方が、日本でもヒントになるはず」と考えたのです。

nippon.comのオフィスでインタビューに応えてくれた山本さん

―作品のテーマや特徴を教えてください。

大前提として、アラビア語圏にはアラビア書道があり、そして中国、日本にも書道があります。その文化的共通点から互いに興味を持ってほしい。

私は筆の風合いをより生かすなど、自身の考える「日本風」にアレンジしています。さらに「奉」の書には、彼岸花の絵を添えました。トルコやエジプトの若者の間でも「アニメでキャラクターが死ぬ直前に登場する不吉な花」として、よく知られているからです。

―アニメの影響で彼岸花が知られている?

日本のアニメには、登場人物が亡くなる前やエンディングに、彼岸花のカットを印象的に挿入する演出があります。アラブ世界の若者がアニメをきっかけに、「彼岸花=死」と連想するほど、日本文化に親しんでいることを私の書を通じて伝えたいのです。

逆にトルコや中東の若者には「彼岸とは仏教における涅槃(ねはん)の世界を意味し、先祖に感謝して墓参りをする秋の『お彼岸』の頃に咲く花なんだよ」と話し、さらに深く日本の文化を知ってもらっています。

でも残念ながら、中東の若者がアニメや漫画といったポップカルチャーを通じて日本文化に親しんでいることを、我々日本人がほとんど知りません。そうした魅力的な文化的財産をコミュニケーションツールとして、もっと相互理解に生かすべきです。

日本のアニメで学び、成長するアラビア語圏の若者たち

―ご自身もイスラーム文化になじむのに苦労されましたか?

私は同志社大学神学部に在籍中、一神教を研究テーマとし、特にイスラーム教に強く引かれました。そしてエジプトを皮切りにアラビア語圏を巡ったのですが、最初の留学先・トルコで印象的な出来事がありました。

難解なイスラーム古典の授業の後、先生が教室を出ていった隙に、現地の学生が教室のプロジェクターにPCをつないでアニメ『NARUTO -ナルト-』を流し始めたのです。その時に初めて日本のポップカルチャーが深く浸透しているのを知り、衝撃を受けました。

―忍者の成長を描いた『NARUTO』が人気なのはなぜですか?

「なんで休憩時間にナルト…!?」と驚いていると、トルコ人やシリア人のクラスメートから「面白いので小さいころからずっと大好き」「イスラーム教に通じる道徳的な教えが数多く隠されている」「政治的なメッセージの強い米国映画より、良い影響をたくさん受ける」などの声が返ってきました。

トルコでも中東でも日本の漫画やアニメ、そこに描かれる文化が大好きな若者がたくさんいます。それなのに、日本人の多くは理解し合うのが難しい遠い存在だと思い込み、「何をきっかけにコミュニケーションを取ればいいのか…」と悩んでいるのです。

サウジアラビア・ジェッダでの日本文化を紹介するイベントでの山本さん。少しでも日本に興味を持ってもらえるようにと、機会があればなるべく着物姿で登壇する 写真提供:山本直輝

―なぜ日本のアニメがそこまで浸透しているのでしょう?

アラブ世界では子ども向け衛星放送スペース・トゥーンの影響もあり、幼少期から『NARUTO』や『ドラゴンボール』『キャプテン翼』『名探偵コナン』を見て育ちます。もっとさかのぼれば1980年代以降、ロボットアニメ『UFOロボ グレンダイザー』が大ヒットし、日本よりも人気を博しました。

そうした現象は、単に娯楽性によってのみ生まれたものではないでしょう。誇張かもしれませんが、「俺はグレンダイザーでフスハー(文語アラビア語)のリスニングを練習した」という人にもたくさん出会いますから。

―アニメの吹き替えには、新聞やテレビのニュースで使用する「フスハー」が用いられるので、習得のために親が子どもに薦める場合もあるそうですね。

私が生活するトルコでは、アニメ好きの学生のほとんどがナルトの師匠「カカシ先生」を知っていて、日本語の「センセイ」が日常会話の中で使われています。

そこにある文化的な共感も見逃せません。先人を敬いながら、学び、成長するような師弟関係は、欧米の現代社会では希薄になっていますが、ムスリムの世界ではいまだに大切にされています。私が研究するスーフィズム(イスラームの修行道)でも修行過程で欠かせないものです。このような文化的な親和性があるからこそ、師弟のつながりを深く描いたNARUTOの世界観にムスリムの若者は没頭できるのでしょう。

2013年、ヨルダン留学中に参加した高名なイスラーム学者を囲む勉強会。伝統的な勉強会では写真のように師を中心として円座を組む 写真提供:山本直輝

自国の文化を生かし、他国の文化を知る

―書道以外にも、日本の伝統文化をアラブ世界に発信していますね。

私は長年、茶道のお稽古を続けています。茶器を眺めているうちに「アラビア文字やイスラーム文化からインスピレーションを受けた日本の工芸品をデザインしたらかっこいいんじゃないかな」と考えるようになったのです。そこで京都の漆工芸職人の方に相談し、「アラビア文字の棗(なつめ)」を制作しました。

アラビア文字をあしらった漆工芸の茶器。サウジアラビアなど中東の展示会などで注目を集めたという

「アラビア文字を日本の伝統工芸に取り入れるなんて不自然だ」と思われるかもしれません。でも漢字だって中国から伝わった“外来の文字”ですし、梵字もサンスクリット語の文字です。

少なくとも日本文化はそうやって「内」と「外」の美を、時間をかけて複層的に織り込んで成立してきたもの。それは、どこの文化にも言えることでしょう。

―文化交流は国や地域、宗教の垣根を超えるものですね。

日本人は、もっとアラブ世界に目を向けてもいいと思います。なかなか馴染みがないと思っているかもしれませんが、コーヒーなどアラブ由来の文化は日本にも根付いていますし、日本のことを深く知りたがっているムスリムの若者がたくさんいるのです。

アニメや漫画、伝統工芸は強力なコミュニケーションツールになるし、それをうまく生かせば日本文化の魅力を再確認して、さらに発展させるきっかけになるかもしれない。その過程で日本人の方々にもアラブ世界、さらにはイスラーム文明の広大で奥深い魅力に気付いていただけたらうれしいです。

日本の伝統文様・麻の葉文様に、アラビア語の「フトゥーワ(若者らしさ、転じて義俠心を意味する)」の文字と、「フトゥーワの木」のエンブレムをあしらった手ぬぐいも考案

取材・文・写真=土師野 幸徳(ニッポンドットコム編集部)

バナー写真:日本の書道とアラビア書道を融合させた作品を披露する山本直輝さん